- •АнАтомия животных в двух томах

- •Ю.Ф. Юдичев, в.В. Дегтярев, а.Г. Гончаров

- •Оренбург Издательский центр огау

- •Спланхнология

- •Полости тела

- •Общие закономерности строения внутренних органов

- •Аппарат пищеварения

- •Фило- и онтогенез аппарата пищеварения

- •Отделы и органы аппарата пищеварения

- •Полость рта и ее органы

- •Пищевод

- •Желудок

- •Аппарат дыхания

- •Фило- и онтогенез органов дыхания

- •Нос и носовая полость

- •Гортань

- •Мочеполовой аппарат

- •Мочевые органы

- •Фило- и онтогенез органов мочеотделения

- •Мочеточник

- •Мочевой пузырь

- •Половые органы

- •Фило- и онтогенез органов размножения

- •ЖелеЗы ВнуТРенней СеКРеции

- •Морфофункциональная характеристика желез внутренней секреции

- •Фило- и онтогенез эндокринных желез

- •Общие принципы построения желез внутренней секреции

- •Щитовидная железа

- •Околощитовидные железы

- •Гипофиз

- •Ангиология Сердечно-сосудистая система

- •Филогенез сердечно-сосудистой системы

- •Онтогенез сердечно-сосудистой системы

- •Круги кровообращения

- •Кровообращение у взрослого животного

- •Строение сердца

- •Учение о сосудах – ангиология

- •Закономерности хода и ветвления кровеносных сосудов

- •Артериальные сосуды малого круга кровообращения

- •Артерии большого круга кровообращения

- •Дуга аорты и ее ветви

- •Венозные сосуды

- •Лимфатическая система

- •Фило- и онтогенез лимфатической системы

- •Лимфатические узлы домашних млекопитающих и их видовые особенности

- •Органы кровообразования и иммунной защиты организма

- •Общие принципы построения нервной системы

- •Развитие нервной системы

- •Центральный отдел нервной системы

- •Спинной мозг

- •Pucунок 163 – Paзвитие спинного мозга:

- •Головной мозг

- •Характеристика отделов головного мозга Ромбовидный мозг

- •Центральные проводящие пути нервной системы

- •Сосуды спинного мозга

- •Периферический отдел нервной системы

- •Строение периферического нерва

- •Закономерности хода и ветвления нервов

- •Спинномозговые нервы

- •Шейные нервы

- •Плечевое сплетение

- •Грудные нервы

- •Поясничные нервы

- •Крестцовые нервы

- •Хвостовые нервы

- •Черепные нервы

- •Вегетативная, или автономная, нервная система

- •Состав вегетативного отдела нервной системы

- •Симпатическая часть вегетативного отдела нервной системы

- •Парасимпатическая часть вегетативного отдела нервной системы

- •Центры парасимпатической части вегетативного отдела нервной системы, их нервные проводники и ганглии

- •Зрительный анализатор

- •Орган зрения

- •Статоакустический анализатор

- •Строение преддверноулиткового органа

- •Проводящие пути, подкорковые и корковые центры статоакустического и вестибулярного анализаторов

- •Орган обоняния

- •Орган вкуса

- •ОСоБенноСТи анаТоМии ДоМаШних пТиц

- •Скелетная мускулатура

- •Кожный покров

- •Аппарат пищеварения

- •Аппарат дыхания

- •Аппарат мочеотделения

- •Аппарат размножения

- •Органы кроволимфообращения

- •Органы внутренней секреции

- •Нервная система

- •СоДеРЖание

- •АНатОмИя живОтНыХ

- •460014, Г. Оренбург‚ ул. Челюскинцев‚ 18.

Аппарат пищеварения

Аппарат пищеварения – apparatus digestorius – представлен комплексом органов, относя- щихся к более ранним по происхождению и имеющих наибольшую массу и объем (рис. 4).

Органами пищеварения осуществляются: захват корма и воды, предварительная механи- ческая переработка грубого корма и формирование из него пищевой массы, проглатывание пищевого корма и проведение его по пищеводу в желудок, химическая обработка пищи и ее эвакуация в кишечник, где она подвергается дальнейшим химическим изменениям и расщеп- лениям до простых водорастворимых органических соединений, способных проходить через биологические мембраны, всасывание питательных веществ и воды в кровь и лимфу, форми- рование каловых масс, состоящих из непереваренных частиц корма, и периодическое выбра- сывание их через анальное отверстие во внешнюю среду.

Фило- и онтогенез аппарата пищеварения

у одноклеточных организмов захват пищи извне, ее расщепление и усвоение осуществля- ется всей цитоплазмой (внутриклеточное пищеварение).

Среди наиболее примитивных многоклеточных беспозвоночных у кишечнополостных, как, например, у гидры, процессы пищеварения осуществляются клетками эндодермы, вы- стилающими внутреннюю полость простого двуслойного мешкообразного тела. Входное от- верстие, или первичный рот, ведущий в первичнокишечную полость, окружено щупальцами или присосками и выполняет одновременно роль для захватывания пищи и для выбрасыва- ния пищеварительных частиц во внешнюю среду. Процесс переваривания пищи весьма при- митивен, так как происходит главным образом в цитоплазме клеток (внутриклеточное пище- варение).

у низших червей (ресничные) в строении пищеварительного органа имеется сходство с кишечнополостными. Он имеет вид трубки (простой или ветвистой). Кишечник можно отчет- ливо подразделить на часть механического значения – рот и глотку, которые получили назва- ние передней кишки, и пищеварительную часть, называемую средней кишкой (задняя кишка отсутствует).

Передняя кишка, имеющая эктодермальное происхождение, снабжена мышечной глот- кой, способной выворачиваться наружу для захвата пищи.

у высших червей пищеварительный тракт обособляется от окружающих частей тела бла- годаря развитию вторичной полости тела. Он представляет собой прямую или изогнутую труб- ку, которая тянется от переднего конца тела до заднего, имея два отверстия: переднее ротовое и заднее выходное. Пищеварительная трубка четко подразделяется на три отдела: переднюю, среднюю и заднюю кишки, из которых передняя и задняя развиваются из эктодермы и только средняя – из эндодермы. Вторичная полость тела – важное приобретение, позволяющее ки- шечнику изменять свои размеры и положение в зависимости от степени наполнения пищевы- ми массами.

у кишечнодышащих кишечник окружен вторичной полостью тела и поддерживается в срединной плоскости дорсальной и вентральной брыжейками. За глоткой кишечная трубка по бокам имеет участок с жаберными органами, участвующими в газообмене. Средняя кишка в своем начале представлена печеночным отделом с многочисленными боковыми карманами, выстланными железистым эпителием.

у хордовых, как, например, у ланцетника, имеются те же участки, что и у высших беспо- звоночных. ротовая полость представляет собой расширенный начальный отдел со значитель- ным входным отверстием. Его края несут несколько пар усиков, снабженных органами чувств. Задней границей ротовой полости служит небольшая косопоставленная складка (занавеска), отделяющая ротовую полость от глотки с ее многочисленными жаберными щелями. Средняя кишка имеет печеночный вырост в виде выпячивания кишечной стенки. Задняя кишка имеет отверстие, но не на конце тела, а перед хвостовым отделом. Последний, как у позвоночных, свободен от внутренностей.

у рыб (рис. 5) более значительную дифференциацию получает ротоглотка, где происходит дальнейшее усложнение в строении жаберного аппарата, и за счет выпячивания вентральной

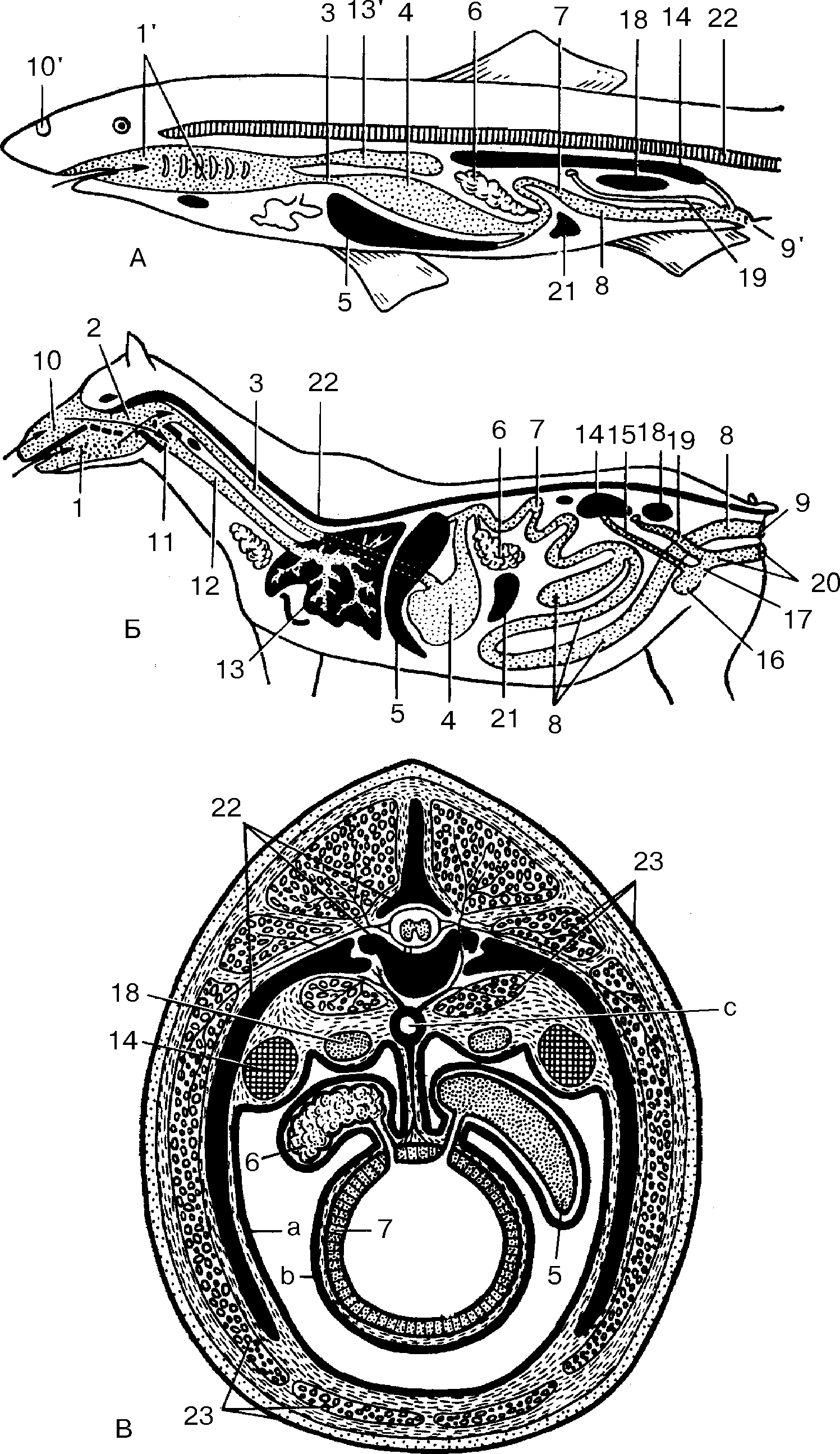

Рисунок 4 – Схема расположения внутренних органов:

А – у водных животных; Б – у наземных животных; В – схема поперечного сечения через брюшную полость позвоночного животного. 1 – рот; 1' – ротожаберная полость; 2 – глотка; 3 – пищевод; 4 – желудок; 5 – пе чень; 6 – поджелудочная железа; 7 – тонкая кишка; 8 – толстая кишка; 9 – анус; 9' – клоака; 10 – нос; 10' – обонятельная ямка; 11 – гортань; 12 – трахея; 13 – легкие; 13' – плавательный пузырь; 14 – почки; 15 – моче точники; 16 – мочевой пузырь; 17 – мочеиспускательный канал; 18 – яичник; 19 – яйцевод; 20 – влагалище и мочеполовой синус; 21 – селезенка; 22 – осевой скелет туловища; 23 – мышцы и кожа туловища; а – парие тальный и b – висцеральный листки брюшины; с – аорта

стенки глотки развивается плавательный пузырь, играющий важную роль статического орга- на, а у двудышащих рыб – и органа воздушного дыхания. Средняя кишка, или тонкий отдел кишечника, характеризуется развитием застенных желез (печень и поджелудочная железа), играющих важную роль в пищеварении. Задняя кишка, или толстый отдел кишечника, служит для временного накопления содержимого кишечника, всасывания из него воды и растворен- ных в ней питательных веществ, формирования каловых масс и выведения их из организма. у анального конца располагается клоака, в которую открываются (за исключением высших костистых рыб) выводные протоки органов мочеотделения и размножения.

у земноводных в связи с их адаптацией к водной и воздушной средам обитания и разви- тием органов дыхания происходит значительная перестройка головной кишки, которая при- водит к обособлению ротовой и носовой полостей, редукции жаберного аппарата и развитию органов газообмена – легких. Средняя кишка удлиняется, вентральная брыжейка редуциру- ется и образуются петли кишечника, подвешенные на дорсальной брыжейке. Задняя кишка представлена клоакой и небольшим дорсальным выпячиванием – прямой кишкой.

у пресмыкающихся различают те же отделы, что и у амфибий, однако жабры у них ре- дуцируются еще в период эмбрионального развития. В отделе ротоглотки у более примитив- ных рептилий несколько рельефнее выделяется граница между ротовой полостью и носовой в связи с образованием вторичного твердого неба. ротовая полость от глотки, как и у амфибий, небной занавеской не отделена.

Передняя кишка у некоторых рептилий в отделе желудка имеет мышечную часть, наибо- лее сильно развитую у птиц.

Задняя кишка в общем сохраняет те же простые отношения, что и у амфибий, но у ящериц слепая кишка, которая имеется у птиц, получает значительное развитие.

у млекопитающих органы пищеварения достигают весьма высокой степени совершен- ства, так как и жизненные проявления у них протекают очень интенсивно. для них характерны полное разделение ротовой полости от носовой, дифференциация и специализация жеватель- ного аппарата и зубной системы.

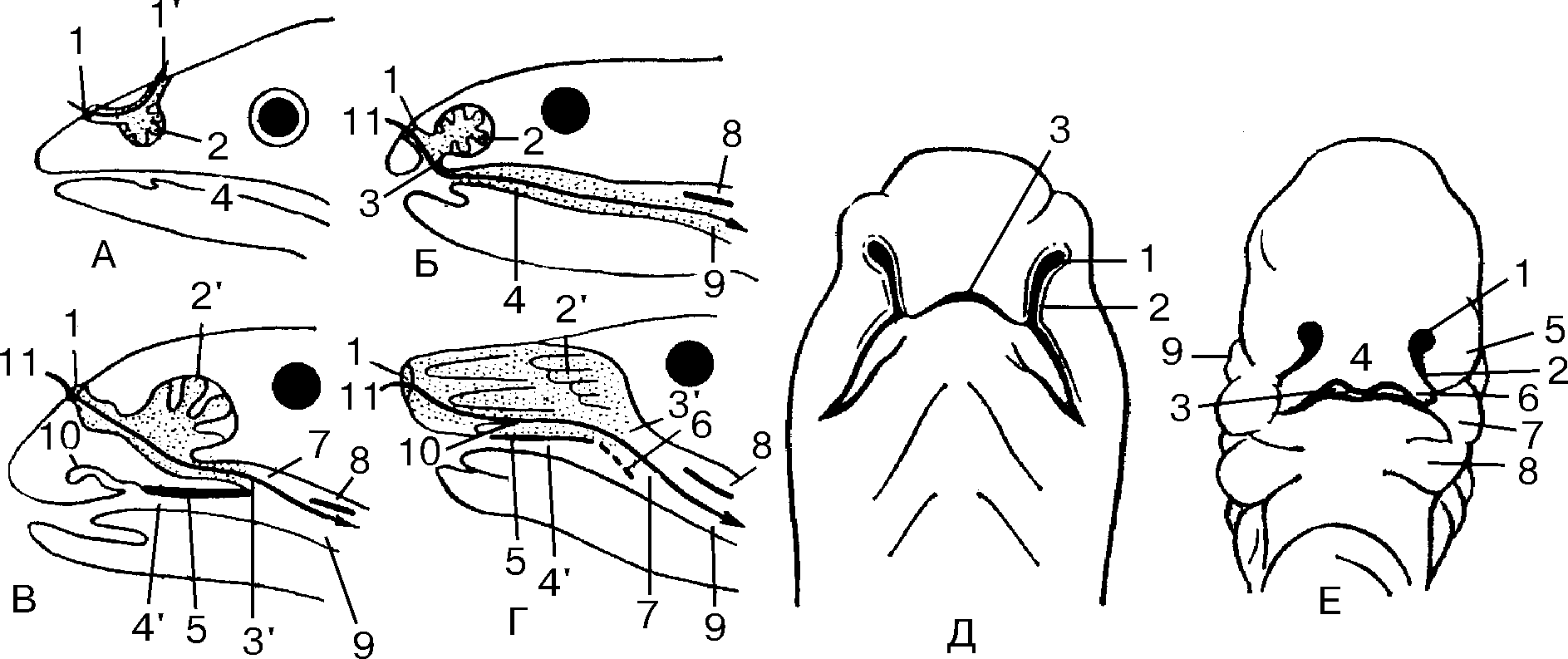

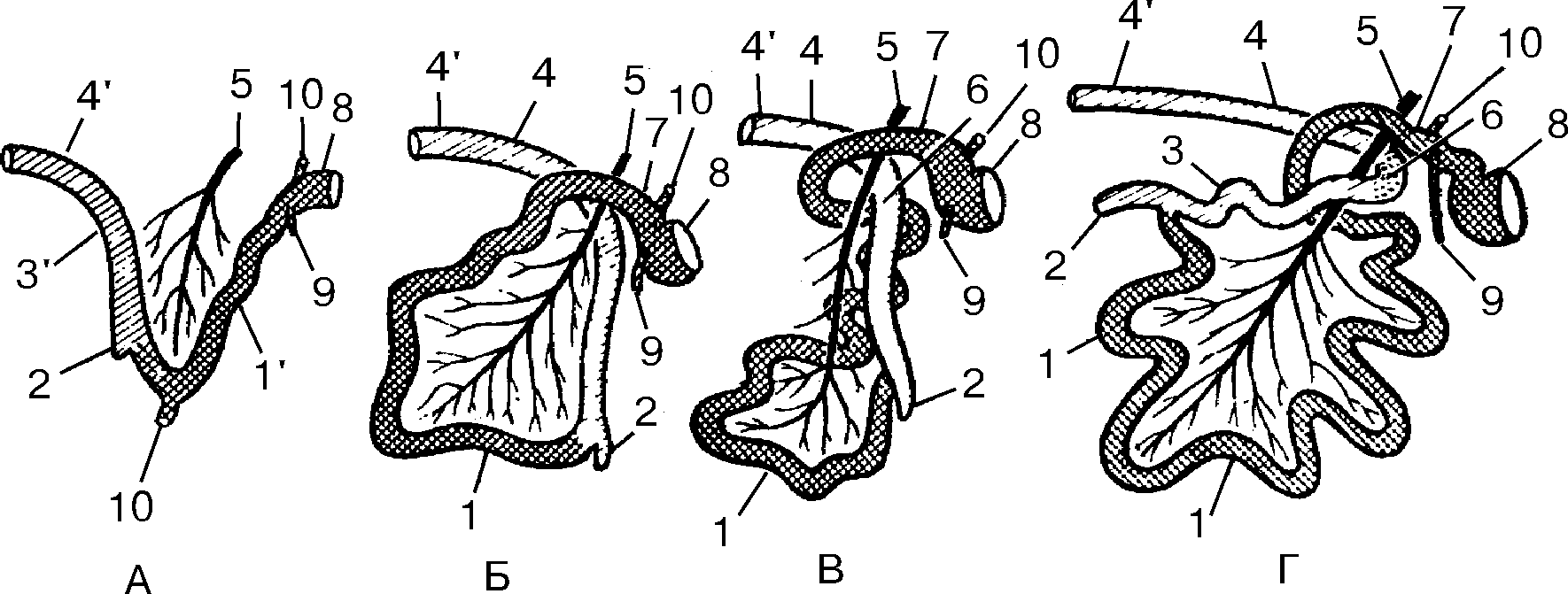

Рисунок 5 – Развитие ротовой и носовой полостей:

А – у рыб; Б – амфибий; В – рептилий; Г – млекопитающих. 1 – вход в обонятельный орган; 1' – выход из органа обоняния; 2 – орган обоняния; 2' – носовая полость; 3 – примитивная и 3' – дефинитивная хоана; 4 – примитивная ротовая полость; 4' – вторичная ротовая полость; 5 – вторичное твердое небо; 6 – небная занавеска; 7 – глотка; 8 – пищевод; 9 – гортань; 10 – сошниковоносовой орган; 11 – стрелкой показан ды хательный путь; Д, Е – развитие наружного носа (Д – голова акулы с вентральной поверхности, Е – голова эмбриона млекопитающего); 1 – вход в обонятельный орган; 2 – желоб, соединяющий обонятельную ямку с ротовой полостью; 3 – вход в ротовую полость; 4 – лобный валик; 5 – латеральный и 6 – медиальный носовые отростки; 7 – верхнечелюстной и 8 – нижнечелюстной отростки; 9 – глаз

Зубы – производные кожного покрова. По своему развитию и строению они сходны с весьма примитивной плакоидной чешуей (рис. 6), которая имеется у современных селахий.

Плакоидная чешуя состоит из дентинной пластинки с шипом, покрытым эмалевым чех- ликом. Пластинка чешуи залегает в основе кожи, а шип выступает на ее поверхности. так как ротовая полость образована путем впячивания кожного покрова (ротовой бухты), то зубы, есте- ственно, встречаются у низших позвоночных (рыб) не только на краях челюсти, как у млеко- питающих, но и на других костях, участвующих в образовании полости рта: сошник, небные и крыловидные кости, а у некоторых рыб – и на языке. Вместе с тем при определенных условиях питания зубы могут и отсутствовать, например, у черепах и птиц.

развитие чешуи начинается с формирования соединительнотканного сосочка, который врастает в эпидермис, а последний образует над сосочком подобие колпачка. Клетки сосочка формируют дентиновый конус, а клетки эпидермиса – эмалевый чехлик на нем. у основа- ния конуса откладывается цемент, а остаток соединительнотканного сосочка превращается в пульпу.

При развитии зуба в эпидермисе сначала появляется небольшое утолщение, врастающее в соединительнотканную основу и дающее начало эмалевому органу в виде колпачка. Под ним образуется соединительнотканный сосочек, клетки которого формируют дентин и пульпу зу- бов и в последнюю очередь – его цемент.

1

2

Рисунок 6 – Развитие зубов:

А – схема развития плакоидной чешуи рыб; Б – схема филогенеза зубов; В – эволюция складчатого зуба лошади. 1 – эпидермис; 2 – основа кожи; 3 – соединительнотканный сосочек; 4 – дентиновый конус; 5 – эма левый чехлик; 6 – кожный зуб, пробившийся на поверхность; 7 – пульпа зуба с сосудами; 8 – цемент; 9 – зуб конического типа; 10 – однозубчатый тип зуба с бугорками; 11 – трехзубовый тип; 12 – зуб трехбугорчатого типа; 13 – зуб четырехбугорчатого типа; 14 – зуб складчатого типа; 15 – зуб лунчатого типа

Несмотря на чрезвычайную прочность, зубы в процессе филогенеза подвержены изменчи- вости, что объясняется крайним разнообразием условий жизни вообще и питания в частности. Варьирует число зубов, место их расположения, функция, продолжительность существования, способ укрепления на челюстях и тип строения.

В зависимости от адаптации к определенным условиям существования и типа питания (травоядные, плотоядные, всеядные) различные отделы и органы пищеварительного аппарата имеют характерные видовые различия. так, у растительноядных, у которых пища состоит пре- имущественно из клетчатки, требующей более длительных сроков для переваривания, имеет место или значительное увеличение толстого отдела кишечника с его характерными расшире- ниями (лошадь, зайцеобразные, грызуны), или увеличение количества камер желудка от двух (хомяки), трех (верблюды) до четырех (жвачные) и более (некоторые китообразные).

у плотоядных (собака, кошка), использующих в пищу корма животного происхождения, пищеварительный тракт значительно короче. Всеядные (свинья) между травоядными и плото- ядными занимают промежуточное положение (табл. 1).

В онтогенезе большинство внутренних органов аппарата пищеварения развивается из вну- треннего зародышевого места, или эндодермальной закладки первичной кишечной трубки, и лишь незначительная часть – из эктодермальной части первичной ротовой полости.

На ранних стадиях эмбриогенеза внутренняя стенка первичной кишечной трубки ши- роким отверстием сообщается с полостью желточного мешка. Место соединения кишечной трубки с желточным мешком составляет ее средний отдел, который продолжается в виде двух слепых выростов в краниальном (передняя кишка) и в каудальном (задняя кишка) направле- ниях. Краниальный слепой вырост от первичной ротовой полости отделяется перегородкой, или глоточной мембраной, покрытой с одной стороны эктодермой, а с другой – энтодермой. Каудальный конец, представляющий собой расширение задней кишки (клоака), примыкает непосредственно к эктодерме, которая носит название клоакальной мембраны. Глоточная и клоакальная мембраны, прорываясь, обеспечивают сообщение кишечной трубки с внешней средой через ротовое и анальное отверстия. дальнейшие изменения кишечной трубки связаны с ее преобразованиями на дефинитивные отделы и развитием органов пищеварения.

Первичная ротовая полость с боков ограничена двумя парами отростков, представляю- щих собой расширение первичной жаберной (челюстной) дуги на верхнечелюстной и ниж- нечелюстной отростки, которые затем преобразуются в верхнюю и нижнюю челюсти (рис. 5). Сверху входное отверстие первичной ротовой полости ограничено лобным отростком; послед- ний, в свою очередь, подразделяется на средний и два боковых отростка, ограничивающих но- совые ямки. Последующее срастание носовых отростков с верхнечелюстным и нижнечелюст- ным отростками приводит к формированию лицевого отдела головы и разделению первичной ротовой полости на носовую и собственно ротовую. На месте соединения небных отростков верхней челюсти сохраняется небный шов, а в области соединения резцовых костей – резцо- вый канал.

Таблица 1 – Длина отделов кишечника у домашних млекопитающих, м

|

Вид животного |

Отделы кишечника |

Отношение длины кишечни- ка к длине тела животного |

||

|

тонкий |

толстый |

отношение толстого отдела кишечника к тонкому |

||

|

Крупный рогатый скот |

35 – 40 |

7 – 10 |

1 : 5,0 |

1 : 22 |

|

Овца |

21 – 32 |

4 – 7 |

1 : 5,7 |

1 : 32 |

|

Коза |

17 – 25 |

4 – 6 |

1 : 4,3 |

1 : 25 |

|

Свинья |

17 – 21 |

3,7 – 4,1 |

1 : 4,6 |

1 : 16 |

|

лошадь |

19 – 30 |

6 – 9 |

1 : 3,4 |

1 : 10 |

|

Собака |

5,5 – 7,1 |

0,7 – 1,0 |

1 : 5,8 |

1 : 5 |

|

Кошка |

1,4 – 1,8 |

0,3 – 0,45 |

1 : 5,4 |

1 : 4,5 |

|

Кролик |

2,9 – 3,2 |

2,1 – 2,3 |

1 : 1,5 |

1 : 10 |

Носовая полость, представленная первоначально носовыми ямками, имеет первичные хоаны, которые затем разделяются носовой перегородкой, растущей от лобного отростка впе- ред и вниз по направлению к твердому небу. Срастание носовой перегородки с твердым небом приводит к образованию дефинитивной носовой полости с парным отверстием в глотку.

По краям первичного и ротового отверстия в процессе смыкания углов рта и образова- ния щек происходит формирование эпителиального валика с продольным углублением. Из на- ружного края этого углубления развивается губа, а из внутреннего – десна. Само углубление, увеличиваясь в размерах, формирует преддверие рта. В закладку десны врастает утолщенная эпителиальная пластинка, дающая начало эпителиальным элементам зубов.

Одновременно с преобразованием жаберных дуг и их мышечных элементов идет закладка железистого аппарата ротовой полости с развитием языка с подъязычным аппаратом. язык как мышечный орган развивается из двух зачатков, имеющих различное происхождение. В об- разовании верхушки и тела языка участвует эктодермальный зачаток дна ротовой полости, со- стоящий из двух бугорков: два располагаются на внутренних сторонах нижнечелюстной дуги, а один, непарный, находится сзади первых по средней линии межчелюстного пространства. Корни языка развиваются из скопления мезенхимы между вентральными концами второй и третьей жаберных дуг, покрытых энтодермальным эпителием. Обе закладки, соединяясь в про- цессе развития в единое целое, имеют между собой границы в виде медиальной перегородки, делящей язык на две симметричные половины, и поперечной V-образной перегородки, об- ращенной вершиной дорсально. Этой перегородке соответствует пограничный желоб, вокруг которого в эпителии развиваются валиковидные сосочки энтодермального происхождения.

Несколько источников иннервации языка (тройничный, лицевой, языкоглоточный и подъязычный нервы) подтверждают сложность его происхождения.

Из передней кишки развиваются пищевод и желудок. Пищевод на 6-й неделе внутри- утробного развития становится двухслойным. Его соединительнотканные и мышечные эле- менты, как и в остальных отделах кишечной трубки, являются производными мезенхимы. Каудально пищевод в 4-недельном возрасте эмбрионального развития веретенообразно рас- ширяется. дорсальной и вентральной брыжейками он первоначально укрепляется в медиан- ной плоскости и направлен своим более выпуклым краем, или большой кривизной, дорсаль- но. В дорсальной брыжейке из мезинхимы происходит закладка селезенки, и в нее же врастает дорсальная непарная поджелудочная железа, а в вентральную – печень и парная поджелудоч- ная железа (рис. 7 Б).

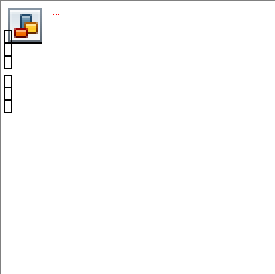

Рисунок 7 – Развитие желудка:

А – положение кишечной трубки у эмбриона; Б – поворот желудка на поперечном и В – на продольном сре зах. 1 – вентральная брыжейка; 1' – малый сальник; 1'' – переход вентральной брыжейки в париетальный листок брюшины; 2 – печень; 3 – желудок; 4 – селезенка; 5 – дорсальная брыжейка; 5' – большой сальник; 6 – диафрагма; 7 – париетальный листок брюшины; 8 – полость сальникового мешка; 9 – дорсальная и 9' – вентральная поджелудочные железы; 10 – восходящее и 10' – нисходящее колено кишечной петли; 11 – зад няя кишка; а – сердце; b – ротовая бухта; с – ротоглотка; d – легкое; е – мочевой пузырь; f – аллантоис; g – желточный проток

Одновременно с увеличением большой кривизны значительно удлиняется и дорсальная брыжейка – под влиянием продольного поворота желудка в левую сторону она вытягивается и образует складку сальниковой сумки. В результате продольного поворота желудка бывшая дорсальная кривизна становится вентральной, а его левая сторона – правой. С образованием дна желудка и с интенсивным ростом печени желудок в значительной степени изменяет свое положение и смещается краниальным отделом влево.

В результате второго поворота бывшая первая сторона становится краниодорсальной, а левая занимает каудовентральное положение. С поворотом желудка бывшая дорсальная бры- жейка покрывает его с каудовентральной поверхности, образуя большой сальник и его сумку. Вентральная брыжейка также вытягивается, но в меньшей степени, и образует малый сальник.

у жвачных многокамерный желудок образовался из однокамерного.

В онтогенезе очень рано однокамерный желудок у жвачных фрагментируется перетяжкой на два отдела, из которых передняя камера путем выпячивания стенки превращается в рубец и сетку, а задняя – в книжку и сычуг.

Все четыре отдела первоначально располагаются продольно между правой и левой долями печени и лишь позднее изменяют свое положение. В силу развития всех камер из первичной одной камеры сальник прикрепляется к рубцу, книжке и сычугу, а селезенка сохраняет свое положение на рубце (Фокин И.М., Васильев К.а.).

Средняя и задняя кишки первоначально имеют прямолинейный ход и сообщаются с жел- точным мешком через желточный проток, который впоследствии редуцируется. В результате роста кишечника позади желудка образуется кишечная петля (рис. 8). На восходящем колене возникает зачаток слепой кишки, определяющий границу между средней и задней кишками. дальнейшее удлинение кишечной трубки приводит к ее поворотам (по часовой стрелке) на уровне менее подвижных сегментов позвоночного столба. Это приводит к более значитель- ному усилению краниальной брыжеечной артерии и редукции других сегментарных сосудов, отходящих первоначально от брюшной аорты к кишечнику.

В восходящем отделе кишечной петли вследствие усиленного роста ее горизонтальной части в длину толстый отдел продвигается по левой брюшной стенке краниально, впереди от краниальной брыжейной петли поворачивает направо и в правой половине брюшной полости направляется своим началом вместе со слепой кишкой каудально. После этих перемещений толстый отдел кишечника в примитиве занимает положение обода, откуда он и получил свое название ободочной кишки.

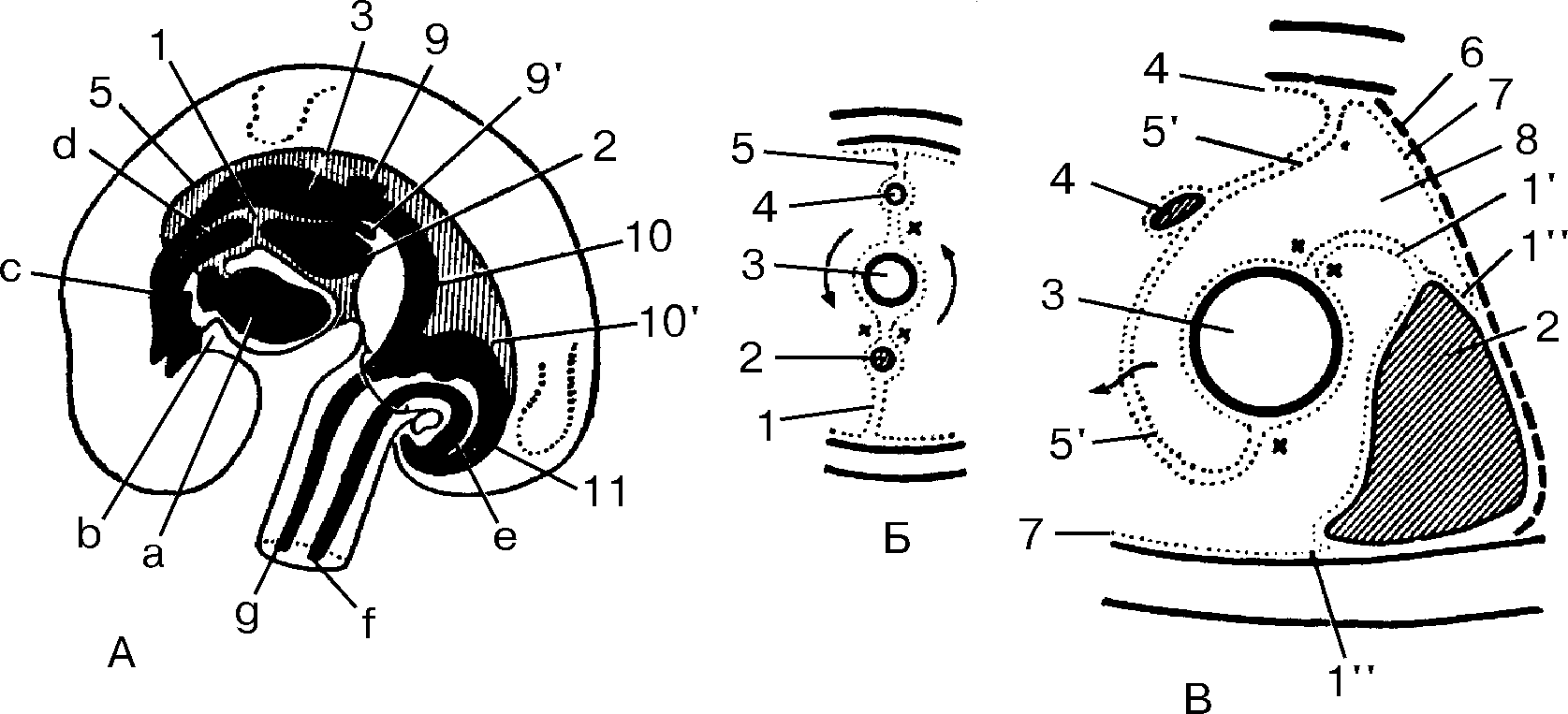

Рисунок 8 – Развитие кишечника:

А, Б, В, Г – последовательные стадии поворота кишечной петли до образования ободочной кишки. 1 – петля тощей кишки; 1' – нисходящее колено примитивной кишки; 2 – слепая кишка; 3 – восходящее колено обо дочной кишки; 3' – восходящее колено примитивной кишки; 4 – нисходящее колено ободочной кишки; 4' – переход ободочной кишки в прямую; 5 – краниальная брыжеечная артерия; 6 – поперечное колено ободоч ной кишки; 7 – двенадцатиперстная кишка; 8 – пилорический конец желудка; 9 – проток печени; 10 – проток поджелудочной железы

В тазовой полости ободочная кишка переходит в прямую. такое положение сохраняется и у взрослых плотоядных животных (и у человека). у других видов животных, особенно травояд- ных, ободочная кишка может принимать вид двойной подковы (у лошади), диска (у жвачных), конуса (у свиньи) или сочетать признаки и диска, и конуса (у оленя).

Одновременно с усложнением топографии кишечной трубки происходит развитие и диф- ференциация железистого аппарата. Особенно бурное развитие имеют застенные железы – пе- чень и поджелудочная железа, которые закладываются первоначально в толще стенки кишки, но, разрастаясь, выходят за ее пределы, соединяясь с ней лишь своими протоками.

Печень развивается из одного вентрального зачатка. В связи с кроветворной функцией она сильно разрастается и в раннем предплодном периоде достигает очень крупных размеров, заполняя почти всю брюшную полость от диафрагмы до таза. По мере развития костного мозга размеры печени уменьшаются.

Поджелудочная железа развивается из трех зачатков: непарного дорсального и парного вентрального. При повороте желудка и двенадцатиперстной кишки отдельные доли поджелу- дочной железы и их протоки сливаются. Если при этом сохраняется один вентральный проток, то он, как правило, открывается в двенадцатиперстную кишку вместе с печеночным прото- ком; если сохраняется и дорсальный проток, то он всегда является добавочным и открывается самостоятельно. Последнее может быть и при отсутствии вентрального протока (у свиньи и жвачных).

В постнатальном периоде отдельные органы пищеварительного аппарата проявляют зна- чительные видовые, породные и индивидуальные особенности. Зависит это от различных факторов внешней среды, типа и уровня питания, условий содержания и эксплуатации, что особенно необходимо учитывать при выращивании молодняка и формировании его продук- тивных качеств.