- •АнАтомия животных в двух томах

- •Ю.Ф. Юдичев, в.В. Дегтярев, а.Г. Гончаров

- •Оренбург Издательский центр огау

- •Спланхнология

- •Полости тела

- •Общие закономерности строения внутренних органов

- •Аппарат пищеварения

- •Фило- и онтогенез аппарата пищеварения

- •Отделы и органы аппарата пищеварения

- •Полость рта и ее органы

- •Пищевод

- •Желудок

- •Аппарат дыхания

- •Фило- и онтогенез органов дыхания

- •Нос и носовая полость

- •Гортань

- •Мочеполовой аппарат

- •Мочевые органы

- •Фило- и онтогенез органов мочеотделения

- •Мочеточник

- •Мочевой пузырь

- •Половые органы

- •Фило- и онтогенез органов размножения

- •ЖелеЗы ВнуТРенней СеКРеции

- •Морфофункциональная характеристика желез внутренней секреции

- •Фило- и онтогенез эндокринных желез

- •Общие принципы построения желез внутренней секреции

- •Щитовидная железа

- •Околощитовидные железы

- •Гипофиз

- •Ангиология Сердечно-сосудистая система

- •Филогенез сердечно-сосудистой системы

- •Онтогенез сердечно-сосудистой системы

- •Круги кровообращения

- •Кровообращение у взрослого животного

- •Строение сердца

- •Учение о сосудах – ангиология

- •Закономерности хода и ветвления кровеносных сосудов

- •Артериальные сосуды малого круга кровообращения

- •Артерии большого круга кровообращения

- •Дуга аорты и ее ветви

- •Венозные сосуды

- •Лимфатическая система

- •Фило- и онтогенез лимфатической системы

- •Лимфатические узлы домашних млекопитающих и их видовые особенности

- •Органы кровообразования и иммунной защиты организма

- •Общие принципы построения нервной системы

- •Развитие нервной системы

- •Центральный отдел нервной системы

- •Спинной мозг

- •Pucунок 163 – Paзвитие спинного мозга:

- •Головной мозг

- •Характеристика отделов головного мозга Ромбовидный мозг

- •Центральные проводящие пути нервной системы

- •Сосуды спинного мозга

- •Периферический отдел нервной системы

- •Строение периферического нерва

- •Закономерности хода и ветвления нервов

- •Спинномозговые нервы

- •Шейные нервы

- •Плечевое сплетение

- •Грудные нервы

- •Поясничные нервы

- •Крестцовые нервы

- •Хвостовые нервы

- •Черепные нервы

- •Вегетативная, или автономная, нервная система

- •Состав вегетативного отдела нервной системы

- •Симпатическая часть вегетативного отдела нервной системы

- •Парасимпатическая часть вегетативного отдела нервной системы

- •Центры парасимпатической части вегетативного отдела нервной системы, их нервные проводники и ганглии

- •Зрительный анализатор

- •Орган зрения

- •Статоакустический анализатор

- •Строение преддверноулиткового органа

- •Проводящие пути, подкорковые и корковые центры статоакустического и вестибулярного анализаторов

- •Орган обоняния

- •Орган вкуса

- •ОСоБенноСТи анаТоМии ДоМаШних пТиц

- •Скелетная мускулатура

- •Кожный покров

- •Аппарат пищеварения

- •Аппарат дыхания

- •Аппарат мочеотделения

- •Аппарат размножения

- •Органы кроволимфообращения

- •Органы внутренней секреции

- •Нервная система

- •СоДеРЖание

- •АНатОмИя живОтНыХ

- •460014, Г. Оренбург‚ ул. Челюскинцев‚ 18.

Головной мозг

Головной мозг – encephalon – высший отдел нервной системы, который ведает всеми про- цессами, происходящими в организме, и обеспечивает всю высшую и низшую нервную дея- тельность. Степень развития головного мозга и его отделов находится в прямой зависимости от уровня организации, а также от породы, конституции и возраста животного.

Развитие головного мозга (рис. 165, 166). Головной мозг развивается в связи с возникнове- нием, дифференциацией и совершенствованием различных высших нервных центров (рецеп- торных, моторных и ассоциативных), обеспечивающих согласованную функцию всех органов животного (соматических, висцеральных, сосудистых).

На ранних стадиях развития как в фило-, так и в онтогенезе головной мозг представляет собой утолщение переднего конца спинного мозга (мозговой трубки в онтогенезе) – первичный, или древнейший, мозг – protencephalon, s. archenсерhalon. Его развитие связано с органами чувств наиболее древнего (нейроэпителиального) происхождения, свойственного еще беспозвоноч- ным (Б.а. домбровский, 1982). Несколько позже первичный мозг подразделяется на передний и задний отделы, дающие начало вторичному мозгу – deuterencephalon (Е.К. Сепп, 1959), в ко- тором происходит выделение центров, имеющих отношение к органам зрения и обоняния.

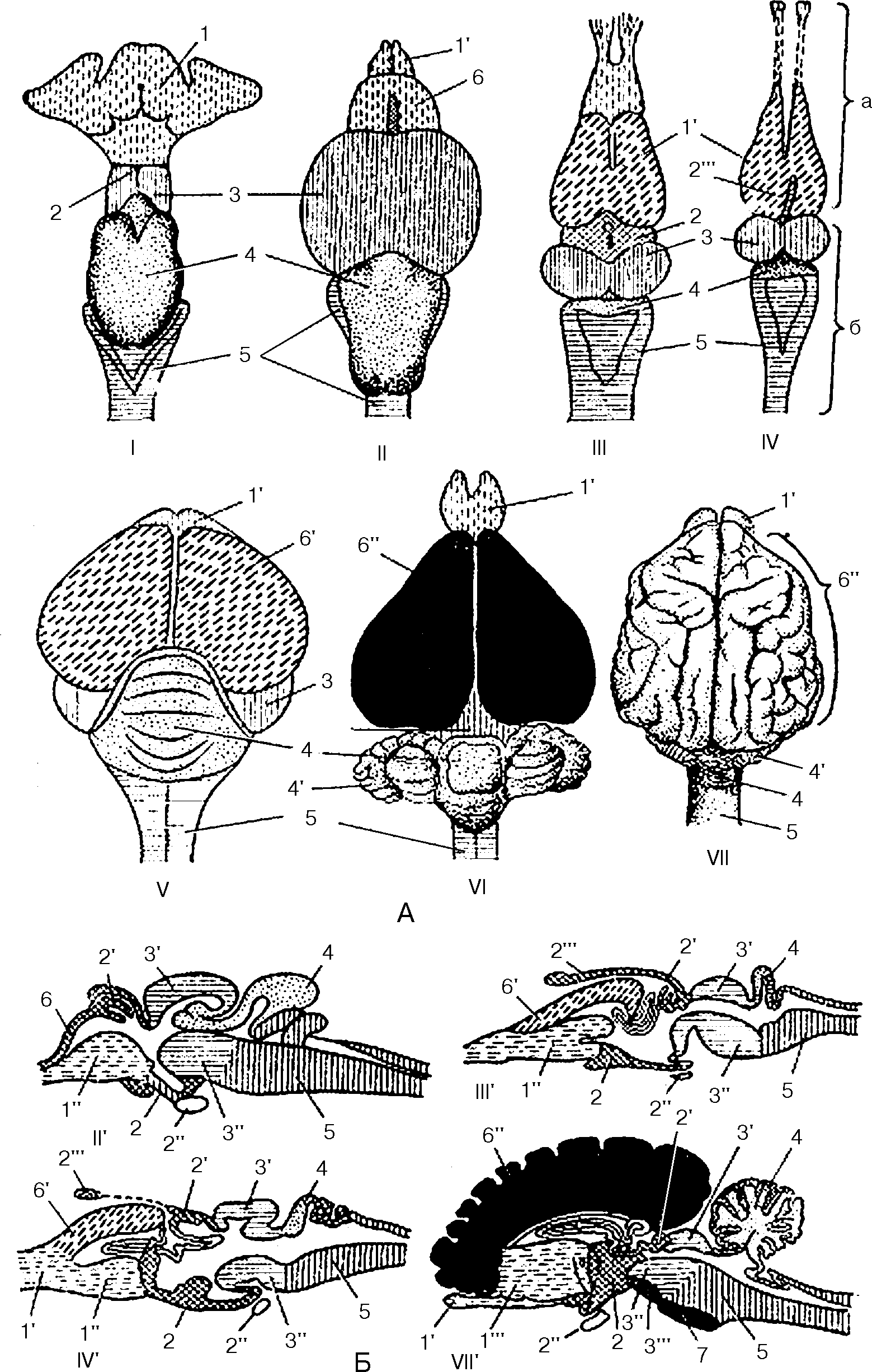

Рисунок 165 – Развитие головного мозга:

А – трехпузырная и Б – пятипузырняя стадии развития; В – схема желудочков мозга; 1 – концевая пластинка; 2 – передний мозг (прехордальный); 3 – средний мозг; 4 – ромбовидный мозг (3, 4 – эпихордальный мозг); 5 – концевой мозг; 6 – промежуточный мозг; 7 – теменной бугор; 8 – перешеек; 9 – закладка мозжечка; 9' – мозжечок; 10 – мозговой парус; 11 – затылочный изгиб; 12 – спинной мозг; 13 – мостовой изгиб; 14 – боко вой желудочек; 15 – полосатое тело; 16 –третий мозговой желудочек; 17 – четвертый мозговой желудочек; 18 – продолговатый мозг; 19 – мозговой водопровод; 20 – межжелудочковое отверстие; а – хорда

Рисунок 166 – головной мoзг позвоночных:

A – с дорсальной поверхности; Б – на продольном разрезе: I – акулы; II, II' – костистой рыбы; III, III' – амфибии; IV, IV' – рептилии; V – птицы; VI – кролика; VII, VII' – собаки; 1 – обонятельный мозг; 1' – обонятельная луковица; 1'' – базальный ганглий; 1''' – полосатое тело; 2 – промежуточный мозг; 2' – эпифиз; 2'' – воронка гипофиза и гипофиз; 2''' – теменной глаз; 3 – средний мозг; 3' – дву(четверо)холмие; 3'' – покрышка; 3''' – ножки боль шого мозга; 4 – мозжечок (червячок); 4' – полушария мозжечка; 5 – продолговатый мозг; 6 – примитивный плащ; 6' – первичный плащ; 6'' – вторичный плащ; 7 – мост; а – прехордальный мозг; б– эпихордальный мозг

На этой стадии развития в заднем отделе еще сохраняется первичная нейромерия, в то время как в передней части она выражена слабо, В силу того, что в заднем отделе происходит даль- нейшая дифференциация нервных центров, от его переднего участка отделяется средний отдел мозга, который поперечными перехватами отграничивается от переднего и заднего отделов мозга. таким образом, первичное утолщение медуллярной трубки становится разделенным на три отдела (в эмбриогенезе такой мозг имеет вид трех мозговых пузырей): передний отдел об- разует первичный передний мозг – prosencephalon, средний дает начало среднему мозгу – mesen- cephalon, а задний – первичному заднему мозгу – rhombencephalon. С дорсальной поверхности все три отдела мозга довольно четко отделяются друг от друга поперечными перехватами, а внутри мозга – комиссурами, или спайками, состоящими из нервных волокон.

Вслед за трехпузырной стадией в развитии головного мозга происходят дополнительное разделение переднего и заднего отделов и переход развивающегося мозга в пятипузырную ста- дию, что приводит к образованию пяти дефинитивных отделов головного мозга высших по- звоночных. На этой стадии первичный передний мозг подразделяется на двa передних и один задний участок, из них первые два дают начало концевому мозгу – telencephalon, а задний – про- межуточному – diencephalon. Средний мозговой пузырь у всех позвоночных сохраняется как наиболее стабильное образование.

Почти одновременно с делением переднего мозгового пузыря происходит разделение и первичного заднего мозга на спинномозговой (продолговатый) мозг – myelencephalon, со- единяющий головной мозг со спинным (myelos – спинной мозг и metencephalon – головной), и собственно задний мозг – metencephalon, из которого развиваются мозжечок и мозговой мост. до млекопитающих задний мозг представлен одним мозжечком, являющимся подкорковым цен- тром корреляции мышечных движений для сохранения равновесия. лишь у млекопитающих к мозжечку вследствие развития новой коры большого мозга добавляется мозговой мост, а сам мозжечок усиливается двумя полушариями.

Концевой, или большой, мозг наивысшей стадии своего развития достигает у млекопи- тающих, у которых он получает наибольшие размеры за счет новой коры, выполняющей роль высшего нервного центра.

В промежуточном мозге у низших животных в связи с ведущей ролью обонятельного ана- лизатора первое место занимают гипоталамус и эпиталамус. Они являются промежуточными обонятельными центрами, посылающими импульсы в средний мозг, а гипоталамус, кроме того, посылает импульсы в гипофиз и вегетативные центры среднего и продолговатого мозга. В силу этого гипоталамус становится высшим подкорковым вегетативным центром. Эту функ- цию он сохраняет и у млекопитающих. лишь с формированием коры большого мозга у млеко- питающих начинает усиленно развиваться средний участок промежуточного мозга – таламус, через который кора получает решительно все рецепторные импульсы с периферии. таким об- разом, исторически гипоталамус более связан со средним мозгом, а таламус – с концевым (его новой корой).

В процессе эмбрионального развития передний отдел мозговой трубки (спинной мозг) у млекопитающих образует значительное расширение, которое еще в начале имеет незамк- нутую полость, открывающуюся на поверхности тела (нейропор). Впоследствии (на 4-й неделе развития) переднее расширение мозговой трубки в результате неравномерного роста подраз- деляется на три первичных мозговых пузыря, которые дают начало трем первичным отделам головного мозга (переднему, среднему и заднему). Вскоре передний и задний мозговые пузы- ри вновь подразделяются, и первичный мозг вступает в новую, пятипузырную, стадию свое- го развития. Из каждого мозгового пузыря развиваются и дифференцируются дифенитивные отделы головного мозга, свойственные взрослому животному: из переднего мозгового пузыря развиваются концевой мозг (с его полушариями и обонятельным мозгом) и промежуточный, из заднего пузыря образуется задний мозг и продолговатый, а средний пузырь остается без изменений и дает начало среднему мозгу. Полости первичных мозговых пузырей в развитом мозге становятся мозговыми желудочками.

Из полости переднего мозгового пузыря в концевом мозге образуются парные боковые же- лудочки, а в промежуточном – третий мозговой желудочек. Все три желудочка соединяются межжелудочковым отверстием. Желудочек среднего мозгового пузыря вследствие разрастания стенок последнего превращается в мозговой водопровод, а полость ромбовидного мозга стано-

вится четвертым мозговым желудочком, который сообщается с центральным спинномозговым каналом (рис. 167).

таким образом, рассматривая в филогенетическом аспекте преобразование в централь- ной нервной системе, можно отметить прогрессирующее развитие полушарий головного моз- га, мозжечка, появление мозговых изгибов, борозд, извилин, которые подстраиваются над старыми частями мозга и становятся доминирующими в функциональном отношении. Есте- ственно, что наряду с морфологической перестройкой наблюдаются и качественные функ- циональные особенности конечного мозга. у многих млекопитающих появляются корковые чувствительные, двигательные и ассоциативные центры, что характеризует эволюционные преобразования высших животных. для сопоставления темпов эволюции мозга животных и человека необходимо сравнить время появления различных групп животных на земле. Напри- мер, сумчатые млекопитающие появились около 230 млн лет назад, насекомоядные – 165 млн лет, рукокрылые – 45 млн лет, хищные – 75 млн лет, копытные – 65 млн лет, первобытные люди – 2,5 млн лет, люди современного типа – 50 тыс. лет назад. Следовательно, человек про- шел сравнительно короткий путь эволюции, но тем не менее по сложности строения и психи- ческим особенностям стоит выше, чем животные. Этому, несомненно, способствовали наслед- ственные свойства, но факторы, ускоряющие эволюционное развитие центральной нервной системы у человека, остаются пока невыясненными.

СтрОЕНИЕ ГОлОВНОГО МОЗГа. Головной мозг располагается в полости черепа. С дор- сальной поверхности он разделяется поперечной щелью – fissura transversa cerebri – на большой и ромбовидный мозг (рис. 168).

Большой мозг – cerebrum – состоит из двух полушарий и обонятельного мозга. Правое и левое полушария большого мозга – hemispherium cerebri dextrum et sinistrum – дорсально раз- граничиваются глубокой продольной щелью – fissura longitudinalis cerebri. Сверху полушария

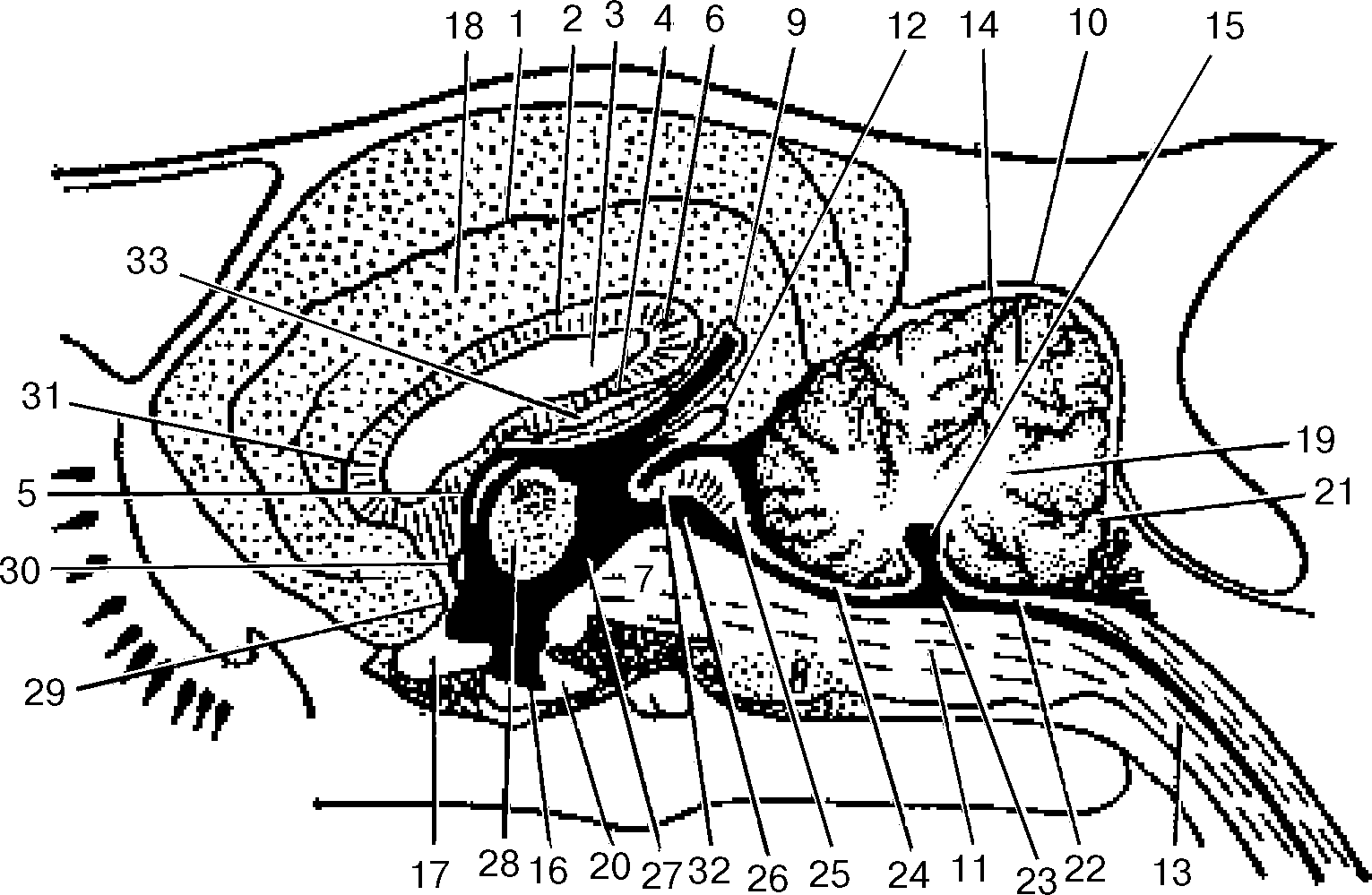

Рисунок 167 – головной мозг на сагиттальном разрезе:

1 – sulcus splenialis; 2 – corpus callosum; 3 – septum telencephali (pellucidum); 4 – fornix; 5 – for. interventriculare; 6 – splenium corporis callosi; 7 – crus cerebri; 8 – pons; 9 – recessus suprapinealis; 10 – cerebellum; 11 – medulla oblongata; 12 – epiphysis; 13 – medulla spirmlis; 14 – fissura cerebelli; 15 – tegmen ventriculi quarti; 16 – tuber сinereum et infundibulum; 17 – chiasma opticum; 18 – girus cinguli; 19 – corpus medullare; 20 – hypophiysis; 21 – fissura uvulonodularis; 22 – velum medullare caudale; 23 – ventriculus quartum; 24 – velum medullare rostrale; 25 – tectum mesencephali; 26 – aqueductus rnesencephali; 27 – ventriculus tertius; 28 – thalamus; 29 – lamina terminalis grisea; 30 – comissura supraoptica dorsalis; 31 – genu corpuris callosi; 32 – nucleus pretectalis; 33 – organum subfornix et comissura fornix (hippocampi)

прикрывают промежуточный и средний мозг. На вентральной поверхности большого мозга (рис. 169) располагается обонятельный мозг – rhinencerhalon – с хорошо выраженными обо- нятельными луковицами, обонятельными трактами и обонятельными треугольниками.

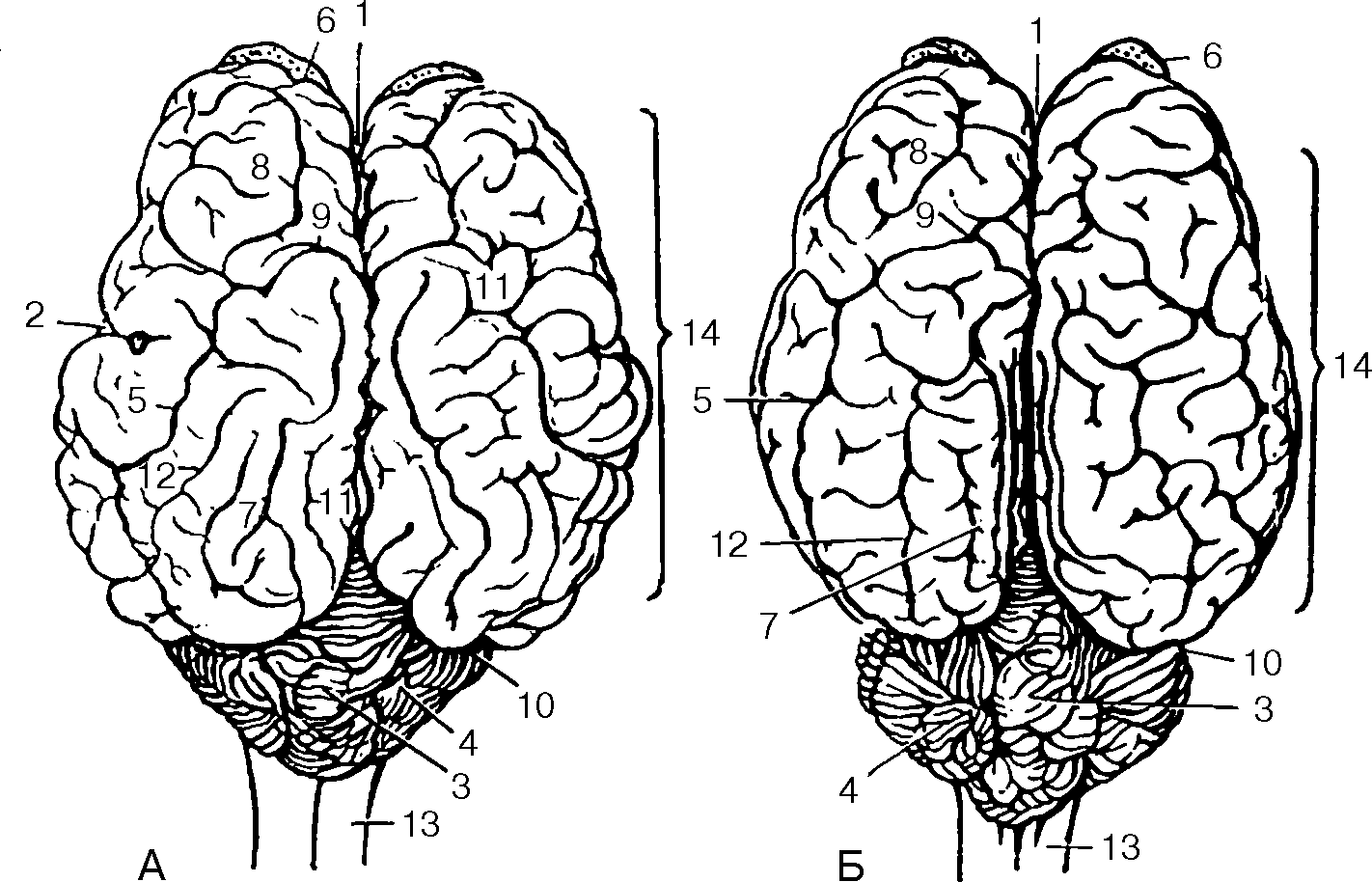

Рисунок 168 – головной мозг с дорсальной поверхности:

А – коровы; Б – лошади; 1 – fissura longitudinalis cerebri; 2 – fissura lateralis cerebri (sylvia); 3 – vermis; 4 – hemisphenum cerebelli; 5 – sulcus ectosylvius caudalis; 6 – bulbus olfactorius; 7 – sulcus marginalis (sagittalis); 8 – sulcus suprasylvius rosiralis; 9 – sulcus coronalis; 10 – fissura transversa cerebri; 11 – sulcus endomarginalis; 12 – sulcus suprasylvius caudalis; 13 – medulla oblongata; 14 – pallium

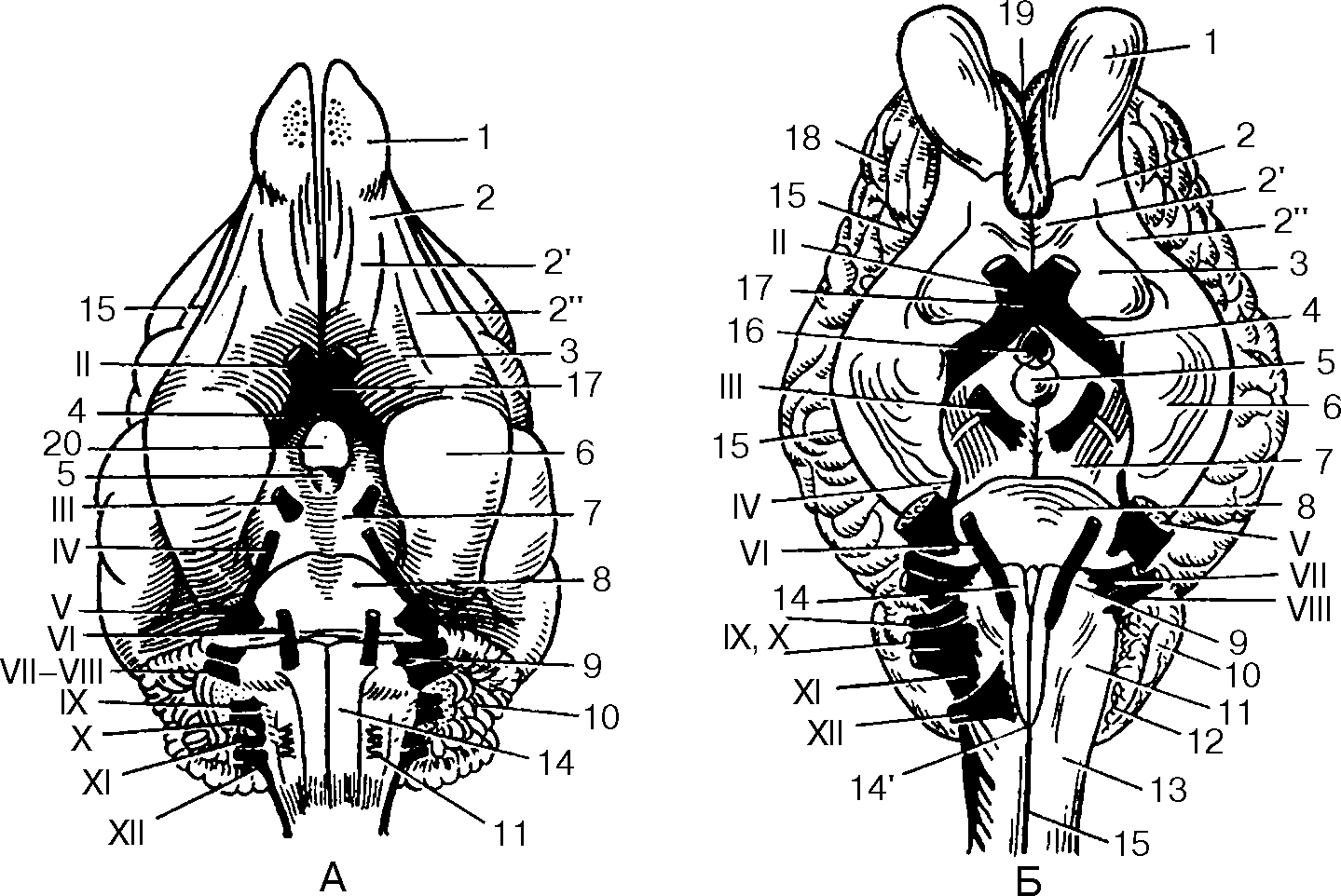

Рисунок 169 – головной мозг с вентральной поверхности:

А – собаки; Б – лошади; 1 – bulbus olfactorius; 2 – tractus et gyrus olfactorii communis; 2' – medialis et 2'' – lateralis; 3 – trigonum olfactorium; 4 – tractus opticus; 5 – corpus mammilare; 6 – lobus piriformis; 7 – pedunculus cerebri; 8 – pons; 9 – corpus trapezoideum; 10 – cerebellum; 11 – medulla oblongata; 12 – aperturae laterales ventriculi quarti; 13 – medulla spinalis; 14 – pyramis; 14' –decussatio pyramidum; 15 – fissura mediana (ventralis); 16 – tuber cinereum; 17 – chiasma opticum; 18 – pallium; 19 – sulcus rhinalis medialis; 20 – hypophysis; II–XII – nervi craniales

ромбовидный мозг – rhombencehalon – состоит из мозжечка, мозгового моста, объединя- емых в задний мозг, и продолговатого мозга, соединяющего головной мозг со спинным. На переднем конце продолговатого мозга с вентральной поверхности хорошо виден мозговой мост – pons. Впереди мозгового моста находятся ножки большого мозга – crus cerebri. Кпереди ножки простираются до зрительных трактов – tractus opticus, образующих перекрест зритель- ных нервов – chiasma opticum. Между ножками большого мозга находятся сосцевидное тело – corpus mammilare и серый бугор с воронкой и гипофизом – tuber cinereum, recessus infundibuli et hypophysis.

Впереди зрительных трактов и с боков от ножек большого мозга выступает обонятель- ный мозг, который рострально заканчивается обонятельными луковицами – bulbi olphactorii. латерально от обонятельных трактов выступают вентральные участки плаща – palium – с его характерными бороздами и извилинами.

Зрительные тракты, серый бугор, воронка, гипофиз и сосцевидное тело относятся к вен- тральному отделу промежуточного мозга – diencephalon.

Ножки большого мозга являются вентральной частью среднего мозга – mesencephalon. Средний, промежуточный и обонятельный мозг объединяются в ствол большого мозга – trun- cus cerebri (в противоположность плащевой части полушарий).

Особенности. у собаки общая форма головного мозга зависит от формы черепа и может быть грушевидной или более округлой. для мозга собаки типичны три дугообразные борозды, располагающиеся на плаще. у свиньи сильно развиты латеральные обонятельные тракты, а ду- гообразные борозды выражены не так четко, как у собаки. у рогатого скота большой мозг срав- нительно короткий, широкий и высокий. Полушария спереди сужены, а сзади сильно расши- рены, что придает мозгу грушевидную форму. у лошади большой мозг сравнительно длинный, более сжат с боков и ниже, чем у жвачных. Извилины крупнее, чем у крупного рогатого скота.