- •АнАтомия животных в двух томах

- •Ю.Ф. Юдичев, в.В. Дегтярев, а.Г. Гончаров

- •Оренбург Издательский центр огау

- •Спланхнология

- •Полости тела

- •Общие закономерности строения внутренних органов

- •Аппарат пищеварения

- •Фило- и онтогенез аппарата пищеварения

- •Отделы и органы аппарата пищеварения

- •Полость рта и ее органы

- •Пищевод

- •Желудок

- •Аппарат дыхания

- •Фило- и онтогенез органов дыхания

- •Нос и носовая полость

- •Гортань

- •Мочеполовой аппарат

- •Мочевые органы

- •Фило- и онтогенез органов мочеотделения

- •Мочеточник

- •Мочевой пузырь

- •Половые органы

- •Фило- и онтогенез органов размножения

- •ЖелеЗы ВнуТРенней СеКРеции

- •Морфофункциональная характеристика желез внутренней секреции

- •Фило- и онтогенез эндокринных желез

- •Общие принципы построения желез внутренней секреции

- •Щитовидная железа

- •Околощитовидные железы

- •Гипофиз

- •Ангиология Сердечно-сосудистая система

- •Филогенез сердечно-сосудистой системы

- •Онтогенез сердечно-сосудистой системы

- •Круги кровообращения

- •Кровообращение у взрослого животного

- •Строение сердца

- •Учение о сосудах – ангиология

- •Закономерности хода и ветвления кровеносных сосудов

- •Артериальные сосуды малого круга кровообращения

- •Артерии большого круга кровообращения

- •Дуга аорты и ее ветви

- •Венозные сосуды

- •Лимфатическая система

- •Фило- и онтогенез лимфатической системы

- •Лимфатические узлы домашних млекопитающих и их видовые особенности

- •Органы кровообразования и иммунной защиты организма

- •Общие принципы построения нервной системы

- •Развитие нервной системы

- •Центральный отдел нервной системы

- •Спинной мозг

- •Pucунок 163 – Paзвитие спинного мозга:

- •Головной мозг

- •Характеристика отделов головного мозга Ромбовидный мозг

- •Центральные проводящие пути нервной системы

- •Сосуды спинного мозга

- •Периферический отдел нервной системы

- •Строение периферического нерва

- •Закономерности хода и ветвления нервов

- •Спинномозговые нервы

- •Шейные нервы

- •Плечевое сплетение

- •Грудные нервы

- •Поясничные нервы

- •Крестцовые нервы

- •Хвостовые нервы

- •Черепные нервы

- •Вегетативная, или автономная, нервная система

- •Состав вегетативного отдела нервной системы

- •Симпатическая часть вегетативного отдела нервной системы

- •Парасимпатическая часть вегетативного отдела нервной системы

- •Центры парасимпатической части вегетативного отдела нервной системы, их нервные проводники и ганглии

- •Зрительный анализатор

- •Орган зрения

- •Статоакустический анализатор

- •Строение преддверноулиткового органа

- •Проводящие пути, подкорковые и корковые центры статоакустического и вестибулярного анализаторов

- •Орган обоняния

- •Орган вкуса

- •ОСоБенноСТи анаТоМии ДоМаШних пТиц

- •Скелетная мускулатура

- •Кожный покров

- •Аппарат пищеварения

- •Аппарат дыхания

- •Аппарат мочеотделения

- •Аппарат размножения

- •Органы кроволимфообращения

- •Органы внутренней секреции

- •Нервная система

- •СоДеРЖание

- •АНатОмИя живОтНыХ

- •460014, Г. Оренбург‚ ул. Челюскинцев‚ 18.

Гипофиз

ГИПОФИЗ (hypophysis), или нижний придаток мозга, или ПИтуИтарНая ЖЕлЕЗа (gl. pituitaria), – комплексный эндокринный орган, развивающийся из эпителиального выро- ста крыши ротовой полости или дорсальной стенки глотки (аденогипофиз) и вентрального выпячивания дна третьего мозгового желудочка (нейрогипофиз). Он имеет шаровидную или округло-овальную форму и красноватую окраску. располагается гипофиз в гипофизарной ямке турецкого седла клиновидной кости, где он окружен густой сетью кровеносных сосудов и укрепляется на вентральной поверхности промежуточного мозга диафрагмой турецкого седла, представляющей собой часть твердой мозговой оболочки головного мозга.

аденогипофиз вырабатывает соматотропные гормоны, оказывающие влияние на рост и развитие всего тела животного и стимулирующие воздействие на функцию других желез вну- тренней секреции, выделяя тиреотропный, адренокортикотропные и гонадотропные гормоны. Нейрогипофиз своими гормонами усиливает функцию гладкой мышечной ткани кро- веносных сосудов, повышая кровяное давление (вазопрессин), и влияет на сократительную способность матки (окситоцин). Кроме того, выделяя антидиуретический гормон, он влияет на реабсорбцию воды в почках, предупреждая чрезмерное выведение жидкостей из организма

(при выключении нейрогипофиза наступает несахарное мочеизнурение).

Фило- и онтогенез. Аденогипофиз, или передняя часть гипофиза, развивается из эктодермы дорсальной стенки первичной ротовой бухты (stomatodeum). у круглоротых аденогипофиз раз- вивается в виде непарного вдавления эктодермы над верхней губой, который по мере роста смещается дорсально и соединяется с органом обоняния. у позвоночных аденогипофиз раз- вивается из выпячивания эктодермального эпителия крыши ротовой полости, который растет по направлению к основанию промежуточного мозга. Обособившись, зачаток аденогипофиза укрепляется в области воронки промежуточного мозга, который у рыб подразделяется на вен- тральную часть, дающую начало развитию дистальной, или глоточной, части аденогипофиза, и дорсальную, преобразующуюся в воронковую, или туберальную, часть. Между дистальной и туберальной частью узкой полоской располагается промежуточная часть, прилежащая плотно к нейрогипофизу (рис. 73).

Нейрогипофиз, или задняя доля гипофиза, характерен лишь для высших позвоночных и поэтому развивается значительно позже аденогипофиза. Его зачатком служит вентральное углубление дна третьего мозгового желудочка. Образующийся воронкообразный выступ, со- прикасаясь с каудальной стенкой эктодермального выпячивания глотки и плотно срастаясь с промежуточной частью аденогипофиза, образует с ней единое целое. лишь у китообразных между нейрогипофизом и промежуточной частью аденогипофиза остается прослойка соеди- нительной ткани, которая четко выражена и у взрослых животных.

Строение гипофиза. Гипофиз подразделяется на два отдела: железистый, или аденогипо- физ, и нервно-секреторный, или нейрогипофиз (рис. 74, 75).

Аденогипофиз (adenohypophysis) делится на три части: дистальную, промежуточную и труб- чатую.

Дистальная часть (pars distalis) самая большая. Она построена из тяжей, состоящих из главных, оксифильных и базофильных клеток. Между клеточными тяжами проходят крове- носные сосуды с их характерными расширениями (синусоидами), окруженными волокнистой соединительной тканью.

Промежуточная часть (pars intermedia) составляет заднюю часть аденогипофиза, которая в виде узкой полоски тесно прилежит к нейрогипофизу. В ней различают светлые и темные клетки с широкими межклеточными пространствами, заполненными коллоидом. Со стороны

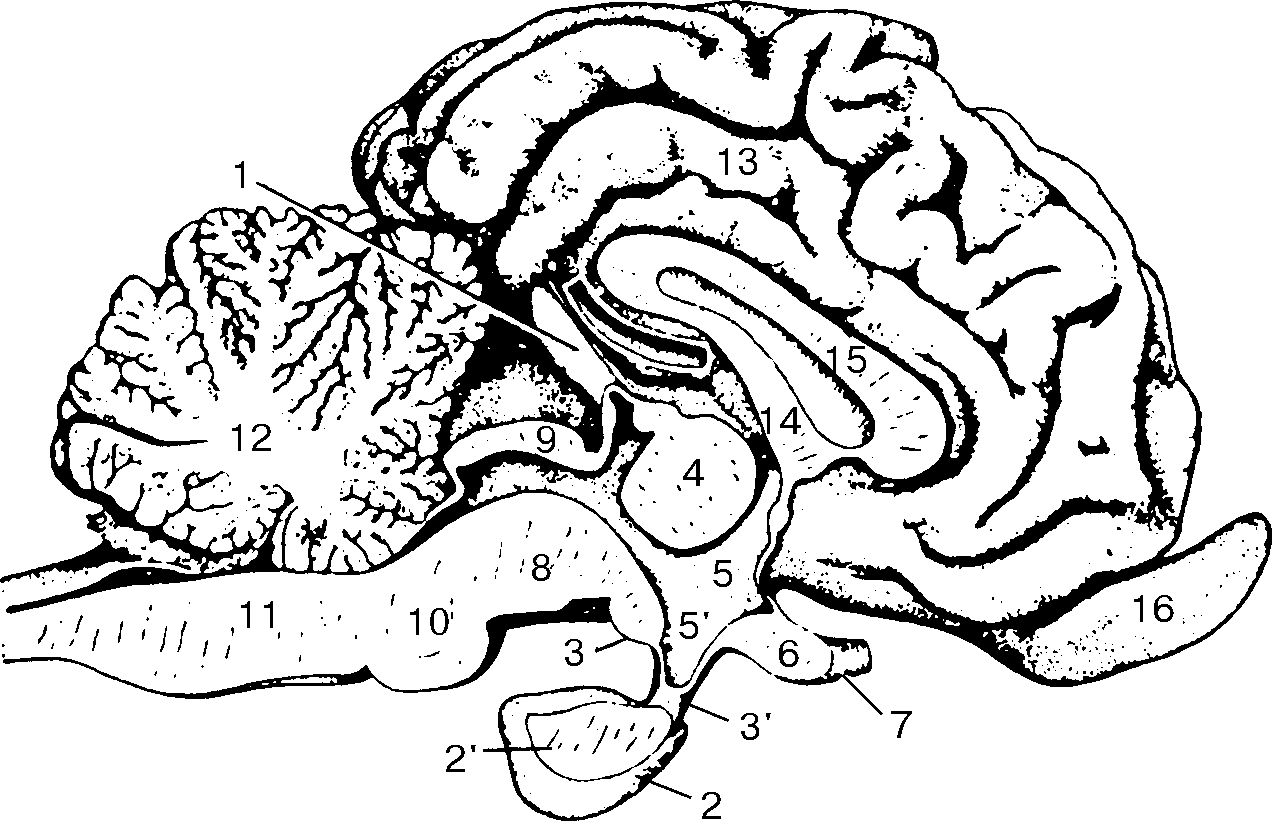

Рисунок 73 – Топография эпифиза и гипофиза на срединном разрезе головного мозга лошади:

1 – эпифиз; 2 – передняя доля гипофиза (аденогипофиз); 2' – задняя доля гипофиза (нейрогипофиз); 3 – серый бугор с воронкой (3'); 4 – зрительный бугор; 5 – третий мозговой желудочек; 5' – воронковое (нейро гипофизарное) углубление III желудочка; 6 – зрительный перекрест; 7 – зрительный нерв; 8 – средний мозг; 9 – крыша среднего мозга (четверохолмие); 10 – мозговой мост; 11 – продолговатый мозг; 12 – мозжечок; 13 – полушарие большого мозга; 14 – свод III мозгового желудочка; 15 – мозолистое тело; 16 – обонятельная луковица

промежуточного мозга сюда проникают нейросекреторные волокна, выполняющие роль про- водников для нейросекрета. Между дистальной и промежуточной частями имеется полость гипофиза (cavum hypophysis).

Трубчатая, или тубулярная, часть (pars tubularis) находится над промежуточной частью спереди от гипофизарной ножки, или воронки, нейрогипофиза (infundibulum). Она состоит из эпителиальных тяжей и кровеносных капилляров.

Нейрогипофиз (neurohypophysis) состоит из проксимального отдела, или воронки (infundibulum), и дистального, или нервной доли (lobus nervosus). Проксимальный отдел в свою очередь подразделяется на корень (radix infundibuli), полую часть (pars cava infundibuli) и ком- пактную часть (pars compacta infundibuli). К важнейшим структурным элементам нейрогипофи- за относятся питуициты, представляющие собой видоизмененные нейроглиальные клетки, их нервные волокна, накопительные нейросекреторные тельца и кровеносные капилляры.

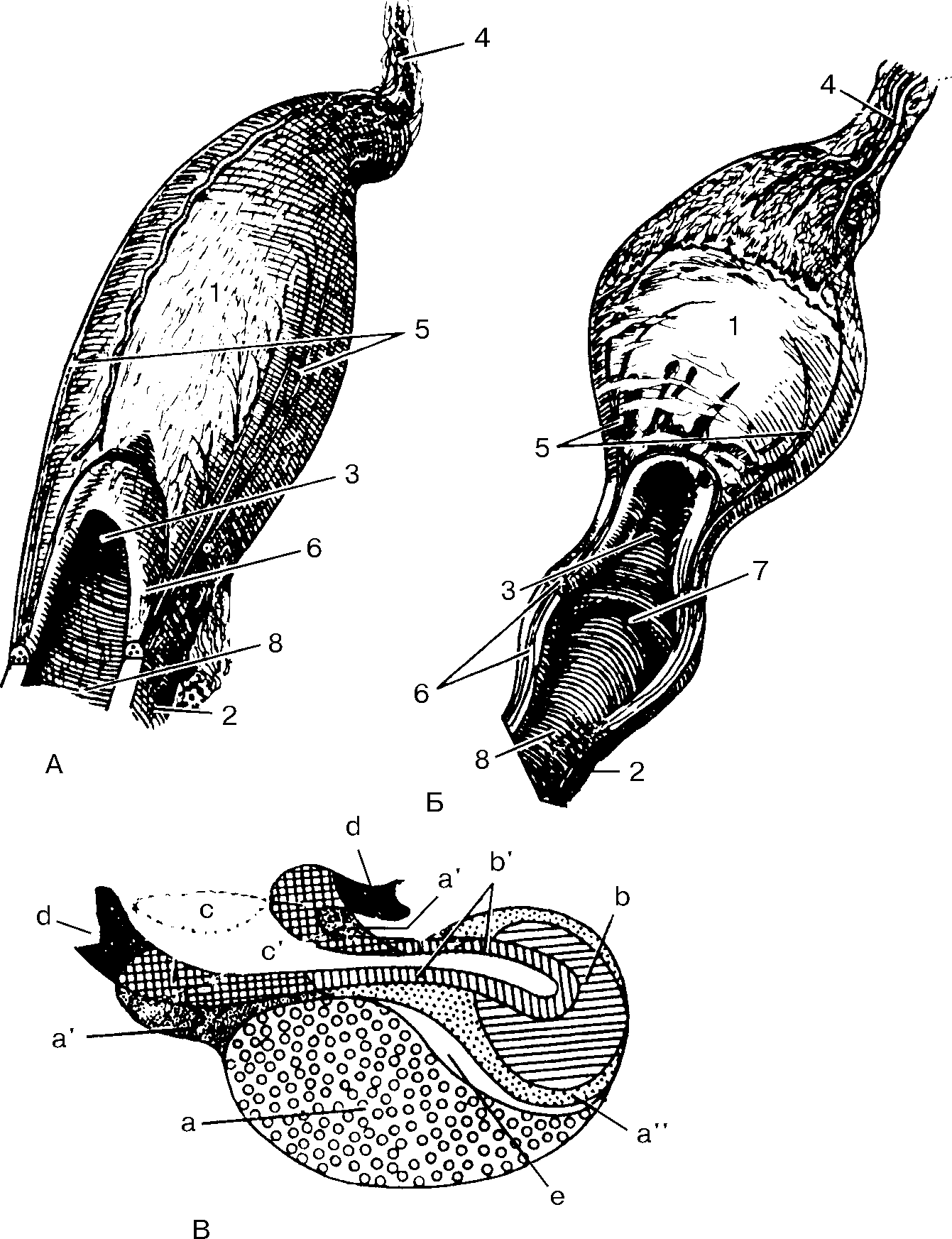

Рисунок 74 – Строение эпифиза и гипофиза:

А, Б – эпифиз коровы (А) и лошади (Б); В – схема взаимоотношений частей гипофиза кошки. 1 – тело эпи физа; 2 – ножка эпифиза; 3 – эпифизарный рецессус; 4 – большие вены мозга, заключенные в мягкую и паутинную оболочки; 5 – пучки нервных волокон; 6 – подводковая спайка; 7 – каудальная спайка; 8 – полость III мозгового желудочка; а – дистальная часть аденогипофиза; а' – бугорная часть аденогипофиза; а'' – про межуточная часть аденогипофиза; b – дистальная часть нейрогипофиза; b' – воронковая (инфундибулярная) часть нейрогипофиза; с – воронка; с' – полость воронки; е – гипофизарная полость; d – серый бугор

Кровоснабжение гипофиза происходит за счет гипофизарных ветвей, отходящих от сосу- дистой сети основания головного мозга.

Иннервация:

эфферентные нервные волокна в

гипофиз проникают по сосудистым сплете-

ниям от краниального шейного симпатического

узла, а афферентные – от первых трех

шейных спинальных

ганглиев, которые

проходят также

в составе

сосудистых

сплетений.

Рисунок 75 – гипофиз домашних млекопитающих:

А – положение гипофиза на вентральной поверхности головного мозга у собаки; А' – входное отверстие в воронковый рецессус после удаления гипофиза; Б – соотношения долей гипофиза у собаки (I), свиньи (II), крупного рогатого скота (III) и лошади (IV). 1 – гипофиз; 2 – воронковое отверстие (вход в III мозговой желудочек); 3 – сосцевидное тело; 4 – поверхностный и 4' – глубокий листки твердой мозговой оболочки; 5 – зрительный нерв (II пара); 6 – глазодвигательный нерв (III пара); 7 – основная артерия (а.); 8 – каудальная мозговая а.; 9 – краниальная мозжечковая а.; 10 – внутренняя сонная а.; 11 – средняя мозговая а.; 12 – кра ниальная мозговая а.; 13 – внутреняя решетчатая а.; 14 – внутренняя глазная а.; 15 – краниальная межсон ная а.; 16 – каудальная межсонная а.; 17 – краниальная гипофизарная а.; 18 – каудальная гипофизарная а.; b – воронковое углубление; в – гипофизарная полость

Особенности. у собаки гипофиз имеет грушевидную форму и небольшие размеры (длина 0,2 – 0,3 см; масса 0,06 – 0,07 г). аденогипофиз занимает всю наружную поверхность гипофиза так, что нейрогипофиз оказывается заключенным в центре, будучи окруженным промежуточ- ной частью. Гипофизарная полость имеет вид щелевидного пространства. Полость воронки достигает нижней трети нейрогипофиза. у свиньи гипофиз располагается в глубокой гипофи- зарной ямке, где снизу и с боков окружен густой сетью кровеносных сосудов. Он имеет гру- шевидную форму и небольшие размеры (длина 0,2 – 0,3 см; масса 0,3 – 0,5 г). дистальная часть небольшая; промежуточная по отношению к дистальной занимает дорсальное положение и отделена от нее щелевидным пространством. тубулярная часть окружает воронку и на ее вен- тральной поверхности имеет наибольшую толщину. Инфундибулярная полость небольшая и в дистальном отделе нейрогипофиза встречается редко. у крупных жвачных гипофиз округлой формы, темно-красного цвета и крупных размеров (длина 0,8 – 1,2 см; масса 2 – 5 г). у овцы его масса составляет 0,4 – 0,6, а у козы – 0,5 – 1,2 г. Гипофизарная полость щелевидной формы; корень воронки длинный (до 1 см); бухта воронки выстлана эпендимой и достигает дисталь- ной трети корня воронки. у лошади гипофиз округлой формы (несколько сдавлен в дорсо- вентральном направлении), располагается в неглубокой гипофизарной ямке и имеет крупные размеры (длина 1,1 – 1,8 см; масса 1,8 – 3,8 г). Гипофизарная полость отсутствует; дистальная и промежуточная части охватывают со всех сторон нейрогипофиз; воронка нейрогипофиза глу- бокая.

Эпифиз

ЭПИФИЗ (epiphysis), или верхний мозговой придаток, или ПИНЕальНая (шИшКО- ВИдНая) ЖЕлЕЗа (gl. pinealis), представляет собой вырост каудодорсальной стенки третьего мозгового желудочка (рис. 74). По своему происхождению эпифиз является видоизмененным теменным глазом, общность с которым подтверждается наличием в его структуре нервных, мышечных, пигментных и глиальных элементов. Функциональное назначение эпифиза до сих пор изучено еще недостаточно. Принято считать, что его гормоны каким-то образом сдержи- вают функцию гипофиза, предотвращая преждевременное половое созревание.

Фило- и онтогенез. у круглоротых эпифиз еще сохраняет глазоподобное строение. В реду- цированном состоянии он имеется под кожей головы у бесхвостых амфибий, а из рептилий – у новозеландской ящерицы гаттерии. у птиц и млекопитающих эпифиз преобразуется в желези- стое образование. у них он развивается из заднего отдела крыши промежуточного мозга как дорсокаудальный выворот стенки третьего мозгового желудочка. От верхушки выворота раз- растаются многочисленные эпителиальные тяжи, распадающиеся на отдельные фрагменты, объединенные соединительной тканью. Наибольшее развитие эпифиз имеет у молодых жи- вотных. у некоторых млекопитающих эпифиз или очень небольших размеров (у слона), или он отсутствует (сумчатые, муравьеды, броненосцы, ластоногие, китообразные).

Строение эпифиза. Эпифиз представляет собой непарный, небольших размеров, вытянуто- овальной формы, слегка уплощенный с боков, бурого цвета железистый орган. В нем разли- чают тело (corpus gl. pinealis), ножку (pedunculus gl. pinealis) с углублением (recessus pinealis), вне- дряющимся в нее со стороны третьего мозгового желудочка. располагаясь над четверохолмием и вдаваясь между большими полушариями и мозжечком, эпифиз уздечкой (habenula) прикреп- ляется к зрительным буграм и соединительнотканным тяжем соединяется с мягкой мозговой оболочкой. Задняя стенка тела эпифиза переходит в заднюю мозговую спайку (рис. 74).

Видовые различия в строении эпифиза проявляются прежде всего в количестве и характе- ре распределения в железе интерстициальной ткани, которая придает органу или компактную, или дольчатую структуру.

Кровоснабжение эпифиза осуществляется за счет сосудов мягкой мозговой оболочки, ко- торые вступают со стороны верхушки органа по соединительнотканному тяжу.

Иннервация. Нервные волокна в железу проникают через переднюю и заднюю мозговые спайки от нервных клеток, заложенных в зрительных буграх и в уздечковом ганглии, а также по стенкам кровеносных сосудов.

Особенности. у собаки эпифиз имеет вид сосновой шишки с заостренной верхушкой; раз- вит слабо (масса 0,8 – 0,11 г). у свиньи он шишковидной формы (масса 0,1 – 0,2 г). у крупных

жвачных эпифиз округлой формы (масса 0,13 – 1,5 г). у овцы и козы его форма или грушевид- ная, или коническая (масса 0,08 – 0,10 г). у лошади эпифиз грушевидной формы, несколько сплюснут с боков и имеет значительные размеры (масса 0,4 – 1,3 г).

надпочечник

НадПОЧЕЧНИК (gl. suprarenalis), или адрЕНалОВа (ПрИПОЧЕЧНая) ЖЕлЕЗа (gl. adrenalis), – парный инкреторный орган, располагающийся у краниального конца почки или ее краниомедиального края, соединяясь с ней жировой тканью и кровеносными сосуда- ми. По своему происхождению, строению и эндокринной функции надпочечник представляет сложное образование. В его формированиии участвуют мезодерма в виде межпочечной (ин- терренальной) ткани, являющейся производным метамерно расположенных утолщений пе- ритонеального эпителия (корковое вещество надпочечника), и супраренальной, или хромаф- финной ткани, развивающейся из зачатков симпатических нервных узлов (мозговое вещество надпочечника). В связи с вторичным срастанием двух типов железистой ткани образуются раз- личные по своему строению две части надпочечника – его кора и мозговое вещество, каждая из которых вырабатывает свои специфические гормоны: кора – кортикостероиды, а мозговое вещество – норадреналин и адреналин. Первая группа гормонов влияет на водно-солевой, белковый и углеводный обмен, а вторая поддерживает тонус симпатического отдела нервной системы и оказывает сосудосуживающее воздействие на кровеносную систему.

Фило- и онтогенез. у рыб и амфибий оба компонента надпочечника в виде парных межпо- чечных органов располагаются обособленно друг от друга вокруг венозных сосудов почки. На- чиная с амфибий, а затем у рептилий и птиц происходит постепенное объединение коркового и мозгового вещества в виде вытянутой ленты, лежащей параллельно брюшной аорте.

у птиц клетки мозгового вещества в виде небольших скоплений располагаются между тяжами коркового вещества надпочечника. у млекопитающих надпочечник приобретает ком- пактную форму и располагается с медиального края краниального конца почки. В процессе эмбрионального развития клетки мозгового вещества выделяются из ганглиозной пластинки и перемещаются в вентральном направлении. Эти клетки интенсивно окрашиваются соля- ми хромовой кислоты в коричневый цвет, в связи с чем получили название хромаффинных. Вместе с другими клеточными элементами хромаффинные клетки участвуют в образовании симпатических ганглиев и мозгового вещества надпочечника. Часть хромаффинных кле- ток вблизи с превертебральными ганглиями формируют отдельные скопления – параган- глии (paraganglia) или даже вполне оформленные добавочные надпочечники (gll. suprarenales accessoriae), которые могут располагаться вдоль брюшной аорты (в области ее разветвления на подвздошные артерии) или смещаться вместе с половыми железами в яичниковую или семенниковую связки.

Строение надпочечника. Форма надпочечника может быть бобовидной, сердцевидной,

уплощенно-овальной (рис. 76). Его цвет чаще темно-коричневый с различными оттенками.

На надпочечнике различают вентральную и дорсальную поверхности (facies ventralis et dorsalis) и два края – латеральный и медиальный (margo lateralis et medialis). На вентральной по- верхности имеются участки, где мозговое вещество лишено коркового покрытия, служащего местом вступления артериальных и выхода венозных сосудов – ворота органа (hylus).

С поверхности надпочечник окружен капсулой (capsula), от которой внутрь органа отхо- дят соединительнотканные перегородки, состоящие из коллагеновых волокон.

На срезе органа хорошо различимы кора (cortex), имеющая желтую окраску, и мозговое ве- щество (medulla) более темного цвета. В корковом веществе выделяют клубочковую, пучковую и ретикулярную зоны, которые в своем строении имеют разнообразные видовые и возрастные различия. Мозговое вещество построено из хромаффинных клеток, содержащих характерные осмиофильные зернышки.

Кровоснабжение надпочечника осуществляется из разных источников: rr. adrenales craniales от a. phrenica caudalis (у жвачных от a. celiaca), аа. adrenales mediae от брюшной аорты (у собаки и свиньи) и rr. adrenales caudales от a. renalis.

Иннервацию надпочечник получает от n. splanchnicus minor et imus, plexus aorticus abdominalis

(pl. celiacus et pl. renalis).

Особенности. у собаки надпочечник желтоватого цвета, удлиненно-овальной формы (длина 1 – 2 см; масса 0,5 – 1,2 г). у свиньи он коричневого цвета, вытянутой формы с про- дольными и поперечными бороздами (длина 2,5 – 4,0 см; масса 2,4 – 12,6 г). у крупных жвач- ных надпочечник имеет красно-коричневый цвет и очень разнообразную форму (левый чаще бобовидный, правый сердцевидный). Его длина равна 3,0 – 4,0 см; масса 12 – 18 г. у овцы и козы форма надпочечника бобовидная, уплощенная (длина 1,0 – 1,5 см; масса 1,7 – 2,6 г). у ло- шади надпочечник красно-коричневого цвета, бобовидной формы (длина 4,0 – 7,0 см; масса 17,0 – 20,0 г). Правый надпочечник несколько больше левого.

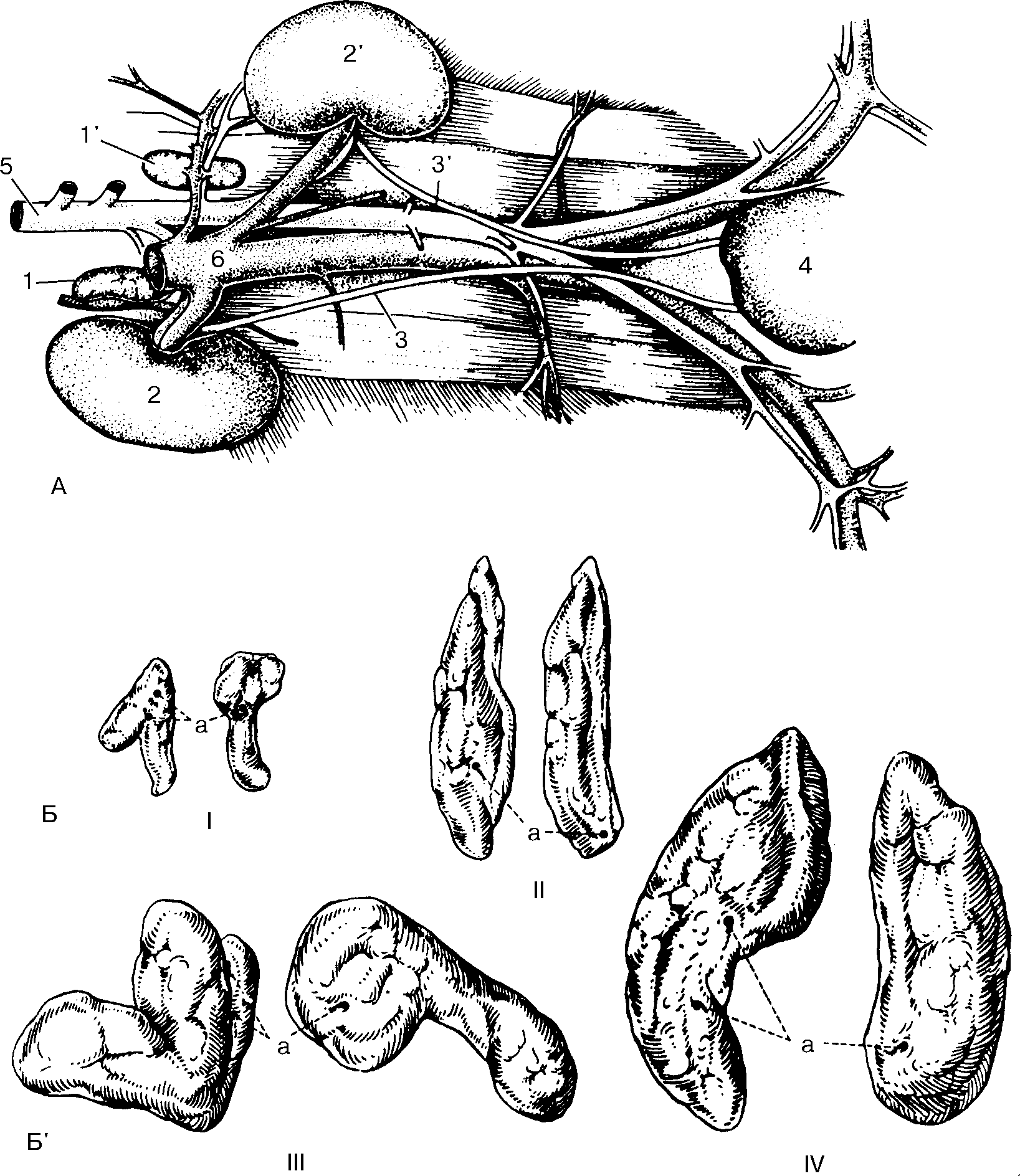

Рисунок 76 – надпочечники домашних млекопитающих:

А – топография надпочечников у собаки, Б, Б' – форма надпочечников с вентральной поверхности у соба ки (I), свиньи (II), крупного рогатого скота (III) и лошади (IV). 1 – правый и 1' – левый надпочечники; 2 – правая и 2' – левая почки; 3 – правый и 3' – левый мочеточники; 4 – мочевой пузырь; 5 – брюшная аорта; 6 – каудаль ная полая вена; а – места выхода надпочечниковых вен

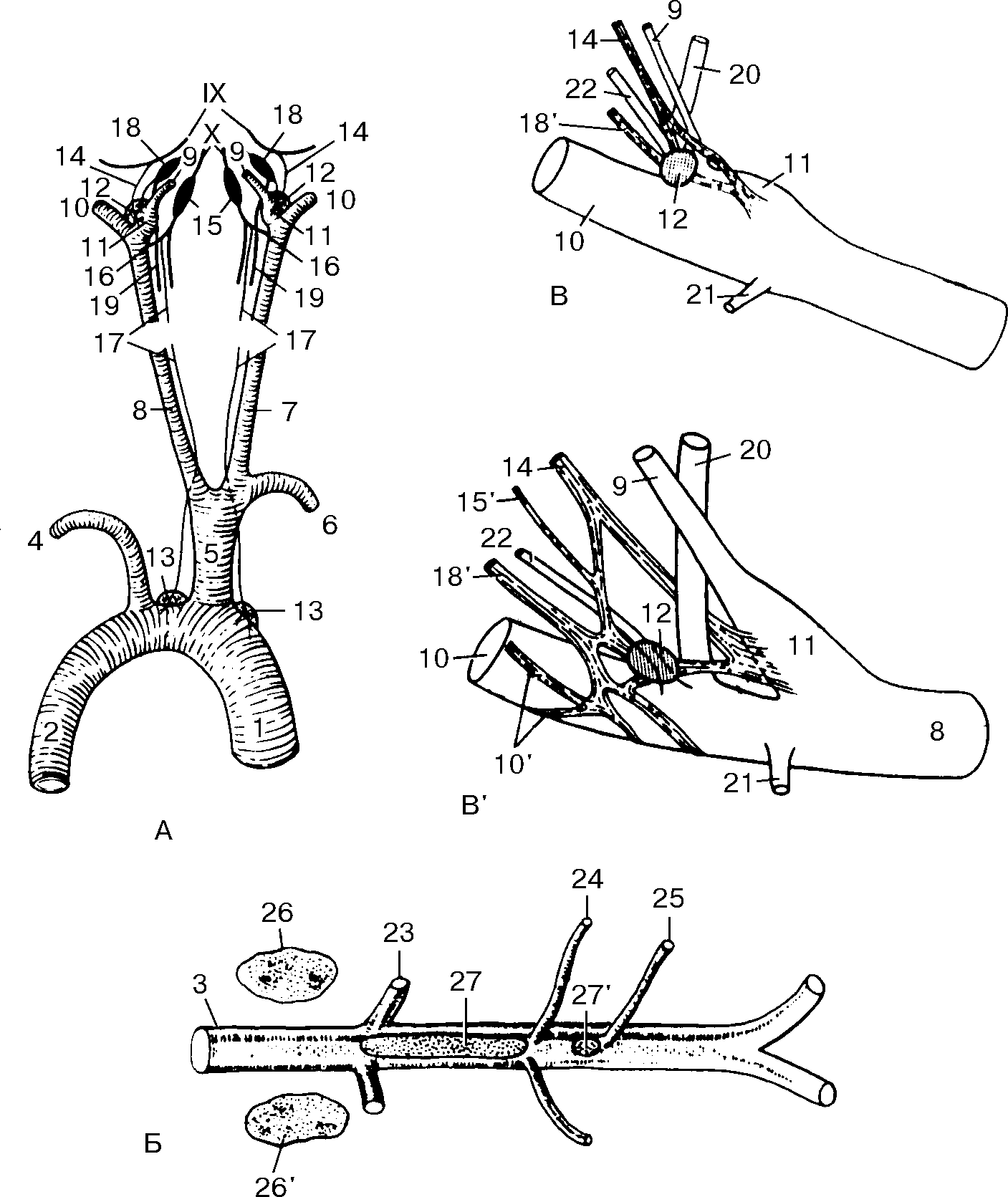

Рисунок 77 – Топография основных параганглиев у домашних млекопитающих:

А – расположение параганглиев в области головы, шеи и грудной полости; Б – расположение параганглиев в брюшной полости; В – расположение сонного узелка у кошки и собаки (В'). 1 – дуга аорты; 2 – грудная аорта; 3 – брюшная аорта; 4 – левая подключичная артерия (а.); 5 – плечеголовной ствол; 6 – правая подключич ная а.; 7, 8 – правая и левая общие сонные аа.; 9 – внутренняя сонная а.; 10 – наружная сонная а.; 10' – ее нервное сплетение; 11 – сонный синус; 12 – сонный узелок (параганглий); 13 – аортальный параганглий; 14 – ветвь языкоглоточного (IX) нерва к сонному синусу; 15 – дистальный ганглий блуждающего (X) нерва; 15' – ветвь блуждающего нерва; 16 – краниальный гортанный нерв (н.); 17 – депрессорный н.; 18 – краниальный шейный ганглий; 18' – его ветвь; 19 – шейный симпатический ствол; 20 – затылочная а.; 21 – краниальная гортанная а.; 22 – восходящая глоточная а.; 23 – почечная а.; 24 – семенниковая (яичниковая) а.; 25 – кау дальная брыжеечная а.; 26, 26' – правый и левый надпочечники; 27, 27' – параганглии брюшной аорты

панкреатические островки

ПаНКрЕатИЧЕСКИЕ ОСтрОВКИ (insulae pancreaticae), или инсулярная часть поджелу- дочной железы (островки лангерганса), относятся к эндокринным структурам поджелудочной железы, которые развиваются вместе с экзокринными клетками из одного общего зачатка – эндодермальных клеток тонкой кишки. В состав островковой части поджелудочной железы входят два вида клеток, из которых α-клетки вырабатывают глюкагон, β-клетки – инсулин. у птиц имеются еще δ-клетки, которые вырабатывают панкреатический полипептид. Все эти гормоны играют важную роль в углеводном обмене. Недостаток в крови инсулина приводит к тяжелому заболеванию диабетом (мочесахарное изнурение). действие глюкагона противопо- ложно инсулину. Он повышает содержание глюкозы в крови.

Фило- и онтогенез. у низших позвоночных экзо- и эндокринные части поджелудочной железы развиваются самостоятельно. у рыб панкреатические островки представлены в виде компактных круглых образований, которые можно видеть невооруженным глазом лежащими на поверхности железы. у высших позвоночных обе части объединены. Однако у рептилий и птиц α-клетки обособлены от β-клеток и образуют «темные» островки, тогда как β-клетки со- держатся лишь в «светлых» островках.

В процессе эмбрионального развития панкреатические островки впервые появляются в дорсальном зачатке поджелудочной железы. Их развитие происходит в межацинусных перего- родках, где α- и β-клетки дифференцируются в виде отдельных скоплений. Соотношение экзо- и эндокринных структур в поджелудочной железе, как считают некоторые исследователи, за- висит от степени выраженности мезенхимной ткани. В условиях эксперимента установлено, что при отсутствии мезенхимных клеток, участвующих в образовании поджелудочной железы, экзокринные структуры преобразуются в эндокринные.

Строение панкреатических островков. Форма панкреатических островков или шаровидная, или овальная с неровной поверхностью. Они лишены капсулы, но окружены аргирофильными волокнами. Их количество, размеры и объем весьма разнообразны и подвержены значитель- ным индивидуальным и возрастным изменениям. Количество островков на 1 мм2 составляет 1 – 2. Их больше в хвостовом отростке поджелудочной железы. диаметр островков колеблется в пределах от 40 до 250 мкм.

Процентное соотношение островковой ткани к поджелудочной железе у крупных жвач- ных – 0,6, у теленка – 4,3, у свиньи – 2,0, овцы – 3,9 и лошади – 4,0 (в среднем 1 – 3 % от общей массы органа).

Кровоснабжение каждого панкреатического островка осуществляется одной-двумя арте- риолами, которые образуют сеть синусоидных капилляров. Число артериол, выходящих из островков, колеблется от 12 до 20. Все они разветвляются в экзокринной части железы, что ставит обе части железы в тесную морфофункциональную взаимозависимость.

Иннервация островков происходит за счет периваскулярных нервных сплетений; чувстви- тельная иннервация осуществляется ветвями блуждающего нерва.

Эндокринные структуры половых желез

Половые железы самцов и самок служат органами, в которых наряду с половыми клетка- ми продуцируются и половые гормоны, оказывающие решающее влияние на половую диф- ференциацию, развитие первичных и вторичных половых признаков, половое размножение и половое поведение, а у самок, кроме того, определяют ритмику половых циклов, оплодотворе- ние, плодоношение, влияют на процесс родов и функцию молочных желез.

По химической природе половые гормоны относятся к стероидам, или полипептидам. Стероидные половые гормоны подразделяются на мужские, или адрогены, и женские – эстро- гены и гестагены. Биосинтез половых гормонов регулируется гонадотропными гормонами ги- пофиза по принципу обратной связи. Как мужские, так и женские половые гормоны образу- ются у особей обоих полов, но в различных соотношениях.

В яичниках местом образования эстрогенов служат эпителиоидные клетки внутреннего слоя теки (соединительнотканная оболочка пузырьковидного фолликула), которые проявля-

ют свою гормональную активность под воздействием фолликулина, выделяемого клетками фолликулярного эпителия в полость пузырьковидного фолликула.

Прогестерон, как основной представитель гестагенов, продуцируется лютеиновыми клет- ками желтого тела, развивающегося на месте овулировавшего или лопнувшего фолликула. Желтое тело относится к эндокринным железам временного характера, так как образуется по- сле выхода яйцеклетки из фолликулярной полости. В его образовании участвуют фолликуляр- ные клетки и клетки внутреннего слоя теки. Желтое тело может быть истинным, или желтым, телом беременности, когда происходит оплодотворение, имплантация зародыша и последую- щее развитие плода (сохраняется до конца беременности), и ложным, или периодическим, так как при отсутствии беременности он быстро рассасывается, представляя возможность разви- тию и созреванию новых фолликулов с включенными в них яйцеклетками.

При развитии беременности в яичнике происходит выработка релаксина – гормона, вы- зывающего расслабление связок таза перед родами. у некоторых видов животных во время беременности в качестве эндокринного органа может быть и плацента, которая принимает на себя ряд функций яичника. так, например, она продуцирует прогестерон, который в опре- деленной степени может восполнить, а у некоторых животных (у овец) полностью заменить прогестерон, вырабатываемый в яичнике. Последнее сопровождается регрессией желтых тел беременности. Кроме того, у многих видов животных плацента секретирует также и эстроге- ны. Вырабатывая хорионические гонадотропины, плацента может в определенной степени восполнять недостаточную функцию гипофиза. К сожалению, факторы, регулирующие эндо- кринную функцию плаценты у различных видов животных, изучены еще крайне недостаточ- но. Большой теоретический и практический интерес представляют знания фетоплацентарной системы, в которой при образовании эстрогенов участвуют как плацента, так и плод.

В семенниках тестостерон образуется в эпителиальных клетках (клетки лейдига) интерсти- циальной ткани, заполняющей межтубулярные пространства. Их больше всего в семенниках хряка, жеребца и несколько меньше в семенниках кобеля и жвачных. По своему происхожде- нию эпителиальные клетки интерстициальной ткани относятся к производным мезодермы. В строении их эндоплазматической сети проявляется определенное сходство с лютеиновыми клетками желтого тела и кортикальными клетками надпочечника.

Гормональная функция половых желез осуществляется при тесном взаимоотношении с функцией всех других эндокринных органов и в первую очередь с аденогипофизом и корко- вым веществом надпочечника.

Таблица 4 – Эндокринные железы и их характеристика по строению и гормональной функции (По Техверу Ю.Т., 1972)

|

Название эндокрин- ных желез |

Части железы |

типы эн- докринных клеток |

Гормоны |

реагирую- щие органы |

Биологическое действие гормона |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Эпифиз |

|

Пинеалоциты |

Мелато- |

Гипофиз |

угнетает функцию гипофиза, сдер- |

|

|

|

|

нин, серо- |

|

живает преждевременное половое |

|

|

|

|

тонин |

|

созревание; оказывает ингибирую- |

|

|

|

|

|

|

щее действие на выработку гонадо- |

|

|

|

|

|

|

тропных гормонов |

|

Гипофиз: аденоги- |

дис- тальная |

Соматотропы (α-ацидофилы) |

Сомато- тропный |

Весь орга- низм |

ускоряет рост тела (костей, мышц, органов), синтез белков, обмен |

|

пофиз |

часть |

|

гормон |

|

углеводов; участвует в регуляции |

|

|

|

|

|

|

функции почек и водного обмена; |

|

|

|

|

|

|

увеличивает клеточную проницае- |

|

|

|

|

|

|

мость в отношении аминокислот |

Продолжение табл. 4

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

|

–

–

–

–

–

Про- межу- точная часть

Ней- ральная доля

– |

тиреотропы (β-базофилы) |

тирео- тропный |

Щитовидная железа |

Поддерживает нормальную струк- туру и функцию щитовидной |

|

|

|

гормон |

|

железы; усиливает продукцию |

|

|

|

|

|

|

тироксина |

|

|

|

адренотропы (δ-базофилы) |

адрено- кортико- |

Кора надпо- чечника |

Поддерживает структурную целост- ность коры надпочечника; регули- |

|

|

|

|

тропный |

|

рует образование гликокортикои- |

|

|

|

|

гормон |

|

дов в пучковой зоне |

|

|

|

Фолликулости- |

Фоллику- |

яичник |

Вызывает рост и созревание фолли- |

|

|

|

мулирующие |

лостиму- |

|

кулов яичника |

|

|

|

гонадотропы (γ-базофилы) |

лирующий гормон |

|

|

|

|

|

лютеини- |

лютеини- |

яичник, ин- |

Совместно с фолликулостиму- |

|

|

|

зирующие |

зирующий |

терстициаль- |

лирующим гормоном вызывает |

|

|

|

гонадотропы (γ-базофилы) |

гормон |

ные клетки семенника |

секрецию эстрогенов, созревание фолликулов и овуляцию. у некото- |

|

|

|

|

|

|

рых видов животных способствует |

|

|

|

|

|

|

развитию желтого тела |

|

|

|

лютеотропы |

лютео- |

Желтое тело, |

Стимулирует и поддерживает функ- |

|

|

|

|

тропный |

молочная |

циональную активность желтого |

|

|

|

|

гормон |

железа |

тела, усиливает секрецию про- |

|

|

|

|

|

|

гестерона, способствует секреции |

|

|

|

|

|

|

молочной железы |

|

|

|

Клетки про- |

Интер- |

Меланофоры |

Изменяет окраску кожи путем |

|

|

|

межуточной |

медин |

и различные |

действия на меланофоры (сильно |

|

|

|

части |

(гормон, |

органы |

выражено у амфибий и рептилий); |

|

|

|

|

стимули- |

|

участвует в адаптационных ре- |

|

|

|

|

рующий |

|

акциях организма через систему |

|

|

|

|

меланоци- |

|

ГИПОталаМуС – ГИПОФИЗ – |

|

|

|

|

ты) |

|

КОра НадПОЧЕЧНИКа |

|

|

Нейроги- |

Нейроциты |

Вазопрес- |

Почечные |

регулирует экскрецию воды путем |

|

|

пофиз |

супраопти- |

син, или |

трубочки |

ее усиленного обратного всасыва- |

|

|

|

ческого ядра |

антудиуре- |

|

ния в извитой части дистального |

|

|

|

гипоталамуса |

тический |

|

отдела нефрона (уменьшение диу- |

|

|

|

|

гормон |

|

реза). Прессорный эффект только |

|

|

|

|

|

|

при больших дозах |

|

|

|

Нейроциты |

Окситоцин |

Миоэпите- |

Вызывает молокоотдачу путем |

|

|

|

паравентраль- |

(поступает |

лиальные |

сокращения миоэпителиальных |

|

|

|

ного ядра |

в кровоток |

клетки |

клеток; во время родов и половой |

|

|

|

гипоталамуса |

в нейроги- |

молочной |

охоты вызывает сокращение мы- |

|

|

|

|

пофизе) |

железы; мио- |

шечной оболочки матки |

|

|

|

|

|

метрий |

|

Продолжение табл. 4

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

Щитовид- ная железа |

Корко- вое ве- щество

–

Мозго- вое ве- щество

– |

Главные тироциты |

тироглобулин и его циркули- рующие фор- мы: тироксин, трийодтиро- нин и др. |

Весь орга- низм |

участвует в регуляции роста, со- зревания и функционирования всех клеток организма; увеличивает основной обмен (потребление кис- лорода) |

|

Околощи- товидные железы |

Главные клетки |

Паратгормон |

Скелет, почки |

действует на кальциевый и фос- форный обмен; противодействует резорбции костной ткани |

|

|

тимус (ви- лочковая железа) |

Клетки эпители- ального ретикулума |

Пептидные гормоны (тимозины и тимопротеи- ны) |

Скелет, половые органы |

Главный орган, регулирующий тканевое равновесие в организме. Способствует костеобразовательной функции и предотвращает пре- ждевременное половое созревание; обеспечивает нормальное развитие лимфатической системы; стимули- рует развитие и дифференциацию т- и В-лимфоцитов, образование имунных тел; осуществляет кон- троль за нейромышечной передачей и состоянием углеводного обмена |

|

|

Панкреа- тические островки |

α-клетки |

Глюкагон |

Печень |

Повышает уровень глюкозы в крови, усиливает глюкогенолиз в печени |

|

|

|

β-клетки |

Инсулин |

Подже- лудочная железа |

Снижает содержание глюкозы в крови путем его усиленного депони- рования или утилизации; участвует в белковом и жировом обмене |

|

|

|

|

липокаин |

Печень |

активизирует обмен фосфатидов и окисление жировых кислот в печени |

|

|

Надпочеч- ник |

Клетки пуч- ковой зоны |

Кортикосте- роиды: корти- зол, кортизон, кортикостерон |

|

усиливает гликонеогенез, снижает утилизацию глюкозы. Имеет проти- вовоспалительный и противоаллер- гический эффект |

|

|

|

Клетки гло- мерулярной зоны |

альдостерон |

|

участвует в регуляции обмена элек- тролитов (в первую очередь кальция, натрия и хлора) и воды |

|

|

|

а-клетки |

адреналин (эпинефрин) |

|

Повышает уровень глюкозы путем гликогенолиза |

|

|

|

Н-клетки |

Норадреналин (норэпинеф- рин) |

|

усиливает кардиоваскулярные функ- ции. В большинстве органов вызы- вает сужение кровеносных сосудов, повышая кровяное давление |

Продолжение табл. 4

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

яичник |

Фолли- кулы, желтое тело |

текальные клетки |

Эстрогены: страдиол, эстрон и др. |

|

Вызывает развитие трубчатых жен- ских половых органов, вторичных женских половых признаков и вы- водной системы молочной железы; у самок вызывает половую охоту и циклические изменения в женских половых органах. участвует в каль- циевом обмене у птиц |

|

|

Желтое тело |

лютеаль- ные клетки |

Прогестерон |

Совместно с эстрогенами подготав- ливает матку к приему зиготы, спо- собствует имплантации зародыша и течению беременности. Вызывает развитие маточных и молочных же- лез. тормозит выделение гипофизом гонадостимулирующих гормонов |

|

|

|

|

ткань пла- центы |

релаксин (дис- ульфидный пептид) |

Вызывает расслабление тазового шва и связок таза |

|

|

Семенник |

Интер- стици- альная ткань |

Интерсти- циоциты |

тестостерон |

Стимулирует развитие добавочных половых желез и вторичных поло- вых признаков у самцов. Влияет на поведение и на проявление половых рефлексов у самцов. Стимулирует спермиогенез |

|

|

Плацента |

|

Хориаль- ный эпите- лий |

Хориальный гонадотропин |

Обладает свойствами лютеинизи- рующего и отчасти фолликулостиму- лирующего гормонов аденогипофиза |

|

|

|

|

|

Хориальные эстрогены |

Биологическое сходство с овариаль- ными эстрогенами |

|

|

|

|

|

Хориальный прогестерон |

Биологическое сходство с овариаль- ным прогестероном |

|

|

|

|

|

Хориальный релаксин |

Биологическое сходство с овариаль- ным релаксином |