- •Введение

- •Тема 1. Неоднородность геологических тел

- •Тема 2. Пористость, глинистость, карбонатность

- •2.2. Глинистость порового пространства

- •2.3. Эффективная и динамическая пористость

- •2.4. Карбонатность пород

- •Тема 3. Влагоемкость. Двойной электрический слой

- •3.1. Влагоемкость. Виды воды в горных породах

- •Влагоемкость

- •Виды влагоемкости

- •Подвешенная влагоемкость. Подвешенная влагоемкость - свойство пород удерживать различный объем связанной или капиллярно-подвешенной. Воды на определенный объем сухой породы.

- •Виды воды в горных породах

- •3.2. Двойной электрический слой

- •3.3. Структурные особенности жидкой воды

- •Тема 4. Нефте и газонасыщенность пород

- •Тема 5. Проницаемость

- •5.1. Абсолютная проницаемость

- •Влияние структурных характеристик породы на коэффициент абсолютной проницаемости

- •Зависимость коэффициента абсолютной проницаемости от петрофизических характеристик

- •Проницаемость трещиноватых пород

- •Классификация пород по коэффициенту проницаемости

- •Эффективная и относительная проницаемости

- •Тема 6. Плотность

- •6.1. Плотность газов, жидкостей и минералов

- •Плотность пород

- •6.2. Плотность осадочных пород

- •7. Электромагнитные свойства горных пород

- •Поляризация горных пород Вызванная поляризация

- •Суммарная поляризация и диэлектрическая проницаемость

- •Естественная поляризация

- •7.2. Особые электрические явления в породах и минералах

- •Диэлектрические потери

- •7.3. Электропроводность

- •Зависимость электропроводности пород от внутренних факторов

- •7.4. Магнитные свойства

- •8. Теплофизические свойства горных пород

- •8.1. Законы распространения тепла в горных породах

- •8.2. Тепловой поток

- •Плотность конвективного теплового потока пропорциональна скорости фильтрации жидкости - w, теплоемкости – с, плотности -s, температуре – т.

- •9. Радиоактивность

- •9.1. Строение атома

- •Характеристика элементарных частиц

- •9.2. Радиоактивность

- •9.3. Энергия частиц

- •Энергетическая характеристика излученных частиц

- •9.4. Взаимодействие излучений с веществом

- •9.5. Распределение радиоактивных элементов в земной коре

- •Влияние глинистости на экранирующие свойства

- •10.3. Влияние термодинамических условий

- •10.4. Влияние внешнего давления

- •11. Подземное движение жидкостей и газов

- •11.1. Основной закон фильтрации

- •11.2. Движение жидкости в неоднородных и трещиноватых пластах

- •11.3. Вытеснение нефти водой из пористой среды

- •Нефтенасыщенной пористой среды

- •11.4. Вытеснение нефти из трещиновато-пористого пласта

- •11.5. Фильтрация газированной жидкости

- •11.6. Влияние силы тяжести на подземное движение нефти и газа

- •11.7. Конвективная диффузия. Сорбция

- •11.8. Фильтрация неньютоновских жидкостей

- •Расположения скважин

- •Тема 12. Деформация горных пород

- •12.1. Напряженное состояние горных пород

- •12.2. Взаимодействие горных пород и насыщающих их жидкостей

- •Ствола обсаженной скважины:

- •Литература

- •Содержание

- •Тема 12.Деформация горных пород……………………………………………….…….81

Тема 4. Нефте и газонасыщенность пород

В поровом пространстве нефтегазонасыщенных пород нефть, вода и газ могут присутствовать в различных соотношениях, Это зависит от способности поверхности твердой части породы смачиваться (гидрофильность) или не смачиваться (гидрофобность) водой.

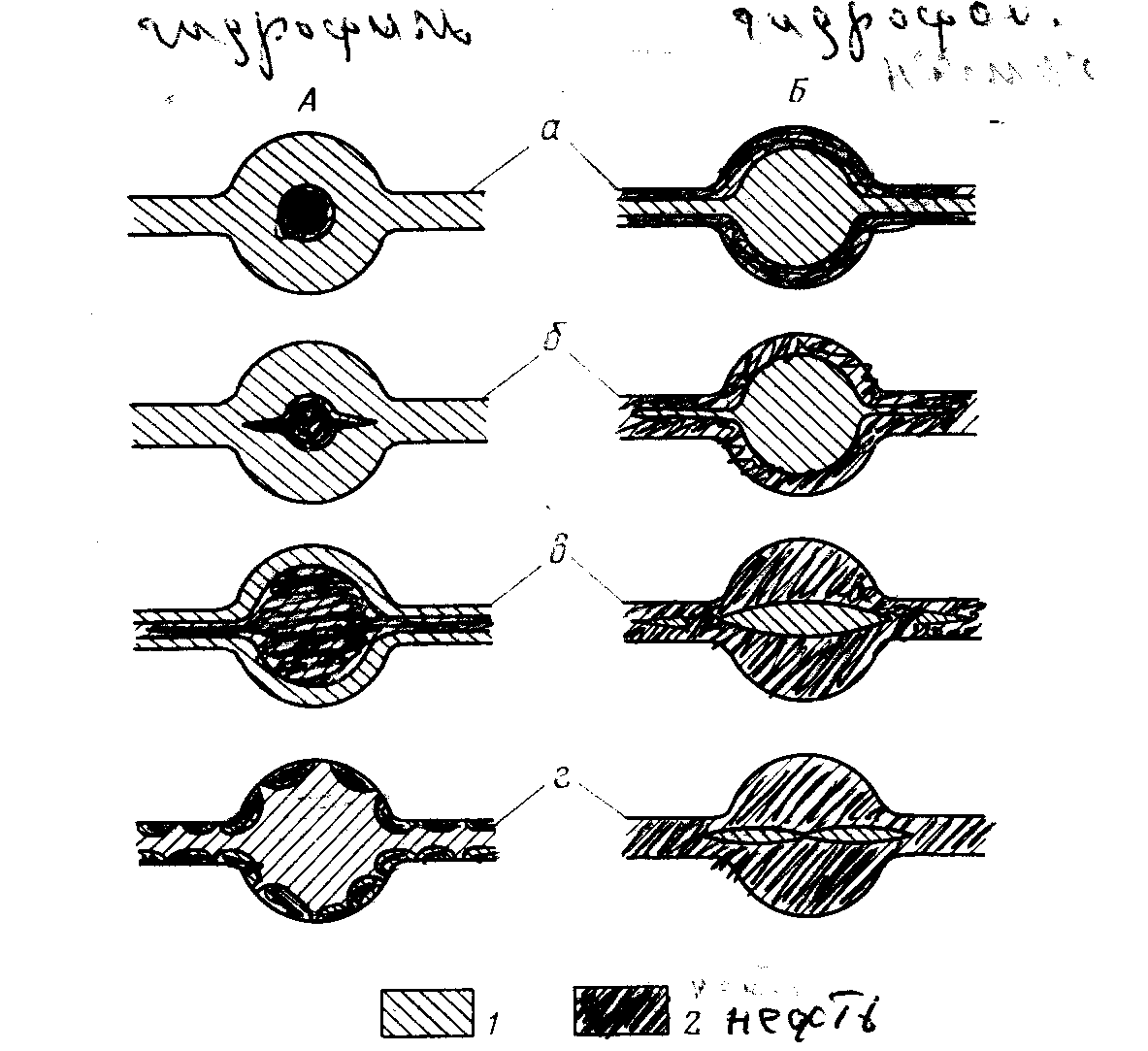

Размещение воды и нефти (или воды и газа) в единичной поре, а, следовательно, и в породе при различном водосодержании можно схематически представить для пород с гидрофильной и гидрофобной поверхностью твердой фазы так, как показано на рисунке 4.1.

Гидрофильная порода. При полном водонасыщении в единичной поре, поверхность которой смачивается водой, последняя занимает весь ее объем. С уменьшением водонасыщения область, занимаемая несмачивающими фазами (нефть, газ), возрастает и при незначительном водонасыщении достигает критической величины. Вода располагается в виде пленки покрывающей поверхность твердой фазы.

Гидрофобная порода. При гидрофобном коллекторе вода сосредоточивается в центральных частях пор в виде жилок, проходящих через центры пор. При уменьшении водонасыщения, прежде всего содержание воды снижается в тонких взаимосвязанных каналах, а затем в более крупных.

В природе распространены преимущественно гидрофильные коллекторы, у которых вода смачивает твердую фазу. Установлено наличие и гидрофобных коллекторов. Например, коллекторы карбона Радаевской площади Куйбышевского Поволжья.

Рис.4.1 . Схема размещения воды и нефти в единичной поре гидрофильных (А) и гидрофобных (Б) коллекторов. 1 – вода; 2 – нефть

Гидрофобность коллекторов обусловливается содержанием в нефти несмачиваемых включений - углистых, смол и серы. На характер распределения в поровом пространстве пород воды, нефти, газа влияют их состав и свойства. Важную роль играют содержащиеся в нефтях органические кислоты, сообщающие нефти поверхностно-активные свойства – способность к смачиванию твердой фазы. Однако вопрос о природе гидрофобности коллекторов пока изучен недостаточно.

В общем случае нефтегазоводонасыщенных пород сумма объемов нефти Vн, газа Vг и воды Vв равна объему порового пространства пород Vпор:

Vн + Vг + Vв = Vпор

и, следовательно, (Vн / Vпор) + (Vг / Vпор) + (Vв / Vпор) = 1

Отношения (Vн / Vпор); (Vг / Vпор); (Vв / Vпор), выраженные в долях единицы или в процентах, обозначаются соответственно kн, kг kв и называются коэффициентами нефте-, газо- и водонасыщения. Ими оценивают степень насыщения порового пространства флюидами.

Нефтеводогазонасыщенным породам отвечают следующие соотношения:

kн = 1 – ( kг + kв ) , kг = 1 – ( kн + kв )

Коэффициент kн , измеренный на образцах, наиболее близок к действительному его значению, если при отборе керна была использована промывочная жидкость на нефтяной основе и в коллекторах имелась только связанная вода.

При бурении на глинистом растворе значительное количество нефти вытесняется фильтратом раствора, поэтому нефтенасыщение кернов занижено и обычно не превышает 20-40%.

Это же насыщение, называемое остаточным и обозначаемое kн о, наблюдается и в промытых фильтратом глинистого раствора зонах проницаемых нефтенасыщенных пластов, непосредственно прилегающих к стенкам скважины.

В природе нефтенасыщение пород достигает 95% и более (гидрофобные коллекторы). Однако встречаются коллекторы с нефтенасыщением 50-60%, отдающие чистую нефть. Они представлены мелкозернистыми и глинистыми разностями кварцевых и полевошпатовых песчано-алевритово-глинистых пород (алевролитами крупно- и мелкозернистыми), связывающими много воды. Значения kн зависят от минерального состава и гидрофильности (гидрофобности) коллекторов. Коэффициент kн возрастает с увеличением среднего радиуса поровых каналов терригенных коллекторов.

Предельно высокие значения kн или kг обычны для верхних частей водоплавающих нефтяных и газовых залежей, значительных по мощности (например, в Западной Сибири). Мощность и предельные значения kн или kг в этой зоне тем больше, чем ниже расположены вмещающие породы; зависят они и от высоты залежи, степени насыщения коллекторов нефтью (газом), их минерального состава, а также от физических свойств пласта и вмещающих пород, степени их однородности. За зоной предельного насыщения по направлению к забою скважин следуют зоны недонасыщения и переходная.

Зоны предельного насыщения и недонасыщения разделяет водонефтяной (ВНК) или водогазовый (ВГК) контакт. В зоне недонасыщения мощностью от долей метра (например, у кварцевых терригенных коллекторов Волго-Урала) до 30-40 м (у полемиктовых полевошпатовых терригенных коллекторов Западной Сибири) коэффициент kн или kг ниже, чем в покрывающей ее зоне предельного насыщения, и уменьшается по экспоненте от значений, близких к тем же в зоне предельного насыщения, до критических (при этом kн.о=30-40%). В этой зоне содержание нефти может иметь промышленное и полупромышленное значение. Критическое водонасыщение — это значение kв при котором во время испытания получают безводную нефть, ниже находится нефть с водой, затем вода.

Переходная зона начинается на различных расстояниях от ВНК (ВГК), и ее мощность и остаточное насыщение углеводородами зависят от условий формирования залежей, состава и физических свойств фаз, капиллярности пластов и ряда других свойств и факторов. Переходная зона отмечается и в законтурных скважинах на большом расстоянии от ВНК (ВГК). Остаточное kн.о устанавливается по образцам, отобранным от коллектора. Остаточное нефте-(газо) насыщение уменьшается с глубиной и тем ниже, чем выше коэффициент открытой пористости и абсолютной проницаемости пласта. Это обусловливает необходимость определения по диаграммам ГИС мощности переходной зоны ниже ВНК (и ВГК). Есть скважины, где ВНК и ВГК ГИС четко разделяют на нефть и воду или газ и воду. Ниже всех этих зон часто находится водоносный горизонт и за ним водоупорный пласт (например глинистый).