- •Введение

- •Тема 1. Неоднородность геологических тел

- •Тема 2. Пористость, глинистость, карбонатность

- •2.2. Глинистость порового пространства

- •2.3. Эффективная и динамическая пористость

- •2.4. Карбонатность пород

- •Тема 3. Влагоемкость. Двойной электрический слой

- •3.1. Влагоемкость. Виды воды в горных породах

- •Влагоемкость

- •Виды влагоемкости

- •Подвешенная влагоемкость. Подвешенная влагоемкость - свойство пород удерживать различный объем связанной или капиллярно-подвешенной. Воды на определенный объем сухой породы.

- •Виды воды в горных породах

- •3.2. Двойной электрический слой

- •3.3. Структурные особенности жидкой воды

- •Тема 4. Нефте и газонасыщенность пород

- •Тема 5. Проницаемость

- •5.1. Абсолютная проницаемость

- •Влияние структурных характеристик породы на коэффициент абсолютной проницаемости

- •Зависимость коэффициента абсолютной проницаемости от петрофизических характеристик

- •Проницаемость трещиноватых пород

- •Классификация пород по коэффициенту проницаемости

- •Эффективная и относительная проницаемости

- •Тема 6. Плотность

- •6.1. Плотность газов, жидкостей и минералов

- •Плотность пород

- •6.2. Плотность осадочных пород

- •7. Электромагнитные свойства горных пород

- •Поляризация горных пород Вызванная поляризация

- •Суммарная поляризация и диэлектрическая проницаемость

- •Естественная поляризация

- •7.2. Особые электрические явления в породах и минералах

- •Диэлектрические потери

- •7.3. Электропроводность

- •Зависимость электропроводности пород от внутренних факторов

- •7.4. Магнитные свойства

- •8. Теплофизические свойства горных пород

- •8.1. Законы распространения тепла в горных породах

- •8.2. Тепловой поток

- •Плотность конвективного теплового потока пропорциональна скорости фильтрации жидкости - w, теплоемкости – с, плотности -s, температуре – т.

- •9. Радиоактивность

- •9.1. Строение атома

- •Характеристика элементарных частиц

- •9.2. Радиоактивность

- •9.3. Энергия частиц

- •Энергетическая характеристика излученных частиц

- •9.4. Взаимодействие излучений с веществом

- •9.5. Распределение радиоактивных элементов в земной коре

- •Влияние глинистости на экранирующие свойства

- •10.3. Влияние термодинамических условий

- •10.4. Влияние внешнего давления

- •11. Подземное движение жидкостей и газов

- •11.1. Основной закон фильтрации

- •11.2. Движение жидкости в неоднородных и трещиноватых пластах

- •11.3. Вытеснение нефти водой из пористой среды

- •Нефтенасыщенной пористой среды

- •11.4. Вытеснение нефти из трещиновато-пористого пласта

- •11.5. Фильтрация газированной жидкости

- •11.6. Влияние силы тяжести на подземное движение нефти и газа

- •11.7. Конвективная диффузия. Сорбция

- •11.8. Фильтрация неньютоновских жидкостей

- •Расположения скважин

- •Тема 12. Деформация горных пород

- •12.1. Напряженное состояние горных пород

- •12.2. Взаимодействие горных пород и насыщающих их жидкостей

- •Ствола обсаженной скважины:

- •Литература

- •Содержание

- •Тема 12.Деформация горных пород……………………………………………….…….81

7.3. Электропроводность

Электропроводность горных пород может осуществляться с переносом вещества (ионная и ионно-электронная проводимость) и без переноса вещества (электронная и дырочная проводимость).

По величине электропроводности все вещества делятся на проводники, полупроводники и диэлектрики (рис.7.1).

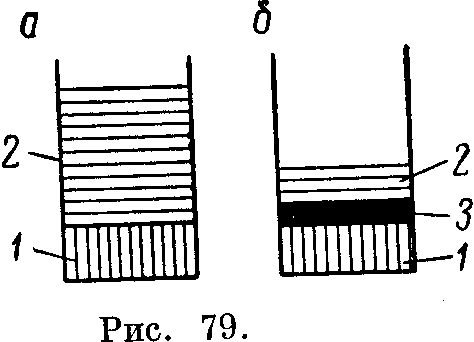

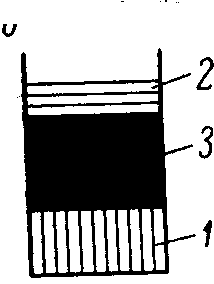

Рис. 7.1. Энергетические схемы:

а – проводника; б – полупроводника; в – диэлектрика;

1 – валентная зона; 2 – зона проводимости; 3 – запрещенная зона

Свободным носителем тока может стать лишь электрон, находящийся в зоне проводимости. Для того чтобы электрон мог попасть в зону проводимости, необходимо некоторое энергетическое воздействие на него. Величина этого воздействия зависит от ширины так называемой запрещенной зоны, отделяющей валентную зону обращения электронов от зоны проводимости.

В случае проводника запрещенная зона отсутствует. Электроны легко переходят в зону проводимости и становятся способными переносить заряды. В случае полупроводника запрещенная зона имеет определенную ширину. Она выражается количеством энергии, которую необходимо затратить электрону для того, чтобы перейти в зону проводимости. В диэлектриках запрещенная зона имеет ширину превышающую работу вырывания иона из узла кристаллической решетки. Поэтому проводимость металлов и полупроводников – электронная, проводимость диэлектриков – ионная.

Примеси атомов в металле всегда снижают его электропроводность. Это явление объясняется искажением кристаллической решетки основного металла и рассеянием электронных волн.

Любые примеси в диэлектриках увеличивают их электропроводность, так как искажения кристаллической решетки облегчают вырывание из нее ионов.

В полупроводниках, содержащих примеси, электропроводность увеличивается. Растет концентрация электронов – носителей тока.

Повышение температуры уменьшает электропроводиость проводников, так как возросшие тепловые колебания ионов решетки тормозят движение электронов. В диэлектриках с повышением температуры подвижность ионов увеличивается, растет их кинетическая энергия и облегчается их вырывание из решетки. Поэтому электропроводность диэлектриков возрастает. В полупроводниках повышение температуры ведет к увеличению концентрации электронов и соответственно росту электропроводности.

Почти все минералы и горные породы относятся к классу полупроводников с различной электропроводностью.

Зависимость электропроводности пород от внутренних факторов

Главнейшие породообразующие минералы (слюда, галит, сильвин, кальцит, полевые шпаты, кварц) обладают низкой проводимостью (р = 1012 -1020 ом.м).Фактически почти вся электропроводность этих минералов обусловлена примесными ионами и наличием лишь небольшого числа свободных электронов.

Удельное сопротивление плотных малопористых пород зависит от сопротивления слагающих минералов, их объемного содержания и взаимного расположения. Так, при прочих равных условиях сопротивление породы находится в обратной зависимости от количества хорошо проводящих минералов.

Если в породе имеются рудные минералы, расположенные в виде прожилков, соединяющихся между собой проводящих зерен и их обособлений, то даже незначительное количество этих минералов резко повышает величину электропроводности пород.

Электропроводность вдоль слоистости всегда больше, чем поперек. Причем коэффициент анизотропии наибольший тогда, когда толщина прослоек одинакова и разница в электропроводностях слагающих породу слоев наибольшая.

Цементация пород значительно повышает их электрическое сопротивление, так как обычно цементирующими веществами являются плохопроводящие минералы — кварц, гипс, кальцит и др.

Выветривание пород и пористость, если они не сопровождаются увлажнением, также увеличивают их сопротивление. Электропроводность рыхлых пород в сухом состоянии определяется в основном проводимостью контактов между зернами. Форма пор и трещин, их ориентировка в пространстве также являются одним из факторов, влияющих на сопротивление породы.

Зависимость электропроводности от внешних факторов

Изменение электропроводности пород с насыщением их водой зависит в первую очередь от их пористости и достигает нескольких порядков. Характерно, что у хорошо проводящих в сухом состоянии пород даже при большой пористости проводимость с насыщением изменяется в незначительных пределах, в то время как у плохо проводящих – очень сильно. Здесь сказывается отличие в проводимостях воды и минерального скелета.

Сопротивление пластовой воды зависит от её минерализации и состава растворенных в ней солей. Так, пески, насыщенные пресной водой, имеют удельное сопротивление 10-30 Ом.м и более, а пески, насыщенные минерализованной водой, снижают удельное сопротивление до 1-0,1 Ом.м. Так как обычно минеральный скелет пористой породы обладает значительным сопротивлением, то удельное сопротивление увлажненной породы является в основном функцией электропроводности воды, заполняющей поры.

Основное повышение электропроводности пород с насыщением происходит при первых процентах увлажнения. Дальнейшее увлажнение повышает электропроводность породы не так значительно. При увлажнении абсолютно сухого песчаника на доли процента (0,3-0,5%) его удельное сопротивление уменьшается на несколько порядков. В электропроводности породы основную роль играют токопроводящие каналы, появляющиеся в результате увлажнения открытых пор.

Так как нефть обладает значительно большим удельным сопротивлением, чем вода, то нефтенасыщение породы приводит к повышению величины сопротивления.

С увеличением температуры происходит уменьшение сопротивления пород, причем для чистых минералов и плотных сухих пород соблюдается экспоненциальная зависимость.

При повышении температуры породы до 600°С проводимость пород возрастает в широких пределах – в 20*109 раз.

Наибольшее повышение электропроводности с температурой наблюдается для пород с малой исходной электропроводностью, а наименьшее – у рудных пород.

Влияние отрицательных температур на удельное сопротивление пород проявляется сразу же после перехода в область температур ниже нуля и особенно резко в рыхлых и трещиноватых породах. Так, при изменении температуры влажного песка от +0,5 до -0,5 °С его сопротивление увеличивается в десятки раз. Это связано с тем, что удельное сопротивление льда в три раза превышает сопротивление чистой воды.

Влияние давления на электрическое сопротивление горных пород неодинаково и зависит от наличия различных фаз в породе и их состояния. Обычно под нагрузкой наблюдается повышение проводимости породы, хотя довольно часто возможны и иные явления.

Удельное сопротивление некоторых глин при повышении давления до 1000 ат возрастает, так как происходит выжимание влаги из пород и уменьшение сечения поровых каналов, заполненных водой.

Естественные электрические поля в породах. Измерениями установлено, что в массивах горных пород существуют естественные электрические токи. По природе образования различают токи теллурические и локальные. Теллурические токи обусловлены вариациями и возмущениями магнитного поля Земли. Эти токи занимают огромные пространства литосферы. Локальные электрические поля возникают в результате окислительно-восстановительных, диффузионно-адсорбционных и фильтрационных явлений в горных породах.

Причиной локальных полей могут быть также термоэлектрические и биологические явления, а также взаимное трение отдельных массивов пород в процессах горообразования, сдвижений и т. д.

Окислительно-восстановительные процессы появляются в опреденных гидрохимических условиях на контакте между породами, обладающими электронной и ионной проводимостями.

Так как электронной проводимостью обладают сульфидные руды, антрациты, графит, то окислительно-восстановительные явления сопутствуют месторождениям именно этих полезных ископаемых. Диффузионно-адсорбционные процессы связаны с явлением образования диффузионных потенциалов. Между растворами различной концентрации создается разность потенциалов, причем ее величина тем больше, чем больше отношение концентраций соприкасающихся растворов и чем больше различие в подвижности анионов и катионов. Диффузионно-адсорбционный ток обычно появляется на контактах между увлажненными слоями песка и глин.

Фильтрационные поля связаны с выносом электрических зарядов, возникающих на границе твердой и жидкой фаз, при движении жидкости в породах. Они сопровождают все подземные потоки воды.

Локальные электрические поля, таким образом, существуют на ограниченных площадях и обычно приурочены к месторождениям сульфидных, кобальтовых, никелевых руд, антрацитов, графита, торфяников, углистых и графитизированных сланцев.