- •Глава 1. Современное тепличное растениеводство

- •Глава 2. Современные теплицы

- •Глава 3. Методы регулирования микроклимата в современных теплицах

- •Глава 4. Грунтовая культура

- •Глава 5. Гидропонный метод выращивания растений

- •5.1 Методы гидропоники ........................................................................................ .94

- •Глава 7. Питание растений при малообъемной технологии

- •Глава 8. Технология выращивания огурца в защищенном грунте

- •Глава 9. Технология выращивания томата в закрытом грунте

- •Глава 10. Технология выращивания перца, баклажана, зеленных культур в защищенном грунте

- •Глава 11. Система зашиты растений от болезней и вредителей в теплицах

- •Глава 12. Технология выращивания цветочных культур в защищенном грунте

- •Глава 13. Современные системы орошения в растениеводстве открытого грунта

- •Глава 14. Передовой опыт выращивания овощных культур у ведущих предприятиях Украины

- •Глава 15. Ошт работы зарубежных фирм в хозяйствах Украины

- •Глава 1 «современное тепличное растениеводство»

- •1.2 Биологические особенности овощных культур

- •1.2.1 Овощеводство - отрасль растениеводства по выращиванию овощных растений

- •1.2.2 Ботаническая классификация

- •1.2.3 Особенности различных овощных культур

- •1.2.4 Периоды выращивания

- •1.2.5 Рост и развитие овощных растений

- •1.3. Способы выращивания

- •1.4 Пищевая и целебная ценность овощей, выращиваемых в закрытом грунте

- •1.4.1 Зеленные культуры

- •Глава 2 «современные теплицы"

- •2.1 Классификация теплиц

- •2.2 Типовые проекты теплиц

- •2.3 Строительство и реконструкция теплиц

- •2.4 Теплицы для специализированных хозяйств

- •2.5 Теплицы для овощеводов-любителей 000 "агрисовгаз"

- •2.6 Теплицы для небольших фермерских хозяйств производства 000 "агрисовгаз"

- •2.7 Посевной и посадочный материал овощных культур

- •Условная группировка сортов овощных растений по продолжительности вегетационного периода

- •2.8 Основные культурообороты для тепличных сооружений

- •Минимальный приход фар, необходимый для выращивания огурца и томата, кДж/см2 (по с. Ф. Ващенко)

- •Культурообороты, сроки посадки и уборки, выход продукции в теплицах круглогодового использования для различных световых зон (онтп-сх. 10-85)

- •Культурообороты, сроки посева, посадки и уборки, выход продукции при выращивании зеленных культур

- •Приблизительные сроки высева семян и посадки рассады в открытый грунт по зонам

- •Глава 3____________ методы регулирования микроклимата в теплицах

- •3.1 Понятие о комплексе внешних условий

- •3.2 Роль микроклимата в формировании урожая

- •Зависимость интенсивности фотосинтеза от температуры воздуха и уровня освещенности

- •3.3 Световой режим

- •Приток суммарного интегрального оптического излучения (сион) на открытую горизонтальную поверхность и фар теплицы в декабре и январе, мДж/м2 в месяц (октп-сх 10-85)

- •Агротехническая группировка овощных культур по требовательности к свету с учетом способов выращивания в защищенном грунте (по в. А. Брызгалову)

- •3.4 Электродосвечивание

- •Режим досвечивания рассады по фазам роста и развития растений

- •3.5 Тепловой режим

- •3.6 Режим влажности субстрата и воздуха

- •3.7 Воздушно-газовый режим

- •Предельно допустимая концентрация вредных газов в атмосфере теплиц для человека и растений, мг/м3

- •Глава 4 «грунтовая культура»

- •4.1 Требования к тепличным грунтам

- •4.2 Классификация тепличных грунтов

- •4.3 Свойства тепличных грунтов

- •4.4 Режим питания овощных культур при выращивании на различных грунтах

- •4.5 Известкование почвы, приготовление компостов, внесение удобрений

- •4.6 Грунты для рассады

- •Глава 5 «гидропонный метод выращивания растений»

- •5.1 Методы гидропоники (по тараканову г. И., 1982)

- •5.1.1 Агрегатопоника

- •5.1.2 Водная культура

- •5.1.3 Хемопоника

- •5.1.4 Ионитопоника

- •5.1.5 Аэропоника

- •5.2 Способы подачи питательного раствора при гравийной культуре

- •5.3 Субстраты для выращивания растений методом гравийной культуры.

- •5.5 Концентрация питательного раствора

- •5.6 Кислотность питательного раствора

- •5.7 Питательные растворы для рассады при гравийной культуре

- •5.8 Питательные растворы для огурца на щебне

- •5.9 Питательные растворы для томата на щебне

- •5.10 Контроль за составом питательного раствора на щебне

- •Глава 6 «субстраты для выращивания растений по малообъемной технологии

- •6.1 Верховой торф

- •6.2 Минеральная вата

- •6.3 Перлит

- •6.4 Цеолит

- •6.5 Новый тепличный субстрат — кокос

- •6.6 Основная заправка торфяного и торфоперлитового субстратов

- •Глава 7 «питание растений при малообъемной технологии»

- •7.1 Роль и значение элементов питания

- •7.2 Оптимизация условий питания

- •7.3 Требования к качеству воды для капельного полива, методика корректировки питательного раствора в зависимости от состава воды

- •7.4 Питательные растворы

- •7.5 Некорневое питание

- •7.6 Контроль питания растений

- •7.7 Определение обеспеченности питательными элементами растения по внешнему виду

- •Ткань не некротическая

- •8.1. Особенности технологии.

- •8.1 Типы цветков.

- •8.1.1 Гибриды огурца для выращивания в зимне-весенней культуре

- •8.1.2 Принципы подбора гибридов огурца

- •8.2 Грунтовая культура огурца в теплицах

- •8.3 Схемы формирования растений

- •8.3.1 Опыление пчелами.

- •8.3.2 Питание и полив растений огурца

- •8.3.3 Сбор урожая

- •8.4 Технологии выращивания партенокарпического огурца в летне-осеннем обороте

- •8.5 Выращивание огурца малообъемным

- •8.6 Особенности технологии

- •8.6.1 Формировка растения

- •8.6.2 Температура

- •8.6.3 Управление генеративным/вегетативным/

- •8.6.4 Полив

- •8.6.5 Электропроводность и рН раствора

- •8.6.6 Корневая система

- •8.6.7 Контроль питания

- •8.6.8 Уровни кремния (Si)

- •8.7 Особенности технологии тепличных

- •Глава 9 «технология выращивания томата»

- •9.1 Гибриды томата для защищенного грунта

- •9.1.1. Гибриды супердетерминантного типа роста

- •9.1.2 Гибриды детерминантного типа роста

- •9.1.3 Гибриды полудетерминантного типа роста

- •9.1.4 Гибриды индетерминантного типа роста

- •9.1.5 Кистевые гибриды

- •9.1.6 Гибриды томата украинской и зарубежной селекции

- •9.2 Управление питанием растений томат* при выращивании на торфо-перлитном малообъемном субстрате.

- •9.2.1 Схема питания растений томата в период выращивания

- •9.2.2 Качество воды для полива растений

- •9.3 Выращивание рассады томата

- •9.4 Культура томатов на малообъемных

- •9.5 Культура томатов на малообъемных минераловатных субстратах

- •9.5.1 Планирование круглогодичного выращивания томатов

- •9.5.2 Выращивание рассады

- •9.5.2.1 Полив и подкормка в период выращивания рассады

- •9.5.2.2. Рост первой кисти

- •9.5.3. Посадка на постоянное место

- •9.5.3.1 Листовая масса

- •9.5.3.2 Осенний период выращивания

- •9.5.3.3 Финальная фаза и продуктивность

- •9.5.4 Климат теплиц

- •9.5.5 Уход за растениями

- •9.5.5.1 Удаление пасынков и обкручивание стебля шпагатом

- •9.5.5.4 Регулирование генеративным

- •9.5.5.5 Высота шпалеры при продленном обороте

- •9.5.5.6 Особенности полива на минеральной вате

- •1. Ночной период.

- •2. Утренний период.

- •3. Дневное время.

- •4. Вечерний период.

- •9.5.5.7 Регистрация полива

- •Журнал контроля параметров выращивания

- •9.5.5.8 Полив в зависимости от освещенности

- •9.5.5.9 Настройка световых приборов

- •Установка общей световой суммы на компьютере для полива требует внимательного подхода. |

- •9.5.5.10 Регулирование поливов и дренажа

- •9.5.5.11 Питательные растворы и основныепоказатели ионов в корневой зоне

- •9. 6. Особенности технологии

- •9.7. Культура томата на цеолитовом

- •9.8. Использование шмелей для опыления томата

- •Глава 10 «технология выращивания перца.

- •10.1 Технология выращивания перца

- •10.1.1. Гибриды и сорта перца сладкого

- •10.1.2 Выращивание рассады

- •10.1.3 Удобрение перца

- •10.1.4 Выращивание растений перца

- •10.2 Технология выращивания баклажана

- •10.2.1 Гибриды и сорта баклажана

- •10.2.2 Выращивание рассады

- •10.2.3 Удобрение баклажана

- •10.2.4 Посадка рассады в теплицы

- •10.2.5 Периоды выращивания

- •10.2.6 Формировка растений и развитие плодов

- •10.2.7 Особенности культивирования баклажана

- •10.2.8 Сбор плодов

- •10.3 Конвейерное выращивание зеленных культур в зимних теплицах способом малообъемной гидропоники

- •10.3.1 Технология конвейерного выращивания салата способом малообъемной культуры в кассетах

- •10.3.2 Технология выращивания зеленных культур методом проточной гидропоники

- •10.3.3 Особенности выращивания

- •Глава 11 «система защиты растений от болезней и вредителей в теплицах

- •11.1 Карантинные, профилактичес и агротехнические методы защиты

- •11.2 Химический метод защиты растений

- •11.3 Иммунологический метод

- •11.4 Интегрированные системы защиты

- •11.5 Биологический метод

- •11.5.1 Биологические методы борьбы

- •11.5.2 Использование желтых клеевых

- •11.6 Болезни огурца и томата

- •11.6.1 Вирусные болезни огурца

- •11.6.2 Грибные болезни огурца

- •11.6.3 Вирусные заболевания томата

- •Заболевания томатов, распространяемые белокрылкамн

- •11.6.4. Бактериальные заболевания томатов

- •11.6.5 Физиологические болезни томата

- •11.7 Вредители огурца и томата

- •11.7.1. Видовой состав тлей, поражающих

- •11.8 Вредители и болезни перца

- •11.9 Вредители и болезни баклажана

- •Физиологические заболевания

- •11.10 Вредители и болезни салата

- •Вредители.

- •11.11 Техника безопасности при работе

- •Глава 12. «технологии выращивания цветочных культур в защищенном грунте»

- •12.1 Розы выгоночные

- •12.1.1 Виды посадочного материала

- •12.1.2 Теплицы для культуры роз

- •12.1.2.1 Искусственное освещение

- •12.1.2.2 Обогрев теплицы

- •12.1.2.3 Система капельного полива

- •12.1.3 Культура роз на малообъемных

- •12.1.4 Физиологические требования

- •12.1.5 Особенности роста надземной части растений

- •12.1.6 Формирование побегов после посадки растений

- •12.1.7 Физиологические особенности

- •12.1.8 Усвоение питательных веществ

- •12.1.9 Физиологические расстройства

- •12.1.10 Удобрение роз в процессе выращивания

- •12.1.11 Болезни роз

- •12.1.12 Вредители роз

- •12.2 Гвоздика ремонтантная 1

- •12.2.1 Факторы среды выращивания

- •12.2.2 Грунты и субстраты

- •12.2.3 Удобрение

- •12.2.4 Схема посадки

- •12.2.5 Пасынкование цветущих побегов

- •12.2.6 Схема выращивания

- •12.2.7 Сроки фотопериодических подсветок

- •12.2.8 Другие агроприемы, используемые

- •12.2.9 Срез цветов

- •12.2.10 Защита растений гвоздики

- •12.2.10.1 Болезни гвоздики

- •12.2.10.2 Вредители гвоздики

- •12.3 Технология выращивания хризантем

- •12.3.1 Факторы среды выращивания

- •12.3.2 Техника светокультуры хризантем

- •12.3.3 Сорта хризантем

- •12.3.4 Выращивание посадочного материала

- •12.3.5 Выращивание хризантем

- •12.3.6 Защита хризантем от вредителей и болезней Вирусные болезни.

- •Глава 13__________

- •13.1 Применение капельного полива с фертигацией

- •13.1.1 Почему необходима фертигация?

- •13.2 Современные системы

- •13.3 Методы фертигации

- •13.4 Особенности удобрения

- •13.5 Доступность элементов питания

- •13.6 Овощные культуры

- •13.7 Плодовые культуры

- •13.8 Виноград

- •13.9 Ягодные культуры

- •13.10 Распределение удобрений

- •13.10.1 Агрохимический анализ почвы

- •12.10.2 Программирование фертигации

- •13.10.3 Поливная норма

- •13.10.4 Определение наименьшей влагоемкости почвы

- •Методы определения поливной нормы

- •13.10.5 Расчет поливной нормы

- •13.11 Вода для орошения

- •13.12 Эксплуатация капельных

- •13.12.1 Показатель рН раствора удобрений

- •13.12.2 Особенности ирригации культур

- •13.13 Удобрения. Химические аспекты

- •13.14 Регулирование работы

- •13.15 Примеры расчета фертигации

- •Учет факторов плодородия на винограде

- •Глава 14 «передовой опыт выращивания

- •14.1 Оао "киевская овощная фабрика"

- •Долгосрочные стратегические цели предприятия "коф-Гроу"

- •14.2 Сооо "крымтеплица"

- •14.2.1 Особенности технологии производства

- •14.2.2 Особенности малообъемной

- •Посадка

- •Формирование дополнительного стебля

- •Период плодоношения — март-апрель

- •Период сентябрь-октябрь

- •Конец культурооборота

- •14.3 Открытое акционерное общество

- •14.3.1 Энергосбережение-стратегический фактор развития

- •14.3.2 Опыт получения высоких урожаев овощных культур в новых теплицах оао

- •Особенности технологии выращивания томата в современных теплима

- •Высадка растений ва постоянное место

- •Организация труда в теплице

- •Формировка растений

- •14.4 Гп нип агрокомбинат "пуща-водица"

- •14.4.1 Современное производство овощей в агрокомбинате

- •14.4.2 Технология производства арбуза и дыни в стеклянных и пленочных теплицах Арбузы

- •14.4.3 Технология выращивания шампиньона

- •14.5. Частно-орендное сельскохозяйственное предприятие (чосп) "уманский тепличный комбинат"

- •14.5.1. Привитые томаты

- •14.5.2. Кистевые томаты

- •Глава 15 «опыт работы зарубежных фирм

- •15.1 Голландская фирма ат8

- •15.2 А.L.K. Ltd - международные

- •Инженерный сектор

- •Агрономический сектор

- •15.3 Голландская фирма ревахо

- •15.4 Компания "нетафим"

- •Защищенный грунт

4.3 Свойства тепличных грунтов

Грунты для длительного использования можно получить смешиванием органических материалов, которые обладают большой водо- и воздухоемкостью, с минеральными компонентами, имеющими большое сопротивление к разложению.

Оптимальный для теплиц — насыпной органно-минеральный грунт, имеющий следующие показатели.

Содержание органического вещества, % 20-30

Мощность слоя, см 25-35

Объемная масса, г/см1 0,4-0,6

Общая порозность, % объема 70-80

Влагоемкость, % объема 40-55

Воздухоемкость, % объема 20-30

Классификация тепличных грунтов по количественным признакам приведена ниже.

1. Мощность слоя, см:

* маломощные — до 15

* среднемощные — 15-25

* нормальные — 25-35

* повышенной мощности — 35-45

* высокой мощности — 45-55

* мощные — более — 55

2. Объемная масса, г/см':

* очень рыхлые — менее 0,2

* рыхлые — 0,2-0,4

* нормальные — 0,4-0,6

* слабоплотные — 0,6-0,8

* среднеплотные — 0,8-1,0

*плотные -1,0 – 1,2

*очень плотные –более 1,2

3. Содержание органического вещества,%

*низкое – до 10

*умеренное – 10 – 20

*нормальное - 20 -30

*повышенное – 30 - 40

* высокое - 40-60

* очень высокое — более 60

4. Реакция среды, рН:

* сильнокислая — менее 5,5

* кислая — 5,5-6,0

* слабокислая — 6,1-6,2

* близко к нейтральной — 6,6-6,8

" слабощелочная — 7,1-7,2

* щелочная — более 7,2

5 Уровень обеспеченности элементами питания (отдельно по N. Р, К,Ме) в мг/л грунта приведен в таблице 4.5.

6. Общее содержание солей, мСм/см:

* низкое — менее 0,5

* умеренное — 0,5-1,0

* нормальное — 1,0-2,0

* повышенное — 2,0-3,0

* высокое — более 3,0

". Водный режим (влажность в ППВ, % объема) :

* очень сухой — менее 20

* сухой - 20-30

* средневлажный — 30-40

* нормальный — 40-50

* повышенной влажности — 50-60

* влажный — 60-70

* сырой — более 70

8. Степень аэрации (газообразная фаза), % объема:

* неудовлетворительная — менее 10

* удовлетворительная — 10-20

* хорошая — 20-30

* повышенная — 30-40

* высокая — более 40

Свойства органоминеральных грунтов в значительной степени определяются содержанием в них органического вещества и механическим составом минерального компонента (табл.4.5). Для длительного использования можно рекомендовать смеси торфа (60—80% по объему), суглинка (20—40%),песка (20—40%) или суглинка (10—30%) с добавкой 10—30% песка.

Таблица 4.5 |

||||||||

Характеристика органо-минеральных грунтов разного состава |

|

|

||||||

Состав |

Содержание |

Объемная |

Удельная |

Общая |

Соотношение |

|||

грунта, |

органического |

масса, |

масса, |

порозность |

фаз |

|||

% объема |

вещества, % |

г/см3 |

г/см3 |

% |

*тф : жф : гф |

|||

Торф + |

|

|

|

|

|

|||

суглинок |

|

|

|

|

|

|||

100(торф) |

91 |

0,18 |

1,51 |

88 |

12 : |

63 |

: 25 |

|

90 + 10 |

55 |

0,26 |

1.85 |

86 |

14 : |

52 |

: 34 |

|

80+20 |

40 |

0,34 |

2,10 |

84 |

16 : |

52 |

32 |

|

70 + 30 |

31 |

0,45 |

2,17 |

80 |

20 : |

56 |

24 |

|

60+40 |

21 |

0,58 |

2,26 |

74 |

26 |

51 |

23 |

|

50 + 50 |

16 |

0,66 |

2,41 |

73 |

27 |

50 |

23 |

|

40 + 60 |

12 |

0,75 |

2,47 |

70 |

30 |

44 |

26 |

|

Торф + |

|

|

|

|

|

|||

песок |

|

|

|

|

|

|||

90 + 10 |

42 |

0,35 |

2,08 |

83 |

17 |

56 |

27 |

|

80+20 |

21 |

0,50 |

2,24 |

78 |

22 |

50 |

28 |

|

70 + 30 |

16 |

0,62 |

2,41 |

74 |

26 |

52 |

22 |

|

Торф + |

|

|

|

|

|

|||

суглинок |

|

|

|

|

|

|||

+ песок |

|

|

|

|

|

|||

80+10+10 |

26 |

0,45 |

2,01 |

78 |

2 : 56 : 22 |

|||

70+20+10 |

18 |

0,54 |

2,16 |

75 |

25 |

50 |

25 |

|

60+30+10 |

15 |

0,68 |

2,34 |

71 |

29 |

49 |

22 |

|

50+40+10 |

11 |

0,74 |

2,36 |

69 |

31 |

44 |

25 |

|

*тф — твердая фаза, жф — жидкая фаза, гф — газообразная фаза. |

||||||||

Кроме классификации по условиям образования и составу, грунты разделяют по длительности использования и способу дренирования.

По длительности использования грунты бывают ежегодно сменяемые, свежие (2—4 года), зрелые (4—8 лет), длительного использования (8—12 лет) и бессменные.

По способу дренажа грунты бывают без дренажа, с естественным и техническим дренажем.

Чтобы избежать субъективности в оценке грунтов, установлены основные показатели, характеризующие физические, воздушные и водные свойства грунтов: плотность * (прежнее название — объемный вес, плотность грунта — отношение массы твердой фазы почвы к ее объему; измеряется в г/см3), плотность твердой фазы (прежнее название — удельный вес), порозность (пористость, обскважность), воздухоемкость, наименьшая влагоемкость — НВ (близкое к прежнему названию — предельная полевая влагоемкость — ППВ

В зависимости от состава грунтов их плотность колеблется в пределах от 0,2 до 1,2 г/см3; оптимальные условия складываются при плотности грунта 0,4-0,6 г /см3. На излишне рыхлых грунтах происходит сброс воды, что требует частых поливов; при плотных грунтах часто наблюдаются недостаток воздуха и плохое развитие корневой системы.

С плотностью тесно связаны порозность и водные свойства тепличных -эунтов. Важно не только общее количество пор, но и их размер, так как крупные поры заполняет почвенный воздух, а мелкие — вода. Порозность зависит как от состава грунта, так и от качества его обработки. Наиболее благоприятная порозность в тепличном грунте создается при обработке роторным копателем. При этом образуется примерно поровну крупных, средних и мелких комков, что обеспечивает благоприятное соотношение жидкой и газообразной фаз.

Плотность и порозность сами по себе не рассматриваются как факторы роста растений, но они определяют обеспеченность их водой и кислородом.

От содержания в грунтах органического вещества зависят многие их свойства — влагоемкость, воздухопроницаемость, содержание питательных веществ, поглотительная способность, структура.

Но увеличение содержания органического вещества в грунтах положительно только до определенного уровня, при превышении которого качество грунтов ухудшается. Чрезмерно высокая поглотительная способность ведет к перерасходу удобрений, создает опасность избытка питательных веществ (фосфора, калия, Т^Н,,), неустойчивого азотного режима. В культивационных сооружениях, где основной культурой является огурец, оптимальное содержание органического вещества в грунте, должно составлять 20—30%, а при культуре томата — 10—20%.

При длительном использовании тепличные грунты уплотняются, снижается их влагоемкость и воздухопроницаемость. Ежегодная убыль органического вещества достигнет 15—17% общего содержания, или около 60 т/га. Для поддержания свойств грунта обычно применяют рыхлящие и структурообразующие материалы. Хорошие результаты дает использование в качестве рыхлящего материала древесных опилок, что существенно улучшает водно-физические свойства грунта, увеличивает их биологическую активность и способствует выделению СО; из почвы. Крупные древесные отходы и кора более всего соответствуют этим требованиям. Наиболее целесообразно сочетать рыхлящие материалы в качестве составной части компоста с навозом и небольшим количеством торфа.

Навоз — наиболее важное органическое удобрение. Ценность и действие его на урожай зависят от форм содержания элементов питания. Большая часть азота в навозе содержится в белковых соединениях и 15—25% в виде аммиака. Только четвертая часть азота может быть легко усвоена растениями. Фосфорная кислота навоза легче усваивается растениями, чем азот, так как значительная часть ее (30%) находится в водорастворимой форме.

Большая часть калия в навозе находится в легкоусвояемых соединениях, примерно 70—75% его растворяется в воде. В навозе содержатся и микроэлементы (бор, марганец, кобальт, медь, цинк, молибден). Считается, что с 300 т навоза на 1 га в среднем вносят 1500 кг азота, 330 кг фосфора, 1500 кг калия, 600 г марганца, 100 г бора; 600 г меди, 120 г молибдена, 60 г кобальта, около

10 т зольных веществ.

Навоз влияет на питание растений посредством углекислого газа, стимулирует микробиологические процессы, протекающие в грунте, при этом значительно улучшает и структуру почвы.

Навоз крупного рогатого скота перед применением в теплицах, должен пройти биотермическую обработку путем компостирования в течение 4—6 месяцев.

Жидкий навоз компостируют с опилками, корой, торфом в соотношениях 3 : 1, 2 : 1, 1 : 1. Для получения однородной массы бурт перемешивают 1—2 раза.

Птичий помет — концентрированное сильнодействующее органическое удобрение. Соотношение питательных веществ в нем зависит от условий кормления и содержания птицы, но в среднем при влажности 70—80% содержится 1,3—2,7% азота, 0,4—2,0% фосфора, 0,4—0,8% калия и ряд микроэлементов.

Внесение в тепличный грунт сухого птичьего помета обеспечивает более благоприятные условия для питания растений азотом и фосфором: калий при этом необходимо дополнительно давать в минеральной форме. В основную заправку вносят З—б т/га (влажность 15—25%). Птичий помет можно смешивать с органическими материалами для приготовления компостов (с корой, опилками, соломой, торфом), при этом на 1 т органического материала вносят 100 кг птичьего помета.

Состав компоста, изготовленного из переработанного городского мусора, неоднородный. Лучше использовать его в смеси с торфом или навозом (2:1) и применять в основную заправку в дозе 10—20 кг/м3 за две недели до посадки под культуру огурца.

Широкое применение в тепличном производстве получили древесные отходы (кора, опилки). Органические грунты на их основе — рыхлые, крупнопористые. При эксплуатации таких грунтов необходимо тщательно следить за азотным режимом, а также за обеспечением растений водой, так как они отличаются неблагоприятным соотношением углерода и азота и недостаточно влагоемки (соотношение твердой, жидкой и газообразной фаз 15 : 45 : 40).

Древесные опилки имеют высокую влаге» - и воздухопроницаемость, низкую объемную массу. Их можно использовать в качестве субстрата, а также как рыхлящий материал и составную часть разнообразных компостов. 1 м' древесных опилок содержит в растворимой форме 20 г азота, 20—30 г фосфора, 150—200 г калия, 50—90 г магния, 240 г кальция.

Опилки очень быстро минерализуются и вследствие биологического поглощения азота наблюдается азотное голодание растений. Поэтому для стимулирования бактериальной флоры необходимо вносить азот (1 кг/м3). Как рыхлящие материалы опилки добавляют в грунты в дозе 200—300 т/га. Опилочные грунты могут использовать 5—6 лет.

Древесная кора неоднородна по своему строению и химическому составу Ее лубяная часть составляет 30—40% массы и содержит большое количестве легкоразлагающихся веществ — Сахаров, крахмала, целлюлозы, гемицеллюлозы Наружная часть — (кора) состоит из опробковевших и лигнинофицированных клеток и тканей. Необходимо предварительное компостирование коры, чтобы произошло микробное окисление органических веществ. Кора бедна азотом (С : N = 150 : 1), что сдерживает микробные окислительные процессы. Поэтому ее компостируют с удобрениями (0,25% Рр; и 2% N ь-1 т сухой коры). Компосты из коры обладают высокой пористостью, большой поглотительной способностью, упругостью и высокой фильтрационной способностью. Их используют в качестве субстрата и улучшителя физических их свойств тепличных грунтов (200—300 т/га). При использовании коры необходимо тщательно следить за содержанием азота в грунте и своевременно применять азотные подкормки. Норма азота 0,12% к сухой массе компоста. Кору можно смешивать с торфом (1 : 2; 1 : 3), навозом (5—6 : 1), птичьим пометом (10 : 1).

Одубина — ценный органический материал, древесный отход при получении дубильных экстрактов. Она содержит лигнина 35—45%, целлюлозы 25-35%,водорастворимых веществ 5—7%; ее влажность 65—75%. Для использования в теплицах одубину компостируют 2—3 месяца. Перед компостированием вносят на 1 м3 3—4 кг извести, 0,7 азота, 0,2 калия, 0,2 кг фосфора. Компост добавляют к грунту для улучшения физических свойств (200—300 т/га). Из-за высокого соотношения С : N (35—60 : 1) требуются азотные подкормки и агрохимический контроль за уровнем азотного питания.

Гидролизный лигнин — отход гидролизного производства. Возможность использования в теплицах обусловлена его хорошими водно-физическими свойствами и большой поглотительной способностью (100 мэкв на 100 г сухого вещества). Гидролизный лигнин — рыхлая сыпучая масса (до 90% частиц размером менее 5 мм), содержит 60—70% лигнина, 0,5-2,0% легкоразделяющихся компонентов (органические кислоты, моносахара, жиры, смолы и неотмытую серную кислоту).

Перед использованием лигнин необходимо нейтрализовать до рН 6,0-7,0. На 1 т лигнина (влажность 65%) требуется 5—8 кг извести (100% СаО). Перед компостированием на 1 т сухой массы вносят 0,75% азота, 0,11% фосфора . Выдерживают в буртах 2—4 месяца. Компостированный лигнин можно использовать в качестве субстрата и для улучшения физических свойств тепличных грунтов в дозе 200—300 т/га.

Важным показателем водных и физических свойств грунта является наименьшая влагоемкость, которая определяется ежегодно методом затопления площадок водой, зависит от состава грунта и содержания органического вещества. Оптимальная влажность грунта для различных культур по периодам роста и развития в зависимости от освещенности и других факторов устанавливается в процентах от НВ.

Для правильной оценки физических свойств грунтов необходимо знать и соотношение в них фаз — твердой (ТФ), жидкой (ЖФ) и газообразной (ГФ).

Оптимальное соотношение фаз в тепличных грунтах не может быть неизменным для всех грунтов. На минеральных грунтах с содержанием органического вещества менее 10% может быть соотношение фаз 1 : 1 : 1, но в органических и органоминеральных грунтах жидкая и газообразная фазы преобладают, что создает более благоприятные условия для роста и развития тепличных культур.

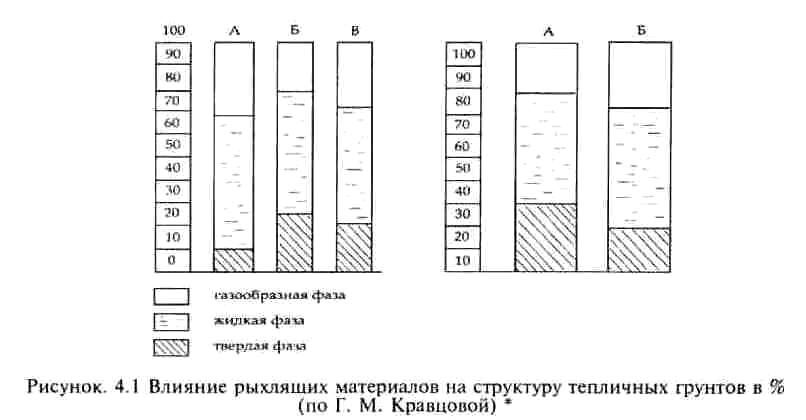

Уменьшить твердую и увеличить газообразную фазу можно внесением органических материалов, например опилок. Для увеличения жидкой фазы в состав грунта включают торф, так как он обладает высокой водоудерживающей способностью. Добавление в состав грунтов песка способствует уменьшению жидкой фазы, а добавление суглинистой почвы уменьшает газообразную и увеличивает твердую фазу (рис. 4.1).

* Слева — соотношение фаз в торфе при внесении суглинистых и песчаных частиц (А — торф низинный, Б — торф низинный + суглинок 25%, В — торф низинный + песок 25%);

* Справа — увеличение газообразной фазы при внесении опилок (А — грунт без опилок, Б — грунт + 40 кг/м2 опилок).

Плодородие тепличных грунтов в значительной степени определяется степенью аэрации. В грунте с хорошей комковатой структурой лучше происходит газообмен, одновременно протекают процессы разложения и синтеза. Углекислый газ свободно поступает в атмосферу, а в почву поступает кислород. При плохой структуре (диаметр агрегатов меньше 0,5 мм) и переувлажнении газообмен затрудняется. Достаточный газообмен возможен лишь в грунтах, имеющих газообразную фазу не ниже 20% объема, а оптимальный — при 20—30% объема. Оптимальным уровнем влажности для культуры огурца принимают 40—50% объема грунта, а для томата — 30—40%.

Реакция почвенной среды, или ее кислотность, определяет степень усвоения растениями питательных веществ, рост и развитие растений. Кислые или щелочные почвы не пригодны для теплиц без дополнительной корректировки. При создании тепличных грунтов и внесении удобрений кислотность регулируется путем известкования и внесения удобрений с физиологически кислой или щелочной реакцией. В течение вегетационного периода рН изменяется, причем тем сильнее, чем меньше насыщенность почв основаниями. Поэтому внесение доломитовой муки производят не по величине рН водной вытяжки, а по половине гидролитической кислотности.

Концентрация почвенного раствора является одним из основных показателей пригодности тепличных грунтов. Внесение в них необоснованно высоких норм удобрений при отсутствии дренажа или при его неудовлетворительной работе резко повышает концентрацию солей. При высокой степени насыщенности основаниями, адсорбция катионов коллоидами ограничена, и минеральные элементы поступают в раствор, повышая осмотическое давление. В корнях тепличных растений осмотическое давление сосущей силы может достигать 490 кПа. Если осмотическое давление почвенного раствора выше этой величины, прекращается поглощение воды, и растения увядают, могут появиться ожоги на листьях, а при более остром нарушении наступает плазмолиз, приводящий к гибели растения.

Измерить осмотическое давление почвенного раствора трудно, поэтому измеряют его электропроводность, находящуюся с осмотическим давлением в прямой зависимости. Электропроводность зависит главным образом от концентрации ионов в растворе; на ее величину не влияют питательные вещества, находящиеся в обменном состоянии. Удельная электропроводность измеряется в милисименсах на 1 см — мСм/см. Нормальное содержание водорастворимых солей в грунте составляет 1,0—2,0 мСм/см, что соответствует общей концентрации их 0,7—1,5%.

Уровень обеспеченности тепличных грунтов элементами питания также, является важным условием получения высоких урожаев. С целью оценки потенциального плодородия и рационального управления условиями питания тепличных культур проводится предложенная НИИОХом (С. И. Шуничев и Г. М. Кравцова) бонитировка тепличных грунтов. Бонитировка грунта — это сравнительная оценка почв по их производительности, выраженная в количественных показателях (баллах). За бонитировочный стандарт принимают грунт со следующими показателями: мощность слоя 25—35 см; содержание органического вещества 20—30%; средняя плотность 0,4—0,6 г/см3 нормальный уровень содержания N, Р, К, Са, Мg и общего содержании водорастворимых солей; рН водной вытяжки 6,2—6,5; хорошо работающий дренаж и отсутствие глеевого слоя выше 1 м.