- •Тема 3 - Текущее и оперативное планирование на предприятии

- •Тема 4 - Планирование производства и реализации продукции

- •Тема 5 - Планирование труда и социального развития предприятия

- •Тема 6 - Планирование издержек производства и цен

- •Тема 7- Финансовое планирование

- •2. Список литературы

- •3. Тематический обзор

- •3.1. Стратегическое планирование на предприятии

- •3.2 Деловое планирование (бизнес-план предприятия)

- •3.3 Текущее и оперативное планирование на предприятии

- •3.4 Планирование производства и реализации продукции

- •3.5 Планирование труда и социального развития предприятия

- •3.6 Планирование издержек производства и цен

- •3.7 Финансовое планирование

- •4 Файл материалов

- •5 Перечень умений

- •6. Перечень знаний

- •7 Тренинг умений

- •52. План материально-технического обеспечения (мто) состоит из:

- •8. Самостоятельная работа

- •9 Глоссарий

3. Тематический обзор

Целью изучения дисциплины «Внутрифирменное планирование» является формирование у будущих экономистов знаний и умений по рациональному выбору и экономическому использованию различных производственных ресурсов на предприятиях всех форм собственности. Основные задачи курса заключаются в развитии теории и методологии рыночного планирования, совершенствовании методики и практики разработки планов на предприятиях, усилении взаимодействия функций планирования, организации и управления производством, повышения эффективности планирования.

В результате изучения дисциплины студенты должны

знать сущность и функции планирования; определение задачи, основные методы и принципы планирования; систему планов предприятия и их взаимосвязь; сущность стратегического планирования развития предприятия; методики планирования потенциала предприятия, планирования производства и сбыта продукции, планирования ресурсного обеспечения деятельности предприятия, планирования издержек и результатов, финансового планирования; особенности организации внутрифирменного планирования; структуру и содержание бизнес-плана; содержание работ по продвижению и реализации бизнес-плана;

уметь разрабатывать краткосрочные цели и стратегические планы развития предприятия и его структурных подразделений; выбирать оптимальные методы, формы и системы планирования; составлять бизнес-планы и определять их эффективность и безубыточность; проводить анализ и контроль результатов планово-организационной деятельности и принимать оперативные решения по их улучшению.

3.1. Стратегическое планирование на предприятии

Стратегическому планированию присущи следующие характерные черты:

- устремленность в среднесрочную и дальнесрочную перспек- тивы (на период более одного года);

- ориентация на решение ключевых, определяющих для пла- нируемой системы целей, от достижения которых зависит ее вы- живание, социально-экономический прогресс;

- органическая увязка намеченных целей с объемом и структурой ресурсов, требующихся для их достижения, причем как наличных, так и тех, которые будут созданы в планируемой перспективе;

- учет воздействия на планируемый объект многочисленных внешних факторов, оказывающих на него позитивное или нега-

7

тивное влияние, и разработка мероприятий, в максимальной степени ослабляющих их негативное влияние либо нейтрализующих их дей- ствие, либо использующих позитивное влияние этих факторов для успешного решения стратегических задач планируемой системы;

- адаптивный характер, то есть способность предвидеть изме- нения внешней и внутренней среды планируемого объекта и при- способить к ним процесс его функционирования.

Стратегическое планирование, рассматриваемое как процесс практической деятельности соответствующих субъектов управления, имеет свое содержание, охватывающее его сущность, проявление сущности и процедуры разработки стратегических прогнозов, проектов стратегических программ и планов.

Содержание стратегического планирования раскрывают его процедуры. Основными процедурами стратегического планирования в макроэкономике являются: стратегическое прогнозирование (стратегические прогнозы); программирование (проекты стратегических программ); проектирование (проекты стратегических планов различных уровней национальной экономики).

Содержание стратегического планирования раскрывают его процедуры: стратегическое прогнозирование (стратегические прогнозы), программирование (проекты стратегических программ), проектирование (проекты стратегических планов различных уровней экономики).

Модель системы прогнозирования на стадии стратегического планирования должна решать задачи оценки существующего состояния объектов управления, основных тенденций их развития, влияния факторов внутренней и внешней среды.

В условиях рыночной экономики возможным элементом, определяющим развитие предприятий, становится экономический прогноз, рассматриваемый как единство нормативного, сценарного и генетического прогнозов.

Формализованное прогнозирование основано на определении аналитических, формальных зависимостей между параметрами объекта и реализуется с помощью методов формализованного прогнозирования (экономико-статистические, оптимизационные методы, методы имитационного моделирования) и средств компьютерной технологии.

Стратегическое программирование - система экономических, производственных, организационно-технических мероприятий, направленных на разработку стратегии развития определенных областей экономики и направлений деятельности организаций.

Основными функциями стратегических программ являются: усиление целевой направленности плановых расчетов; формирование комплекса мероприятий не по отдельным признакам, а по признаку решаемой проблемы;

8

изменение темпов и пропорций развития (обеспечение структурных сдвигов)

экономики.

С помощью целевых программ федерального уровня решаются задачи национальной экономики: обоснование стратегических решений по проблемам развития экономики; концентрация ресурсов, необходимых для решения задач перспективного развития; повышения уровня сбалансированности мероприятий по решению поставленных задач; согласование деятельности субъектов управления. Стратегические программы классифицируются по определенным признакам

Проектирование - заключительная процедура стратегического планирования, Ее назначение - разработка проектов стратегических планов всех уровней и временных горизонтов.

Проект стратегического плана представляет собой проект управленческого решения для реализации стратегии субъектов управления.

Стратегический план - это научное предвидение состояния целостного объекта управления (предприятия, региона, страны) в долгосрочной перспективе

Процесс разработки стратегии, как правило, начинается с определения видения и миссии.

Видение – это руководящая философия, обоснование функционирования города, не сама цель, а, скорее, чувство основной цели. Видение – это идеальная картина будущего, то состояние, которое может быть достигнуто при самых благоприятных условиях.

Концепция «видение» завоевывает все большую популярность. Возрастающее значение видения определяется следующими факторами:

видение является хорошим средством мотивации, помогает сплачивать, объединять деятельность людей в едином направлении. Видение объединяет индивидуальные идеалы в единый эталон ценностей, соприкасается с системой ценностей. Видение создает чувство перспективы, обеспечивает преемственность следующих друг за другом целей. У видения нет финишной черты, оно создает импульс для постоянного прогресса.

Первоначальный вариант видения не является окончательным, т.к. у разных представителей городского сообщества свое представление, каким будет город к 2010 году. Выбранное видение – это то видение, которое больше всего согласуется с разными мнениями.

Миссия является гораздо более конкретным ориентиром, чем видение. В отличие от видения у миссии есть своя финишная черта – период времени, по истечении которого она должна быть выполнена.

Существует достаточно много определений миссии:

"Миссия – стратегическая (генеральная) цель, выражающая смысл существования, общепризнанное предназначение города. Это роль, которую город хочет играть в обществе».

9

«Миссия (предназначение) города – ответ на вопрос, в чем заключается деятельность города, и чем он намерен заниматься».

Миссии – базы для последовательного формирования целей, стратегий, функций, процессов, и т.д.

Понятие миссии самым тесным образом связано с понятием конкурентного статуса города. Оба понятия не противоречат и дополняют друг друга.

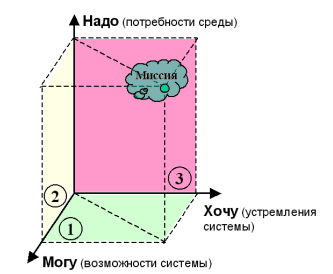

Разработка миссии, как и все в инженерном деле, начинается с системы координат (рис.1).

Рисунок 1 - Система координат разработки миссии

Ось «НАДО» – отражает потребности рынка,

Ось «МОГУ» – определяется уникальностью ресурсов и навыков,

Ось «ХОЧУ» – представляет собой философию бизнеса (ожидания, ценности, принципы).

В такой системе координат разработка миссии представляет собой задачу поиска компромисса между потребностями рынка, с одной стороны, и возможностями и желаниями города - с другой.

Поиск такого компромисса (алгоритм разработки миссии) может быть осуществлен по трафарету. Для этого необходимо:

1. Описать базис конкурентоспособности города («МОГУ») - набор отличительных характеристик.

2. Определиться с наличием платежеспособного спроса на определенные в п.1 социальные потребности, степенью их удовлетворения усилиями существующих на этом рынке конкурентов, наличием возможных партнеров. Другими словами, выяснить конъюнктуру рынка («НАДО»).

10

3. Выяснить наличие способствующих и противодействующих факторов со стороны государственных институтов в области политики и экономики.

4. Оценить перспективы развития технологии.

Определиться с возможной поддержкой или противодействием со стороны общественных организаций и социальных движений.

5.Соотнести все это между собой с учетом субъективных ценностей (ориентиров), принципов, выраженных в признаваемых правовых, морально-нравственных, эстетических, этических и других ограничений («ХОЧУ»). Для этого могут использоваться простейшие инструменты, например, достаточно популярная матрица стратегического SWOT-анализа.

6. Оценить порядок предстоящих затрат и уровень предполагаемых доходов, а затем сравнить это с ожиданиями

7. Многократно повторив указанные операции в различной последовательности и рассмотрев проблему под всевозможными углами зрения, ответить, наконец, на главный вопрос: можно ли здесь достичь приемлемого для всех сторон компромисса. В случае положительного ответа сформулировать (и закрепить в виде основополагающего регламента) миссию.