- •3. Эффект Пельтье. Термоэлектрические преобразователи. Новые применение, перспективы использования

- •3.1 Эффект Пельтье

- •3.2. Эффект Зеебека

- •3.2 Уравнение теплового баланса термоэлектрического теплового насоса

- •3.3 Устройство и основные характеристики термоэлектрический модуля (тэм)

- •3.4 Преимущества и недостатки термоэлектрического охлаждения

- •3.5 Основные области применения термоэлектрического охлаждения

- •3.6 Термоэлектрический генератор (тэг). Конструкция, параметры.

- •3.7 Основные области применения тэг.

3.4 Преимущества и недостатки термоэлектрического охлаждения

Преимущества:

Отсутствие движущихся частей, рабочих жидкостей и газов

Экологичность (для пользователя)

Практически неограниченный ресурс

Бесшумность работы

Низкие массогабаритные характеристики

Малая инерционность

Независимость холодильного коэффициента от размеров

Произвольная ориентация в поле тяжести

Устойчивость к динамическим и статическим перегрузкам

Конструктивная пластичность

Возможность плавного и точного регулирования мощности и температурного режима

Возможность реверсивной работы (охлаждение и нагрев в одном устройстве)

Использование постоянного тока

Возможность каскадирования

Недостатки:

Невысокий холодильный коэффициент (COP)

Использование постоянного тока

Ограниченное количество в природе материалов для синтеза полупроводника – Te (теллур)

3.5 Основные области применения термоэлектрического охлаждения

ТЭМ. Перспективы.

Холодильники

Научные и медицинские приборы

Радиоэлектроника и лазерная техника

Охлаждение датчиков ИК, ПЗС матриц и т.п.

кондиционеры

3.6 Термоэлектрический генератор (тэг). Конструкция, параметры.

Термоэлектрические генераторы (ТЭГ) являются устройствами непосредственного превращения тепловой энергии в электрическую. Принцип действия термоэлектрического генератора основан на применении эффекта Зеебека, открытого в 1821 г. Он заключается в появлении э.д.с. в замкнутой цепи из двух разнородных материалов, если места контактов поддерживаются при разных температурах. Эффект возникает вследствие зависимости энергии свободных электронов или “дырок” от температуры. В местах контактов различных материалов заряды переходят от проводника, где они имели более высокую энергию, в проводник с меньшей энергией зарядов. Если один контакт нагрет больше, чем другой, то разность энергий зарядов между двумя веществами больше на горячем контакте, чем на холодном, в результате чего в замкнутой цепи возникает ток.

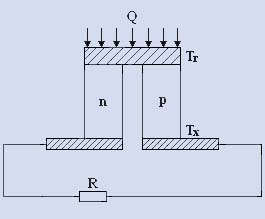

Рассмотрим основные процессы, протекающие в термоэлектрической цепи, на примере полупроводникового термоэлемента, работающего в режиме термоэлектрогенератора (ТЭГ), и покажем некоторые термодинамические и энергетические закономерности. Электрическая цепь состоит из p- и n- ветвей термоэлемента (обладающими разными знаками коэффициента термоэлектродвижущей силы), коммутационных пластин горячего и холодного спаев и активной нагрузки R. При нагреве горячих спаев термоэлемента до температуры Tг, и рассеивании тепла с холодных спаев, поддерживаемых при температуре Tx, между спаями, при разомкнутой цепи R, стационарно устанавливается разность температур Tг - Tx.

Разность температур на спаях термоэлемента вызывает термодиффузию носителей, в результате чего горячие спаи ветвей обедняются соответственно электронами и дырками, которые концентрируются на холодных спаях. Нарушение электрической нейтральности создает поле, направленное от холодных участков к горячим, которое препятствует дальнейшей термодиффузии носителей. Это поле и есть термоэлектродвижущая сила E, возникающая на концах разомкнутой цепи термоэлемента и пропорциональная разности температур и разности коэффициентов термо-э.д.с.каждой ветви:

E=(ap-an)(Tг-Tх).

В момент замыкания термоэлемента на внешнюю нагрузку R, в цепи потечет постоянный ток, обусловленный эффектом Зеебека, определяемый как:

где r – внутреннее сопротивление термоэлемента.

Этот же ток вызовет выделение и поглощение тепла Пельтье на спаях p- и n- ветвей термоэлемента с металлическими пластинами. При этом движение носителей будет происходить от горячих спаев к холодным, что соответствует поглощение на горячих спаях теплоты Пельтье. Итак, вся электрическая мощность, вырабатываемая термоэлементом, есть разница теплот Пельтье его горячего и холодного спаев.

Термоэлектрические батареи обладают принципиальными преимуществами перед другими источниками электропитания: 1. Имеют длительный срок службы, практически неограниченный срок хранения при полной готовности к работе в любое время, не требуют специального обслуживания; 2. Термобатареи устойчивы в работе, дают стабильное напряжение, не боятся короткого замыкания и режима холостого хода. 3. Ввиду отсутствия движущихся частей термоэлектрические генераторы полностью бесшумны в работе, что дает им преимущество перед машинными источниками постоянного напряжения. Благодаря этим свойствам термоэлектрические генераторы находят применение в областях, где требуются сверхнадежные источники электроэнергии, обладающие длительным сроком эксплуатации и не требующие обслуживания: автоматические метеостанции, морские маяки, автономные космические аппараты. В качестве источников тепла в них могут использоваться радиоактивные изотопы или ядерные реакторы. Для катодной защиты магистральных газо- и нефтепроводов от коррозии, при отсутствии вдоль трассы линии электропередачи, используются ТЭГ работающие на газообразном топливе. Для работы автоматики газовых буровых скважин применяются ТЭГ использующие перепад температур окружающей среды и газа из скважины. Недостатком ТЭГ является сравнительно низкий КПД преобразования энергии (3 – 5 %).

Первое практическое применение полупроводниковых термоэлементов было осуществлено в СССР в период Великой Отечественной войны под непосредственным руководством А.И.Иоффе. Это был, ныне широко известный, «партизанский котелок» – термопреобразователь на основе термоэлементов из SbZn и константана. Разность температур спаев в 250-300оС обеспечивалась огнем костра при стабилизации температуры холодных спаев кипящей водой. Такое устройство, несмотря на сравнительно невысокий КПД (1,5-2,0 %), с успехом обеспечивало электропитанием ряд портативных партизанских радиостанций. В настоящее время, особенно широкие перспективы, имеет сочетание термоэлектрических преобразователей с компактными, мощными и относительно дешевыми источниками тепла.