- •Курс – 3

- •Содержание

- •Введение

- •Тематический план дисциплины.

- •Раздел 1. Внешние силы, действующие на орудия лова

- •1.1 Силы веса и трения; усилия, развиваемые рыбой

- •1.2 Гидродинамические силы

- •§ 2. Сопротивление деталей орудий лова, имеющих форму шара

- •Сопротивление канатов и ниток

- •Сопротивление объёмных сетей.

- •1.3. Тяговые характеристики судов

- •Фактическая тяга судна определяется по зависимости:

- •Раздел 2. Механика гибкой нити.

- •2.1 Аналитический расчет формы и натяжения гибких нитей.

- •2.2 Графостатический расчет формы и натяжения гибких нитей, канатов и сетей

- •Вопросы для самоконтроля

- •Раздел 3. Механика сетей

- •3.1 Геометрия и статика рыболовных сетей

- •3.1.1. Общие свойства рыболовных сетей

- •3.1.2. Статика плоской рыболовной сети

- •2.3. Сетные оболочки

- •Раздел 4. Механика основных орудий лова

- •Механика тралов Расчетные схемы траловых систем.

- •4.1.1. Двухмерные схематизации траловой системы.

- •Трёхмерные схематизации траловой системы.

- •Описание входных параметров.

- •Алгоритм расчета конфигурации траловой системы.

- •Контрольные вопросы.

- •4.2. Механика кошельковых неводов

- •4.3. Механика дрифтерных порядков Форма сетей во время лова

- •4.4 Механика ярусов

- •4. Выбор каната для хребтины

- •4.5. Физическое моделирование орудий лова

- •Перечень литературы

- •Тираж __________ экз. Подписано к печати ______________________.

Раздел 2. Механика гибкой нити.

2.1 Аналитический расчет формы и натяжения гибких нитей.

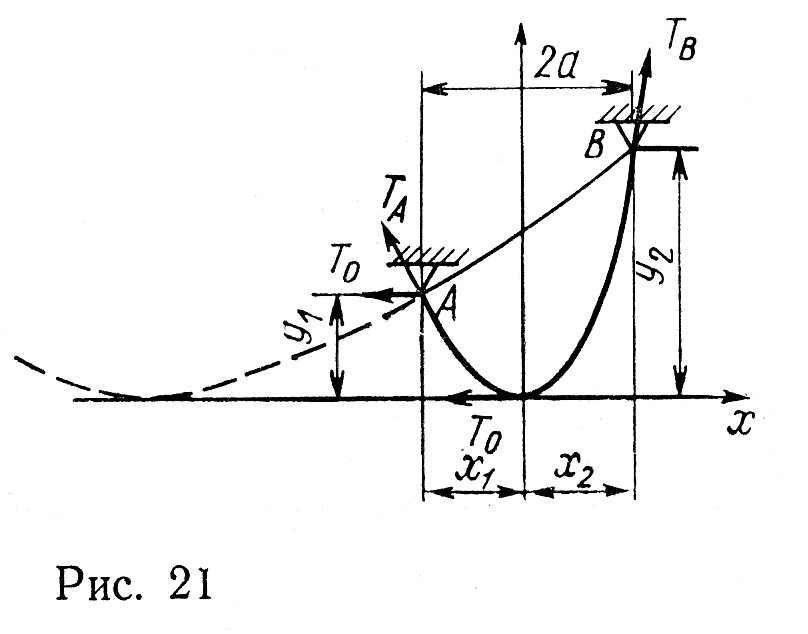

Рис.

2.1 ибкая

нить под действием сил тяжести и

гидродинамического сопротивления.

Большинство орудий

промышленного рыболовства представляет

собой пространственные сетные конструкции,

оснащенные системой канатов. Для расчета

формы и нагрузок, возникающих в канатах,

последние рассматриваются как гибкие

нити, определенным образом закрепленные

и находящиеся под действием внешних

сил. При определении формы и нагрузок

сетных элементов орудий используются

расчетные схемы, в которых сети также

заменяются гибкими нитями. Для этого

из сети двумя вертикальными

(или горизонтальными) сечениями

вырезается элементарная полоска,

свойства которой аналогичны свойствам

гибкой нити. Для расчета деталей орудий

лова в виде гибких нитей используется

ряд типовых расчетных схем.

Одна из них имеет вид,

показанный на рис. 2.1.

ибкая

нить под действием сил тяжести и

гидродинамического сопротивления.

Большинство орудий

промышленного рыболовства представляет

собой пространственные сетные конструкции,

оснащенные системой канатов. Для расчета

формы и нагрузок, возникающих в канатах,

последние рассматриваются как гибкие

нити, определенным образом закрепленные

и находящиеся под действием внешних

сил. При определении формы и нагрузок

сетных элементов орудий используются

расчетные схемы, в которых сети также

заменяются гибкими нитями. Для этого

из сети двумя вертикальными

(или горизонтальными) сечениями

вырезается элементарная полоска,

свойства которой аналогичны свойствам

гибкой нити. Для расчета деталей орудий

лова в виде гибких нитей используется

ряд типовых расчетных схем.

Одна из них имеет вид,

показанный на рис. 2.1.

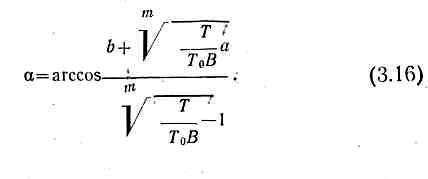

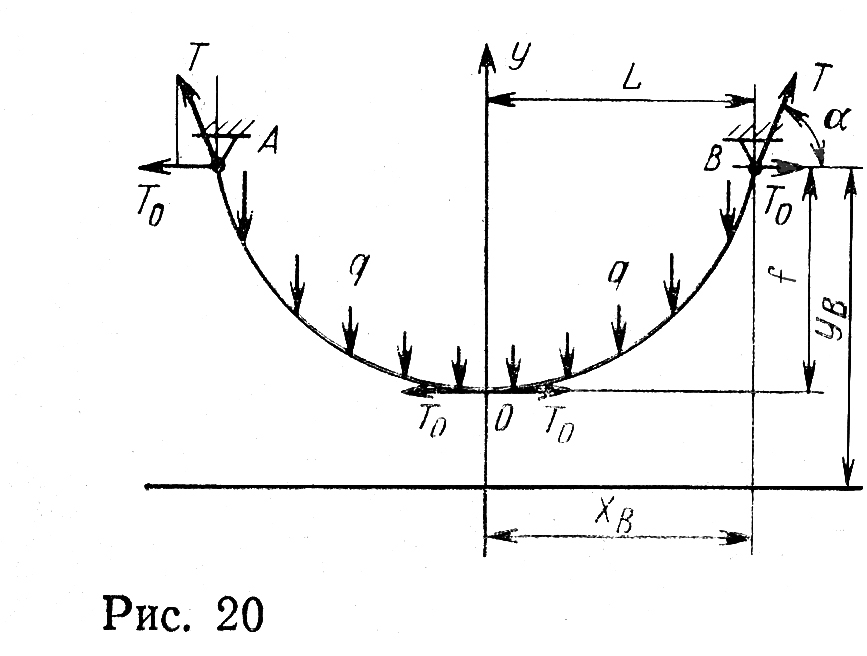

Дифференциальные уравнения, описывающие форму гибкой нити и усилий в ней, имеют вид

![]()

![]() (2.1)

(2.1)

где Т — натяжение нити в рассматриваемой точке; S — длина нити; q — вес в воде нити единичной длины; — угол, образованный касательной к нити в рассматриваемой точке и горизонталью; R, Rn — касательная и нормальная составляющие силы сопротивления нити единичной длины.

Если нагрузка в нижней точке нити D равна нулю (T0 = 0), то нить примет форму прямой линии, находящейся под углом к вектору v. Значение угла в этом случае называется предельным и обозначается Пред.

Гибкая нить сохраняет прямолинейную форму, если составляющие усилия Т0, приложенного к нижнему концу, находятся в соотношении

ToyJT0x=tgaПpeд (2.2)

Таким образом, гибкая нить, закрепленная в верхней точке и находящаяся под действием сил тяжести и гидродинамического давления воды, может принять форму

прямой линии при условии О = a= aПpeд;(2.3)

кривой, обращенной выпуклостью вниз, при условии о < a< aПpeд; (2.4)

кривой, обращенной выпуклостью вверх, при условии о > a> aПpeд. (2.5)

Угол атаки нити прямолинейной формы вычисляется по формуле

![]() (2.6

)

(2.6

)

где

![]() ,

(2.6,а )

,

(2.6,а )

с — коэффициент сопротивления ваера, расположенного перпендикулярно вектору скорости (с≈1,1); d — диаметр троса.

Нить, обращенная выпуклостью вниз (см. рис. 4), схематизирует форму ваера. Если пренебречь малой величиной тангенциальной составляющей полного давления воды (Rx = 0), то координаты любой точки нити (ваера) вычисляются по формулам:

![]() (2.6,б)

(2.6,б)

![]() (2.7)

(2.7)

В

выражениях (3.6,б) и (3.7) приняты следующие

обозначения:

В

выражениях (3.6,б) и (3.7) приняты следующие

обозначения:

(2.14)

(2.14)

![]()

(2.15).

(2.15).

По формуле (2.6,6) вычисляется горизонт хода YА нижнего конца ваера. По формуле (2.7) — расстояние по горизонтали ХА между судном и траловой доской.

Угол атаки любого элемента нити (ваера), в том числе в точке А крепления ваера на судне, находится по формуле

Длина гибкой нити (ваера) находится из выражения

T0 = T2оx, + T2oу. (2.20)

При расчете характеристик ваера составляющие усилия Т0 определяются по формулам:

Тох=0,5(Rс.ч+Rос) +Rхд; (2.21)

Т0у= (GД,+Gосн)-NГP (2.22)

г де

Rсу

— сопротивление канатно-сетной части

трала, Н; R0c—

сопротивление оснастки подбор трала,

Н;

RXД

— лобовое

сопротивление траловой доски, Н; Gосh

—

половина веса оснастки трала в воде, Н;

вя

— вес траловой

доски в воде, Н; NГР

— реакция

грунта при движении донной траловой

доски по грунту [приближенно равно

(0,4-0,7) Gд].

де

Rсу

— сопротивление канатно-сетной части

трала, Н; R0c—

сопротивление оснастки подбор трала,

Н;

RXД

— лобовое

сопротивление траловой доски, Н; Gосh

—

половина веса оснастки трала в воде, Н;

вя

— вес траловой

доски в воде, Н; NГР

— реакция

грунта при движении донной траловой

доски по грунту [приближенно равно

(0,4-0,7) Gд].

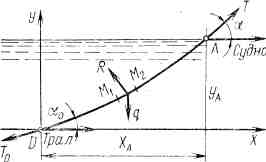

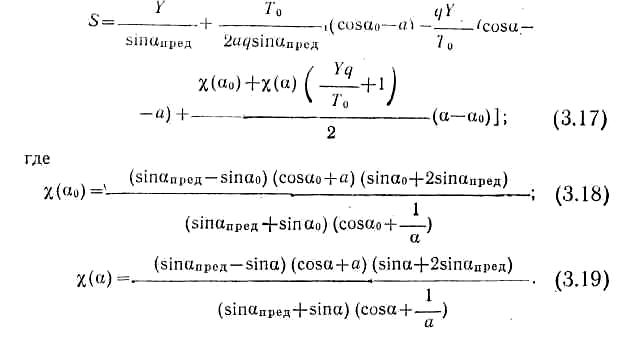

Усилие в любой точке нити (ваера) без учета действия тангенциальной составляющей давления воды определяется выражением Рис.2.2

T = T0+qy. (2.23)

При длине ваера более 1000 м необходимо учитывать влияние сил Rx и для расчета усилия в верхней точке ваера вместо (2.23) использовать формулу

T = T0+qy + RxS. (2.24)

Сила сопротивления ваера при движении в воде находится из выражения

Rb=Tcos— TOcos. (2.25)

Ваер может состоять из нескольких частей, отличающихся весом и диаметром троса. Расчетная схема для составного ваера показана на рис. 2.2.

Характеристики ваера в этом случае определяются поэтапно. На первом этапе рассчитываются характеристики участка ваера 001 для чего в качестве начальных условий используются значения силы Т0 и угла O. По формулам (2.7) и (2.6,б) находятся координаты точки 01 — x1 и y1 по формуле (3.16) рассчитывается значение угла 1 по формуле (2.17)—длина первого участка ваера S1 по формулам (2.23) или (2.24)—усилие Т1 в точке ваера O1. На втором этапе рассчитываются характеристики участка ваера O1А. При этом начальными условиями являются: Т0=Т1 и 0=. По указанным формулам для второго участка находятся значения х2, у2, 2, S2, Т2. Характеристики составного ваера определяются как:

xA=x1+ x2; (2.26)

yа=y1 + y2; (2.27)

S = S1 + S2. (2.28)

Сопротивление составного ваера

RB = T2cosa2—Tосоsао . (2.29)

Гибкая нить, обращенная выпуклостью вниз, схематизирует также форму сети, нижняя подбора которой закреплена на грунте.

С помощью гибкой нити, обращенной выпуклостью вверх, схематизируется форма деталей орудий лова, как, например, кабель сетного зонда или сеть, закрепленная у поверхности воды за верхнюю подбору.

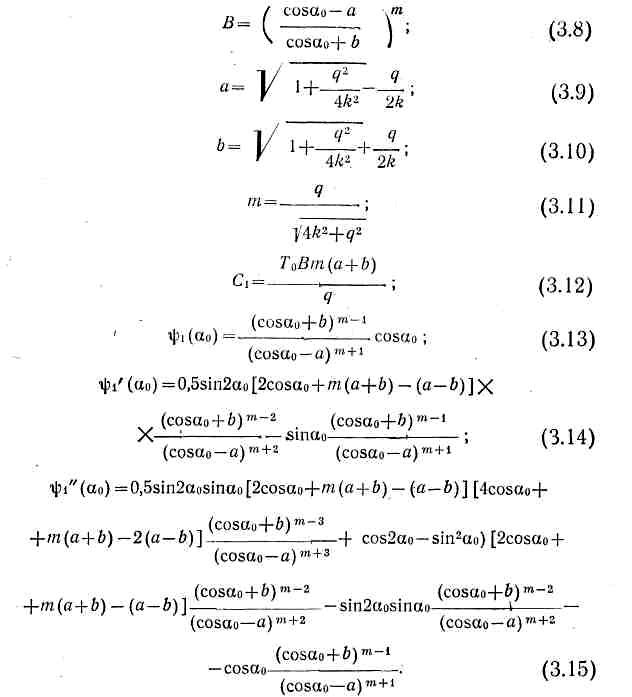

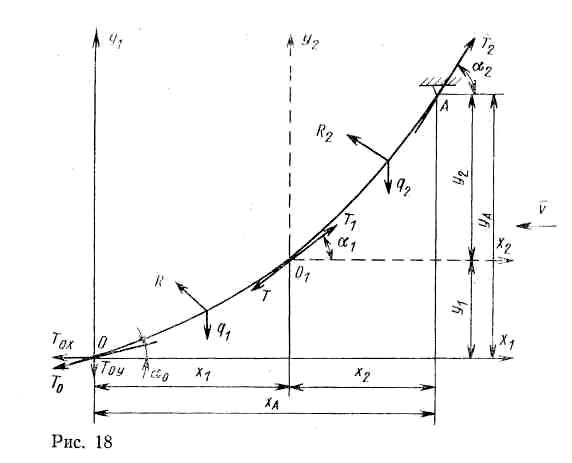

Замена цепной линии параболой. Для упрощения расчетов цепную линию часто заменяют параболой. Гибкая нить принимает форму параболы, если внешние силы равномерно распределены по ее хорде (проекции АВ на рис. 2.3).

Уравнение параболы имеет вид

y =x2/2р (3.43)

=x2/2р (3.43)

или

![]() ,

x=p·tg. (3.44)

,

x=p·tg. (3.44)

где

![]() – параметр

гибкой нити.

– параметр

гибкой нити.

Длина нити, имеющей форму параболы, от вершины до точки закрепления (ОА на рис. 20) приближенно может быть определена из выражения

Рис. 2.3

![]()

Половина хорды нити вычисляется в этом случае по формуле

![]() (2.46)

(2.46)

Горизонтальная составляющая натяжения Т0 в нити, имеющей форму параболы, находится как

TO = qL2/2f. (2.47)

Натяжение Т в гибкой нити, как и ранее, определяется на основании зависимости (2.23).

Если точки закрепления нити расположены на разных уровнях, то значение горизонтальной составляющей натяжения Т0 зависит от взаимного расположения вершины нити и точек ее подвеса. Возможны три варианта такого взаимного расположения. Если вершина С находится между точками подвеса (рис. 2.4), то значение Т0 будет минимальным и находится по формуле

![]()

Если воображаемая вершина нити находится вне точек подвеса, то значение Т0 будет максимальным и определяется по формуле

![]()

Третий вариант имеет место, когда одна из точек подвеса совмещена с вершиной кривой. Тогда Т0 принимает среднее значение и подсчитывается из выражения

ToСР = 2∙g∙a/y. (2.50) Силы натяжения Т в точках подвеса (рис. 2.4) определяются по формулам:

Если для нити, точки подвеса которой находятся на разном уровне, заданными являются значения горизонтальной составляющее натяжения Т0, внешней нагрузки q, разницы абсцисс точек подвеса 2а и ординат 2b, то координаты точек подвеса, соответствующие этим значениям, могут быть вычислены по формулам: |

Рис. 2.4 |

![]() (2.53)

(2.53)

![]() (2.54)

(2.54)

![]() (2.55)

(2.55)

![]() (2.56)

(2.56)

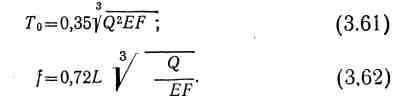

Учет растяжения гибкой нити. Реальные нитки, веревки и канаты существенно растягиваются под воздействием внешней нагрузки, в связи с чем возникающие в них усилия будут несколько меньше расчетных, а прогиб — больше расчетного.

С учетом растяжения гибкой нити (форма которой соответствует параболе) горизонтальная составляющая натяжения Т0 и стрелка прогиба f находятся из выражений:

где s—относительное удлинение нити под нагрузкой.

Q = 2qL: (2.59)

Зависимость =f/(T) определяется свойствами материала, из которого изготовлена нить.

Стальные канаты подчиняются закону Гука, поэтому для них

=Т/EF; (2.60)

где Е — модуль упругости стального каната, Н/м2; F — площадь поперечного сечения каната, м2.

С учетом (3.60) для стальных канатов вместо выражений (2.57) и (2.58) следует использовать:

Для растительных канатов (пеньковых) можно принять

![]() (2.63)

(2.63)

В связи с этим выражения для расчета горизонтальной составляющей натяжения в канате и стрелки прогиба принимают вид:

![]() ; (2.64)

; (2.64)

![]() . (2.65)

. (2.65)

Гибкая нить под действием сосредоточенных сил. Если к гибкой нерастяжимой нити приложена одна сосредоточенная сила R, а точка ее приложения может перемещаться (внешняя сила приложена к кольцу, через которое проходит канат), то без учета сил трения (между кольцом и канатом) натяжения Т в ветвях нити будут одинаковыми и вычисляются по формуле

![]() , (2.66)

, (2.66)

где — угол между ветвями каната.

С учетом сил трения натяжения в ветвях нити отличаются на величину силы трения. Если нить растягивается под действием сосредоточенной силы, то натяжения в ветвях снижаются по сравнению с результатом расчета по формуле (2.66). Для определения силы натяжения в этом случае необходимо знать зависимость s = f(T) для материала, из которого изготовлена рассматриваемая нить.

Гибкая нерастяжимая нить, находящаяся под действием нескольких сосредоточенных сил R1, R2..., различных по величине и направлению, принимаем форму многоугольника. Если точки приложения сил имеют возможность перемещаться, то без учета сил трения натяжения во всех ветвях нити будут одинаковыми и вычисляются по формуле где 1 2,. — углы между соответствующими ветвями каната

![]() , (2.67)

, (2.67)

Вопросы для самоконтроля

Как определяются усилия в нитях, нагруженных сосредоточенными силами.

В каких случаях нить нагруженная распределённой силой принимает форму тяжелой нити? Как определить её форму и натяжение?

В каких случаях нить нагруженная распределённой силой принимает форму параболы? Как определить её форму и натяжение?

Опишите метод определения натяжения в ваере.