- •Курс – 3

- •Содержание

- •Введение

- •Тематический план дисциплины.

- •Раздел 1. Внешние силы, действующие на орудия лова

- •1.1 Силы веса и трения; усилия, развиваемые рыбой

- •1.2 Гидродинамические силы

- •§ 2. Сопротивление деталей орудий лова, имеющих форму шара

- •Сопротивление канатов и ниток

- •Сопротивление объёмных сетей.

- •1.3. Тяговые характеристики судов

- •Фактическая тяга судна определяется по зависимости:

- •Раздел 2. Механика гибкой нити.

- •2.1 Аналитический расчет формы и натяжения гибких нитей.

- •2.2 Графостатический расчет формы и натяжения гибких нитей, канатов и сетей

- •Вопросы для самоконтроля

- •Раздел 3. Механика сетей

- •3.1 Геометрия и статика рыболовных сетей

- •3.1.1. Общие свойства рыболовных сетей

- •3.1.2. Статика плоской рыболовной сети

- •2.3. Сетные оболочки

- •Раздел 4. Механика основных орудий лова

- •Механика тралов Расчетные схемы траловых систем.

- •4.1.1. Двухмерные схематизации траловой системы.

- •Трёхмерные схематизации траловой системы.

- •Описание входных параметров.

- •Алгоритм расчета конфигурации траловой системы.

- •Контрольные вопросы.

- •4.2. Механика кошельковых неводов

- •4.3. Механика дрифтерных порядков Форма сетей во время лова

- •4.4 Механика ярусов

- •4. Выбор каната для хребтины

- •4.5. Физическое моделирование орудий лова

- •Перечень литературы

- •Тираж __________ экз. Подписано к печати ______________________.

Трёхмерные схематизации траловой системы.

Появление математических моделей тралов с пространственным изображением передней части было вызвано необходимостью установить взаимосвязь между вертикальным и горизонтальным раскрытием устья трала. При этом, в трехмерной модели учитывается как наличие физических связей боковых подбор с верхней и нижней, так и особенности распределения силы сопротивления траловой системы по узловым точкам устья трала.

Дверник А.В., Долин Г.Н. [4] предложили пространственную схему, в соответствии с которой устьевая часть пелагического трала изображена 4-мя подборами одинаковой длины S (рис. 4.6. а).

|

Рис. 4.6. Схема передней части трала по А.В.Двернику и Г.М.Долину. |

Предполагается, что под действием сил натяжения, подборы принимают форму близкую к цепной линии. При дальнейшем изображении передней части трала в проекциях, силы оснастки верхней и нижней подбор, приложены авторами в точках соединения голых концов и кабелей. Это упрощение приводит к тому, что верхняя и нижняя подборы располагаются в плоскостях, образованных попарно верхними и нижними топенантами, и в проекциях на плоскость ZОX не изображаются (рис. 4.7.).

Рис. 4.7. Схема к расчету сил вертикального раскрытия. |

Вертикальное раскрытие устья трала определяется разностью координат Z точек С и D. В принятой изначально пространственной схеме, центры подбор располагаются на конусной поверхности, и в проекции на плоскость XОZ (рис 4.6. б) изображаются отдельно от топенантов, и вертикальное раскрытие устья соответствует расстоянию между центрами верхней и нижней подбор. Сделанные упрощения расчетной схемы не оговорены авторами и созданная математическая модель, на наш взгляд не соответствует принятой первоначально пространственной схеме. Это ставит под сомнения адекватность найденной авторами связи сил оснастки и параметров раскрытия трала.

В.И. Габрюк [3] применил более точное изображение трала в проекциях (рис. 4.8). Образующими оболочки трала AE, DB являются не топенанты, а проекции плоскостей, в которых расположены подборы трала.

|

Рис. 4.8. Схема В.И.Габрюка для расчета вертикального раскрытия устья трала. |

Для

определения параметров кабелей Габрюк

использует понятие одинарного кабеля,

под которым понимается линия

равнодействующей натяжений верхнего

и нижнего кабелей. По его же утверждению

понятие одинарного кабеля имеет смысл

только тогда, когда верхний и нижний

кабели находятся в одной плоскости.

Следовательно, при общепринятой для

разноглубинных тралов 4-х угольной схеме

кабельного вооружения, когда на ориентацию

кабелей влияют как отношение сил

![]() и QHK,

так и крен доски, понятие одинарного

кабеля не всегда применимо. В связи с

этим возникают ограничения и по применению

расчетной модели в целом.

и QHK,

так и крен доски, понятие одинарного

кабеля не всегда применимо. В связи с

этим возникают ограничения и по применению

расчетной модели в целом.

Значительного числа недостатков, выявленных в предыдущих моделях, лишены математические модели конфигурации траловых систем, предложенные В.П.Карпенко [7]. Они основаны на пространственных схемах, в которых передняя часть трала изображается 4-мя топенантами и 4-мя подборами, для схематизации которых приемлем любой вариант, описанный для плоских схем.

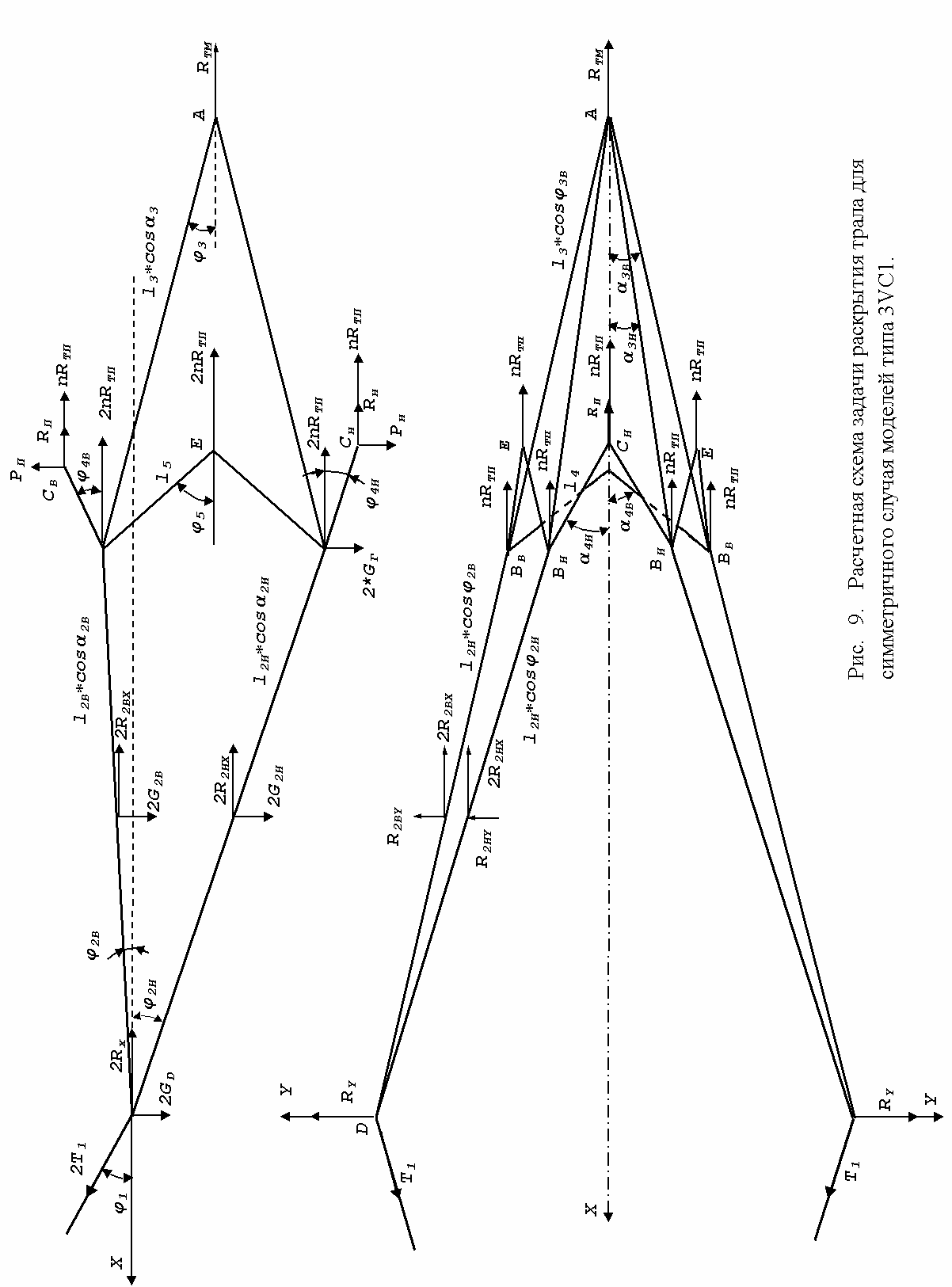

Как базовую рассмотрим V–образную схему 3VC1 (рис. 4.9.), в которой кабельная оснастка схематизируется в виде 4-х тяжелых нерастяжимых стержней.

Передняя часть представлена 9-ю узловыми точками:

ВВ – вершины крыльев верхней подборы;

ВН – вершины крыльев нижней подборы;

СВ – центр верхней подборы;

СН – центр нижней подборы;

Е – центры боковых подбор;

А – точка схождения топенантов трала, в которых шарнирно связаны между собой конструктивные элементы в виде невесомых стержней, длина которых:

l3 – длина топенанта;

2l4 – длина верхней подборы;

2l5 – длина боковой подборы.

На систему действуют внешние силы:

RTM – сила сопротивления мешка трала;

nRTП

– доля силы сопротивления сетной

оболочки трала приходящаяся на одну

узловую точку устья трала. Устье трала

образовано восьмью узловыми точками,

следовательно

![]() .

.

PП – подъемная сила оснастки верхней подборы;

RП – сила сопротивления оснастки верхней подборы;

PН– потопляющая сила оснастки верхней подборы;

RН –сила сопротивления оснастки нижней подборы;

GГ – потопляющая сила углубителя.

На кабели и ваера действуют следующие внешние силы:

R1X , R2ВX , R2НX – силы сопротивления ваера, верхнего и нижнего кабелей соответственно;

G1 , G2В , G2Н – гидродинамические потопляющие (подъемные) силы ваера, верхнего и нижнего кабелей соответственно;

GD – сила веса траловой доски;

RX – сила сопротивления траловой доски;

RY – распорная сила траловой доски.

Сетная оболочка трала представляет собой пирамидальную поверхность, боковыми ребрами которой являются топенанты.

Таким образом, в данной схеме реализовано условие взаимосвязанности вертикального и горизонтального раскрытий устья трала. Как результат расчета мы будем иметь данные о форме и ориентации следующих элементов трала: верхней, нижней и боковых подбор, топенантов, тралового мешка, кабельной оснастки и траловых досок. Получив, на основании этих данных площадь устья и углы атаки всех пластей трала можно приступить к оценке эффективности работы трала и промысловой системы в целом.

Значительным преимуществом схем В.П.Карпенко является то, что математические модели для их расчёта могут быть построены на простых уравнениях статики механических систем, и при этом позволят определить конфигурацию траловой системы с учетом значительного числа влияющих переменных.

Описание расчетной схемы и математической модели.

Судно схематизировано материальной точкой, расположенной в центре линии, соединяющей ваерные блоки, к которой по направлению движения судна приложена сила, равная тяге судна. Условно считаем, что в этой точке находятся ваерные блоки и от нее измеряется длина ваеров. В этой же точке располагаем начало системы координатных осей ox, oy, oz. Ось ox направляется обратно курсу судна, ось oz – отвесно вниз, по направлению силы тяжести, oy – горизонтально, перпендикулярно оси ox.

Ваера схематизируем прямолинейными жесткими стержнями, погруженными силами собственного веса G1. К ваерам приложим гидродинамические силы R1X - сопротивление ваеров и R1Z – подъемная сила ваеров. Распорные устройства схематизируем материальными точками D1 и D2, обладающими силой тяжести GD, к которым приложены распорная сила Ryd и сила гидродинамического сопротивления Rxd,. Кабельные канаты и голые концы с достаточной точностью можно схематизировать в виде тяжелых прямолинейных стержней, диаметром d2 и d3, находящихся под действием сил веса G2 и G3. Гидродинамическими силами кабелей и голых концов пренебрегаем. Грузы–углубители схематизированы материальными точками с потопляющей силой GГ. Гидродинамические щитки схематизированы материальной точкой с приложением сил Rzщ и Rxщ в центре подборы. Цепь по нижней подборе изображена материальной точкой, расположенной в центре нижней подборы с приложением к ней сосредоточенной силы Gнп. Для тралового мешка совершенно логична схематизация материальной точкой, к которой приложена сила RтМ, равная сопротивлению мешка.

На основании принятых допущений в характере приложения сил к контуру трала и в схеме изображения передней части трала, при 3-х мерной схематизации получим расчетную схему, изображенную на рис. 10.

На схеме приняты следующие обозначения:

l0 – длина верхнего кабеля,

l1 – длина нижнего кабеля.

l2 – длина верхних и боковых голых концов,

l5 – длина нижних голых концов,

l6 – длина верхней/нижней подборы (половина);

l7 – длина сборочных.

l8 – длина боковых подбор (половина),

l10 – длина топенантов трала,

Углы атаки проекций стержней на плоскость XOY обозначены греческими буквами с цифровым индексом от 0 до 16, соответствующим номеру канатного элемента.

Углы атаки проекций стержней на плоскость XOZ обозначены греческими буквами с цифровым индексом от 0 до 16, соответствующим номеру канатного элемента.

К точке А приложена сила Х1, равная сумме силы сопротивления тралового мешка RтМ и половины сопротивления трала 0,5∙Rт. Вторая половина силы сопротивления трала рассредоточена по центрам подбор (точкам С3, С2В, С2Н) в виде сил Х2, равных 0,125∙Rт. Раскрытие устья трала характеризуется двумя величинами – ВК – расстояние между крыльями по боковым подборам, ВП – расстояние между концами верхней (нижней) подборы. К центру верхней подборы (точка С1В) приложена подъемная сила Z1, равная сумме подъемных сил гидродинамических щитков и кухтылей, а также сила Х3, равная сумме сил сопротивления гидродинамических щитков и кухтылей в соответствии с оснасткой верхней подборы. К центру нижней подборы приложена потопляющая сила Z3, равная весу в воде цепи. К точкам соединения нижних голых концов и крыльев приложена потопляющая сила грузов-углубителей Z4. в местах расположения траловых досок (точка D), прилагаем силу их веса Z5.