- •Курс – 3

- •Содержание

- •Введение

- •Тематический план дисциплины.

- •Раздел 1. Внешние силы, действующие на орудия лова

- •1.1 Силы веса и трения; усилия, развиваемые рыбой

- •1.2 Гидродинамические силы

- •§ 2. Сопротивление деталей орудий лова, имеющих форму шара

- •Сопротивление канатов и ниток

- •Сопротивление объёмных сетей.

- •1.3. Тяговые характеристики судов

- •Фактическая тяга судна определяется по зависимости:

- •Раздел 2. Механика гибкой нити.

- •2.1 Аналитический расчет формы и натяжения гибких нитей.

- •2.2 Графостатический расчет формы и натяжения гибких нитей, канатов и сетей

- •Вопросы для самоконтроля

- •Раздел 3. Механика сетей

- •3.1 Геометрия и статика рыболовных сетей

- •3.1.1. Общие свойства рыболовных сетей

- •3.1.2. Статика плоской рыболовной сети

- •2.3. Сетные оболочки

- •Раздел 4. Механика основных орудий лова

- •Механика тралов Расчетные схемы траловых систем.

- •4.1.1. Двухмерные схематизации траловой системы.

- •Трёхмерные схематизации траловой системы.

- •Описание входных параметров.

- •Алгоритм расчета конфигурации траловой системы.

- •Контрольные вопросы.

- •4.2. Механика кошельковых неводов

- •4.3. Механика дрифтерных порядков Форма сетей во время лова

- •4.4 Механика ярусов

- •4. Выбор каната для хребтины

- •4.5. Физическое моделирование орудий лова

- •Перечень литературы

- •Тираж __________ экз. Подписано к печати ______________________.

3.1.2. Статика плоской рыболовной сети

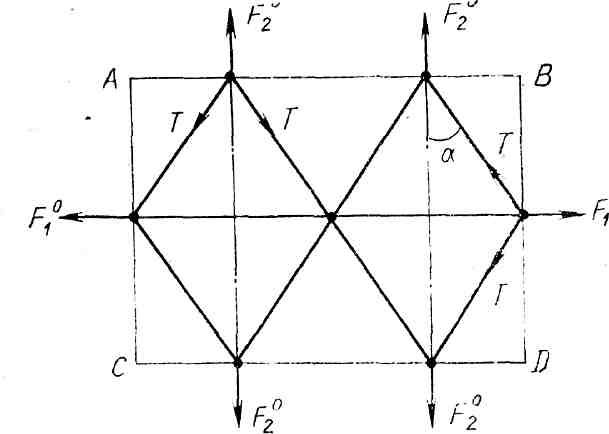

Соотношения сил, растягивающих ячею сети. Чтобы определить основные силовые соотношения для плоской сети, предположим, что сеть ABCD (рис. 3.8) состоит всего из двух ячей. Сеть растянута внешними силами F1O и F2O, которые приложены к узлам и направлены вдоль диагоналей ячей. Они уравновешиваются натяжениями в нитях Т.

Из условий равновесия узлов получаем

F2O = 2Tcos,

F1O =2Tsin,

откуда

F2O = F1O ctg. (3.26)

Теперь увеличим число ячей сети по каждой стороне в k раз, а шаг их пропорционально уменьшим в k раз. Тогда внешние усилия,, растягивающие ячею уменьшенных размеров вдоль ее диагоналей. F2 и F1 будут

![]()

![]()

F2 = F1 ctg.

Сравнивая выражения (3.27) и (3.26), видим, что соотношение сил F2 и F1 не зависит от размера ячеи.

Положим, что шаг ячеи сети бесконечно мал, а число ячей бесконечно велико (непрерывная мoдель сети). Из-за малого шага ячеи можно считать, что по кромкам идеализированной сети внешние силы распределены равномерно. Тогда в пределах одной ячеи с достаточно. малыми диагоналями x: и у напряжения будут

![]() и

и

![]()

Их соотношение поэтому выразится как

![]()

а с учетом соотношения (3.27) получим

2

= 1ctg2

или

(3.29)

(3.29)

|

|

Рис. 3.11. Внешние и внутренние силы в ячеях сети. |

Рис. 3.12. Переход от непрерывной модели сети к дискретной |

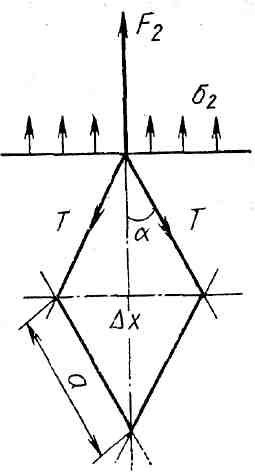

Для определения величины натяжения нитей рассмотрим схему, изображенную на рис. 3.12. Очевидно, что F2 = 2x= 2asin. Кроме того, F2 = 2Tcos. Приравнивая правые части, получим T = 2 a tg. (3.30)

Рассмотрение аналогичной схемы для горизонтальных сил Ft дает

T = 1 a ctg.. (3.31)

Таким образом, мы перешли к натяжению в отдельных нитях как функции от распределенной по сети внешней нагрузки, величины шага ячеи и посадки, т. е. перешли от непрерывной модели сети к дискретной.

Соотношение сил, растягивающих сеть. Если сеть длиной L и высотой Н растягивается по кромкам вертикальными Py и горизонтальными Рx нагрузками, то, поскольку Рy = L, Рx = H, соотношение между ними будет

![]() (3.32)

(3.32)

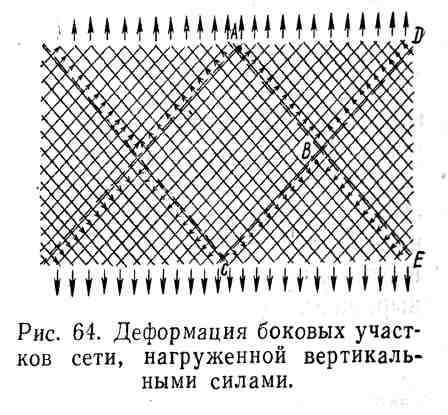

Рис

3.13 Деформация боковых участков сети,

нагруженной вертикальными силами

Взаимозависимость вертикальных и горизонтальных нагрузок учитывают при выборе коэффициентов посадки. Так, например, при иX= 0,5 в соответствии с выражением (3.29) имеем y = 3x, a при иX= 0,87 вертикальная нагрузка снижается до y = l/3x. Отчетом этого иногда применяют посадку жаберных сетей и кошельковых неводов с большим иX. Для тралов же большие их нежелательны, поскольку это вызывает повышение стягивающих усилий по периметру трала и снижение его раскрытия.

В сети, нагруженной вертикальными силами, возникает деформация ее боковых участков. Из рис. 3.13 видно, что левее линии ABC нагружены все четыре нити, выходящие из каждого узла. На участках, ограничиваемых линиями ABD и СВЕ, нагружены лишь три нити каждого узла, а в узлах, расположенных на участке, ограничиваемом линией DBE, нагружены только две нити в каждом узле. Вследствие этого узлы сети, расположенные правее линии ABC, стремятся сдвинуться влево. Аналогичное явление имеет место на левом боковом участке сети. Если же приложить к сети не вертикальные, а горизонтальные нагрузки, то выгибаться будут ее верхняя и нижняя кромки. По этой же причине (несимметричные нагрузки в узлах) расходятся края отверстия внутри сети при ее порывах.

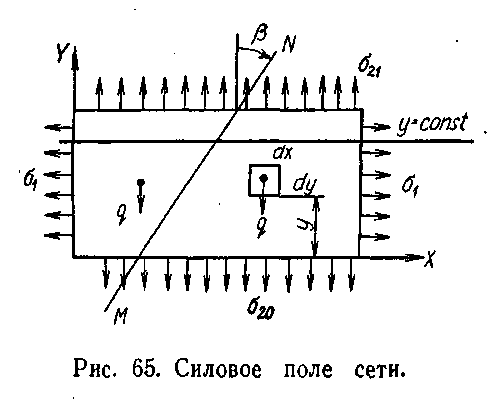

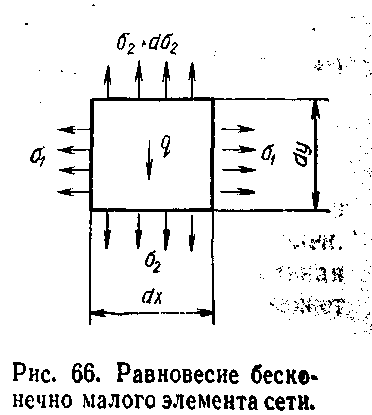

Сеть под действием параллельных сил, понятие о силовом поле сети. Пусть на прямоугольную сеть, рассмотренную ранее, помимо растягивающих сил, действуют дополнительные внешние силы qy равномерно распределенные по ее площади (рис. 3.14). Положим» что форма всех ячей сети сохраняется одинаковой, т. е. их = const, иy = const. Выделим из сети бесконечно малый элемент со сторонами dx и dy, нижняя кромка которого имеет ординату у, и рассмотрим условия его равновесия (рис. 3.15). С учетом размеров элемента внешняя сила, приходящаяся на его площадь, будет qdxdy.

|

|

Рис 3.14 Силовое поле сети |

Рис 3.15 Равновесие бесконечно малого элемента сети |

Тогда, проектируя все силы на ось Y, получим (2 + d2)dx – 2dx – qdxdy = 0 или d2 – qdy = 0, откуда после интегрирования и определения произвольной постоянной

2 = qy+ 2О (3.33)

С учетом выражения (3.28) получим

1 = (qy+ 2О )tg2. 3.34)

На любой горизонтальной линии у = const величины и 2 неизменны. Но вдоль других линий сети, например вдоль линии MN (см. рис. 3.14), характеризуемой углом , они изменяются. Такую идеализированную сеть можно рассматривать как силовое поле 1 или 2. Линии уровня у = const совпадают здесь с горизонтальными диагональными линиями ячей сети, а градиент этого поля совпадает с вертикальными диагональными линиями. Градиенты поля с учетом выражений (3.33) и (3.34) будут

![]() (3.35)

(3.35)

![]() (3.36)

(3.36)

Изменение 1 и 2 вдоль любой линии MN найдем с учетом того, что линейный элемент ds вдоль линии MN будет ds == dy/cos, поэтому градиенты 2 и 1 вдоль линии MN составят

![]() (3.37)

(3.37)

![]() (3.38)

(3.38)

Силовое поле сети может представлять собой поля нескольких сил, которые связаны между собой. Так, помимо рассмотренных сил 1 и 2 имеет место поле сил натяжения нитей N, внешних сил q и скалярное поле коэффициента посадки и(х, у) — факторов, которые в общем случае могут быть переменными по поверхности сети.

|

|

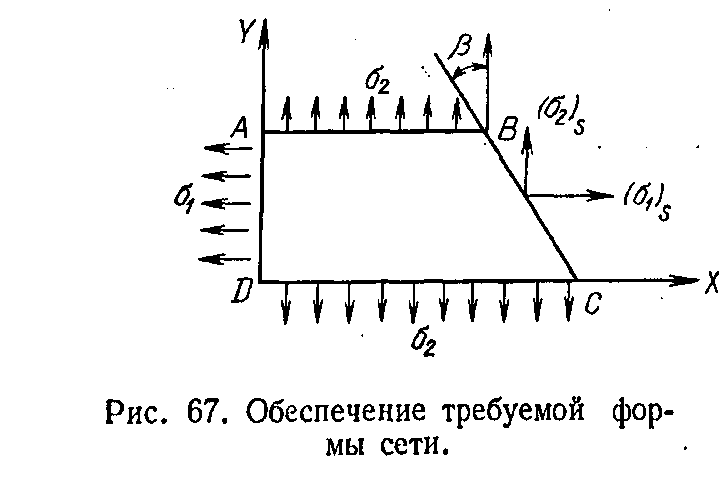

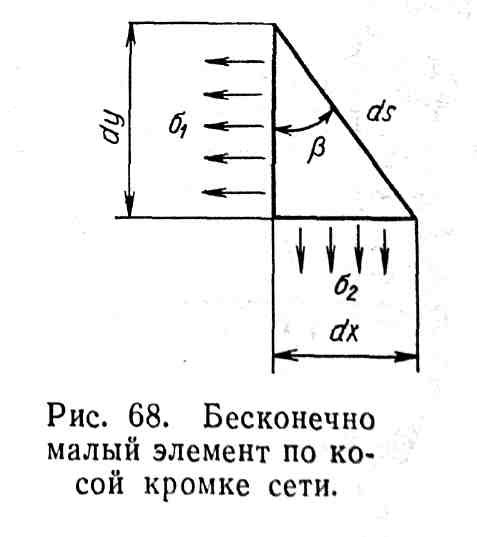

Рис 3.16 Обеспечение требуемой формы сети |

Рис 3.17 Бесконечно малый элемент на кромке сети |

Обеспечение требуемой формы сети. Пусть задана требуемая форма сети ABCD, показанная на рис. 3.16. Чтобы эта форма была обеспечена, необходимо приложить по кромке сети ВС соответствующие силы (x)S и (y)S. Для их определения выделим малый участок сети, представляющий собой прямоугольный треугольник, гипотенуза которого совпадает с косой кромкой сети ВС (рис. 3.17). Очевидно, что y dx= (y)Sds,

откуда

![]() (3.39)

(3.39)

аналогично y dx= (y)Sds

![]() (3.40)

(3.40)

Таким образом, приложение сил (х)S и (y)S по кромке ВС наряду с приложением сил x по кромке AD и y по кромкам АВ и АС обеспечивает требуемую форму АВСД нагруженной сети.

Статика плоской рыболовной сети. Если к горизонтальным кромкам плоской прямоугольной сети приложены вертикальные растягивающие нагрузки РВ (рис. 16), то для того чтобы сеть сохранила форму прямоугольника, к ее вертикальным кромкам должны быть приложены соответствующие по величине горизонтальные растягивающие усилия Рг. Связь между вертикальными и горизонтальными усилиями имеет вид

![]() (3.41)

(3.41)

Растягивающая нагрузка, приходящаяся на единицу длины кромки сети, называется напряжением и обозначается

1=РГ/h= 1= РB/1. (3.42)

Напряжения связаны между собой выражением

(3.42.а)

(3.42.а)

Под действием нагрузок, приложенных к кромкам сети, в ее нитях возникают натяжения Г, вычисляемые по формулам:

T=y·a·tga, (3.43)

T = x·a·ctga. (3.44)

Если помимо нагрузок по горизонтальным и вертикальным кромкам сети в ее плоскости действуют равномерно распределенные силы q (сила тяжести или гидродинамического сопротивления), то напряжения в каждой точке сети определяются по формулам:

2=qy+20 (3.45)

1=(qy+20)tg2a. (3.46)

Такая сеть находится в силовом поле 2 и 1. Линии уровня у = const совпадают в рассматриваемом случае с горизонтальными диагоналями ячей, а градиент поля — с вертикальными диагоналями (х=const).

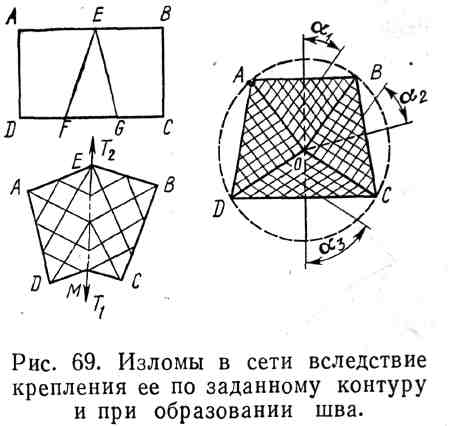

И

Рис

3.18 Изломы в сети вследствие крепления

её по заданному контуру и при образовании

шва

В качестве примера изломов в сети рассмотрим рис. 3.18. Посаженная на подборы сеть ABCD первоначально имела прямоугольную форму с равным количеством ячей по всем сторонам. После закрепления сети к обручу точки ABCD лежат на окружности с центром О. Коэффициенты посадки по кромкам сети стали соответственно

uAB=sin1

uDC=sin3

uAD= uBC=cos(1+)/2 (3.47)

Последнее равенство вытекает из того, что 2(1 + 22 + 3) = 360° или 2 = 90 - (1 + 3)/2. Из рис. 3.18 видно, что поле такой сети составлено как бы из четырех отдельных регулярных силовых полей. Их границы — линии излома, на которые ложится дополнительная нагрузка, следствием чего именно вдоль них прежде всего может иметь место обрыв нитей.

Рассмотрим еще один пример. Пусть из прямоугольной сети ABCD вырезали кусок FEG и затем сеть соединили по кромкам EF и GF.

Кромка ЕМ является линией излома, и вдоль нее возникает дополнительная нагрузка Т. Однако структура этой кромки такова, что она этой нагрузки воспринимать не может. Вот почему для подкрепления подобных кромок необходимо ставить топенанты и пожилины.

Литература: [1], стр. 75-92.

Вопросы для самоконтроля

Какую форму принимает сетное полотно, посаженое с разными коэффициентами по верхней и нижней подборе?

Какова зависимость между горизонтальным и вертикальным посадочными коэффициентами?

Как определяется натяжение в сети при её линейной деформации?