Лабораторная работа №1 (в 2х частях)

Разработал: д.т.н. Захаров Ю. В.

сентябрь 2012г.

«Определение основных параметров центробежного стенда»

Часть 1: Расчет мощности привода стенда.

Часть 2: Определение несущей способности вращательного звена.

Цель работы – ознакомить с методиками определения основных параметров центробежного стенда: центробежных сил, параметров балансира, расчет аэродинамической и инерционной составляющих мощности привода, оценка влияния на мощность привода ряда параметров (коэффициента аэродинамического сопротивления, площади миделя, резкости перегрузки, параметров АИ и балансира и др.) и изгибающих моментов от весовых и инерционных нагрузок, обеспечение несущей способности вращательного звена.

Основные параметры стенда, которые изучаются в данной лабораторной работе являются исходными данными для моделирования эксплуатационного процесса движения ЛА на испытательном стенде.

В наземных условиях линейные инерционные нагрузки, действующие на ЛА, могу имитироваться на центробежных стендах.

Центробежный стенд – техническое средство для испытания объектов, которое позволяет воспроизводить в исследуемой зоне испытуемого аппарата моделируемый закон изменения перегрузки во времени следующими способами:

изменением частоты вращения динамической установки с аппаратом;

поворотом исследуемого аппарата на динамической установки;

линейными перемещениями аппарата вдоль одной или нескольких пространственных осей на динамической установке.

Центробежные стенды, имея ряд преимуществ перед ракетными стендами, являются основными для лабораторных исследований, так как они позволяют:

моделировать динамические процессы входа ЛА в атмосферу планеты;

реализовывать различные законы изменения перегрузки во времени путем варьирования параметрами управляющей системы;

воспроизводить длительно действующие и импульсные перегрузки;

измерять параметры испытуемого аппарата с помощью токосъемника.

Перегрузки могут создаваться путем вращения и перемещения агрегатов ЛА относительно нескольких пространственных осей. По характеру воздействия на ЛА и возможности их воспроизведения перегрузки можно разделить на следующие группы: импульсные, непрерывные, периодические и непериодические ортогональные.

Центробежный стенд позволяет воспроизводить на изделии квазистатические нагрузки (по определенному закону). С его помощью можно имитировать функции нагружения для сравнительно больших частей конструкции ЛА. Каждое отдельное нагружения может производиться при фиксированной ориентации изделия в гондоле установки, что соответствует только одному определенному положению из бесчисленного множества, не обеспечивая динамического изменения вектора перегрузки. Аналогичное нагружения ЛА может воспроизводиться при статических испытаниях.

При реальной эксплуатации аппарата функции внешнего нагружения изменяются по времени и соответственно меняются действительные значения функции несущей способности. Следовательно, необходимо совмещение квазистатических и динамических нагруженный.

Поле сил на центробежном стенде

При

равномерном вращении планшайбы с

вертикальной осью вращения. О уравнения силовых линий и эквипотенциальных

поверхностей имеют вид:

уравнения силовых линий и эквипотенциальных

поверхностей имеют вид:

=

=

=

+

=

+ ,

,

Где

,

, – постоянные интегрирования. Графики

силовых линий, которые располагаются

в вертикальных плоскостях, проходящих

через ось вращения, представлены на

рис.1

– постоянные интегрирования. Графики

силовых линий, которые располагаются

в вертикальных плоскостях, проходящих

через ось вращения, представлены на

рис.1

Рис. 1

Силовые и эквипотенциальные линии суммарного центробежного и гравитационного поля.

Эквипотенциальные поверхности есть параболоиды вращения. Центробежное поле является стационарным, центральным силовым полем. Для стендов, предназначенных для испытания блоков и аппаратов на комплексные перегрузки, характерно иное силовое поле.

Во

- первых при расчете режимов испытаний

изделий их сила веса часто не учитывается,

потому что она мала в сравнении с

инерционными силами, поэтому силовое

поле на стендах можно считать

плоскопараллельным. Во-вторых, при

испытаниях блоков на стендах изменяют

угловую скорость вращения планшайбы и

иногда перемещают платформы с изделием

вдоль планшайбы. Обозначим алгебраическую

сумму сил, направленных нормально к оси

планшайбы

(рис. 2)

(рис. 2)

, а вдоль этой оси -

, а вдоль этой оси -

:

:

=m

=m

=m

г де

m

– масса блока.

де

m

– масса блока.

Рис. 2

Силовые и эквипотенциальные линии комплексного поля.

Уравнение силовой линии имеет следующий вид:

где

;

;

Решение уравнения имеет вид:

Уравнение эквипотенциальных линий получим из условия их перпендикулярности силовым линиям:

Силовое поле центробежных стендов неоднородно, вследствие чего перегрузки в различных точках изделий, испытываемых на стендах, будут неодинаковы. Поскольку перегрузки в различных точках изделий различны, то для удобства исследования и выбора режимов испытания предлагается назначать базовую точку, например, центр масс блока.

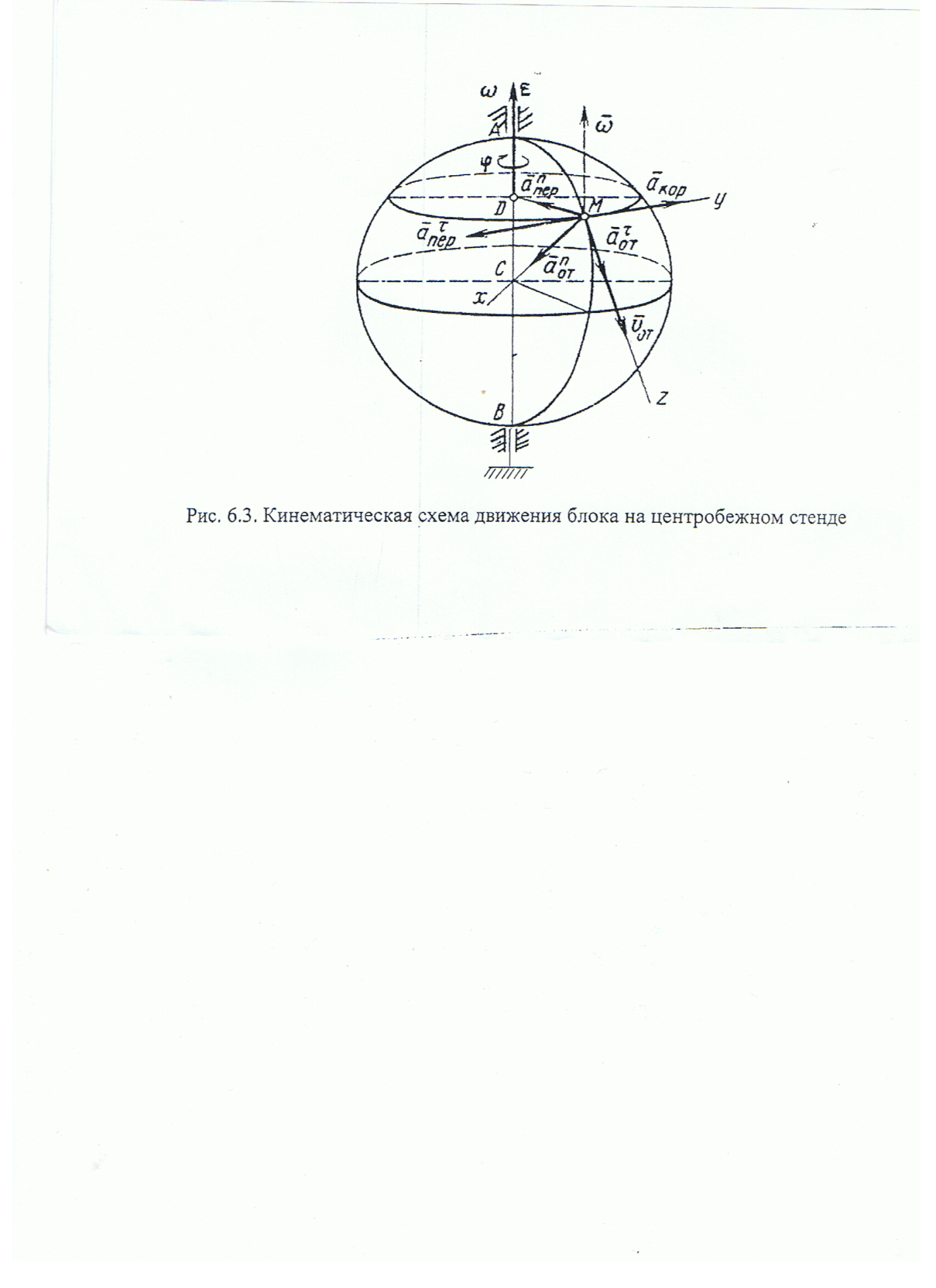

Силы инерции, действующие на элементы объекта испытаний на стенде, определяются по формуле (рис. 3):

где

– абсолютное ускорение базовой точки

М блока на стенде. Это ускорение равно:

– абсолютное ускорение базовой точки

М блока на стенде. Это ускорение равно:

где

– относительное, переносное и кориолисово

ускорения блока аппарата.

– относительное, переносное и кориолисово

ускорения блока аппарата.

.

.

Следовательно,

Абсолютное ускорение блока будет иметь вид:

Рис. 3

Кинематическая схема движения блока на центробежном стенде.

С целью снижения градиента перегрузок в периферийных точках аппарата применяется метод компенсации неравномерности нагрузки при исследованиях на центробежном стенде.

При определенных допущениях момент привода стенда необходим для преодоления аэродинамического сопротивления, сил инерции, сил трения в электрических, гидравлических, пневматических коллекторах, опорах и редукторе

где

– аэродинамический момент,

– аэродинамический момент,

– инерционный момент,

– инерционный момент,

– соответственно моменты трения в

электрическом, гидравлическом и

пневматическом коллекторах;

– соответственно моменты трения в

электрическом, гидравлическом и

пневматическом коллекторах;

– соответственно моменты трения в

опорах и редукторе.

– соответственно моменты трения в

опорах и редукторе.

Центробежный стенд включает в себя: центробежную установку, специальную динамическую установку, источники питания, систему управления, контрольно-измерительную и анализирующую аппаратуру, первичные преобразователи, вспомогательные приборы и устройства.

Принципиальная схема центробежного стенда представлена на рис. 4.

Рис.4

Принципиальная - схема центробежного стенда.

Центробежная установка классической схемы включает в себя: привод с системой управления, главный вал, вращательное звено, опоры, динамические установки и оснащение, бункер, балансиры, токосъемник, коллектор, редуктор, тормозную систему, загрузочный люк, грузоподъемное средство, фундамент, вакуумную систему, телекамеры.

Методы испытаний ЛА на воздействие линейных ускорений

точная имитация линейных ускорений (максимальная величина, продолжительность действия, закон изменения во времени, резкость, предельный импульс и мера интегрального воздействия), действующих на аппарат в условиях его эксплуатации;

если в соответствующей НТД не установлены направление и значение ускорения, то ускорение должно воздействовать поочередно в обоих направлениях трех взаимно перпендикулярных осей, которыми являются три главные оси испытуемого образца;

с целью определения структурной прочности образца или его способности противостоять силам, возникающим в движущемся аппарате или во вращающемся механизме, значение ускорения должно соответствовать требуемой степени жесткости, определяемой НТД и условиями эксплуатации;

если положение образца известно по отношению к движущемуся ЛА и необходимо воспроизвести три компонента ускорения одновременно, то образец подвергается ускорению, равному по амплитуде и направлению результирующей трех компонентов;

при отсутствии требований сохранения соотношения углов между результирующей ускорения и образца, то адекватным является приложение вдоль основной оси образца результирующего ускорения, являющегося наибольшим из трех заданных уровней компонентов, а по остальным осям должны быть приложены соответствующие уровни компонентов ускорения.

Моделирование воздействия линейных ускорений на образцах ЛА может производиться при испытаниях на прочность устойчивость и стойкость.

Расчет мощности привода центробежного стенда. Исходные данные: максимальное ускорение, время действия, закон изменения ускорения во времени, резкость ускорения, предельный импульс, мера интегрального воздействия, масса ОИ, габариты ОИ, координаты ц. м. ОИ, момент инерции ОИ.

Центробежные стенды должны обеспечивать подачу на спускаемый аппарат различных видов питания (электрической, гидравлической и пневматической энергий, стимулирующих воздействий и командные сигналы), а также обеспечивать снятие информации с аппарата, установленного на динамической установке.

Значение центробежной силы определяется по формуле

где

=2

=2 – угловая скорость, R

– радиус установки объекта,

– угловая скорость, R

– радиус установки объекта,

– частота вращения платформы.

– частота вращения платформы.

Тогда перегрузка

Для уравновешивания центробежной силы от объекта испытания на противоположном конце вращательного звена устанавливается балансир. Расстояние от оси главного вала до балансира можно определить по формуле

где Q – вес балансира.

Фронт нарастания радиального ускорения до требуемого значения определяется законом n=f(t).

Для получения необходимого разгона и торможения вращательного звена центрифуги необходимо применять в системе управления специальные устройства, обеспечивающие соответствующее увеличение или уменьшение угловой скорости главного вала.

Стенды необходимо снабжать дистанционными контрольно-измерительными приборами: указателем линейных ускорений и указателем скорости изменения линейного ускорения.

Для обеспечения контроля бортового оборудования ОИ в процессе испытаний установки должны снабжаться токосъемными устройствами, обеспечивающими соединение электроцепей ОИ с неподвижной частью схемы, а также устройствами для снятия гидравлических, пневматических и других характеристик объекта испытаний.

Мощность привода стенда необходима для преодоления действия аэродинамического сопротивления, сил инерции, сил трения в опорах, редукторе и коллекторах

Мощность, необходимая для преодоления сил аэродинамического сопротивления,

где

– сила лобового сопротивления, V

– линейная скорость движения объекта

по радиусу.

– сила лобового сопротивления, V

– линейная скорость движения объекта

по радиусу.

Сила аэродинамического сопротивления

,

, – коэффициенты лобового сопротивления

объекта и балансира,

– коэффициенты лобового сопротивления

объекта и балансира,

– удельная плотность воздуха, кг/м3,

– удельная плотность воздуха, кг/м3,

,

, – площади моделей объекта и балансира,

– площади моделей объекта и балансира,

– площадь Миделя (площадь прямоугольника).

– площадь Миделя (площадь прямоугольника).

Максимальная

мощность развивается центрифугой на

участке разгона, т.е. во время преодоления

наибольших инерционных нагрузок (время

разгона

Здесь

– момент сил инерции центрифуги,

кг*м2/с2;

J

– момент инерции центрифуги, кг*м2;

– момент сил инерции центрифуги,

кг*м2/с2;

J

– момент инерции центрифуги, кг*м2;

где

,

, ,

, – собственные моменты инерции объекта,

балансира и платформы относительно оси

вращения центрифуги;

– собственные моменты инерции объекта,

балансира и платформы относительно оси

вращения центрифуги;

;

; ;

; ,

,

где l – длина платформы.

Мощность, необходимая для преодоления сил трения в гидроколлекторе

где

– момент силы трения в цапфе гидроколлектора

(вал центрифуги имеет две цапфы, поэтому

в уравнении стоит цифра 2):

– момент силы трения в цапфе гидроколлектора

(вал центрифуги имеет две цапфы, поэтому

в уравнении стоит цифра 2):

где

– радиус цапфы (вала) гидроколлектора;

– радиус цапфы (вала) гидроколлектора;

– усиление, действующее от цапфы на вал

центрифуги;

– усиление, действующее от цапфы на вал

центрифуги;

– коэффициент трения цапфы о вал;

– коэффициент трения цапфы о вал; – момент сил торцевого гидроколлектора.

– момент сил торцевого гидроколлектора.

Элементарный

момент трения d

на бесконечно узком кольце шириной d

,

будет d ,

отсюда

,

отсюда

где

– коэффициент трения торцевого

коллектора;

– коэффициент трения торцевого

коллектора;

– внутренний радиус;

– внутренний радиус;

– внешний радиус торцевого гидроколлектора;

p

– давление торцевого гидроколлектора

на вал.

– внешний радиус торцевого гидроколлектора;

p

– давление торцевого гидроколлектора

на вал.

Расчет

проводим через величину усилия

,

действующего на вал торцевого

гидроколлектора, поэтому определим

значение p

через

:

,

действующего на вал торцевого

гидроколлектора, поэтому определим

значение p

через

:

Тогда

Окончательно получим

Мощность, необходимая для преодоления сил трения в электрическом коллекторе:

Здесь

– сила трения щеток о коллектор, Н;

– сила трения щеток о коллектор, Н;

– линейная скорость вращения коллектора,

м/с:

– линейная скорость вращения коллектора,

м/с:

где

– удельное давление одной щетки на

коллектор; S

– площадь контакта одной щетки; f

– коэффициент трения; Z

– число щеток электроколлектора.

– удельное давление одной щетки на

коллектор; S

– площадь контакта одной щетки; f

– коэффициент трения; Z

– число щеток электроколлектора.

Мощности

для преодоления сил трения в редукторе

и опор

и опор

определяется с учетом их конструктивных

особенностей.

определяется с учетом их конструктивных

особенностей.

Несущую способность вращательного звена центробежной установки можно определить из условия

где

– допустимое напряжение; n

– коэффициент запаса прочности; S

– площадь сечения вращательного звена;

F

– центробежная сила;

– допустимое напряжение; n

– коэффициент запаса прочности; S

– площадь сечения вращательного звена;

F

– центробежная сила;

,

, ,

, - изгибающие и крутящие моменты;

- изгибающие и крутящие моменты;

,

,

,

,

- осевые и крутящие моменты сопротивления

сечений вращательного звена.

- осевые и крутящие моменты сопротивления

сечений вращательного звена.