- •Оптимизация. Критерии оптимальности; целевая функция. Классификация. Модели оптимизационных задач. Примеры.

- •Решение краевых задач для обыкновенных дифференциальных уравнений и систем. Основные положения.

- •Метод стрельбы. Схемы дихотомии и секущих.

- •Метод стрельбы для линейной краевой задачи.

- •Метод конечных разностей, или метод сеток.

- •Полуаналитические методы решения краевой задачи. Метод коллокации.

- •Полуаналитические методы решения краевой задачи. Метод Галеркина.

- •Разностные схемы для уравнений в частных производных. Основные понятия.

- •Сходимость, аппроксимация и устойчивость разностных схем

- •Разностные схемы для уравнений параболического типа. Решение задачи Коши.

- •Устойчивость двухслойных разностных схем для уравнений параболического типа

- •Построение разностной аппроксимации для уравнения Пуассона.

- •Различные краевые задачи и аппроксимация граничных условий.

- •Построение разностной схемы в случае задачи Дирихле для уравнения Пуассона.

- •Метод матричной прогонки. Итерационный метод решения разностной схемы для задачи Дирихле.

- •Итерационный метод решения разностной схемы для задачи Дирихле

- •Разностные схемы для уравнений гиперболического типа. Решение задачи Коши Разностные схемы для уравнений гиперболического типа

- •Решение задачи Коши

- •Разностные схемы для уравнений гиперболического типа. Решение смешанной задачи.

- •Общие понятия метода конечных элементов.

- •Дискретизация области и нумерация узлов.

- •Линейные интерполяционные полиномы.

- •Одномерный симплекс-элемент.

- •Двумерный симплекс-элемент.

- •Местная система координат.

- •Двумерные l-координаты.

- •Объединение элементов в ансамбль.

- •Вывод уравнений для элементов с помощью метода Галеркина.

- •Пример расчета одномерного температурного поля в однородном стержне.

Двумерные l-координаты.

Для треугольного элемента наиболее распространенной является система координат, определяемая тремя относительными координатами L1, L2, L3 (см. рис. 16).

Рис. 16. L-координаты для треугольного элемента

Каждая координата представляет собой отношение расстояния от выбранной точки треугольника до одной из его сторон s к высоте h, опущенной на эту сторону из противолежащей вершины. Ясно, что координаты Li изменяются в пределах от 0 до 1. Координаты L1, L2, L3 называются L-координатами. Их значения дают относительные величины площадей треугольников, на которые разбит элемент (рис. 17).

j

Рис. 17. Геометрическая интерпретация L-координат

L-координаты

точки В

представляют собой площади треугольников,

изображенных на рис. 17. Площадь

треугольника (i,

j,

k)

дается формулой

треугольника (i,

j,

k)

дается формулой

.

(3.93)

.

(3.93)

Площадь

заштрихованного треугольника

заштрихованного треугольника

равна

равна

.

(3.94)

.

(3.94)

Поэтому

.

(3.95)

.

(3.95)

Аналогично

.

(3.96)

.

(3.96)

Так как A1+A2+A3 = At, то

(3.97)

(3.97)

Оказывается, что

координатные переменные

представляют

собой функции формы для треугольного

симплекс-элемента:

представляют

собой функции формы для треугольного

симплекс-элемента:

(3.98)

(3.98)

Как видно из рис. 17,

Подобные соотношения

выполняются также для

и

и

.

.

Кроме того, формула (3.97) позволяет утверждать, что в произвольной точке элемента функции формы всегда в сумме равны 1.

Преимуществом L-координат является существование интегральных формул, которые упрощают вычисление интегралов вдоль сторон элемента и по его площади:

,

(3.99)

,

(3.99)

(L – расстояние между двумя узлами рассматриваемой стороны).

.

(3.100)

.

(3.100)

Использование соотношения (3.100) может быть проиллюстрировано при вычислении интеграла вида

,

,

где Ni и Nj – функции x и y. Этот интеграл по площади элемента преобразуется следующим образом:

.

.

Объединение элементов в ансамбль.

Интерполяционный полином для каждого элемента имеет вид

,

(3.101)

,

(3.101)

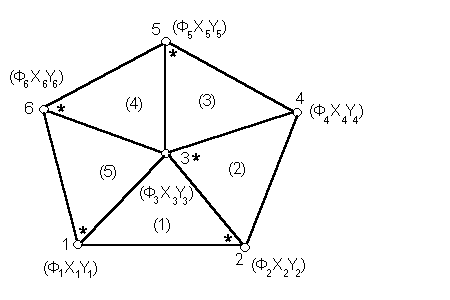

где индекс (е) означает произвольный элемент.Техника включения элемента в область может быть проиллюстрирована на примере простой пятиэлементной конфигурации (рис. 18).

Рис. 18. Пятиэлементная конфигурация

Узлы пронумерованы от единицы до шести. Величины Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5, Ф6 представляют собой глобальные степени свободы. Координаты узлов (X, Y ), =1,...., 6, предполагаются известными. Номера элементов записаны в круглых скобках.Для обозначения номеров узлов элемента могут быть использованы принятые выше индексы i, j, k, как только определен первый узел в каждом элементе. На рис. 18. i-й узел в каждом элементе выделен символом .Фиксирование узла i позволяет записать следующие равенства для различных элементов:

Элемент1: i=2, j=3, k=1; (3.102a)

Элемент2: i=3, j=2, k=4; (3.102б)

Элемент3: i=5, j=3, k=4; (3.102в)

Элемент4: i=6, j=3, k=5; (3.102г)

Элемент5: i=1, j=3, k=6. (3.102д)

С помощью этих соотношений осуществляется включение элемента в область, так как они ставят в соответствие индексы элемента i, j, k глобальным номерам узлов. Этот процесс фиксирует координаты узлов элемента.Значения индексов i, j, k могут быть подставлены в формулу (3.101), что приводит к следующей совокупности уравнений для элементов:

(3.103)

(3.103)

Функции формы − множители при узловых значениях в формулах (3.103) − определяются подстановкой числовых значений i, j, k в уравнения для функций формы.

Так, функция Nk(e) записывается в виде

(3.104)

(3.104)

Для пятого элемента i=1, j=3, k=6, что дает

(3.105)

(3.105)

Функции формы

и

и

в (3.103) − разные величины, даже если

равны

в (3.103) − разные величины, даже если

равны

и

и

![]() .

В выражение для

входят константы

.

В выражение для

входят константы

откуда

ясно, что

.

.

С помощью равенств

(3.103) конечные элементы объединяются в

ансамбль, а интерполяционные функции

выражаются через глобальные узловые

значения и глобальные координаты,

которые вводятся вместо произвольных

.

.