МАИ ( Национальный, исследовательский университет ) Факультет №3 ( Системы управления, информатика и электроэнергетика ) Реферат по дисциплине:

Введение

в Авиационную и ракетно-космическую

технику

На тему:

История, разработка

и эксплуатация советского самолёта-истребителя

времён Второй мировой войны И-5

Выполнил: студент

группы 3о – 108 Б

Сединкин В.А.

Проверил: профессор

Павлова

Н.В.

Москва

2012 год

Выполнил: студент

группы 3о – 108 Б

Сединкин В.А.

Проверил: профессор

Павлова

Н.В.

Москва

2012 год

Содержание

Введение………………………………………………….……………….………….....….3 1) История создания и эксплуатации самолёта И-5..........…….….….....……………..4 2)Подробная история жизни самолёта И-5………………………………..……….......9 3) «Король истребителей» Н.Н.Поликарпов……………………………………….…14 Заключение………………………………………………………………………………..18 Список используемых источников……………………………………………….…....19

3

Введение Советский самолёт-истребитель И-5 – это одна из первый летательных боевых машин времён Второй мировой войны, выпускавшаяся с 1933 по 1939г, разработанная Н. Н. Поликарповым совместно с Д. П. Григоровичем и имевшая несколько прототипов. В годы серийного производства было выпущено 803 самолета. Этот самолёт стал основой развития боевой авиации в СССР и был прообразом таких самолётов, как И-15 бис, И-15 (ЦКБ-3) и И-153 «Чайка»

4

История создания и эксплуатации самолёта И-5

1) Пятилетним планом опытного самолетостроения, разработанным Авиатрестом в 1928 году, предусматривалось, в частности, создание одноместного, хорошо вооруженного истребителя, который по летно-тактическим данным не уступал бы лучшим зарубежным машинам такого класса.

В конце апреля 1930 года было построено три опытных экземпляра нового истребителя: два с двигателями воздушного охлаждения и один с опытным двигателем жидкостного охлаждения. Все три экземпляра нового истребителя, получившего название И-5, были опробованы в воздухе. Полеты показали, что машина перспективна, но требует некоторого снижения веса конструкции и усиления вооружения.

Специально созданная небольшая группа, возглавляемая автором общего вида самолета Н.Н.Поликарповым и участником проектирования Д.П.Григоровичем, провела большую работу по доводке конструкции и добилась значительного снижения веса истребителя, улучшения его маневренности и увеличения вертикальной скорости. Был создан и вариант самолета с 4 пулеметами вместо двух. О качестве самолета говорит такой факт: на нем летчик В.А.Степанченок впервые выполнил перевернутый штопор. [4]

Слева - Н.Н.Поликарповым , посередине - Д.П.Григоровичем , справа - В.А.Степанченок

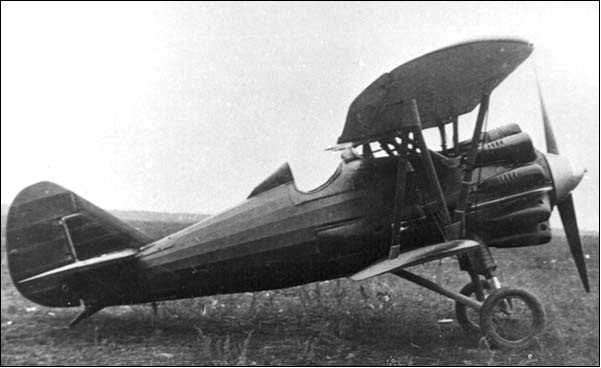

2) Конструкция И-5 была смешанной. И-5, как и большинство истребителей того времени, являлся полуторапланом, т. е. бипланом, у которого нижнее крыло существенно (на 2,63 м) короче верхнего. Конструкция обоих крыльев была двухлонжеронной. Деревянные коробчатые лонжероны склеивались казеиновым клеем. Более длинное верхнее крыло имело 20 нервюр, а более короткое нижнее - 15. Передняя кромка крыла

5

обшивалась дюралем (на 150 мм), а дальше все крыло обтягивалось полотном, пропитанным аэролаком. Каркас центроплана был дюралевым. Верхнее крыло несло элероны и имело вырезы спереди и сзади для улучшения обзора.

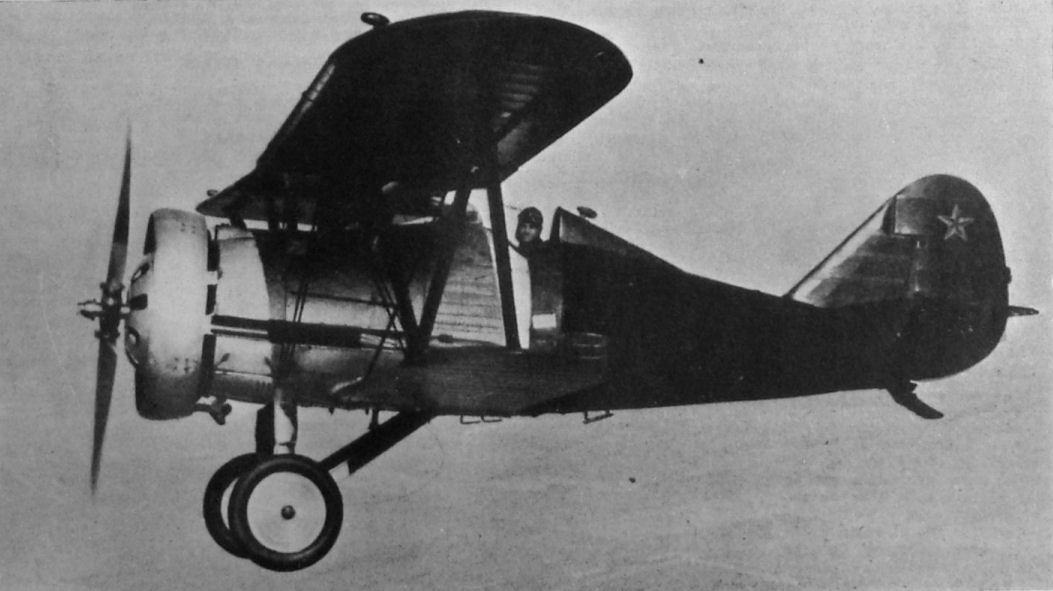

Фюзеляж — ферменный, сварной из труб, обшит полотном. На серийных самолетах для снижения сопротивления на головки звездообразного двигателя впервые в практике советского самолетостроения ставился кольцевой капот. Высокая горизонтальная скорость (278 км/час), минимальное время для выполнения виража, хорошая скороподъемность и простота в пилотировании выдвинули И-5 в число лучших в мире истребителей начала 30-х годов. Весной 1930 г. И-5 был построен и начались его испытания. Назывался этот самолет необычно — ВТ-11 (аббревиатура ВТ означала — внутренняя тюрьма).

Один за другим в течение трех месяцев вышли три опытных экземпляра этого истребителя: первый (ВТ-11) имел двигатель Юпитер-VII с нагнетателем для увеличения высотности мотора, второй, названный «Клим Ворошилов», имел обычный Юпитер-VI (М-22), третий, названный «Подарок XVI партсъезду», имел новый отечественный мотор М-15; этот самолет отличался еще тем, что на нем было установлено кольцо Тауненда, в то время как на первых двух стояли индивидуальные обтекатели головок цилиндров.

Вооружение - два синхронных пулемета ПВ-1 с 1200 патронами. Впоследствии на десяти серийных самолетах было установлено четыре таких пулемета с 4000 патронами. ПВ-1 представлял собой переделку станкового "Максима" для применения в авиации, осуществленную А.В. Надашкевичем. Пулемет перевели с водяного на воздушное охлаждение и облегчили на 5,8 кг. Оригинальная конструкция пружинного буфера позволила увеличить его скорострельность с 600 выстр./мин до 750 выстр./мин, что было существенно выше, чем у английского авиационного пулемета "Виккерс" образца 1924 г., состоявшего тогда на вооружении ВВС РККА. Кроме того, подвешивалось 40 кг бомб.

6

3) И-5 не попали ни в Испанию, ни в Китай, ни на Халхин-гол, поскольку уже к середине тридцатых считались устаревшими. Даже во время конфликта 1936 г. на монголо-манчжурской границе, в котором принимала участие и советская авиация, И-5 лишь вели боевое патрулирование.

В 1941 году, с началом войны в боевых частях стала остро ощущаться нехватка самолётов в связи с их высокими потерями. В результате несколько И-5 использовались в качестве лёгкого штурмовика и ночного бомбардировщика. Устаревшие самолёты были получены боевыми частями из лётных школ, где продолжали использоваться в качестве тренировочных. [1]

Им пришлось вступить в бой, когда И-5 в роли истребителя уже не представлял никакой ценности. Он безнадежно отставал не только от немецких истребителей, но и от бомбардировщиков. Даже громоздкий и неуклюжий военно-транспортный «Юнкере» Ju 52, самый, пожалуй, медлительный

самолет, использованный немцами на Восточном фронте, имел максимальную скорость порядка 285 км/ч, так что и он вполне мог «удрать» от И-5, который реально развивал не более 270.

Последние И-5 сохранились на фронте до 1943 г. Известно, что в августе 1942 г. один из полков ВВС Черноморского флота использовал И-5 как «приманку» для вражеских прожекторов при ночных налетах. Пока старый истребитель громко гудел, заставляя прожектористов его искать, юркие УТ-1 расстреливали прожектора реактивными снарядами. К концу 1942 г. приток новых истребителей и штурмовиков позволил перевооружить части на фронте более современной техникой. Да и уцелело И-5 к тому времени немного.

4) Испытания И-5 начались неудачно. На одном из первых двух экземпляров в первом же полете летчик-испытатель И. Ф. Петров потерпел аварию: в конце пробега самолет вдруг встал боком и перевернулся. В аварии обвинили летчика. Впоследствии, когда самолет стал выпускаться серийно, из строевых частей, стали поступать сведения об аналогичных авариях. Обнаружился скрытый дефект, проявлявшийся только в штилевую погоду, при ветре же площади рулей было достаточно для удержания самолета от разворота при остановке. Изменения, внесенные в конструкцию шасси по предложению И. Ф. Петрова, избавили серийные истребители И-5 от этого недостатка. Если не считать этой аварии, то заводские испытания И-5 шли успешно — он показал прекрасные летные качества.

Сразу после заводских испытаний состоялось решение о принятии его на вооружение и запуске в серию. Случай сам по себе довольно редкий, когда самолет еще до государственных испытаний передается в серию. Среди трех вариантов И-5 и И-6, испытывавшихся почти одновременно, предпочтение было отдано И-5 с мотором М-22.

7

Ответственными по внедрению самолета в серию назначили трех конструкторов: Д. П. Григоровича (руководитель), И. М. Косткина и К. А. Виганда. Простота конструкции И-5 способствовала быстрому налаживанию его серийного производства. В 1931 г. завод уже выпустил несколько десятков И-5. Намеченный в 1932 г. запуск в серию варианта И-5 с мотором М-15 не был осуществлен.

И.Ф. Петров

Государственные испытания И-5 с мотором М-22 проводились в июле — августе 1931 г., то есть тогда, когда самолет уже поставлялся в строевые части. Военные специалисты отмечали, что И-5 может считаться вполне современным истребителем. И-5 быстро реагировал на действия рулей, перемену режима мотора, был легок в управлении, устойчив, приятен и неутомителен в пилотировании, обладал малым разбегом и пробегом (соответственно 54 и 105 м). И-5 оказался простым и удобным в обслуживании.

8

Самолет имел много достоинств, но вскрылись и некоторые недостатки. В частности, на И-5 были случаи попадания в опасные режимы плоского штопора, приведшие в воинских частях к ряду катастроф. Оригинальным решением стало введение поворотных передних стоек коробки крыльев. Стойки имели увеличенную хорду и управлялись летчиком. Действовали они очень эффективно — штопор после поворота стоек почти сразу прекращался. Правда, управлять ими в режиме штопора было все же трудно.

В процессе серийного производства истребитель И-5 неоднократно улучшался. В 1933 г. деревянный винт заменили металлическим и установили обтекатели колес, что позволило увеличить скорость до 286 км/ч вместо 276 км/ч. Истребитель И-5 состоял на вооружении около девяти лет. [4]

9

Подробная история жизни самолёта и-5

История этой машины, получившей название И-5, началась летом 1927 г., когда Поликарпов разработал предварительный проект истребителя под английский мотор Бристоль «Юпитер» – один из лучших в те годы по удельной мощности. Постройка И-5 была включена в пятилетний план развития советского самолетостроения, принятый 28 июня 1928 г. Конструирование И-5 по этому плану должно было быть закончено в ноябре 1929 г., а в октябре следующего года его требовалось выпустить на испытания.

Меньше чем за два месяца маленький коллектив ОКБ спроектировал новый истребитель. 28 марта 1930 г. утвердили полноразмерный макет, а уже 29 апреля летчик Бухгольц поднял в небо первый опытный экземпляр самолета с обозначением ВТ-11, в итоге даже опередив плановые сроки.

И-5, как и большинство истребителей того времени, являлся полуторапланом, т. е. бипланом, у которого нижнее крыло существенно короче верхнего (размах верхнего - 9,65 м, а нижнего - 7,02 м). Конструкция обоих крыльев была двухлонжеронной. Деревянные коробчатые лонжероны склеивались казеиновым клеем. Более длинное верхнее крыло имело 20 нервюр, а более короткое нижнее - 15. Передняя кромка крыла обшивалась дюралем (на 150 мм), а дальше все крыло обтягивалось полотном, пропитанным аэролаком. Каркас центроплана был дюралевым. Верхнее крыло несло элероны и имело вырезы спереди и сзади для улучшения обзора. Аэродинамический профиль обоих крыльев был одинаков – «Геттинген (Прандтль)-436». Между крыльями стояли И-образные стойки из дюралевых труб каплевидного сечения и такие же И-образные подкосы кабана. Основой силовой конструкции фюзеляжа являлась четырехугольная пирамидальная рама, сваренная из стальных труб. Для увеличения жесткости она имела внутренние проволочные растяжки. На раму крепился каркас из легких дюралевых шпангоутов и стрингеров. Передняя часть фюзеляжа (до кабины пилота) имела металлическую обшивку из листов, прикрепленных к каркасу пружинными защелками и стальными булавками. Хвостовая часть обтягивалась

10

полотном, пришнурованным к каркасу. Только в самом ее конце имелись съемные металлические панели, обеспечивавшие доступ к амортизатору костыля.

В самом носу фюзеляжа располагался двигатель (на первом опытном И-5 это был Гном-Рон «Юпитер» VII). Его закрывал капот сложной формы - у головки каждого цилиндра имелся индивидуальный обтекатель. Мотор вращал деревянный двухлопастный винт постоянного шага диаметром 2,9 м. Втулку винта закрывал большой кок, продолжавший линии капота. Запустить мотор можно было сжатым воздухом от баллона, стоявшего в пилотской кабине. На случай пожара имелся огнетушитель, подводы которого были сделаны к бензопомпе, карбюратору и его всасывающему патрубку. В следующем отсеке, отделенном противопожарной перегородкой, стоял бензобак на 165 л. За баком располагалась

открытая кабина летчика. От набегающего потока пилот был защищен только небольшим целлулоидным козырьком. Летчик сидел в кресле из гофрированного дюраля, в чашку которого укладывался парашют. К концевой части фюзеляжа крепилось хвостовое оперение, имевшее дюралевый каркас и полотняную обшивку. Киль был смещен на 3,5 мм влево от оси самолета, чтобы компенсировать возникающий при работе винта момент инерции. Шасси состояло из основных стоек с резиновыми амортизаторами, подкосов, расчалок и неразрезной оси. Спицы колес были прикрыты дисками. Задней опорой являлся костыль, также имевший амортизацию. Зимой колеса могли заменяться лыжами. На костыль при этом тоже надевалась маленькая лыжа.

Первый И-5 был вооружен двумя пулеметами ПВ-1 с синхронизатором ПУЛ-9. Пулеметы стояли по бортам фюзеляжа ниже уровня оси самолета. Их стволы выходили в длинные прорези, тянувшиеся к носу машины. Боезапас каждого пулемета составлял 600 патронов.

Для действий по наземным целям предусматривалось и бомбардировочное вооружение. Сначала предполагали, что две бомбы по 10 кг будут находиться в небольшом отсеке под сиденьем пилота. Так и было сделано на первой опытной машине. Позднее ввели два подкрыльных бомбодержателя Дер-5. Бомбы шли уже в перегрузочный вес. Всего построили три опытных И-5. Вторая машина, ярко-красный истребитель с белой надписью на борту «Клим Ворошилов» (она же ВТ-12), отличалась от ВТ-11 мотором «Юпитер» VI (тоже французского производства) и меньшей высотой руля поворота, кончик которого как бы «затупился» сверху. Третий самолет, названный «Подарок XVI партсъезду», или ВТ-13, существенно отличался от двух первых. На ВТ-13 стоял опытный отечественный двигатель М-15. М-15 был еще более высотным, чем «Юпитер»VII. На высоте 5000 м он должен был развивать мощность 600 л. с. Доводку этого мотора, спроектированного А.А.Бессоновым и А.П.Островским, предполагалось завершить к декабрю 1930 г.

В августе – октябре 1930 г. завод №39 изготовил установочную серию И-5. Эти истребители внешне были очень похожи на второй опытный И-5, но отличались от него гаргротом за кабиной пилота. На всех машинах стояли моторы «Юпитер»VI

11

французского производства. Это не означало, что от использования М-15 отказались – просто его никак не могли «довести до ума».

Важным этапом в биографии И-5 стали войсковые испытания. Их проводили в 73-м авиаотряде 5-й авиабригады в Киеве. В ноябре 1930 г. туда доставили пять И-5 – три летных и два резервных. Резерв оказался не лишним, поскольку машину № 8 в ходе испытаний разбили. Полеты велись с 28 ноября 1930 г. по 24 января 1931 г. На аэродроме уже лежал снег, поэтому И-5 летали на лыжах. Новый истребитель получил у строевых летчиков положительную оценку. Отмечалось, что взлет и посадка просты, самолет может использоваться с небольших площадок, обладает хорошей маневренностью, устойчив в полете с работающим мотором и на планировании, легок в управлении (нагрузки на рули невелики), неплохо пикирует. Не вызвал И-5 резких возражений и у наземного состава - доступ к

основным узлам машины был достаточно прост. Даже сложный капот мотора и тот полностью снимался всего за 8 минут.

По результатам испытаний было решено внедрить И-5 в массовое производство, выпустив за 1931 – 1932 гг. 269 самолетов этого типа. Серийные машины, выпущенные заводом №1 в 1931 г., практически не отличались от истребителей малой серии завода №39. Часть из них по-прежнему имела французские моторы, но на некоторых установили М-22 советского производства. Однако реальные масштабы выпуска И-5 на заводе №1 намного уступали плановым. За год завод изготовил всего 66 истребителей, сдав из них военным 53 экземпляра.

1 мая 1931 года И-5 впервые был показан на воздушном параде. Над Красной площадью летали, демонстрируя высший пилотаж, А.Б.Юмашев и А.Ф.Анисимов. Возглавлял группу И-5 начальник ВВС РККА Я.И.Алкснис на ярко-красном «Климе Ворошилове», который стал его личным самолетом.

В 1932 г. производство И-5 было не только продолжено, но и предпринимались большие усилия по его увеличению. Эта машина должна была стать первым советским по-настоящему массовым истребителем. Первоначально за 1932 г. хотели получить 125 И-5,

12

но, в связи с тем что не был выполнен план прошлого года, эту цифру подняли до 300 самолетов.

К концу 1932 года И-5 составляли уже заметную часть парка советской истребительной авиации – около 20%. Всего их было 143 – чуть меньше, чем И-4, которого имелось 160 единиц. Старые И-2 и И-2бис сохранились уже только в летных школах. Однако основным истребителем ВВС РККА оставался И-3.