- •5. Гибридизация — процесс образования или получения гибридов, в основе которого лежит объединение генетического материала разных клеток в одной клетке.

- •Гибридное видообразование при участии внешних преград

- •7. Полиплоидия

- •8.Мутагенез это внесение изменений в нуклеотидную последовательность днк (мутаций). Различают естественный (спонтанный) и искусственный (индуцированный) мутагенез.

- •Механизм мутагенеза

- •Селекция и генетика

Селекция и генетика

В связи с развитием генетики, селекция получила новый импульс к развитию. Генная инженерия позволяет подвергать организмы целенаправленной модификации. Окончательно производится уже отбор лучших, но среди искусственно созданных генотипов.

Селекция как наука оформилась лишь в последние десятилетия. В прошлом она была больше искусством, чем наукой. Навыки, знания и конкретный опыт, нередко засекреченный, были достоянием отдельных хозяйств, переходя от поколения к поколению. Только гению Дарвина удалось обобщить весь этот огромный и разрозненный опыт прошлого, выдвинув идею естественного и искусственного отбора как основного фактора эволюции наряду с наследственностью и изменчивость.

Общие сведения

Теоретической основой селекции является генетика, так как именно знание законов генетики позволяет целенаправленно управлять появлением мутаций, предсказывать результаты скрещивания, правильно проводить отбор гибридов. В результате применения знаний по генетике удалось создать более 10000 сортов пшеницы на основе нескольких исходных диких сортов, получить новые штаммы микроорганизмов, выделяющих пищевые белки, лекарственные вещества, витамины и т. п.

К задачам современной селекции относится создание новых и улучшение уже существующих сортов растений, пород животных и штаммов микроорганизмов.

Многолетняя селекционная работа позволила вывести много десятков пород домашних кур, отличающихся высокой яйценоскостью, большим весом, яркой окраской и т. п. А их единый предок — банкивская кура из Юго-Восточной Азии. На территории России не растут дикие представители рода крыжовник. Однако на основе вида крыжовник отклоненный, встречающийся на Западной Украине и Кавказе, получено более 300 сортов, многие из которых прекрасно плодоносят в России.

Выдающийся генетик и селекционер академик Н. И. Вавилов писал, что селекционеры должны изучать и учитывать в своей работе следующие основные факторы: исходное сортовое и видовое разнообразие растений и животных; наследственную изменчивость; роль среды в развитии и проявлении нужных селекционеру признаков; закономерности наследования пригибридизации; формы искусственного отбора, направленные на выделение и закрепление необходимых признаков.

Селекция растений

Основные методы селекции вообще и селекции растений в частности — отбор и гибридизация. Для перекрестноопыляемых растений применяют массовый отбор особей с желаемыми свойствами. В противном случае невозможно получить материал для дальнейшего скрещивания. Таким образом получают, например, новые сорта ржи. Эти сорта не являются генетически однородными. Если же желательно получение чистой линии — то есть генетически однородного сорта, то применяют индивидуальный отбор, при котором путем самоопыления получают потомство от одной единственной особи с желательными признаками. Таким методом были получены многие сорта пшеницы, капусты, и т. п.

Для закрепления полезных наследственных свойств необходимо повысить гомозиготность нового сорта. Иногда для этого применяют самоопыление перекрестноопыляемых растений. При этом могут фенотипически проявиться неблагоприятные воздействия рецессивных генов. Основная причина этого — переход многих генов в гомозиготное состояние. У любого организма в генотипе постепенно накапливаются неблагоприятные мутантные гены. Они чаще всего рецессивны, и фенотипически не проявляются. Но при самоопылении они переходят в гомозиготное состояние, и возникает неблагоприятное наследственное изменение. В природе у самоопыляемых растений рецессивные мутантные гены быстро переходят в гомозиготное состояние, и такие растения погибают, выбраковываясь естественным отбором.

Несмотря на неблагоприятные последствия самоопыления, его часто применяют у перекрестноопыляемых растений для получения гомозиготных («чистых») линий с нужными признаками. Это приводит к снижению урожайности. Однако затем проводят перекрестное опыление между разными самоопыляющимися линиями и в результате в ряде случаев получают высокоурожайные гибриды, обладающие нужными селекционеру свойствами. Это метод межлинейной гибридизации, при котором часто наблюдается эффект гетерозиса: гибриды первого поколения обладают высокой урожайностью и устойчивостью к неблагоприятным воздействиям. Гетерозис характерен для гибридов первого поколения, которые получаются при скрещивании не только разных линий, но и разных сортов и даже видов. Эффект гетерозиготной (или гибридной) мощности бывает сильным только в первом гибридном поколении, а в следующих поколениях постепенно снижается. Основная причина гетерозиса заключается в устранении в гибридах вредного проявления накопившихся рецессивных генов. Другая причина — объединение в гибридах доминантных генов родительских особей и взаимное усиление их эффектов.

В селекции растений широко применяется экспериментальная полиплоидия, так как полиплоиды отличаются быстрым ростом, крупными размерами и высокой урожайностью. В сельскохозяйственной практике широко используются триплоидная сахарная свекла, четырехплоидный клевер, рожь и твердая пшеница, а также шестиплоидная мягкая пшеница. Получают искусственные полиплоиды при помощи химических веществ, которые разрушают веретено деления, в результате чего удвоившиеся хромосомы не могут разойтись, оставаясь в одном ядре. Одно из таких веществ — колхицин. Применение колхицина для получения искусственных полиплоидов является одним из примеров искусственногомутагенеза, применяемого при селекции растений.

Путем искусственного мутагенеза и последующего отбора мутантов были получены новые высокоурожайные сорта ячменя и пшеницы. Этими же методами удалось получить новые штаммы грибов, выделяющие в 20 раз больше антибиотиков, чем исходные формы. Сейчас в мире культивируют более 250 сортов сельскохозяйственных растений, созданных при помощи физического и химического мутагенеза. Это сорта кукурузы, ячменя, сои, риса, томатов, подсолнечника, хлопчатника, декоративных растений.

При создании новых сортов при помощи искусственного мутагенеза исследователи используют закон гомологических рядов Н. И. Вавилова. Организм, получивший в результате мутации новые свойства, называют мутантом. Большинство мутантов имеет сниженную жизнеспособность и отсеивается в процессе естественного отбора. Для эволюции или селекции новых пород и сортов необходимы те редкие особи, которые имеют благоприятные или нейтральные мутации.

К одному из достижений современной генетики и селекции относится преодоление бесплодия межвидовых гибридов. Впервые это удалось сделать Г. Д. Карпеченко при получении капустно-редечного гибрида. В результате отдаленной гибридизации было получено новое культурное растение — тритикале — гибрид пшеницы с рожью. Отдаленная гибридизация широко применяется в плодоводстве.

Выращивание сеянцев. В первый год развития сеянцы имеют только один недоразвитый лист. В мае — начале июня их высаживают в открытый грунт с площадью питания 50×30 см и выращивают здесь до начала цветения.

16.

17. Особенности селекции растений. Основными методами селекции растений является гибридизация и отбор, которые обычно применяют одновременно. Возможность получения значительного количества особей для селекционной работы позволяет использовать различные формы искусственного отбора: индивидуальный и массовый. В селекции растений применяют различные формы гибридизации: родственное, неродственных и межвидовое скрещивание. Но, как известно, межвидовые гибриды растений бесплодны (стерильны), их можно размножать только вегетативно или самоопылением. Преодолеть стерильность растительных межвидовых гибридов можно благодаря выведению полиплоидных форм, которые по сравнению с диплоидными имеют большие размеры, быстрее развиваются, более производительные, жизнеспособную подобное. Полиплоидия может возникать в результате: удвоение хромосом, которое не сопровождается делением клетки; слияния соматических клеток или их ядер и образования гамет с нередукованим числом хромосом за нарушений мейоза. Воздействуя на клетку при делении химическими (например, алкалоидом колхицином) или физическими (ионизирующая радиация, ультрафиолетовое излучение, критическая температура и т.д.) мутагенами, можно разрушить веретено деления и получить гаметы с диплоидным набором хромосом. Именно эту методику применил Г. Д. Карпеченко при выводе тетраплоидных капустно-редькового гибрида. Полиплоидных (сравнительно с родственными дикими видами) наборы хромосом имеет много культурных растений: картофель, земляника садовая, некоторые сорта сахарной свеклы, мягкая пшеница подобное. В последнее время созданы высокопроизводительные полиплоидные сорта ржи, гречихи, кукурузы, проса, льна, арбузов. В селекции растений используют и мутации, приводящие к кратному уменьшению числа наборов хромосом. Это дает возможность быстро получать формы, гомозиготные по большинству генов.

Прививки - особый способ искусственного объединения частей различных растений. Вы помните, что часть растения, которую прививают в другую, называют привоем, а растение, в которую прививают-подвоем. Прививка не является настоящей гибридизацией, ибо приводит лишь к ненаследственных изменений фенотипа такой объединенной растения, не меняя генотип ни с исходных организмов. Прививки применяют в разных целях: 1. Для усиления желаемых изменений фенотипа вследствие сочетания свойств привоя и подвоя и их распространения на весь созданный организм (например, прививание к зимостойкой дички южных сортов плодовых культур способствует сочетанию высоких вкусовых качеств привоя с морозоустойчивостью подвоя). Таким способом, например, известный русский селекционер И.В.Ми-Чурин вывел новый сорт груши Бере зимняя, районирован в средней полосе России и на севере Украины. 2. Большинство сортов плодовых культур является результатом соматических мутаций и в случае размножение семенами возвращается к фенотипов предковых форм. Поэтому единственными способами поддержания таких сортов является или вегетативное размножение, или их прививки до дички. 3. Вследствие взаимодействия привоя и подвоя получают новые полезные свойства, которые могут стать основой для дальнейшей селекции. Полученные в результате прививки гибриды необходимо поддерживать, проводя периодические повторные прививки, поскольку в противном случае может наблюдаться вырождения выведенного сорта. Созданные таким образом гибриды часто стерильны, поэтому размножать их можно только вегетативно. Как известно, эффективность селекционной работы зависит от резко-манитности исходного материала. В селекции растений эту проблему удается решить, используя различные формы гибридизации в сочетании с искусственным мутагенезом. Благодаря применению последнего и последующего отбора среди мутантных форм созданы сотни новых сортов культурных растений (пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы и др.), которые по ряду показателей превосходят исходные формы.

18. Подготовка семян к посеву, наверно самый важный этап во всей посевной компании. Все дальнейшее зависит от того как вы подготовите семена и тут есть несколько советов. Начнем с того, что от качества семян во многом зависит величина урожая, а также сроки его созревания. Для подготовки семян к посеву надо использовать свежие, хорошо всхожие семена. Лишь огурцы дают лучшие результаты (более ранние сборы и высокий урожай) при посеве 2-3-летними семенами. Огуречные растения от посева свежими одногодичными семенами, как правило, образуют много мужских (пустоцветов) и мало женских цветков и, следовательно, урожай плодов с таких растений снижается. Подготовив список овощных культур, выращивание которых планируется на индивидуальном участке, необходимо приобрести семена. Если имеются запасы прошлогодних семян, то их надо внимательно просмотреть и проверить на всхожесть. Семян надо приобрести несколько больше, чем требуется на посев, для того, чтобы можно было отсортировать их и для посева использовать только крупные, полновесные. Однако не следует приобретать и чрезмерно много семян, так как семена овощных культур быстро теряют свойства всхожести. Всхожесть зависит от срока и условий хранения. В сухом и проветриваемом помещении при постоянной температуре 7-10°C тепла семена укропа, лука, перца, петрушки, баклажана, моркови сохраняют всхожесть до двух лет; редиса, свеклы, капусты, редьки, репы, шпината, салата до 4-5 лет; тыквенных, бобовых и помидоров — до 14 лет. На 10 кв. м грядки потребуется семян редиса и укропа на зелень 20-25 г; огурцов – 6-8; моркови, салата, кабачков — 4; редьки – 5-6; лука чернушки, свеклы — 10-12; репы — 2-2,5; лука севка на репку — 700 г.

Подготовка семян к посеву начинается с отбора наиболее крупных, полновесных семян. Такие семена, как правило, дают наиболее высокий урожай. Для отбора все семена высыпают в 3-5 % раствор (30-50 грамм на 1 литр воды) поваренной соли. Семена аккуратно высыпают небольшими порциями, помешивая. Через 3-5 минут легкие, всплывшие на поверхность семена удаляют. Полновесные семена оседают на дно посуды, их тщательно промывают под струей воды и просушивают, рассыпая тонким слоем и систематически помешивая. После сортировки семена проверяют на всхожесть. Для этого нужно всего лишь на дно плоской тарелки или блюдца расстелить сложенную в 3 — 4 слоя марлю, газету или ткань, увлажнить и разложить семена. Сверху семена покрывают этой же тканью, смачивают теплой водой, закрывают тарелкой или блюдцем и ставят в теплое место (20-22°). Следят, чтобы ткань была постоянно влажной. Хорошо под слой ткани, на которую укладываются для проращивания семена, положить слой ошпаренных кипятком опилок. Сверху на слой ткани, покрывающей семена, также можно насыпать опилки слоем в 1,5-2,0 см. Обычно на проращивание закладывают по 100 семян и от этого числа высчитывают процент всхожести семян, но для любителей-садоводов можно заложить и меньшее количество и соответственно высчитать всхожесть. При подготовке семян к посеву всегда задумывайтесь о запасе и количестве семян. Всегда заранее прочитывайте количество земли, которое вы отведете под те или иные насаждения. Сроки проращивания при температуре 20-25° тепла: 7 дней — у капусты, редиса, репы, гороха; 8 — у огурцов, дыни, свеклы, фасоли; 10 — у моркови, салата, тыквы, кабачков, арбузов; 12-у лука, помидоров, петрушки; 14 — дней — у перца, укропа, сельдерея, баклажанов. Семена ежедневно просматривают, слегка увлажняют, проросшие подсчитывают и удаляют. Результаты подсчета записывают для того, чтобы в конце проращивания подсчитать процент всхожести семян (если из 100 семян, заложенных на проращивание, проросло 85, значит, всхожесть семян составляет 85%). Семена, подготовленные к посеву, необходимо дезинфицировать. Семена капусты в целях предупреждения заболевания сосудистым бактериозом прогревают в воде при температуре 50°С в течение 20 минут. Для этого, насыпают их в двойные марлевые мешочки, заполняя наполовину. При охлаждении воды осторожно добавляют горячую воду. Прогретые семена сразу охлаждают промыванием их в холодной воде и рассыпают на мешочек для проветривания до сыпучести. Прогревание надо проводить непосредственно перед посевом семян. Прогревание не только обеззараживает, но и значительно ускоряет появление всходов — оболочка набухает и часть семян — наклевывается. Семена помидоров перед посевом протравливают 1 %-ным раствором марганцовокислого калия (1 г на 1 литр воды комнатной температуры). Выдерживают семена в растворе 20 минут, затем тщательно промывают в проточной воде и сразу высевают. Часто семена помидоров закаливают переменными температурами, что в сочетании с закаливанием рассады помидоров повышает устойчивость рассады к пониженным температурам, ускоряет прорастание и вызревание плодов. Для проведения закаливания семян их насыпают в мешочки на 1/3 объема и замачивают в воде комнатной температуры в течение 12 часов. После этого семена выдерживают в условиях, обеспечивающих ростовые процессы в семени, то есть при температуре 18-20°С. Затем семена на 12 часов помещают в условия, обеспечивающие закаливание их, то есть выдерживают при температуре 0-3°С или закапывают мешочек с семенами в снег. Длительность закаливания 2-3 недели; в течение этого времени температуру меняют через каждые 12 часов. В процессе закаливания семена находятся в мешочке во влажном состоянии. К концу закаливания они хорошо набухают, иногда даже наклевываются. Хорошие результаты дает закаливание семян перца, баклажана. В овощеводстве очень широко применяется намачивание семян вплоть до их полного набухания и проращивание до появления проростков. Подготовка семян укропа, шпината к посеву очень простая. Их необходимо намочить водой при комнатной температуре (20-25°C) в течение одних-двух суток. Семена следует заливать с тем расчетом, чтобы вода только покрывала их. Воду нужно менять утром и вечером. А перед самим посевом все семена необходимо подсушить до сыпучести. Для намачивания используют деревянную, эмалированную посуду, в которую все семена засыпают максимально тонким слоем и затем заливают водой за несколько приемов. Сами семена каждый час надо перемешивать, дабы они полностью впитывали всю воду. Для быстро прорастающих семян арбуза, дыни, огурцов, салата, капусты, редиса продолжительность смачивания должна быть около 12 часов, а для прорастающих медленно — помидоров, лука, моркови, петрушки, свеклы — около двух суток. Фасоль и горох намачивают в течение только лишь 2 часов. Лук-чернушку рекомендуется держать в 40-градусной воде 8 часов перед посевом, время от времени подливая в посуду помаленьку горячую воду. Для проращивания семена рассыпаю тонким слоем в теплом помещении (18-20°) на смоченном полотне, сверху накрывают мешковиной. Намачивание и, особенно, проращивание семян ускоряет появление всходов. Однако при посеве их в сухую почву или при крайне мелкой заделке всходы бывают крайне изреженными или полностью отсутствуют. Следовательно, посев намоченных или пророщенных, семян должен проводиться только во влажную почву. После посева участок необходимо хорошо замульчировать или покрыть полотном пленки. Способов предпосевной подготовки семян много, но цель всех их одна — повысить посевные и урожайные качества семян. И если учесть, что семена овощных культур в большинстве случаев мелкие и нормы высева их незначительны, то трудоемкость способов не требует больших затрат и окупается ранним и более высоким урожаем. И так предварительная подготовка семян к посеву дает значительное ускорение в росте растений.

19.

20. Методы оценки селекционного материала. В процессе селекции материал оценивают по хозяйственным и биологическим свойствам, являющимся объектом селекции. Различают:

1) полевые методы оценки, когда оценка проводится непосредственно в полевых условиях;

2) лабораторные методы оценки, куда относятся оценки по качеству урожая с применением необходимых для этого анализов, а также оценки на устойчивость к неблагоприятным факторам в специальных камерах или установках;

3) лабораторно-полевые методы, когда подготовка материала к оценке ведется в одних условиях (в лаборатории или в поле), а затем подготовленный материал помещается для окончательной оценки в другие условия (поле или лаборатория). Например, предпосевная закалка семян к засухе ведется в лаборатории, а закаленные семена высевают затем в поле. Закалку озимых против мороза проводят в полевых условиях, а затем молодые растения переносят для испытания в холодные камеры.

Методы оценки должны быть по возможности простыми, но точными, основанными на использовании малых количеств материала, и высокопроизводительными.

Методы оценки можно также разделить на прямые, когда непосредственно определяют степень выраженности интересующего нас признака, и косвенные, когда об этом признаке судят по другим, связанным с ним признакам... Так, устойчивость растений к морозу можно оценить, подвергая их замораживанию при определенных температурах (прямой метод) или же определяя в них содержание Сахаров после закалки (косвенный метод). Существуют еще провокационные методы, когда искусственно создают среду для выявления отношения растений к неблагоприятным для них условиям (морозу, засухе, болезням), чтобы затем выбраковать пострадавшие растения.

21.

22. Сортовой контроль, установление принадлежности растений и семян к тому или иному сорту растений(или гибриду) и определение их сортовой чистоты. Для С. к. применяют полевую (растения осматривают в поле на корню или отбирают и анализируют апробационный сноп, образец) и амбарную (семена апробируют в семенохранилище) апробацию, грунтовой контроль (средний образец семян высевают на делянках и по растениям проверяют сортовые признаки), лабораторный контроль (изучают семена, их проростки и всходы в лаборатории, используют органолептические, химические и физические методы, что позволяет выявить признаки сорта в любое до посева время). Входит в систему семенного контроля

23.

24.

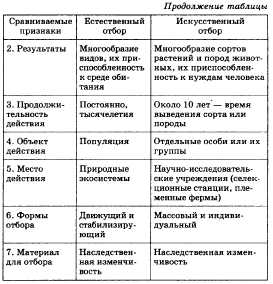

Естественный

и искусственный отбор, их сходство и

отличия, роль в возникновении многообразия

органического мира.

1.

Естественный отбор — процесс выживания

особей с полезными в данных условиях

среды наследственными изменениями и

оставление ими потомства — главная

движущая сила эволюции. Ненаправленный

характер наследственных изменений, их

разнообразие, преобладание вредных

мутаций и направляющий характер

естественного отбора — сохранение

особей только с полезными в определенной

среде наследственными изменениями.

2. Искусственный отбор — основной метод

селекции, которая занимается выведением

новых сортов растений и пород животных.

Искусственный отбор — сохранение

человеком для последующего размножения

особей с наследственными изменениями,

интересующими селекционера.

3.

Сравнение естественного и искусственного

отбора.

4. Роль естественного отбора в создании

новых сортов растений и пород животных

— повышение их приспособленности к

условиям среды.

4. Роль естественного отбора в создании

новых сортов растений и пород животных

— повышение их приспособленности к

условиям среды.

25. Генетика – одна из важнейших наук современной биологии. Она изучает важные свойства живого – наследственность и изменчивость. Наследственность – свойство живых организмов обеспечивать материальную и функциональную преемственность между поколениями, а также обусловливать специфический характер индивидуального развития в определенных условиях внешней среды. В настоящее время различают наследственность: ядерную, внеядерную (пластидную и цитоплазматическую и акариотическую (у прокариотов). Наследственность всегда сопровождается изменчивостью. Наследственность и изменчивость неразрывно связаны между собой. Изменчивость – это процесс возникновения различий между особями по ряду признаков (размеры, форма, химический состав и пр.) и функций. Изменчивость делят на ненаследственную (синонимы модификационная, фенотипическая) и наследственную (генотипическую). К наследственной изменчивости относятся мутационная изменчивость и комбинационная, возникающая при обмене генетической информацией. Комбинационная изменчивость возникает при половом размножении от соединения двух наследственно различающихся половых клеток. При этом новых генов не возникает, но перекомбинация хромосом и генов образует новый генотип. Мутационная изменчивость возникает при структурных изменениях самих генов или хромосом клеток организма под воздействием физических, химических или биологических мутагенных факторов. Наследственная изменчивость проявляется в разной степени выраженности признаков в определенных пределах. У бактерий имеются особые механизмы переноса хромосом и генов, которые вызывают генотипическую изменчивость, к ним относятся трансформация и трансдукция. Трансформация – особый способ гибридизации у бактерий при котором происходит включение ДНК, характерной для одного штамма бактерий (донора) в клетки другого штамма (реципиента). Трансдукция – генетическая рекомбинация у бактерий на основе переноса генетической информации с помощью фага из бактериальной клетки одного генотипа в клетку с другим генотипом. Модификационная изменчивость характеризуется фенотипическими различиями, которые возникают под влиянием условий внешней среды. Генетика служит теоретической научной базой селекции и семеноводства культурных растений, лесной селекции, домашних животных, микроорганизмов. В наши дни генетика, разбившись на множество комплексных направлений, будучи ключевой наукой биологии и при этом находясь в тесной связи с жизнью и практикой, развивается исключительно глубоко и быстро. Датой рождения генетики считается 1900 год – год переоткрытия Карлом Корренсом (Германия) и Эрихом Черманом (Австрия) и Гуго Де Фризом (Голландия) законов Менделя. С этого периода выделяют три этапа в развитии генетики. Первый этап охватывает период с 1900 по 1930 годы и называется этап классической генетики. В этот период созданы теория гена и хромосомная теория наследственности, разработано учение о генотипе и фенотипе, о взаимодействии генов, о генетических принципах индивидуального отбора в селекции, учение о мобилизации генетических ресурсов планеты для целей селекции. В 1903 году У Сэттон указал на локализацию в хромосомах менделевских факторов наследственности. Август Вейсман (1834 – 1914) создал теорию, которая во многом предвосхитила хромосомную теорию наследственности. Он рисует близкую нашему современному пониманию схему строения хромосом, он первым доказал невозможность наследования признаков, приобретенных в онтогенезе и подчеркнул автономию зародышевых клеток, а также показал биологическое значение редукции числа хромосом в мейозе, как механизма поддержания постоянства диплоидного хромосомного набора вида и основы комбинативной изменчивости. В 1901 году Гуго Де Фриз сформулировал мутационную теорию. Томас Гент Морган в 1910 году со своими учениками А. Стертевантом, К. Бриджесом и Г. Мёллером сформулировал представление о линейном расположении генов в хромосомах и создал первый вариант теории гена – элементарного носителя наследственной информации. Проблема гена является центральной и в наше время. В 1920г. Николай Иванович Вавилов сформулировал закон гомологических рядов наследственной изменчивости, который связал воедино систематику и генетику. Н.И. Вавилов создал также теорию генетических центров культурных растений, которая облегчила поиск и интродукцию необходимых генотипов растений. В этот же период выходят в свет работы Г. Нильсона-Эле по изучению закономерностей наследования количественных признаков, по изучению гетерозиса или гибридной мощности Э. Иста и Д. Джонса, по межвидовой гибридизации плодовых растений И.В. Мичурина. Интенсивно развивается частная генетика видов. В эпоху классической генетики происходит становление генетики и в России.

26. Внутривидовая гибридизация. Подбор родительских форм. Аналитическая селекция, использовавшая огромное разнообразие сортов-популяций, созданных человеком за многовековую историю земледелия, оказалась исключительно эффективной. За короткий срок в различных странах были выведены сотни и тысячи селекционных сортов, имевших в большинстве случаев существенные преимущества по ряду признаков и свойств в сравнении с исходными популяциями, из которых их выделяли. Но селекционные сорта, создаваемые путем отбора из естественных популяций, во многом сохраняют особенности исходных форм, у которых очень часто отсутствуют такие свойства, как высокая продуктивность, хорошее качество продукции, устойчивость к болезням, неполегаемость. Это привело к необходимости применения метода гибридизации. Так возникла синтетическая селекция, в результате которой в одном гибридном организме достигается сочетание свойств и признаков двух и большего числа родительских форм.

Гибридизация значительно расширила творческие возможности отбора. Давая в руки селекционера нужный ему материал, она намного ускорила весь селекционный процесс. Человек получил возможность создавать такие формы растений, которые в природе могли появиться очень нескоро или вообще не возникли бы.

И. В. Мичурин считал гибридизацию могущественным методом селекции. Это основной метод создания исходного материала, ее формообразовательные возможности очень велики.

Гибридизацией называется скрещивание двух или большего числа разных родительских форм. Новые организмы, получающиеся в результате искусственного или естественного скрещивания и объединяющие свойства и признаки разных особей, носят название гибриды.

Если скрещивающиеся особи принадлежат к одному виду, гибридизация называется внутривидовой, если к разным видам или родам — отдаленной (межвидовая и межродовая). Гибридизация делится также на искусственную и естественную (спонтанную). Естественная гибридизация широко распространена в природе. Она происходит не только между особями одного сорта, разновидности или вида, но и между растениями различных видов и родов. Так, при близком произрастании может происходить во время цветения скрещивание разных сортов пшеницы мягкой яровой, яровой пшеницы с озимой, кормовой свеклы с сахарной, пшеницы мягкой с твердой, пшеницы с рожью, пыреем и эгилопсом, сорго с суданской травой и т. д. Н. И. Вавилов при посещении Бразилии в 1932 г. видел целые поля расщепляющихся гибридов, возникших в результате естественной гибридизации овса византийского (Avena byzantina C. Koch) с овсюгом (Avena fatua L.).

27. Методика и техника сортоиспытаний. Динамическое сортоиспытание. По некоторым культурам (картофель, кукуруза на силос, кормовые корнеплоды и травы) бывает необходимо не только определить валовой урожай, но и выяснить ход его накопления в течение вегетации. Так, среди ранних сортов картофеля наибольшую ценность представляют сорта, дающие наивысший урожай при самых ранних сроках уборки. При селекции кукурузы для центральных и северных районов очень важно знать динамику накопления сухого вещества у разных гибридов по фазам вегетации. Для этого применяют динамическое сортоиспытание, при котором урожайность сортов и гибридов определяют в различные сроки уборки. Ее начинают с определенной даты или фазы и проводят в несколько сроков через определенное число дней. В связи с этим площадь делянок динамического сортоиспытания по сравнению с обычным увеличивают в 1,5—2 раза. Экологическое сортоиспытание. Для всесторонней и быстрой оценки новых, наиболее ценных сортов в различающихся экологических условиях в порядке обмена их высылают и в другие научно-исследовательские учреждения. Обычно такие сорта высевают в конкурсном сортоиспытании и параллельно с ним для сравнения со своими новыми сортами и сортами, районированными в данной зоне. Результаты зонального сортоиспытания используют при составлении плана государственного сортоиспытания и для оценки состояния селекционной работы в различных научно-исследовательских учреждениях. Этот вид сортоиспытания необходим для выведения экологически пластичных сортов, способных занять большие ареалы.

Очень хорошо организовано экологическое испытание новых перспективных сортов в Канаде. На каждой селекционной станции на кооперативных началах изучают и испытывают все лучшие гибридные линии и перспективные сорта. Это позволяет держать под постоянным взаимным контролем работу каждого селекционного учреждения, экономит силы и средства и дает возможность одновременно и в большом ареале оценивать новые сорта. Унификация селекционной документации. В селекционной работе при проведении в питомниках и сортоиспытаниях анализов, наблюдений и учетов применяется много различных документов — ведомостей, бланков, журналов. В целях более простого, быстрого и полного использования полученной информации разработана и вводится во всех селекцентрах унифицированная система селекционной документации. Она отражает методику и технику селекционного процесса и охватывает все его этапы, дает возможность накапливать первичную и последующую информацию для получения конечных результатов с использованием ЭВМ. Унифицированная селекционная документация разделяется на первичную и вторичную (итоговую). Она включает бланки, журналы, перфоленты и другие соответствующим образом заготовленные документы.

28. Государственное сортоиспытание и районирование сортов. Чтобы лучше использовать достижения селекции, сорта, создаваемые в научно-исследовательских учреждениях, необходимо окончательно оценивать и определять районы их будущего возделывания. Эти задачи решаются государственным сортоиспытанием. Государственное сортоиспытание представляет собой независимую от селекционно-опытных учреждений систему всесторонней оценки новых сортов сельскохозяйственных культур для правильного их размещения по территории страны. Главная задача государственного сортоиспытания состоит в том, чтобы быстро давать всем испытываемым сортам и гибридам сельскохозяйственных культур всестороннюю объективную и точную оценку и отбирать наиболее урожайные, ценные по качеству продукции и другим свойствам и признакам сорта и гибриды для их районирования и внедрения в производство.

Попытки проведения сравнительного испытания культур и сортов для определения целесообразности их использования в местных условиях предпринимали в России еще в прошлом столетии. В 1848 г. К. И. Арсеньев опубликовал первую научную работу по испытанию сельскохозяйственных культур и сортов в разных почвенно-климатических условиях и наметил общие принципы районирования. Но организованное, плановое сортоиспытание в нашей стране было осуществлено только при Советской власти. В 1923 г. начала работать сеть сортоиспытательных участков, созданная Всеукраинским обществом семеноводства (Укрсортсеть). В 1924 г. на территории РСФСР была организована государственная сеть сортоиспытания (Госсортсеть) при Государственном институте опытной агрономии (ныне Всесоюзный научно-исследовательский институт растениеводства имени Н. И. Вавилова). В 1929 г. в нашей стране провели первое сортовое районирование зерновых культур. В 1932 г. вся работа по государственному сортоиспытанию была объединена в отделе единой Госсортсети ВИР. В то время Госсортсеть насчитывала на территории страны 450 сортоучастков, работавших в основном на базе селекционных и опытных станций.

В соответствии с постановлением правительства от 29 июня 1937 г. «О мерах по улучшению семян зерновых культур» была создана Государственная комиссия по сортоиспытанию зерновых культур при Наркомземе СССР (ныне Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур в системе Госагропрома СССР) с 1055 государственными сортоучастками в различных почвенно-климатических зонах страны, по одному на каждые 2—3 административных района. В дальнейшем число сортоучастков увеличивалось и происходила их специализация.

29. Гибридизация растений осуществляется путем скрещивания. В практической селекции применяют различные типы скрещиваний. Выбор того или иного из них определяется рядом условий: биологическими особенностями культуры, с которой ведется селекционная работа, характером имеющегося у селекционера исходного материала, предъявляемыми к будущему новому сорту требованиями и т. д. Основные типы скрещиваний, применяемых в современной селекции: простые, сложные, ступенчатые и возвратные. Простые скрещивания Простыми называются скрещивания между двумя родительскими формами, проводимые однократно. Если одну из форм обозначить А, а другую Б, то простое скрещивание между ними можно представить в виде формулы А X Б. Таким образом, при простых скрещиваниях гибриды получаются от объединения наследственности двух родительских форм. Формообразовательный процесс в гибридных популяциях от простых скрещиваний идет на основе перераспределения наследственного материала, привнесенного в зиготу в равном количестве одной парой родительских форм. Поэтому простые скрещивания называются также парными.

Разновидность парных скрещиваний составляют реципрокные (взаимные) скрещивания. Их можно представить в виде формул А X Б и Б X А. Реципрокные скрещивания применяются в двух случаях:

1) когда наследование какого-либо важного хозяйственно-биологического свойства связано с цитоплазмой; например, иногда при скрещивании двух сортов озимой пшеницы, из которых один имеет более высокую морозостойкость, гибриды наследуют это свойство сильнее в том случае, если морозостойкий сорт используют в качестве материнской формы;

2) когда наблюдается различная завязываемость семян в зависимости от того, в качестве материнской или отцовской формы берут тот или иной сорт.

Ядерный материал и при прямом, и при обратном скрещивании родительские формы передают поровну, цитоплазма же передается гибридам только по материнской линии. При реципрокных скрещиваниях в одних случаях влияние цитоплазмы материнской формы может быть очень существенным, в других оно не проявляется. Так, во Всесоюзном НИИ масличных культур в одном из реципрокных скрещиваний сортов подсолнечника ВНИИМК 3519 и ВНИИМК 6540 были получены межсортовые гибриды, которые значительно различались по степени поражения заразихой в зависимости от того, какой сорт был взят в качестве материнской или отцовской формы: процент гибридных растений, пораженных заразихой, при скрещивании ВНИИМК 3519 X ВНИИМК 6540 равнялся 100, а при скрещивании ВНИИМК 6540 X ВНИИМК 3519 — 45,9, т. е. в 2 с лишним раза меньше. В то же время разницы в продолжительности вегетационного периода у межсортовых гибридов подсолнечн

Сложными скрещиваниями называются скрещивания, когда в гибридизацию вовлекается более двух родительских форм или когда гибридное потомство повторно скрещивается с одним из родителей. Сложные скрещивания в селекционной практике имеют значительно большее значение, чем простые.

Ступенчатые скрещивания - полученный от простого скрещивания гибрид повторно скрещивается не с родительской формой, а с третьим сортом или видом растений, затем с четвертым и т.д. Таким образом, в этих скрещиваниях участвуют несколько родительских форм, которые последовательно или ступенчато включаются в гибридизацию. При ступенчатых скрещиваниях создается гибридный материал, включающий наследственные свойства нескольких сортов, или видов растений.

30.

31.

32.