- •5. Гибридизация — процесс образования или получения гибридов, в основе которого лежит объединение генетического материала разных клеток в одной клетке.

- •Гибридное видообразование при участии внешних преград

- •7. Полиплоидия

- •8.Мутагенез это внесение изменений в нуклеотидную последовательность днк (мутаций). Различают естественный (спонтанный) и искусственный (индуцированный) мутагенез.

- •Механизм мутагенеза

- •Селекция и генетика

8.Мутагенез это внесение изменений в нуклеотидную последовательность днк (мутаций). Различают естественный (спонтанный) и искусственный (индуцированный) мутагенез.

Естественный мутагенез

Естественный, или спонтанный, мутагенез происходит вследствие воздействия на генетический материал живых организмов мутагенных факторов окружающей среды, таких какультрафиолет, радиация, химические мутагены.

]Мутационная теория Х. Де Фриза и С. И. Коржинского

Мутационная теория составляет одну из основ генетики. Она зародилась вскоре после переоткрытия Т. Морганом законов Менделя в начале 20 столетия. Можно считать, что она почти одновременно зародилась в умах голландца Хуго Де Фриза[1] (1903) и отечественного ученого-ботаника С. И. Коржинского[2] (1899). Однако приоритет в первенстве и в большем совпадении изначальных положений принадлежит российскому ученому[3]. Признание основного эволюционного значения за дискретной изменчивостью и отрицание роли естественного отбора в теориях Коржинского и Де Фриза было связано с неразрешимостью в то время противоречия в эволюционном учении Ч. Дарвина между важной ролью мелких уклонений и их «поглощением» при скрещиваниях (см. кошмар Дженкина).

Основные положения мутационной теории Коржинского-Де Фриза можно свести к следующим пунктам[4]:

Мутации внезапны, как дискретные изменения признаков

Новые формы устойчивы

В отличие от наследственных изменений, мутации не образуют непрерывных рядов, не группируются вокруг какого-либо среднего типа. Они являют собой качественные скачки изменений

Мутации проявляются по-разному и могут быть как полезными, так и вредными

Вероятность обнаружения мутаций зависит от числа исследуемых особей

Сходные мутации могут возникать неоднократно

Механизм мутагенеза

Последовательность событий приводящая к мутации (внутри хромосомы) выглядит следующим образом:

Происходит повреждение ДНК.

В случае, если повреждение произошло в незначащем (интрон) фрагменте ДНК, то мутации не происходит.

В случае если повреждение произошло в значащем фрагменте (экзон), и произошла корректная репарация ДНК, или вследствие вырожденности генетического кода не произошло нарушения, то мутации не происходит.

Только в случае такого повреждения ДНК, которое произошло в значащей части, которое не было корректно репарированно, которое изменило кодировку аминокислоты, или которое привело к выпадению части ДНК и соединению ДНК вновь в единую цепь — то оно приведет к мутации.

Мутагенез на уровне генома также может быть связан с инверсиями, делециями, транслокациями, полиплоидией, и анеуплоидией, удвоением, утроением (множественной дупликацией) и т. д. некоторых хромосом.

]Точечные мутации

Основная статья: Точечная мутация

Миссенс-мутация

Мутация сдвига рамки считывания

Нонсенс-мутация

Синонимическая сеймсенс-мутация.

Хромосомные мутации

Инверсии

Реципрокные транслокации

Делеции

Дупликации и инсерционные транслокации

Геномные мутации

1. Анеуплоидия

2. Полиплоидия

Ядерные и цитоплазматические мутации

Ядерные мутации — геномные, хромосомные, точечные.

Цитоплазмотические мутации — связанные с мутациями неядерных генов находящихся в митохондриальной ДНК и ДНК пластид — хлоропластов.

]Искусственный мутагенез

Искусственный мутагенез широко используют для изучения белков и улучшения их свойств (направленной эволюции (англ.)).

Ненаправленный мутагенез

Методом ненаправленного мутагенеза в последовательность ДНК вносятся изменения с определенной вероятностью. Мутагенными факторами (мутагенами) могут быть различные химические и физические воздействия — мутагенные вещества, ультрафиолет, радиация. После получения мутантных организмов производят выявление (скрининг) и отбор тех, которые удовлетворяют цели мутагенеза. Ненаправленный мутагенез более трудоемок и его проведение оправдано, если разработана эффективная система скрининга мутантов.

Направленный мутагенез

В направленном (сайт-специфическом) мутагенезе изменения в ДНК вносятся в заранее известный сайт. Для этого синтезируют короткие одноцепочечные молекулы ДНК (праймеры),комплементарные целевой ДНК за исключением места мутации.

Мутагенез по Кункелю

Для бактериальной плазмиды (внехромосомной кольцевой ДНК) получают уридиновую матрицу, то есть такую же молекулу, в которой остатки тимина заменены на урацил. Праймер отжигают на матрице, проводят его достройку in vitro с помощью полимеразы до кольцевой ДНК, комплементарной уридиновой матрице. Двухцепочечной гибридной ДНК трансформируют бактериальные клетки, внутри клетки уридиновая матрица разрушается как чужеродная, и на мутантной одноцепочеченой кольцевой ДНК достраивается вторая цепь. Эффективность такого способа мутагенеза менее 100 %.

Мутагенез с помощью ПЦР

Полимеразная цепная реакция позволяет проводить сайт-направленный мутагенез с использованием пары праймеров, несущих мутацию (рис. 1), а также случайный мутагенез. В последнем случае ошибки в последовательность ДНК вносятся полимеразой в условиях, понижающих ее специфичность

9. Аналитическая селекция. особенности селекционной работы, основанной на использовании местных сортов. Действие отбора не может выйти за определенные границы — оно должно прекратиться, когда будет получена чистая линия.

До возникновения научной селекции улучшение возделываемых растений осуществлялось путем отбора лучших по внешним признакам особей. Еще в недалеком прошлом отбор был основным методом селекции. Исходным материалом для него обычно служили местные сорта, представляющие собой сложные популяции. При таком отборе селекционер выделяет только те генотипы, которые уже имеются в популяции. Вот почему селекцию того периода назвали аналитической.

Отбор — один из главных факторов эволюции. В то время как мутации и рекомбинации создают генетическое разнообразие путем случайных изменений генетического кода (мутирование) или случайного расщепления в рамках законов Менделя, естественный отбор обеспечивает соответствие природных популяций с окружающей их средой. При этом негативный отбор приводит к устранению из популяции плохо приспособленных, а позитивный отбор обеспечивает сохранение хорошо приспособленных к сложившимся условиям внешней среды особей, что в итоге обусловливает поступательную и направленную эволюцию растений.

Такое же важное значение имеет в современной селекции растений искусственный отбор. Это неотъемлемый элемент всех методов селекции, которые различаются между собой прежде всего способами создания исходного материала. Исходный материал может быть как естественного происхождения, так и получен путем скрещивания, полиплоидизации, мутагенеза. В то же время принципы отбора одинаковы для всех методов селекции.

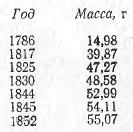

9. Искусственный отбор, как уже упоминалось, применяется человеком во всех случаях, когда нужно выделить наиболее полезные растительные формы. После такого отбора каждое новое поколение должно быть лучше предыдущего. Искусственный отбор должен не только закреплять тот или иной полезный признак, но и развивать, усиливать его из поколения в поколение. В учении об искусственном отборе Дарвин теоретически обосновал и обобщил тысячелетнюю практику человека по созданию пород домашних животных и культурных растений. В своих работах он приводит многочисленные примеры совершенствования домашних животных и культурных растений в процессе отбора. Например, средняя масса плодов дикого крыжовника составляла 7,5 г. В последующие годы она изменялась следующим образом:

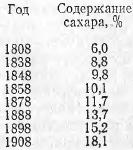

О результативности отбора свидетельствует и увеличение содержания сахара в корнях сахарной свеклы

Таким образом, в течение 100 лет систематического индивидуального отбора содержание сахара в корнях сахарной свеклы увеличилось в 3 раза. В настоящее время лучшие селекционные сорта содержат 21—22 % сахара. Для отбора необходима гетерогенность организмов, создаваемая в природе путем мутационной и комбинационной изменчивости. Если в популяции сохраняется малейшая гетерозиготность по какому-либо признаку, действие отбора продолжается. Отбор не создает новой генетической изменчивости, но способствует преобразованию потенциальной изменчивости в свободную генетическую изменчивость. Теоретически действие отбора должно прекратиться тогда, когда исчерпана вся генетическая изменчивость, то есть в популяции закреплены все желательные аллели. У полигенно обусловленных признаков это практически недостижимо, но у признаков, зависящих от одной пары генов, при условии их рецессивности и высокой гомозиготности — возможно. Результат, который теоретически может быть достигнут отбором, зависит от многих факторов — интенсивности селекции, количества селекционируемых признаков, частоты генов, их сцепления и числа, обусловливающих образование признаков. Например, отбор на остистость и безостость колоса в гибридной популяции пшеницы действует лишь однократно, так как эти признаки определяются одной парой генов, а отбор на содержание масла и белка в зерне кукурузы (признаки полигенные), по данным Иллинойской опытной станции в США, эффективен уже более 60 лет.

10. Методы отбора. творческая роль отбора. Селекция растений является наукой о создании новых сортов сельскохозяйственных культур. В ее задачу входит сбор, создание и изучение исходного материала, оценка полученных новых форм и образцов, испытание, районирование и внедрение в производство выведенных сортов.

Главная цель селекционной работы заключается в создании новых сортов, способных давать более высокие урожаи, увеличивать валовые сборы продуктов растениеводства и улучшать их качество. Вся деятельность селекционных учреждений и селекционеров направлена на выполнение тех неотложных задач, которые стоят перед сельскохозяйственным производством по созданию достаточного количества продуктов питания для населения и сырья для легкой и пищевой промышленности.

Под сортом понимается совокупность сходных по хозяйственно-биологическим свойствам и морфологическим признакам культурных растений, созданных и размноженных для возделывания в соответствующих природных и производственных условиях с целью повышения урожайности, качества продукции и экономической эффективности производства.

Создаваемые человеком сорта предназначаются для получения высоких стабильных урожаев определенного вида продукции нужного качества. Растения, составляющие сорт, характеризуются общностью происхождения, имеют схожую генетическую основу и размножены из одного или

из нескольких исходных индивидуумов. Степень сходства растений, составляющих сорт, определяется как исходным селекционным материалом (гибриды, мутанты, гибридо-мутанты, полипоиды и др.), так и методами используемого отбора (индивидуальный, массовый, клоновый и др.). Сорт создается для определенных почвенно-климатических зон, где для него имеется возможность наиболее полной реализации потенциальной возможности генотипа.

Сорта сельскохозяйственных культур по своему происхождению подразделяются на местные (созданные в результате действия естественного и искусственного отборов в определенной местности) и селекционные (созданные на основе научных методов селекции).

В зависимости от способов выведения получают сорта-популяции, создаваемые путем массового отбора перекрестноопыляющихся (рожь, гречиха, кукуруза, свекла, клевер и др.) или самоопыляющихся растений; сорта-линии, получаемые путем индивидуального отбора растений самоопыляющихся культур (пшеница, ячмень, овес, горох, лен, люпин узколистный и др.), представляющие потомство, размноженное от одного растения. Сорта гибридного происхождения создаются путем скрещивания родительских форм с последующим отбором ценных растений для дальнейшего их размножения. Сорта-клоны, получаемые методом индивидуального отбора у вегетативно размножаемых культур (картофель, топинамбур, лук, чеснок, земляника).

Гибриды в зависимости от способа получения подразделяются на простые, двойные, трехлинейные, межлинейные, сорто-линейные, линейно-сортовые. Для получения гибридов используют стерильные аналоги, фертильные аналоги закрепители стерильности и фертильные аналоги восстановители фертильности.

Сорта и гибриды могут быть перспективными, районированными, дефицитными и стандартными. Перспективными признаются сорта и гибриды, которые успешно проходят государственное испытание, подтверждают свои преимущества, но требуют перед районированием прохождения производственного испытания и размножения в системе первичного семеноводства. Районированные сорта и гибриды заносятся в Государственный реестр охраняемых сортов и разрешаются для использования в производстве. Дефицитными являются районированные сорта и гибриды, по которым не полностью развернуто семеноводство и ощущается недостаток семян.

Стандартом являются лучшие районированные сорта и гибриды, по которым в государственном испытании осуществляется сравнение всех испытываемых новых сортов на госсортоучастках (ГСУ) и государственных сортоиспытательных станциях (ГСС).

К сорту, как средству сельскохозяйственного производства, предъявляются большие требования. В нем должна быть удачно совмещена высокая стабильная продуктивность с устойчивостью к неблагоприятным условиям производства, к болезням и вредителям. Он должен быть пластичным, т.е. обладать широким диапазоном нормы реакции, быть отзывчивым на вносимые удобрения и другие агротехнические приемы, иметь совершенную архитектонику. Пластичные сорта за счет особенностей генотипа и широты нормы реакции в государственном и производственном сортоиспытаниях дают более стабильные и высокие урожаи по годам на различных сортоучастках и сортоиспытательных станциях. На основании полученных данных такие сорта районируются на больших территориях и занимают обширные ареалы распространения. Примерами широкораспространенных высокопластичных сортов озимой ржи является сорт Вятка, Восход 1, Харьковская 60, озимой пшеницы Безостая 1, Мироновская 808, яровой пшеницы Лютесценс 62, Саратовская 29, Иволга, ярового ячменя Винер, Московский 121, Зазерский 85, Гонар, Гастинец, люпина Вайко, Быстрорастущий 4, Академический 1, картофеля Ранняя роза, Лорх, Приекульский ранний, Темп и другие.

Продуктивность сорта любой сельскохозяйственной культуры зависит от его генотипа и условий окружающей среды. Особое значение имеют такие признаки, как зимостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к болезням, вредителям и полеганию, дружность созревания, продолжительность вегетационного периода. Чем полнее соответствуют условия произрастания сорта его генотипу, тем продолжительнее сохраняются и стойко поддерживаются его типичность, чистота, высокие посевные качества и другие хозяйственно-биологические признаки и свойства. Вместе с тем известно, что условия произрастания культурных растений изменяются по годам, поэтому наблюдаются отклонения в реализации потенциальных возможностей сортов.

Качество продукции определяется такими показателями как стекловидность, выполненность зерна, содержание белка и клейковины, выход муки или крупы у зерновых и крупяных культур, выход волокна у льна, крахмала у картофеля, сахара в свекле, кормопротеиновых единиц у трав и др.

В любом научно-исследовательском учреждении селекция по созданию нового сорта начинается с разработки его модели (проекта), в основу которой берутся результаты тщательного изучения исходного материала и достижений селекции.

Модель сорта включает перечень основных морфологических и хозяйственно-полезных признаков. В качестве эталона берется соответствующий лучший районированный сорт-стандарт с его параметрами. Во второй колонке модели указывается уровень показателей, который должен быть обеспечен в проектируемом сорте по урожайности и элементам ее структуры, устойчивости к болезням, вредителям, полеганию, осыпанию, неблагоприятным условиям погоды, качеству продукции, длине вегетационного периода и другим признакам.

На протяжении всей истории селекции и особенно на ее современном научном этапе создано большое количество ценных сортов различных культур, изменивших во многих случаях облик и свойства своих предков до неузнаваемости. Яркими примерами этому могут служить достижения в селекции не только таких сравнительно новых культур, как сахарная свекла, подсолнечник, люпин, но и древних злаков - пшеницы, ржи, ячменя и других сельскохозяйственных растений.

Подсолнечник, например, как масличное растение в полевой культуре, появился в России в 1816 году, но его посевы из-за сильной поражаемости заразихой и низкой урожайности не расширялись, а наоборот, после некоторого подъема к концу XIX века стали резко сокращаться. Начатая в 1912-1913 годах селекционная работа спасла подсолнечник как культуру и изменила коренным образом "цветок солнца".

С 1977 года впервые в мировой практике районирован новый сорт подсолнечника Первенец, содержание олеиновой кислоты в масле которого достигает 70-75%, т.е. в два раза больше, чем у обычных сортов. Внедрение этого и подобных ему сортов в производство позволит полностью исключить импорт дорогостоящего оливкового масла, добываемого из плодов маслины в странах Средиземноморья. Под сортами селекции ВНИИМК им. В.С. Пустовойта в России и на Украине ежегодно занимаются площади в 4,4 млн. га и более 2 млн. га за рубежом и других странах почти всех континентов.

Благодаря огромным успехам селекционеров краснодарские сорта подсолнечника даже на родине этой культуры, в странах американских континентов, не только получили широкое производственное распространение, но и являются основными источниками для селекционной работы в качестве исходного материала.

Успех селекции подсолнечника заключается не только в повышении масличности его семян, но и в значительном повышении урожайности этой культуры. Значительно улучшены и такие хозяйственно-ценные свойства растения как устойчивость к болезням и вредителям, дружность созревания, пригодность к механизированной уборке и другие.

Благодаря внедрению новых высокомасличных и высокоурожайных сортов сбор масла с 1 гектара достигает 2 тыс. и более кг/га, что почти в 5 раз больше по сравнению с 1940 годом. За счет этого ежегодно дополнительный сбор масла составляет сотни тысяч тонн подсолнечного масла.

Второй весьма убедительный пример преобразования природы растений можно проследить на сахарной свекле. Впервые товарный сахар из этой культуры в Европе был получен в начале XIX столетия. Его содержание в то время в корнеплодах не превышало 6%, но благодаря начатой селекционной работе Луи Вильмореном в середине XIX века во Франции к 1888 году удалось повысить процент сахара в корнях до 10%, а через 10 лет до 15,2, в 1909 году лучшие сорта имели сахаристость до 18,4%.

В настоящее время районированные сорта содержат в корнях до 20%сахара. Урожайность при этом увеличилась в несколько раз и достигла 45,0-50,0 т/га без орошения, что обеспечивает сбор сахара 7,5-9,0 т/га. Сорта сахарной свеклы Ганусовская односемянная 55, Белорусская односемянная 69, Кристалл, районированные в Беларуси, за ряд последних лет Государственного испытания на сортоучастках республики дают урожай корней до 50,3-68,0 т/га с выходом сахара до 9,3-10,6 т/га.

Большим успехом в селекции сахарной свеклы является создание односемянных (одноростковых) сортов, что позволяет значительно уменьшить расход семян при посеве и максимально механизировать уход за плантациями этой культуры. Дальнейший прогресс в селекции этой культуры продолжается благодаря разработке новых селекционно-генетических методов с использованием полиплоидии и гибридизации сортов различной плоидности, при которой получают триплоидные гибридные семена в производственных масштабах, способные давать более высокие урожаи корнеплодов с повышенным содержанием сахара в них.

Если сравнить эти достижения с теми несколькими центнерами урожая сахара, которые получали земледельцы от сахарной свеклы в начале XIX в., то можно сразу убедиться в огромной роли селекции и исключительно важном значении сорта.

Результаты селекции люпина могут также служить ярким и выразительным примером превращения желтого, узколистного и белого люпинов, возделываемых на зеленое удобрение в высокобелковую ценную кормовую культуру, которая в условиях Белоруссии, Полесья Украины, нечерноземной зоне Российской Федерации и Прибалтийских республик имеет большое значение для решения проблемы белка.

За 75 последних лет в результате селекционной работы ученых различных стран желтому люпину, например, приданы такие ценные признаки как безалкалоидность, белосемянность, нерастрескиваемость бобов, быстрые темпы первоначального роста, скороспелость, набухаемость семян без предварительной их скарификации, фузариозоустойчивость. За этот сравнительно короткий период времени у люпина, таким образом, были устранены многие признаки дикаря и создан обширный новый генофонд этой культуры для дальнейшей селекционной работы. Современные лучшие сорта люпина способны давать 1,5-2,0 тонны растительного полноценного по аминокислотному составу белка.

Аналогичные примеры можно привести по картофелю, кукурузе, хлопчатнику и многим другим культурам.

Нельзя обойти вниманием и выдающиеся успехи в селекции основной хлебной культуры пшеницы, история селекции которой насчитывает несколько тысячелетий. На всем ее протяжении люди методом отбора помогали эволюционному процессу, создали многочисленные местные сорта народной селекции. Однако они из-за целого ряда недостатков не в состоянии были обеспечить получение высоких урожаев. Среднегодовые урожаи озимой пшеницы даже на благоприятных землях Кубани за период 1901-1919 г.г. колебались от 0,6 до 1,3 т/га. И только благодаря усилию селекционной работы селекционерам в г. Краснодаре под руководством дважды Героя Социалистического Труда академика П.П. Лукьяненко удалось в конце 30-х годов создать сорт Краснодарская 622/2, превысивший наиболее распространенный в то время сорт Украинка на 10-15%. Этот небольшой скачек был очень важен для наращивания дальнейших успехов. Для создания устойчивых к полеганию и ржавчине сортов пшеницы был привлечен обширный исходный материал из американских и аргентинских сортов, в родословной которых участвовали сорта Англии, Голландии, Италии, Японии, Китая, Испании, Уругвая, США, России, Украины, Венгрии. При скрещивании аргентинского сорта Клейн 33 с американским Канред-Фулькастер 266287 были получены сорта Скороспелок 1, 2, 3 и 3б. Один из этой серии сорт Скороспелка 2 при скрещивании с украинским сортом Лютесценс 17 дал начало сортам нового типа, отличающихся устойчивостью к полеганию, высокой урожайностью и качеством зерна. Первый сорт этого типа Безостая 4 был районирован в 1955 году, а на его смену через 4 года пришел новый еще более ценный сорт Безостая 1, полученный методом индивидуального отбора из Безостой 4. Сорт Безостая 1 прославил советскую селекцию на весь мир и был справедливо назван шедевром мировой селекции. С внедрением в производство этих сортов урожайность озимой пшеницы на Кубани в 1963-1966 г.г. возросла почти в 3 раза по сравнению с дореволюционным периодом.

11.

12.

13.

14. Понятие о гетерозисе. В селекции животных и растений особое место занимает явление гибридной мощности, или гетерозиса, которое заключается в следующем. При скрещивании разных видов, рас, пород животных и сортов растений, а также инбредных линий гибриды Fi по ряду признаков и свойств часто превосходят исходные родительские организмы. Скрещивание гибридов Fi между собой ведет к затуханию этого эффекта в следующих поколениях. Хотя эффект гетерозиса известен с древнейших времен, его природа до сих пор остается малоизученной. Первая попытка объяснить механизм этого явления и его значение в эволюции животных и растений принадлежала Ч. Дарвину. По мнению Дарвина, гетерозис является одной из причин биологической полезности скрещивания в эволюции видов. Перекрестное оплодотворение поддерживается естественным отбором именно потому, что оно служит механизмом поддержания гибридной мощности. Глубокий научный анализ явления гетерозиса стал возможен только с начала XX в. после открытия основных генетических закономерностей. Межлинейные гибриды кукурузы. С начала нашего столетия на кукурузе стали проводить систематическое исследование скрещиваний между инбредными линиями. При этом Г. Шеллом

было

показано, что скрещивание некоторых

линий дает гибридные растения, более

урожайные по зерну и вегетативной массе,

чем исходные линии и сорта. В таблице

26 приведены опытные данные, показывающие

низкую урожайность инбредных линий,

значительное повышение урожайности в

Fx и снижение ее в F2 при самоопылении

растений.

Сейчас посев гибридными

семенами стал основным приемом

производства кукурузы. Для получения

гибридных семян сначала создают большое

количество инбредных линий из лучших

сортов, отвечающих требованиям данного

климатического района. Инбредная линия

создается в течение 5—7 лет путем

самоопыления. При отборе линий оцениваются

качества, которые необходимо получить

у будущего гибридного потомства.

Значительная часть линий (около 99%)

бракуется из-за тех или иных отрицательных

свойств.

Создание

инбредных линий — необходимый этап

работы для получения гетерозисных форм.

Особи в пределах линии имеют сходные

генотипы и являются практически

гомозиготными. Поэтому скрещивание

таких линий дает одинаковых по генотипу

гетерозиготных гибридов.

Создав

большое число инбредных линий, приступают

к скрещиванию между ними. Межлинейные

гибриды первого поколения оценивают

по эффекту гетерозиса, отбирают линии,

дающие лучшие комбинации, и затем

размножают их в больших масштабах для

производства гибридных семян. Чем больше

создано ценных линий, тем вернее и скорее

можно отыскать лучшие гибридные

комбинации с необходимым сочетанием

свойств. Чтобы найти пару линий, дающих

при скрещивании высокий эффект гетерозиса,

необходимо проверить несколько тысяч

гибридных комбинаций.

При получении

гибридных семян для производственных

целей исходные линии, дающие при

скрещивании наибольший эффект гетерозиса,

высевают рядами, чередуя материнские

и отцовские формы. Для обеспечения

опыления между ними разработана схема

производства гибридных семян с

использованием цитоплазматической

мужской стерильности (см. гл. 10), что

позволило значительно сократить затраты

труда на удаление метелок с растений

материнской линии. Так получают простые

межлинейные гибриды кукурузы. Этот

метод а принципе является общим для

семеноводства гибридов различных

перекрестноопыляющихся растений.

Создание

инбредных линий — необходимый этап

работы для получения гетерозисных форм.

Особи в пределах линии имеют сходные

генотипы и являются практически

гомозиготными. Поэтому скрещивание

таких линий дает одинаковых по генотипу

гетерозиготных гибридов.

Создав

большое число инбредных линий, приступают

к скрещиванию между ними. Межлинейные

гибриды первого поколения оценивают

по эффекту гетерозиса, отбирают линии,

дающие лучшие комбинации, и затем

размножают их в больших масштабах для

производства гибридных семян. Чем больше

создано ценных линий, тем вернее и скорее

можно отыскать лучшие гибридные

комбинации с необходимым сочетанием

свойств. Чтобы найти пару линий, дающих

при скрещивании высокий эффект гетерозиса,

необходимо проверить несколько тысяч

гибридных комбинаций.

При получении

гибридных семян для производственных

целей исходные линии, дающие при

скрещивании наибольший эффект гетерозиса,

высевают рядами, чередуя материнские

и отцовские формы. Для обеспечения

опыления между ними разработана схема

производства гибридных семян с

использованием цитоплазматической

мужской стерильности (см. гл. 10), что

позволило значительно сократить затраты

труда на удаление метелок с растений

материнской линии. Так получают простые

межлинейные гибриды кукурузы. Этот

метод а принципе является общим для

семеноводства гибридов различных

перекрестноопыляющихся растений.

15. Селе́кция (лат. selectio - выбирать) — наука о создании новых и улучшении существующих пород животных, сортов растений, штаммов микроорганизмов. Селекцией называют также отрасль сельского хозяйства, занимающуюся выведением новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур и пород животных.

История

Первоначально в основе селекции лежал искусственный отбор, когда человек отбирает растения или животных с интересующими его признаками. До XVI—XVII веков отбор происходил бессознательно: то есть человек, например, отбирал для посева лучшие, самые крупные семена пшеницы, не задумываясь о том, что он изменяет растения в нужном ему направлении.

Только в последнее столетие человек, еще не зная законов генетики, стал использовать отбор сознательно или целенаправленно, скрещивая те растения, которые удовлетворяли его в наибольшей степени.

Однако методом отбора человек не может получить принципиально новых свойств у разводимых организмов, так как при отборе можно выделить только те генотипы, которые уже существуют в популяции. Поэтому для получения новых пород и сортов животных и растений применяют гибридизацию, скрещивая растения с желательными признаками и в дальнейшем отбирая из потомства те особи, у которых полезные свойства выражены наиболее сильно. Например, один сорт пшеницы отличается прочным стволом и устойчив к полеганию, а сорт с тонкой соломиной не заражается стеблевой ржавчиной. При скрещивании растений из двух сортов в потомстве возникают различные комбинации признаков. Но отбирают именно те растения, которые одновременно имеют прочную соломину и не болеют стеблевой ржавчиной. Так создается новый сорт.