- •Общие вопросы моделирования

- •1.1. Прогнозирование расчетных ситуаций

- •1.2. Общие сведения о моделировании систем

- •1.2.1. Виды моделирования

- •1.2.2. Математическое моделирование Виды математических моделей

- •Структурные математические модели

- •Функциональные математические модели

- •1.3. Подготовка данных и обработка результатов моделирования систем

- •1.3.1. Случайные величины, законы их распределения

- •1.3.2. Основные виды теоретических распределений

- •1.3.3. Определение параметров эмпирических распределений

- •1.3.4. Доверительные интервалы. Надежность. Обеспеченность

- •1.3.6. Подбор подходящего теоретического распределения Критерии согласия

- •1.4. Планирование эксперимента

- •1.4.1. Полный факторный эксперимент

- •1.4.2. Дробные реплики

- •1.4.3. Общая схема планирования эксперимента Крутое восхождение

- •Этапы планирования эксперимента

- •1.4.4. Стратегическое и тактическое планирование

- •Стратегическое планирование эксперимента

- •Тактическое планирование

- •1.5. Обработка и анализ результатов моделирования систем

- •1.5.1. Общие положения

- •1.5.2. Метод наименьших квадратов

- •Основы метода

- •Последовательность обработки данных

- •1.5.3. Практические приемы подбора кривых

- •1.5.4. Подбор эмпирических формул по кривым

1.4. Планирование эксперимента

Планирование эксперимента позволяет оптимизировать трудовые, временные и материальные затраты на проведение исследований, обеспечить их наиболее эффективное выполнение, а отсутствие соответствующего плана может существенно повысить трудоемкость исследований или сделать экспериментальную программу полностью безрезультатной.

Исторически теория планирования эксперимента начала развиваться с факторного планирования, основы которого зародились еще в 30-х годах XX столетия. Основы этой теории состоят в построении экономичных планов, по результатам экспериментальных измерений в точках которых можно делать статистические выводы о неизвестных параметрах функций регрессии, причем делать это на основе четко формализованных процедур. Факторное планирование включает построение полных и дробных факторных планов, ортогональных латинских квадратов и сбалансированных блок-схем. В отличие от классического эксперимента, в котором влияние различных значений входных переменных на результаты исследования рассматривается по одному, при факторном планировании эти значения одновременно комбинируются в разных вариантах. Это позволяет дать более точные оценки неизвестных параметров регрессии при равном числе измерений [19].

К настоящему времени сложилась стройная теория планирования эксперимента, оперирующая с достаточно сложным математическим аппаратом, имеющая свою терминологию. Рассмотрим основные положения этой теории, позволяющие организовать процесс моделирования не очень сложных систем. При этом ограничимся рассмотрением двухуровневых планов, в которых влияние на результат эксперимента каждой из входных переменных изучается на двух уровнях, т. е. при наименьшем и наибольшем значениях этой переменной в пределах исследуемой области. Двухуровневые планы в силу ряда преимуществ получили наибольшее распространение при факторном планировании эксперимента.

Поскольку математические методы планирования эксперимента основаны на кибернетическом подходе, наиболее подходящей моделью эксперимента является «черный ящик», для которого известно лишь то, что подается на его вход, и то, что получается на выходе, а устройство этого ящика значения не имеет. Соответственно мы будем иметь два типа переменных (входных и выходных), которые называют факторами и откликами. Для выяснения различий между ними рассмотрим простой эксперимент, в котором рассматриваются лишь две переменные х и у и целью которого является ответ на вопрос: как при изменении х будет изменяться y? В этом случае х - фактор, а у - отклик. В литературе встречаются другие термины: для фактора - режим, независимая переменная, входная переменная, экзогенная переменная; для отклика - реакция, выход, зависимая переменная, переменная состояния, эндогенная переменная. Подобная терминология возникла в связи с тем, что первые исследования с применением статистических экспериментов проводились в сельском хозяйстве, биологии, а затем стремительно вторгались в другие ниши, пополняясь там терминами, наиболее близкими и понятными читателям.

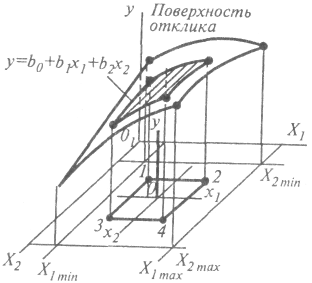

Каждый фактор хi может принимать в эксперименте одно из нескольких значений, называемых уровнями. Каждому уровню соответствует определенная точка в многомерном пространстве, а множество таких точек образует поверхность отклика. На рис.1.19 показана поверхность отклика для двухфакторного эксперимента. Факторами являются переменные х1 и х2. В точках 1, 2, 3, 4 эти факторы принимают определенные значения, которым отвечают соответствующие точки на поверхности отклика.

Рис. 1.19. Поверхность отклика.

![]() (1.59)

(1.59)

Конфигурация поверхности отклика, следовательно, функция (1.59) не известна. Целью эксперимента является либо описание этой поверхности (хотя бы приближенное) в интересной для исследователя области варьирования факторов, либо определение экстремального значения отклика. Вторая задача может быть сведена к пошаговому выполнению первой, поэтому на начальном этапе нас будет интересовать только поиск аналитического выражения, близкого к искомой функции (1.59) в заданной области. Этот поиск осуществляют на основе обработки экспериментальных данных в точках 1, 2, 3, 4 (см. рис. 1.19) факторного пространства.