ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ

Общие сведения

К числу физико-химических свойств, автоматический контроль которых осуществляется в химико-технологических процессах, относятся:

плотность,

вязкость,

коэффициент преломления,

давление насыщенных паров,

теплота сгорания.

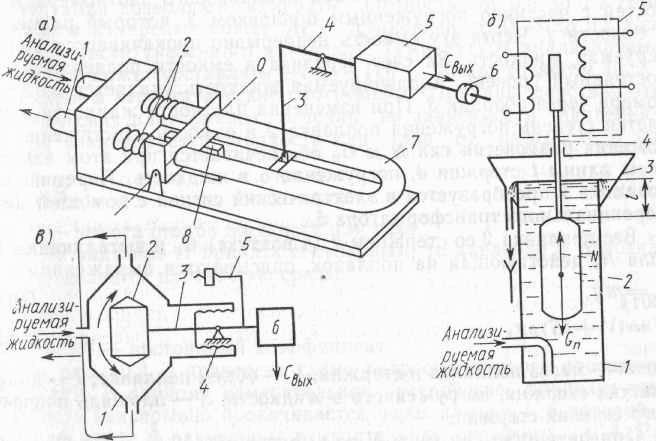

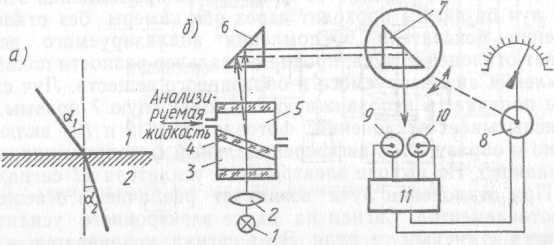

Весовые, или пикнометрические (от греч. pyknos— плотный), Чувствительным элементом плотномера a) служит U-образная трубка 7, изготовленная из нержавеющей стали, соединенная через тягу 3 с рычагом 4. Концы трубки 7 через сильфоны 2 соединены с неподвижными патрубками 1, через которые подается анализируемая жидкость. Наличие сильфонов 2 позволяет трубке 7 поворачиваться вокруг оси О — О. При увеличении плотности жидкости увеличивается масса трубки с жидкостью, что через рычаг 4 передается к механоэлектрическому или механопневматическому преобразователю 5, построенному по принципу компенсации сил (см. гл. 5), выходной сигнал СВых которого пропорционален изменению плотности анализируемой жидкости. Противовес 6, укрепленный на рычаге 4, служит для уравновешивания момента сил, создаваемого трубкой 7 с жидкостью при выбранном нижнем пределе измерения плотности. Устройство 8 служит для автоматического введения поправки к сигналу плотномера в зависимости от температуры анализируемой жидкости, которую это устройство непрерывно измеряет.

Поплавковые На рис. б) показана схема поплавкового плотномера жидкостей с частично погруженным поплавком 2, который размещен в емкости 1. Через эту емкость непрерывно прокачивается анализируемая жидкость. За счет перелива в емкости поддерживается постоянный уровень. Анализируемая жидкость удаляется из плотномера через сборник 3. При изменении плотности жидкости изменяется степень погружения поплавка 2 в емкость. Достижение положения равновесия сил N и Gn обеспечивается при этом изменением длины l стержня 4, погруженного в жидкость. Перемещение поплавка 2 преобразуется в электрический сигнал с помощью дифференциального трансформатора 5.

На рис. в) показана схема поплавкового плотномера жидкостей с полностью погруженным поплавком 2. Последний размещен в камере 1, через которую прокачивается анализируемая жидкость. Изменение выталкивающей силы, действующей на поплавок, при прочих постоянных условиях пропорционально изменению плотности жидкости. Поплавок укреплен на рычаге 3, герметичность вывода которого из камеры 1 обеспечивается сильфоном 4. Момент на рычаге 3, создаваемый выталкивающей силой при значении плотности, соответствующем нижнему пределу измерений, уравновешивается моментом, создаваемым противовесом 5. Изменение выталкивающей силы преобразуется преобразователем силы 6 в унифицированный пневматический или электрический сигнал

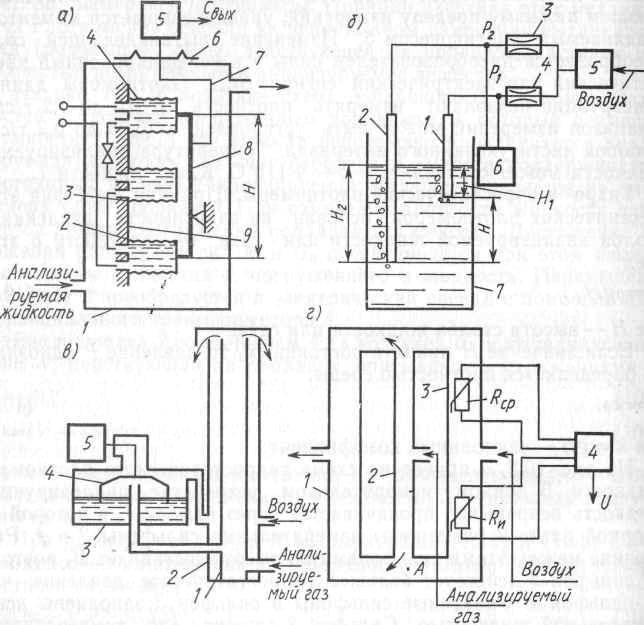

Гидро- и аэростатические плотномеры. На рис. 10.2, а приведена схема гидростатического плотномера жидкости. В данном измерительном устройстве анализируемая жидкость непрерывно прокачивается через камеру 1, в которой на опорной плате 9 размещены измерительные сильфоны 2 и 4. Расстояние между этими сильфонами по высоте составляет Н, поэтому на сильфон 2 действует большее гидростатическое давление, чем на сильфон 4. Указанные сильфоны и сильфон 3 заполнены вспомогательной жидкостью. Сильфон 3 служит для температурной компенсации и по существу представляет собой жидкостный манометрический термометр. Разность усилий на сильфонах 2 я 4, возникающая за счет разности гидростатических давлений на них, создает на измерительном рычаге 8 вращающий момент, который через рычаг 7 передается в преобразователь 5 силы в унифицированный электрический или пневматический сигнал. Мембрана 6 обеспечивает герметичный вывод рычага 7.

Схема широко распространенного аэростатического плотномера газов показана на рис. 10.2, в. В этом плотномере анализируемый газ и воздух прокачиваются при постоянных давлениях соответственно через вертикальные трубки 1 и 2, внутренние полости которых образуют столбы анализируемого газа и воздуха одинаковой высоты. Разность аэростатических давлений этих столбов измеряется с помощью высокочувствительного колокольного дифманометра 3, работающего по принципу уравновешивания за счет изменения выталкивающей силой (см. гл. 4). Перемещение колокола 4 дифманометра с помощью преобразователя 5 преобразуется в унифицированный электрический или пневматический сигнал.

Средства измерений вязкости жидкостей

На рис. 10.5, а показана схема капиллярного вискозиметра, в котором для создания постоянного объемного расхода анализируемой жидкости используется шестеренчатый насос 1, приводимый в движение синхронным двигателем 2. Из насоса анализируемая жидкость поступает в змеевик 3, где нагревается до температуры масла, заполняющего термостат 6, а затем — в капилляр 4, размеры которого выбирают в зависимости от диапазона измеряемых значений вязкости. Перепад давлений на капилляре измеряется дифманометром 5 с пневматическим или электрическим унифицированным выходным сигналом, который пропорционален динамической вязкости анализируемой жидкости.

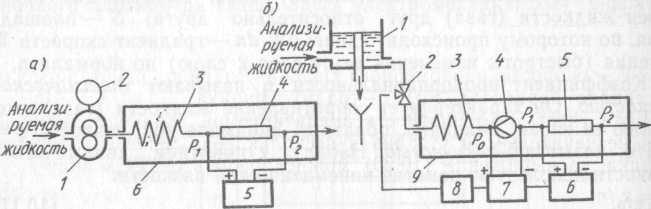

В вискозиметре, представленном на рис. 10.5, б, стабилизация объемного расхода анализируемой жидкости осуществляется пневматической системой автоматического регулирования, состоящей из диафрагмы 4, дифманометра 7, пневматического регулятора 8 и исполнительного механизма 2. Анализируемая жидкость подается из напорной емкости 1 с переливной трубкой. Змеевик 3, диафрагма 4 и капилляр 5 размещены в водяном термостате 9, где поддерживается температура, равная 100°С, за счет подачи в него насыщенного водяного пара при атмосферном давлении. Перепад давления P1—Р2 на капилляре измеряется дифманометром 6 с пневматическим выходным сигналом.

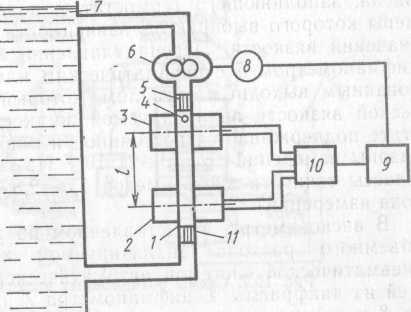

На рис. 10.6 показана схема шарикового вискозиметра циклического действия. Анализируемая жидкость из аппарата 7 или трубопровода прокачивается насосом 6 по трубке 1 из немагнитного материала снизу вверх и при своем движении поднимает шарик 4 от нижней 11 до верхней 5 ограничительной сетки. При выключении двигателя 8 насоса (периодическое включение и выключение осуществляются блоком управления 9) шарик падает в анализируемую жидкость. С помощью датчиков 3 и 2 формируются электрические импульсы в моменты времени, когда шарик проходит две выбранные отметки, отстоящие друг от друга по высоте трубки на расстояние l. С помощью измерителя временных интервалов 10 измеряется отрезок времени между указанными импульсами, значение которого и определяет динамическую вязкость.

Средства измерений показателя преломления жидкостей

На рис. 10.8, б показана схема рефрактометра. Свет от лампы 1 через оптическую систему 2 в виде луча посылается в так называемую дифференциальную кювету 4. Последняя состоит из двух частей, отделенных друг от друга стеклянной перегородкой. Через измерительную камеру 5 кюветы непрерывно прокачивается анализируемая жидкость, а сравнительная камера 3 заполнена образцовой жидкостью. При равенстве показателей преломления этих жидкостей луч от лампы проходит через обе камеры без отклонений. Изменение показателя преломления анализируемого вещества вызывает отклонение луча, пропорциональное разности показателей преломления анализируемого и образцового веществ. Луч света из кюветы попадает в неподвижную 6 и подвижную 7 призмы. Когда он не испытывает отклонений, фотоэлементы 9 и 10, включенные встречно и образующие дифференциальный фотоприемник, освещены одинаково. На выходе электронного усилителя 11 сигнал равен нулю. При отклонении луча возникает различие в освещенности этих фотоэлементов. Сигнал на входе электронного усилителя 11 становится отличным от нуля. Этот сигнал усиливается и управляет работой двигателя 8, который через механическую передачу поворачивает призму 7 до тех пор, пока освещенности фотоэлементов 9 и 10 опять не станут одинаковыми. Положение ротора двигателя 8 и связанное с ним положение стрелки на шкале определяют разность коэффициентов преломления анализируемого и образцового веществ. Рефрактометр обычно снабжен устройством коррекции показаний в зависимости от температуры анализируемой среды.

Классификация САР

По принципам регулирования:

1. По задающему воздействию При регулировании только по задающему воздействию yЗ, не учитываются действительное значение регулируемого параметра уФ (t) и возмущающего воздействия f(t).

2. По возмущению При регулировании по возмущению после предварительного измерения возмущающего воздействия f (t) осуществляется регулирующее воздействие на объект регулирования компенсирующее это возмущение.

3. По отклонению с отрицательной обратной связью работающие по отклонению, являются системами с обратной связью. Под обратной связью понимают подачу сигнала с выхода САР на ее вход

4. Комбинированные регулирующее воздействие осуществляется одновременно по информации о трех величинах: задающему воздействию yЗ(t), не учитываются действительное значение регулируемого параметра уФ(t) и возмущающего воздействия f(t).

По цели регулирования:

1. Системы автоматической стабилизации - задающее воздействие

постоянно во времени: уЗ = const.

2. Системы программного регулирования - задающее воздействие

изменяется по заранее заданному закону (программе): уЗ = f(t).

Например, система перемещения режущего инструмента в станках

с программным управлением.

3. Следящие системы - задающее воздействие изменяется по заранее неизвестному закону и для системы является случайной величиной.

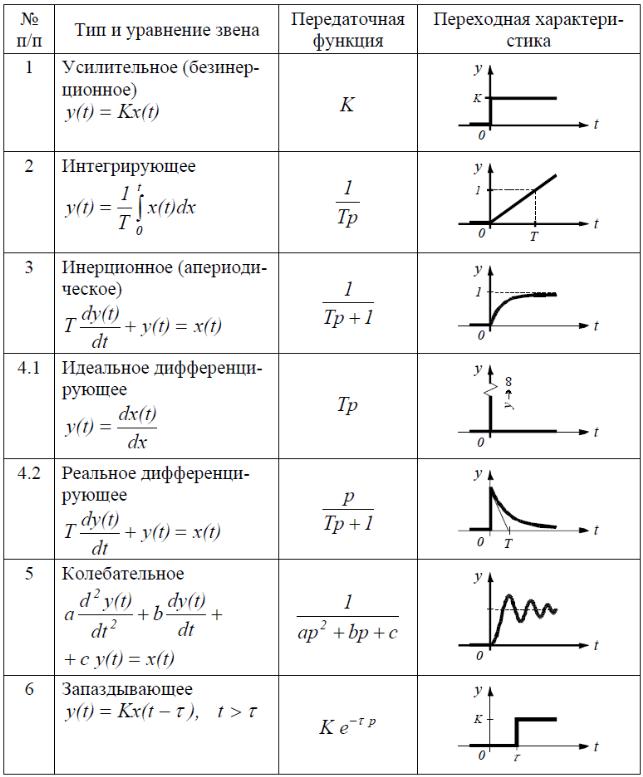

Типовые динамические звенья САР

4. Структурный анализ сар

Последовательное соединение

W = W1 × W2 .

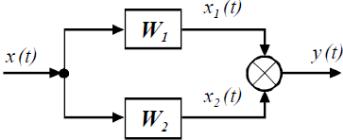

Параллельное соединение

W = W1 + W2

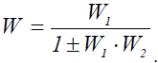

Соединение с обратной связью (встречно-параллельное)

5. Качественные показатели сар

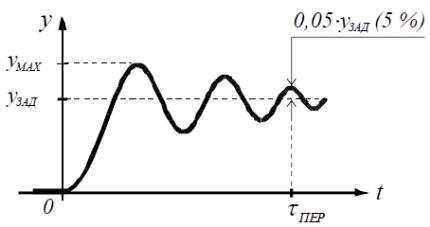

Время регулирования (длительность переходного процесса) τПЕР – время, по прошествии которого рассогласование становится меньше 5% от заданного значения.

2. Перерегулирование σ –

Допустимым считается перерегулирование до 50 %.

3. Число колебаний за время регулирования NРЕГ . Допустимым считается не более 3 колебаний.

6. Классификация объектов регулирования

При решении практических задач в ТАР различают следующие типы объектов:

1. Простые – описываются алгебраическими или дифференциальными уравнениями не выше II-го порядка, т.е. такие объекты являются типовыми динамическими звеньями.

2. Сложные – описываются дифференциальными уравнениями высоких порядков.

3. С сосредоточенными параметрами – регулируемая величина имеет одинаковое значение во всех точках технологического аппарата (например, давление газа в емкости) - описываются дифференциальными уравнениями с постоянными коэффициентами.

4. С распределенными параметрами – регулируемая величина в разных точках технологического аппарата имеет неодинаковые значения (например, температура в ректификационной колоне) – описываются дифференциальными уравнениями в частных производных.

1. Инерционность – выходной параметр изменяется плавно.

Инерционность реальных объектов определяется способностью объектов накапливать вещество или энергию

Например, утюг – медленное нагревание и остывание (тепловая инерция).

7. Динамические свойства объектов регулирования

1. Инерционность – выходной параметр изменяется плавно.

Инерционность реальных объектов определяется способностью объектов накапливать вещество или энергию

Например, утюг – медленное нагревание и остывание (тепловая инерция).

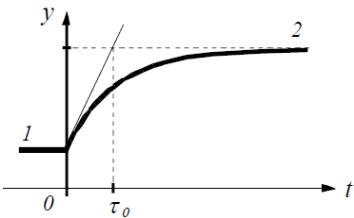

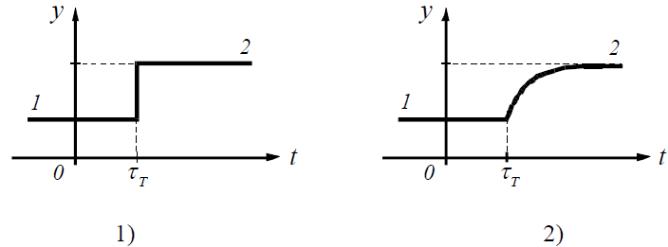

1. Запаздывание – изменение выходного параметра отстает по времени по отношению к возмущающему воздействию.

Транспортное запаздывание τT – для распространения сигналов требуется время.

1) безынерционного; 2) инерционного.

2. Устойчивость

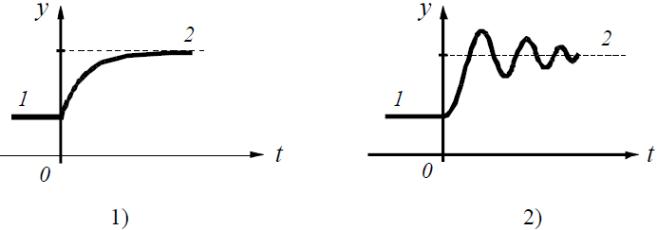

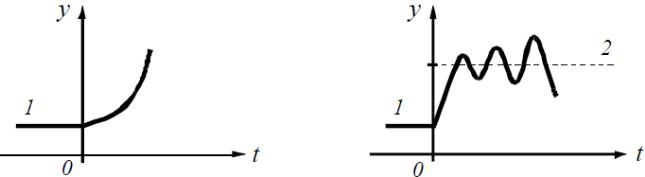

Устойчивые объекты под влиянием скачкообразного воздействия переходят из одного равновесного состояния в другое равновесное состояние – самовыравнивание.

Объекты с самовыравниванием имеют внутреннюю отрицательную обратную связь.

Неустойчивые объекты под влиянием любого малого возмущения выходят из равновесного состояния и отклонение растет со все возрастающей скоростью.

Неустойчивые объекты имеют внутреннюю положительную обратную

связь.

Нейтрально устойчивые объекты под влиянием скачкообразного

воздействия выходят из равновесного состояния и отклонение растет с по-

стоянной скоростью.

Нейтрально устойчивые объекты не имеют внутреннюю обратную

связь.

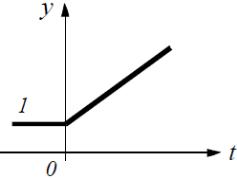

Автоматическим регулятором называется техническое устройство, которое уменьшает или совсем ликвидирует отклонение регулируемого параметра от его заданного значения.

В состав автоматического регулятора включают:

• управляющий элемент – логическое устройство (или микропроцессор);

• измерительное устройство – датчик;

• исполнительный механизм – привод;

• регулирующий орган – клапан, задвижка, шибер, и т.п.

С позиций ТАР автоматический регулятор (далее регулятор) рассматривают как динамическое звено с передаточной функцией WР .

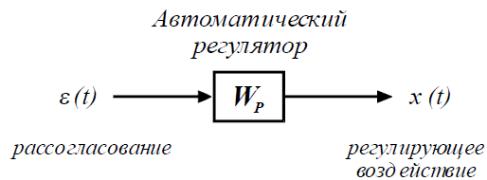

Типовые законы регулирования

Классификаци средств изм давления

Средства измерений давления классифицируют по виду измеряемого давления и принципу действия. По виду измеряемого давления средства измерений подразделяют на:

манометры избыточного давления — для измерения избыточного давления;

манометры абсолютного давления — для измерения давления, отсчитанного от абсолютного нуля;

барометры — для измерения атмосферного давления;

вакуумметры — для измерения вакуума (разрежения);

мановакуумметры — для измерения избыточного давления и вакуума (разрежения).

Кроме перечисленных средств измерений в практике измерений получили распространение:

напоромеры — манометры малых избыточных давлений (до 40 кПа);

тягомеры — вакуумметры с верхним пределом измерения не более— 40 кПа;

тягонапоромеры — мановакуумметры с диапазоном измерений + 204—20 кПа;

вакуумметры остаточного давления-—вакуумметры, предназначенные для измерения глубокого вакуума или остаточного давления, т. е. абсолютных давлений менее 200 Па;

дифференциальные манометры — средства измерений разности давлений.

По принципу действия средства измерений давления подразделяют на: жидкостные, поршневые, деформационные (пружинные), ионизационные, тепловые, электрические.

Термометрическое свойство |

Наименование средства |

Диапазон измерений, °С |

Изменение давления рабочего вещества при постоянном объеме |

Манометрические термометры: газовые жидкостные конденсационные |

—150÷600 —150÷600 , —50÷350 |

Термоэлектрический эффект (термоЭДС) |

Термоэлектрические преобразователи |

—200÷2200 |

Изменение электрического сопротивления

|

Металлические термопреобразователи сопротивления |

—260÷1100 |

Полупроводниковые термопреобразователи сопротивления |

—240÷300 |

|

Тепловое излучение |

Пирометры излучения: квазимонохроматические спектрального отношения радиационные |

700÷6000 1400÷2800 50÷3500 |