- •2. Элементарный заряд и его инвариантность.

- •3. Закон сохранения заряда.

- •4. Дифференциальная формулировка закона Кулона.

- •5. Теорема Гаусса

- •6. Потенциальность электростатического поля.

- •7. Скалярный потенциал.

- •8. Уравнения Лапласа и Пуассона. Вычисление напряженности поля внутри и вне заряженного цилиндра.

- •9. Электростатическое поле при наличии проводников.

- •10. Емкость уединенного проводника. Конденсаторы

- •11. Дипольный момент непрерывного распределения зарядов.

- •12. Зависимость поляризованности от напряженности электрического поля. Влияние поляризации на электрическое поле.

- •13. Поле диполя

- •14. Поляризация диэлектриков. Поляризованность. Объемная и поверхностная плотности связанных зарядов.

- •15. Электрическое смещение. Поле плоского конденсатора.

- •16. Теорема Гаусса при наличии диэлектриков.

- •17. Граничные условия для нормальной и тангенциальной компонент электрического поля.

- •1 8. Преломление силовых линий на границе раздела диэлектриков.

- •19. Энергия взаимодействия дискретных зарядов.

- •20. Плотность энергии электрического поля.

- •21. Силы, действующие на точечный заряд, непрерывно распределенный заряд, диполь в электрическом поле.

- •22. Опыт Милликена.

- •23. Механизм поляризации неполярных диэлектриков.

- •24. Механизм поляризации полярных диэлектриков.

- •25. Закон Ома в интегральной и дифференциальной форме.

- •26. Работа и мощность тока

- •27. Правила Кирхгофа.

- •28. Опыт Толмена и Стюарта.

- •29. Эффект Холла.

- •30. Зависимость электропроводности от температуры, сверхпроводимость.

- •31. Понятие о зонной теории твердых тел. Энергетические зоны проводников, полупроводников и диэлектриков.

- •32. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Доноры и акцепторы.

- •3 3. Эффект Пельтье. Эффект Томпсона. Эффект Зеебека.

- •34. Основные типы газового разряда.

- •35. Плазма.

- •3 6. Полевая трактовка закона взаимодействия элементов тока. Опыт Ампера.

- •37. Закон Био-Савара

- •38. Сила Ампера. Сила Лоренца.

- •39. Закон полного тока. Теорема о циркуляции вектора магнитной индукции.

- •40. Магнитное поле при наличии магнетиков.

- •41. Молекулярные токи в магнетике, объемные и поверхностные токи.

- •42. Диамагнетики.

- •43. Парамагнетики.

- •44. Ферромагнетики.

- •45. Закон электромагнитной индукции Фарадея.

- •46.Энергия магнитного поля

- •47. Резонансы в цепи переменного тока.

- •48. Ток смещения. Система уравнений Максвелла.

- •49. Закон сохранения энергии электромагнитного поля.

- •50. Плоские электромагнитные волны.

32. Собственная и примесная проводимость полупроводников. Доноры и акцепторы.

По значению своего удельного сопротивления полупроводники занимают промежуточное положение между металлами и диэлектриками. Однако деление веществ на группы по их удельным сопротивлениям условно, так как под действием ряда факторов (нагревание, облучение, наличие примесей) удельное сопротивление многих веществ изменяется, причем у полупроводников весьма значительно. Если у металлов с ростом температуры сопротивление увеличивается, то у полупроводников уменьшается. Различают полупроводники собственные (т.е. беспримесные) и примесные. Примесные делят на донорные и акцепторные. Проводимость собственных полупроводников. Рассмотрим механизм на примере кремния. Кремний обладает атомной пространственной решеткой с ковалентным типом связи между атомами. При абсолютных температурах, близких к абсолютному нулю, все связи являются заполненными, т.е. свободных заряженных частиц в кристалле нет. При нагревании или облучении некоторые парноэлектронные связи разрываются, появляются свободные электроны и вакантные места, называемые дырками. У собственных полупроводников число появившихся при разрыве связей электронов и дырок одинаково, т.е. проводимость собственных полупроводников в равной степени обеспечивается свободными электронами и дырками. Проводимость примесных полупроводников. Если внедрить в полупроводник примесь с валентностью большей, чем у собственного полупроводника, то образуется донорный полупроводник. В донорном полупроводнике электроны являются основными, а дырки неосновными носителями заряда. Такие полупроводники называют полупроводниками n- типа, а проводимость электронной. Если внедрять в полупроводник примесь с валентностью меньшей, чем у собственного полупроводника, то образуется акцепторный полупроводник. В акцепторных полупроводниках дырки являются основными, а электроны неосновными носителями заряда. Такие полупроводники называются полупроводниками p- типа, а проводимость дырочной.

3 3. Эффект Пельтье. Эффект Томпсона. Эффект Зеебека.

Эффект Пельтье — термоэлектрическое явление, при котором происходит выделение или поглощение тепла при прохождении электрического тока в месте контакта (спая) двух разнородных проводников. Величина выделяемого тепла и его знак зависят от вида контактирующих веществ, направления и силы протекающего электрического тока:

Q = ПАBIt = (ПB-ПA)It, где Q — количество выделенного или поглощённого тепла; I — сила тока; t — время протекания тока; П — коэффициент Пельтье, который связан с коэффициентом термо-ЭДС α вторым соотношением Томсона П = αT, где Т — абсолютная температура в K. Ленц провёл эксперимент, в котором он поместил каплю воды в углубление на стыке двух стержней из висмута и сурьмы. При пропускании электрического тока в одном направлении капля превращалась в лёд, при смене направления тока — лёд таял, что позволило установить, что в зависимости от направления протекающего в эксперименте тока, помимо джоулева тепла выделяется или поглощается дополнительное тепло, которое получило название тепла Пельтье. Эффект Пельтье «обратен» эффекту Зеебека. Причина возникновения явления Пельтье заключается в следующем. На контакте двух веществ имеется контактная разность потенциалов, которая создаёт внутреннее контактное поле. Если через контакт протекает электрический ток, то это поле будет либо способствовать прохождению тока, либо препятствовать. Если ток идёт против контактного поля, то внешний источник должен затратить дополнительную энергию, которая выделяется в контакте, что приведёт к его нагреву. Если же ток идёт по направлению контактного поля, то он может поддерживаться этим полем, которое и совершает работу по перемещению зарядов. Необходимая для этого энергия отбирается у вещества, что приводит к охлаждению его в месте контакта. Эффект Томсона — одно из термоэлектрических явлений, заключающееся в том, что в однородном неравномерно нагретом проводнике с постоянным током, дополнительно к теплоте, выделяемой в соответствии с законом Джоуля — Ленца, в объёме проводника будет выделяться или поглощаться дополнительная теплота Томсона в зависимости от направления тока. Количество теплоты Томсона пропорционально силе тока, времени и перепаду температур, зависит от направления тока. Объяснение эффекта в первом приближении заключается в следующем. В условиях, когда вдоль проводника, по которому протекает ток, существует градиент температуры, причём направление тока соответствует движению электронов от горячего конца к холодному, при переходе из более горячего сечения в более холодное, электроны передают избыточную энергию окружающим атомам (выделяется теплота), а при обратном направлении тока, проходя из более холодного участка в более горячий, пополняют свою энергию за счёт окружающих атомов (теплота поглощается). Эффект Зеебека — явление возникновения ЭДС в замкнутой электрической цепи, состоящей из последовательно соединённых разнородных проводников, контакты между которыми находятся при различных температурах.

Эффект

Зеебека состоит в том, что в замкнутой

цепи, состоящей из разнородных проводников,

возникает термо-ЭДС, если места контактов

поддерживают при разных температурах.

Цепь, которая состоит только из двух

различных проводников, называется

термоэлементом или термопарой.Величина

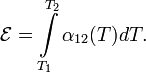

возникающей термоэдс в первом приближении

зависит только от материала проводников

и температур горячего (![]() )

и холодного (

)

и холодного (![]() )

контактов. В небольшом интервале

температур термоэдс

)

контактов. В небольшом интервале

температур термоэдс ![]() можно

считать пропорциональной разности

температур:

можно

считать пропорциональной разности

температур:

![]() где

где ![]() —

термоэлектрическая способность пары

(или коэффициент термоэдс). В простейшем

случае коэффициент термоэдс определяется

только материалами проводников, однако,

строго говоря, он зависит и от температуры,

и в некоторых случаях с изменением

температуры

меняет

знак. Более корректное выражение для

термоэдс:

—

термоэлектрическая способность пары

(или коэффициент термоэдс). В простейшем

случае коэффициент термоэдс определяется

только материалами проводников, однако,

строго говоря, он зависит и от температуры,

и в некоторых случаях с изменением

температуры

меняет

знак. Более корректное выражение для

термоэдс: