Особенности реактивных изменений ээг у детей школьного возраста

Реакция на ГВ- пробу достигла своего максимума в возрасте 10-11 лет. В этом возрасте у 25% детей была отмечена выраженная реакция с генерализованными по коре вспышками тета- дельта волн. В 10 % случаев была отмечена массивная реакция, во время которой длительность вспышек медленных волн превышала 5 сек. Реакция, как правило, начиналась на второй минуте пробы и заканчивалась спустя 20-30 секунд после ее окончания. В одном случае массивная реакция наблюдалась у ребенка на первой минуте пробы. Наблюдение за этим испытуемым продолжалось в течение 10 лет после обнаружения подобной реакции (до возраста 22 лет). Как по данным неврологического исследования, так и субъективной самооценке никаких отклонений в состоянии здоровья у него за это время обнаружено не было. В 14 лет наблюдали умеренную реакцию на третьей минуте пробы, в 22 года существенных изменений ЭЭГ по сравнению с фоном во время проведения пробы не обнаружили.

Для всей группы детей в возрасте 14 лет выраженная реакция была отмечена только в 5% случаев и ни в одном случае не наблюдалась массивная реакция.

Изменения ЭЭГ в период полового созревания

Хотелось бы отдельно обсудить изменения ЭЭГ, обусловленные течением периода полового созревания. Как уже указывалось выше, у исследованных здоровых детей выявились изменения, которые одинаково проявлялись у мальчиков и девочек, но в разные возрастные периоды. Исходя из времени появления вторичных половых признаков, мы предположили, что эти изменения могут быть обусловлены течением периода полового созревания. Наличие признаков, характерных для 11 стадии полового созревания, коррелировало с увеличением синхронизации в затылочных зонах коры в альфа- 2 полосе - частот, и оно имело место у девочек в 8-10 лет и у мальчиков в 10-11 лет, причем это увеличение сочеталось с активацией в полосе 16-20 Гц в центральных и теменных отделах полушарий.

В возрасте 10-11 лет вторичные половые признаки у большинства девочек соответствовали 111-1У стадии полового созревания. При визуальном анализе ЭЭГ у девочек этого возраста отмечено увеличение амплитуды и индекса роландического ритма в теменно-центральных зонах коры, увеличение амплитуды бета-активности и появление вспышек альфа -тета- волн. По данным количественного анализа в стандартных диапазонах частот и по данным ЭЭГ- картирования, в этом возрасте по сравнению с предыдущим, отмечалось уменьшение СП в альфа-1 и альфа-2 полосах частот в затылочно-височных зонах коры и увеличение в теменно-центральных, достигающее уровня значимости в этих зонах коры для альфа-3 диапазона. Наряду с этим, было отмечено увеличение уровня тета и бета-1 активности, максимально выраженное в лобно-центральных зонах коры. Подобные же изменения были отмечены у мальчиков в возрасте 13-14 лет по данным визуального и количественного ЭЭГ анализа. На У стадии полового созревания (12-14 лет у девочек, 14-15 лет у мальчиков) происходит восстановление зонального градиента альфа-активности, значительно уменьшается выраженность роландического ритма, что подтверждается данными количественного анализа.

Нельзя обойти вниманием и такой аспект как аномальные формы активности в ЭЭГ здоровых детей. На всем возрастном этапе в изученных нами группах здоровых детей, несмотря на отсутствие какой-либо психоневрологической симптоматики в ЭЭГ, в определенном проценте случаев возникали аномальные формы активности, которые в клинической нейрофизиологии рассматриваются, как патологические. Это, в основном, избыточная медленноволновая активность и эпилептическая активность, а также высокая реакция на ГВ – пробу. Наличие возможности длительного наблюдения за одними и теми же детьми позволило определить значимость тех, или иных патологических знаков. Специально проведенное нами исследование показало связь медленноволновой активности в теменно- затылочных зонах коры или медленного затылочного ритма (SPR) с нарушением кровообращения в бассейне позвоночных артерий. Эта патологическая активность, отражающая выраженную дисфункцию заднестволовых структур мозга, временно исчезала после курса мануальной терапии. Эти нарушения кровообращения в БПА как правило, обусловлены натальной травмой шейного отдела позвоночника и, отмечаясь у большого процента детей, протекают, в основном, бессимптомно. По нашим данным, усиление медленной активности в теменно- затылочных зонах коры наблюдалось в возрасте 5-7 лет, затем она в значительной степени редуцировалась , но проявлялась на 3-4 стадии течения периода полового созревания, затем практически полностью исчезла к 20 годам. Однако, по данным количественного анализа, увеличенное содержание медленных колебаний по сравнению с возрастной нормой сохраняется.

Эпилептическая активность в ЭЭГ в виде спайков и комплексов « пик –волна» была отмечена в разных группах детей с частотой от 2% до 4 %. Она проявлялась, в основном, в височных и центральных зонах коры и всегда была фокальной, без генерализации на функциональные нагрузки. В одном случае она имела затылочную локализацию. В последнем случае уже через год были отмечены клинические проявления. Еще в одном случае выявленный в возрасте 6 лет очаг эпилептической активности не сопровождался клиническими проявлениями до периода полового созревания. МРТ-исследование обнаружило у этого ребенка сосудистые мальформации в височной доле. В остальных случаях наблюдение за детьми до возраста 14-15 лет не выявило у них клинических эпилептических проявлений, что, однако, не исключает латентное течение процесса. В одном случае, фокальная эпилептическая активность в центрально- височных отведениях сочеталась со специфическими нейропсихологическими нарушениями, свидетельствующими о дисфункции лобно-височных зон коры левого полушария. Все эти дети не включались в нормативную группу.

В четырех случаях в ЭЭГ в младшем возрасте была обнаружена генерализованная тета-активность частотой 4-6 Гц. Как правило, дети с такой активностью испытывали трудности в усвоении школьной программы, что служило поводом для исключения их из нормативной группы. В одном случае было проведено сопоставление данных ЭЭГ и данных нейропсихологического исследования. Оказалось, что увеличенный уровень тета-активности в теменно-центральных зонах коры коррелировал с нарушениями слухоречевой и зрительной памяти. К этому вопросу мы вернемся в нашей следующей лекции, посвященной синдромальным формам психической патологии.

В ряде случаев изменения ЭЭГ выявлялись только при количественных методах анализа. Чаще всего, это было увеличение СП в бета- полосе частот. Именно такие дети обнаруживали определенные характерологические особенности, которые можно отнести к разряду пограничных расстройств между нормой и патологией.

К 21 году ЭЭГ достигает дефинитивного уровня, однако, может содержать некоторое количество дельта и тета- колебаний в затылочных зонах коры, которые полностью исчезают только к 30 годам (Niedermeyer,1998).

Обобщим полученные результаты.

1.Типология ЭЭГ сохраняется на всем протяжении школьного возраста за исключением тех случаев, когда после окончания периода полового созревания дезорганизованные ЭЭГ с альфа-ритмом ( 3 тип) переходят в организованный тип за счет уменьшения индекса медленных колебаний.

2. Анализ количественных параметров ЭЭГ показал, что на изученном возрастном интервале происходило увеличение значений СП в полосе 10-20 Гц и уменьшение значений СП в полосе 1,5-9 Гц.

Интенсивность, а иногда и знак этих изменений существенно различались в разных зонах коры. Увеличение значений СП в бета- полосе частот выявлялось преимущественно в теменно-центральных отведениях, увеличение в альфа- полосе – в теменно-затылочных, а уменьшение СП в дельта и тета -полосах частот – в лобно-центральных. Отмечена также определенная межполушарная асимметрия: в альфа- полосе интенсивность изменений была выше в правом полушарии, а в бета- диапазоне – в левом.

3. В альфа- полосе частот в этом возрасте происходили разнонаправленные изменения : уменьшение значений в полосе 7-9 Гц и существенное увеличение в полосе 10-12 Гц. С 10 лет в ЭЭГ доминирует частотный компонент 10-11 Гц, как у мальчиков, так и у девочек.

4. Существенные изменения ЭЭГ были отмечены в период полового созревания. Выявлены определенные ЭЭГ-корреляты разных стадий этого процесса.

5. Различия ЭЭГ мальчиков и девочек на этом возрастном этапе определялись в большой степени изменениями, связанными с течением периода полового созревания. Поэтому можно было наблюдать однонаправленные изменения ЭЭГ у мальчиков и девочек разного возраста, но на одной и той же стадии полового созревания, и разнонаправленные у детей одного паспортного возраста.

Т.о. исследование биоэлектрической активности мозга детей в онтогенезе показывают существование определенных закономерностей ее формирования. Они касаются курса формирования определенных ритмических диапазонов и характеризуют каждый возрастной период, несмотря на довольно широкий диапазон индивидуальной изменчивости. В целом паттерн ЭЭГ зависит от уровня бодрствования и возраста детей. ЭЭГ сна значительно раньше достигает дефинитивного уровня - к 6 годам, тогда как формирование ЭЭГ бодрствования не завершается и к 20 годам жизни. Строго определенная последовательность появления различных паттернов ЭЭГ в состоянии сна и бодрствования позволяет использовать ЭЭГ характеристики как маркерные для оценки «нормальности» паттерна ЭЭГ в каждом возрасте. С другой стороны, выявляется временная последовательность в доминировании различных частотных составляющих в границах альфа-диапазона частот. Это позволяет предположить наличие самостоятельно существующих спектральных компонентов ЭЭГ со своим собственным курсом развития. Наличие такого четкого временного курса формирования разных ритмических компонентов ЭЭГ в норме может служить основой для изучения нарушения этих закономерностей у детей с болезнями развивающейся нервной системы. Для того чтобы определить, насколько отличается от нормативных данных ЭЭГ детей с нарушением развития, обычно используется Z-статистика. Для каждой ЭЭГ-записи строится автоспектр, затем значения автоспектров ЭЭГ-записей всей группы детей с нарушением развития и всей группы здоровых детей сравниваются для каждого значения частоты в заданном частотном диапазоне. Результат сравнения представляет собой величину стандартного отклонения. Значение стандартного отклонения больше 2 свидетельствует о достоверном различии между двумя суммарными автоспектрами группы больных и группы здоровых испытуемых.

Мы рассмотрим заболевания, для которых имеются определенные электроэнцефалографические особенности, знание которых могут помочь в их диагностике. К таковым относится и синдром умственной отсталости, сцепленный с ломкой хромосомой Х (Fragile X syndrome, FXS), синдром Ретта и синдром Ангельмана. Ранее эти заболевания входили в большую гетерогенную группу «недифференцированной умственной отсталости», пока не были обнаружены генетические причины их возникновения.

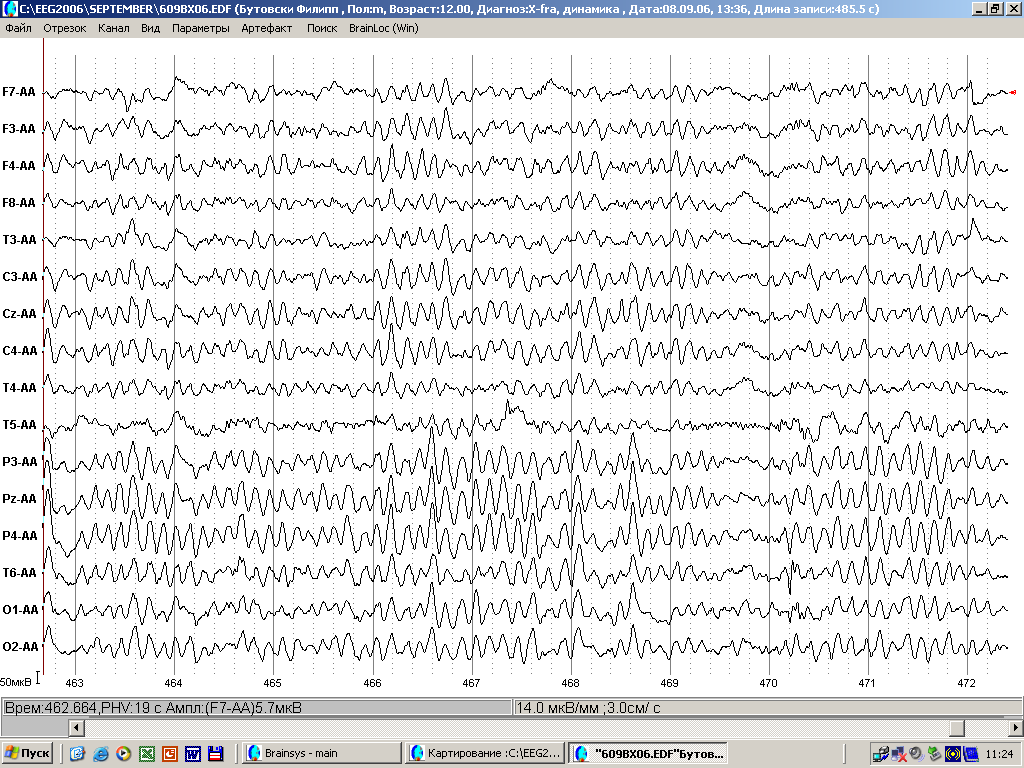

Тип ЭЭГ детей с этими синдромами практически не встречается в группе здоровых испытуемых. Это 4-ый тип ЭЭГ по нашей классификации – гиперсинхронный. ЭЭГ такого типа представлена на рис. 8.

Рис.8 Гиперсинхронный тип ЭЭГ у ребенка с синдромом ломкой хромосомы Х Альфа-ритм отсутствует. В записи преобладает ритмическая тета-активность частотой 7 Гц максимально выраженная в теменных и центральных зонах коры.