Реакция на функциональные нагрузки.

ГВ-проба

В 4 года дети уже в состоянии выполнить ГВ-пробу. В большинстве случаев реакция на пробу умеренная, сопровождающаяся усилением медленных колебаний в теменно-затылочных отведениях. В 15% случаев отмечено появление билатеральных вспышек тета-волн. Реакция на ГВ-пробу с возрастом усиливается и на этом возрастном интервале максимально выражена в возрасте 5-7 лет.

ПФС В дошкольном возрасте прерывистая ФС сопровождалась у 40% детей реакцией следования, причем следование на частоты ниже 10 Гц отмечалось в 3,5 раза чаще, чем на частоты выше 10 Гц.

Подводя краткие итоги изменениям ЭЭГ в дошкольном возрасте отметим:

1.Тип ЭЭГ к возрасту 3-4 года уже сформирован, однако, в дошкольном возрасте возможен переход из 1 типа в 3 и обратно. Выделяется возраст 5-6 лет, когда максимально выражен дезорганизованный тип ЭЭГ с усиленной медленноволновой активностью (3-ий). В этом возрасте наблюдается увеличение тета-активности и активности альфа-1 полосы частот (преимущественно у мальчиков).

2. В дошкольном возрасте в ЭЭГ присутствуют все составляющие альфа-диапазона, но с разным удельным весом.

3. Выявляются различия ЭЭГ, обусловленные полом испытуемых: в 6-7 лет у девочек ниже, чем у мальчиков, значение СП в тета- и дельта полосах частот.

4. На возрастном интервале 5-7 лет выявляется межполушарная асимметрия с более высокими значениями СП в правом полушарии в теменно-затылочных отведениях и более низкими в лобно-височных зонах левого.

5. На протяжении дошкольного периода в ЭЭГ здоровых детей происходит достоверное уменьшение значений СП дельта- и тета- полосах частот, увеличение значений СП бета- и высокочастотных альфа колебаний. Внутри альфа - полосы наблюдается уменьшение СП компонентов 7-9 Гц и увеличение компонентов 9-13 Гц.

Ээг детей школьного возраста

При исследовании ЭЭГ у одних и тех же детей на протяжении школьного возраста (1-10 классы школы) выявляется высокая индивидуальная сохранность основной картины биоэлектрической, несмотря на то, что уровень медленноволновой активности, ее соотношение с альфа -ритмом и зональные особенности последнего изменялись на этом возрастном интервале. К 17 годам была отмечена трансформация дезорганизованного типа в организованный у большинства испытуемых. Низкоамплитудный тип ЭЭГ сохранялся на всем изученном временном отрезке.

В период школьного обучения можно отметить две основные тенденции: возрастное изменение отношений альфа- и сенсомоторного ритмов, и различия в ЭЭГ между мальчиками и девочками.

Наиболее «правильные» по пространственной организации ЭЭГ наблюдались у девочек в 7-8 лет, а у мальчиков в 10-11 лет. В этот возрастной период у детей отмечен отчетливый затылочный градиент альфа-ритма. Альфа-ритм имеет довольно высокую амплитуду 70-90 мкВ и значительно маскирует нерегулярные медленные колебания.

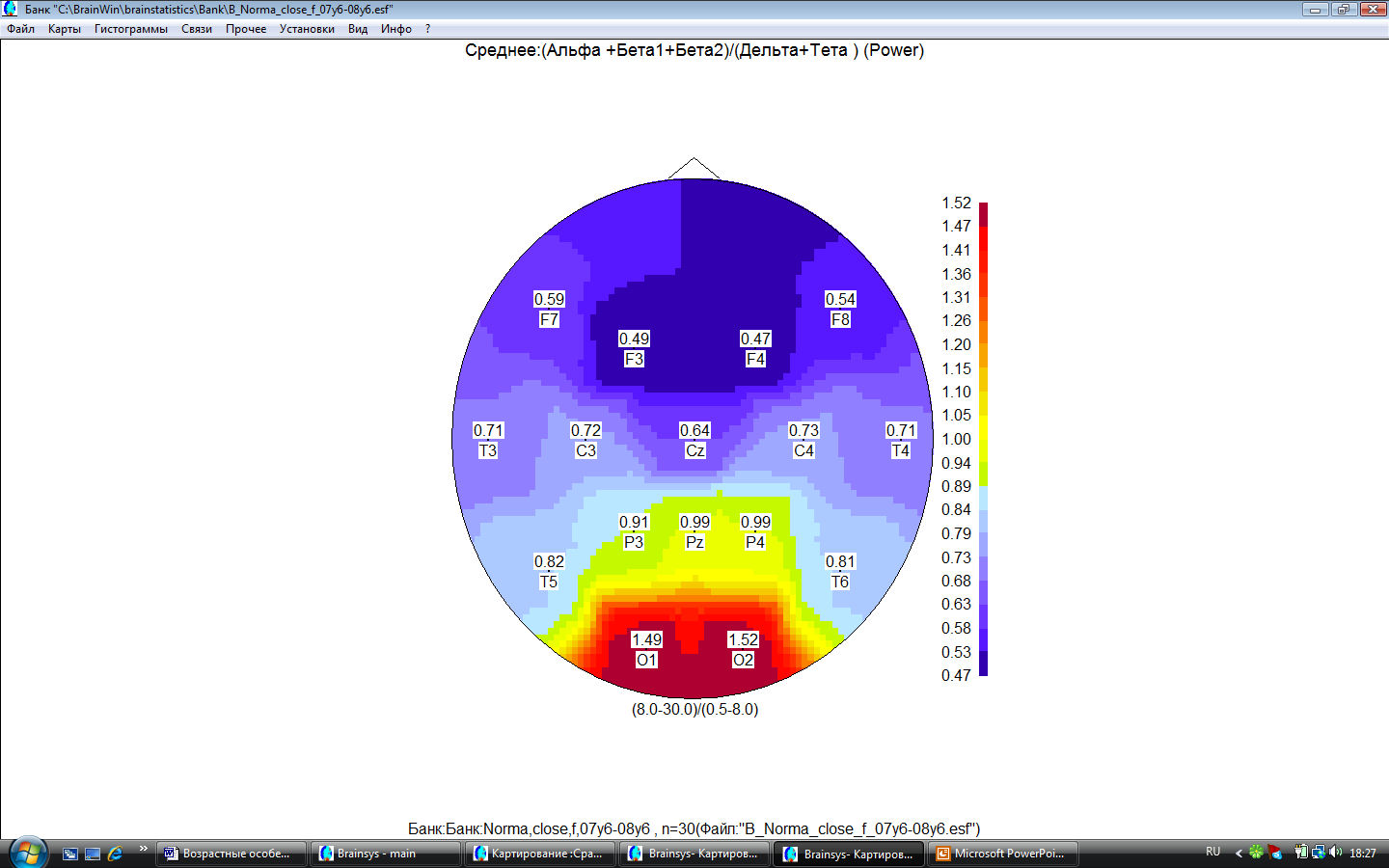

В

7 -8 лет 80 % ЭЭГ можно отнести к 1 типу.

Активность альфа- полосы частот

превосходит в затылочных зонах активность

дельта- полосы почти в два раза, а тета

–полосы, более, чем в три раза. В этом

возрасте в теменных и задневисочных

отведениях, помимо затылочных, индекс

«альфа +бета / дельта + тета» достигает

1,5.

Рис.7 Значения индекса «альфа +бета / дельта + тета» в разных зонах коры у детей 7-8 лет.

Исследование ЭЭГ детей этого возраста показало, что частота альфа-ритма колеблется в границах 8-10 Гц. В затылочных зонах коры продолжает доминировать 9-10 Гц -компонент. Сегмент 10-11 Гц становится в этом возрасте субдоминирующим наряду с сегментом 8-9.

В ЭЭГ детей в 8-9 лет доминирующая активность альфа- диапазона частот по значениям СП более, чем в 2 раза превосходит медленные формы активности. В альфа- полосе в затылочных зонах доминирует активность частотой 9-10 Гц в теменных и центральных –8-9 Гц. ЭЭГ детей 9-10 лет характеризуется отчетливым доминированием активности 9-10 Гц в затылочных зонах коры у мальчиков. В возрасте 10-12 лет в ЭЭГ начинает отчетливо доминировать активность 10-11 Гц как у девочек, так и у мальчиков.. Как и в предыдущем возрасте, в этом возрасте, наблюдались такие же выраженные различия в ЭЭГ мальчиков и девочек, но они стали еще более значимыми. Так, значения СП в полосе 9-11 Гц в затылочных зонах коры в этом возрасте у мальчиков уже достоверно выше, чем у девочек.

Начиная с 10 лет у девочек и с 13 лет у мальчиков происходит определенное сглаживание зональных различий за счет активации сенсомоторного ритма. Последний был тестирован моторными пробами и был хорошо выражен у 68 % испытуемых.

В возрасте 10-11 лет у девочек и 13-14 лет у мальчиков в ЭЭГ усиливаются вспышки островершинных альфа- тета волн, несколько повышается индекс тета- активности, более заметными становятся вспышки ритмической бета-активности в лобно- центральных зонах коры. Медленная активность не увеличивается по амплитуде, но становится более заметной из-за снижения амплитуды альфа-ритма в затылочных зонах коры. В отдельных случаях амплитуда сенсомоторного ритма настолько увеличивалась, а затылочного ритма - уменьшалась, так что в ряде случаев фокус ритмической активности перемещался в центральные зоны коры.

В 13-15 лет отмечено появление тета- активности в передних отведениях в виде ритмических колебаний частотой 6-7 Гц с частотой от 4% до 24% по данным разных авторов (Palmer et al.,1976; Petersen et al.,1975). В подростковом возрасте существенное влияние на ЭЭГ оказывают изменения, обусловленные половым созреванием (Крылов и Кулакова, 1981; Алферова, Фарбер,1990). По-видимому, появление роландического ритма и усиление тета-активности в передних зонах коры можно связать с повышенной активностью гипотаталамо- гипофизарного комплекса, т.к. ранее такие изменения были описаны при раздражении диэнцефальных образований (Болдырева, 1978, Галкина,1980).

С возрастом выраженность сенсомоторного ритма уменьшалась, восстанавливалось правильное зональное распределение, с отчетливым затылочным фокусом. К 16-17 годам в ЭЭГ уменьшается количество острых волновых форм, вспышек альфа- тета колебаний.