Средние уклоны главнейших рек России

Река |

Средний уклон, м/км |

Обь Иртыш Нева Северная Двина Волга Дон Амур Енисей Ангара Кубань Терек |

0,04 0,05 0,03 0,07 0,07 0,09 0,11 0,37 0,21 1,46 4,77 |

- живое сечение реки – площадь поперечного сечения потока;

- фарватер – линия наибольших глубин вдоль реки.

К гидрологическим характеристикам рек относятся:

- Уровень воды — высота водной поверхности реки относительно определенной нулевой отметки.

- речной сток, образующийся за счет поступления поверхностных и подземных вод с водосборной площади. Годовой сток подсчитывается не за календарный, а за гидрологический год, в пределах которого завершается полный годовой гидрологический цикл круговорота воды. Гидрологический год начинается осенью (1 октября или 1 ноября), когда запасы влаги в речных бассейнах, переходящие из одного года в другой, малы. При подсчете за календарный год, сток и осадки не могут соответствовать друг другу, так как осадки, выпавшие в конце одного года, стекают весной следующего года. Гидрологический год облегчает анализ связи между осадками и стоком.

Сток годовой – общий объем воды, стекающий за год через устье реки. Может быть рассчитан на всю поверхность земного шара, на материки, зоны, водосборы рек или других водоемов, включая отдельные речные бассейны.

- расход воды в реке (Q м3/с)– количество воды, которое протекает через живое сечение реки (S) в одну секунду:

Qмз/c=Vм/c • Sм2.

Применяется для количественной оценки стока рек.

Расход воды массовый М – масса жидкости, протекающая в единицу времени через живое сечение потока. Массовый расход воды связан с объёмным расходом зависимостью М = Q,, где – плотность жидкости.

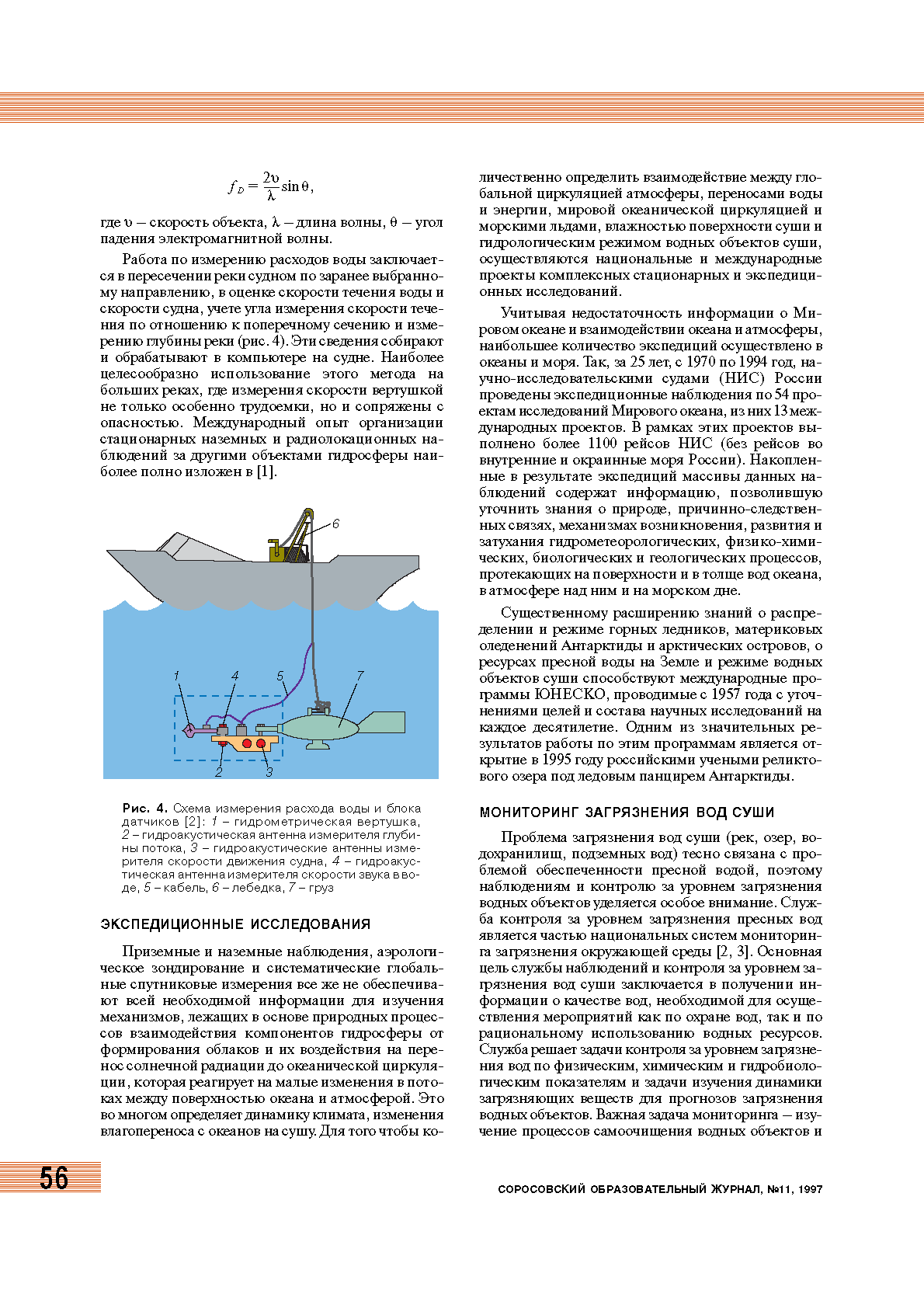

Наиболее широкое распространение для измерения скорости потока, которая в сочетании с оценкой площади поперечного сечения потока промерами является основой для оценки расхода воды, получили гидрометрические вертушки различных типов. Для уменьшения трудоемкости измерений и обработки данных в последние годы разработаны автоматизированные системы измерения скорости и расхода воды контролируемого потока с движущегося судна с использованием, кроме вертушки, гидроакустического оборудования. В основе этого метода лежит эффект Доплера, который проявляется в смещении частоты отраженной от движущегося объекта электромагнитной волны на так называемую частоту Доплера.

Работа по измерению расходов воды заключается в пересечении реки судном по заранее выбранному направлению, в оценке скорости течения воды и скорости судна, учете угла измерения скорости течения по отношению к поперечному сечению и измерению глубины реки (рис.). Эти сведения собирают и обрабатывают в компьютере на судне. Наиболее целесообразно использование этого метода на больших реках, где измерения скорости вертушкой не только особенно трудоемки, но и сопряжены с опасностью.

|

Схема измерения расхода воды и блока датчиков: 1 – гидрометрическая вертушка, 2 – гидроакустическая антенна измерителя глубины потока, 3 – гидроакустические антенны измерителя скорости движения судна, 4 – гидроакустическая антенна измерителя скорости звука в воде, 5 – кабель, 6 – лебедка, 7 – груз |

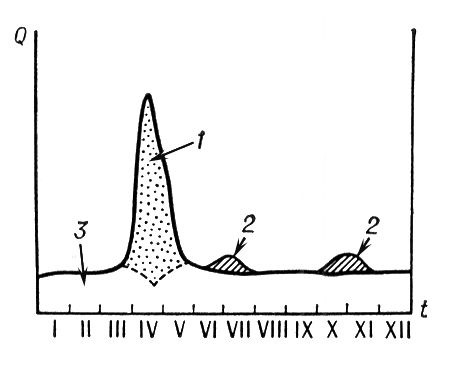

Гидрограф – график изменения во времени расхода воды в створе реки (канала). Отражает характер распределения водного стока в течение года, сезона, половодья (паводка), межени. Гидрограф строится на основании данных о ежедневных расходах воды в месте наблюдения за речным стоком. На оси ординат откладывается величина расхода воды, на оси абсцисс – отрезок времени.

|

|

Гидрограф речного стока: 1 – снеговое питание реки; 2 – дождевое питание; 3 – грунтовое (подземное) питание |

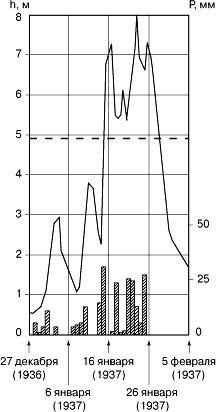

Гидрограф паводка на р.Скайото (шт. Огайо). Сплошной линией показан уровень воды в реке (h, метров), выше прерывистой линии соответствующий режиму паводка. Каждый заштрихованный столбик обозначает среднюю интенсивность осадков за сутки на площади всего водосборного бассейна (Р, миллиметров). |

Расход воды максимальный – наибольший расход воды в данном створе в течение определенного периода времени.

Расход воды минимальный – наименьший среднесуточный расход воды в течение данного периода: месяц, сезон, год и т.д.

Расход воды многолетний – максимальный расход, достигаемый или превышаемый в среднем один раз в течение установленного числа лет.

Расход воды многолетний минимальный – наименьший среднесуточный расход воды с вероятностью достижения в среднем один раз в течение установленного числа лет.

Расход воды расчетный – расход воды, принимаемый в качестве расчетной характеристики.

Расход воды среднесуточный – расход воды в среднем за сутки, достигаемый или превышаемый в течение нескольких дней за определенный период.

![]() Расход

воды средний

– среднеарифметическая величина расхода

воды для определенного створа водотока

за рассматриваемый период времени,

определяемая путем деления объема стока

за период времени на число секунд в

данном периоде.

Расход

воды средний

– среднеарифметическая величина расхода

воды для определенного створа водотока

за рассматриваемый период времени,

определяемая путем деления объема стока

за период времени на число секунд в

данном периоде.

Расход воды установившийся – расход воды водотока, мало изменяющийся в течение продолжительного периода времени.

- объем стока (W в м3 или км3) – модификация расхода – количество воды, протекающее через поперечное сечение реки за более длительный срок (месяц, сезон, год)

W=Q • Т, где Т – период времени.

- норма стока – средняя многолетняя величина стока, так как объем стока от года к году меняется.

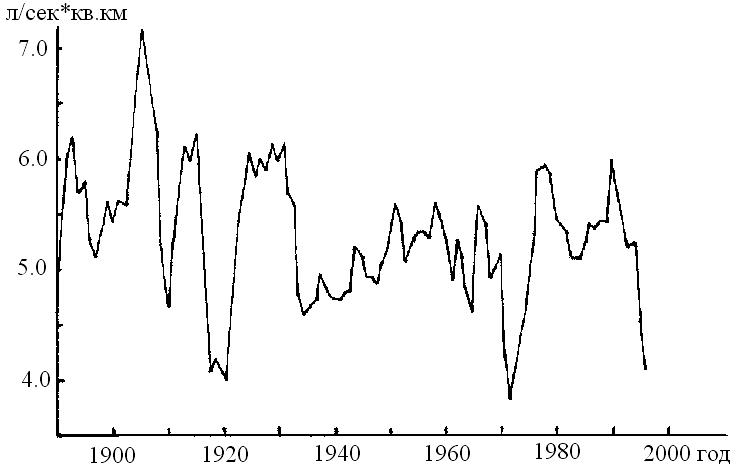

- модуль стока (М л/с км2) – количество воды в литрах, стекающее с 1 км2 площади бассейна (F) в секунду.

Модуль стока

вычисляется делением среднего годового

расхода воды в реке на площадь ее

водосборного бассейна и обычно

выражается в

![]() или

или

![]() .

Модульный коэффициент стока – отношение

изменяющейся во времени величины стока

к своему среднему значению.

.

Модульный коэффициент стока – отношение

изменяющейся во времени величины стока

к своему среднему значению.

М = (Q / F) • 103 (103 – множитель для перевода м3 в литры).

Модуль стока рек позволяет узнать степень водонасыщенности территории бассейна. Он зонален. Наибольший модуль стока у р. Амазонки – 30 л/с км2.

|

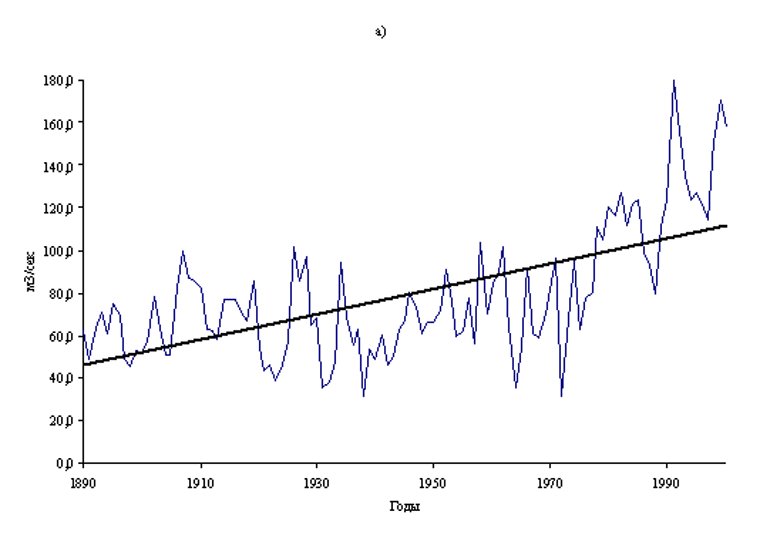

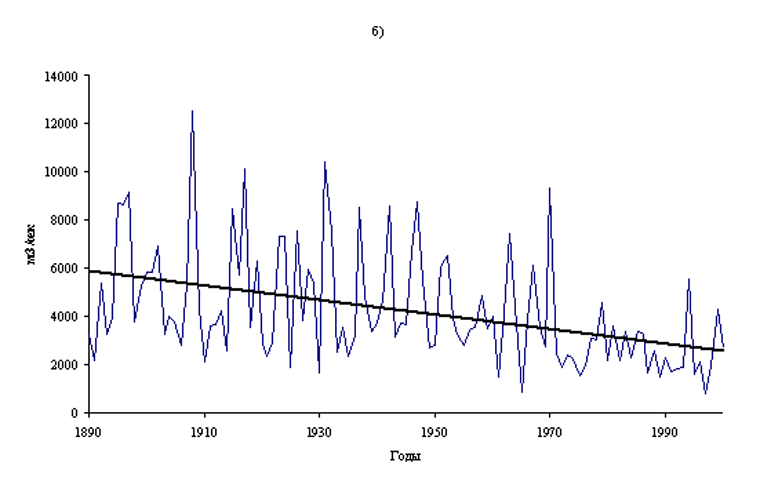

График изменений модуля стока реки Ока у г. Калуга за 1890-2000 гг.

|

Стока слой – количество воды, стекающей с водосбора за какой-либо промежуток времени, выраженное в виде слоя (в мм), равномерно распределенного по площади водосбора. Вычисляется путем деления объема стока (м3) за данный период на площадь водосбора (в км2):

![]() ,

,

где 103 – коэффициент размерности.

- коэффициент стока (К) – отношение объема стока воды в реке к количеству осадков (х), выпавших на площадь бассейна за одно и тоже время (величина безразмерная или выраженная в %):

К = (W / (x•F)) • 100% .

Средний коэффициент стока рек суши 34%, т. е. одна треть осадков, выпавших на сушу, стекает в реки. Коэффициент стока зонален и изменяется от 75-65% в зонах тундр и тайги до 6-4% в полупустынях и пустынях.

Режим водный (Гидрологический) – (от лат. regimen – управление) совокупность закономерно повторяющихся во времени изменений уровней, расходов и объемов воды в водных объектах (реках, озёрах и болотах) и почвах. Водный режим тесно связан с сезонными изменениями климата. В районах с тёплым климатом на водный режим основное влияние оказывают атмосферные осадки и испарение; в районах с холодным и умеренным климатом очень существенна роль температуры воздуха. Хозяйственная деятельность человека вносит всё большие изменения в водный режим.

Режим реки – проявляется в виде суточных, декадных, месячных, сезонных и многолетних колебаний уровня воды в реке и связанных с ними изменений ширины, глубины, скорости течения, расхода, температуры воды, а также явлений высыхания, замерзания и вскрытия. Наблюдаемые колебания уровня воды вызываются, в основном, изменением величины расхода воды, а также действием ветра, ледовых образований, хозяйственной деятельностью человека.

Рис. Графики изменений минимального (вверху) и максимального (внизу) стока реки Ока у г. Калуга за 1890-2000 гг.

Разница между наивысшими и наинизшими расходами воды за многолетний период характеризует размах колебаний – амплитуду колебаний расходов воды, или степень естественной зарегулированности стока рек. Очевидно, что чем более равномерно распределен сток в году, тем меньше амплитуда колебаний расходов воды, и наоборот. Амплитуду колебаний расходов воды в реках можно характеризовать отношением наибольшего наблюденного расхода к наименьшему:

Qнаиб/Qнаим = К ;

величину К можно назвать коэффициентом естественной зарегулированности.

Обеспеченность ресурсами речного стока частей света

Части света |

Речной сток, км3 |

Ресурсы речного стока на душу населения, тыс.м3/год |

||

полный |

в т.ч. подземный |

полного |

в т.ч. подземного |

|

Европа |

3 100 |

1 065 |

4,76 |

1,63 |

Азия |

13 190 |

3 410 |

5,16 |

1,34 |

Африка |

4 225 |

1 465 |

9,30 |

3,22 |

Северная Америка (вместе с Центральной Америкой и Вест-Индией) |

5 960 |

1 740 |

16,6 |

4,85 |

Южная Америка |

10 380 |

3 740 |

44,3 |

16,0 |

Австралия с Океанией |

1 965 |

465 |

93,5 |

22,7 |

Мир (без Гренландии и Антарктиды |

38 830 |

11 885 |

9,10 |

2,70 |

Режим реки зависит от характера питания реки и климатических условий местности, по которой она протекает. Режим питания рек неравномерен в течение года вследствие неравномерности выпадения атмосферных осадков, таяния снега и льда и поступления их вод в реки. Годовой цикл водного режима рек слагается из ряда характерных гидрологических периодов (фаз), зависящих от сезонных изменений условий питания рек: половодья, межени (летней и зимней), паводка.

Половодье — ежегодно повторяющееся в один и тот же сезон длительное увеличение водности реки, вызывающее подъем уровня. На наших реках весной оно наступает за счет интенсивного снеготаяния. Межень (маловодье) — период длительных низких уровней и расходов воды в реке при преобладании подземного питания. Летняя межень обусловлена интенсивным испарением и просачиванием воды в грунт, несмотря на наибольшее количество осадков в это время. Зимняя межень — результат отсутствия поверхностного питания, реки существуют лишь за счет подземных вод. Осенний подъем воды в реках, называемый иногда паводочным периодом, связан с уменьшением температуры и сокращением испарения, а не с увеличением осадков — их меньше, чем летом, хотя осенью чаще бывает пасмурная погода.

Половодья на реках бывают в разные сезоны года: летние — р. Амур из-за муссонных летних дождей, р. Ганг, Инд, Янцзы, Меконг — вследствие муссонных летних дождей и таяния ледников в горах; зимние — реки Средиземноморья (Гвадиана, Гвадалквивир и др.) — из-за зимних дождей.

Паводки — кратковременные непериодические подъемы уровня воды и увеличение расходов воды в реке. В отличие от половодий они случаются во все сезоны года: летом вызваны сильными дождями; зимой — таянием снега во время оттепелей; в устьях некоторых рек за счет нагона воды из морей (осенние паводки на р. Неве в Санкт-Петербурге вызваны нагоном воды из Финского залива западными ветрами, отчасти сейшами). Паводки кратковременны, подъем уровня воды ниже, чем во время половодья, расход воды меньше.

На величину стока рек и его распределение в течение года влияет комплекс природных факторов и хозяйственная деятельность человека.

Среди природных условий основным является климат, особенно осадки и испарение. При обильных осадках сток рек большой, но надо учитывать их вид и характер выпадения. Так, снег дает больший сток, чем дождь, так как зимой меньше испарение. Ливневые осадки увеличивают сток по сравнению с обложными при одинаковом их количестве. Испарение, особенно интенсивное, уменьшает сток. Справедливо высказывание русского климатолога А.И. Воейкова: «реки — продукт климата».

Почво-грунты влияют на сток через инфильтрацию и структуру. Глина увеличивает поверхностный сток, песок сокращает поверхностный сток, но увеличивает подземный сток, являясь регулятором влаги. Прочная зернистая структура почв (например, у черноземов) способствует проникновению воды вглубь, а на бесструктурных распыленных суглинистых почвах часто образуется корка, которая увеличивает поверхностный сток.

Весьма важно геологическое строение речного бассейна, особенно вещественный состав пород и характер их залегания, так как они определяют подземное питание рек. Водопроницаемые породы (мощные пески, трещиноватые породы) являются аккумуляторами влаги, сток рек в таких случаях больше, так как меньшая доля осадков затрачивается на испарение, и он зарегулирован. Своеобразен сток в карстовых областях: рек там немного, так как осадки поглощаются воронками и трещинами, но на контакте их с глинами или глинистыми сланцами в речных долинах и предгорьях наблюдаются мощные родники, питающие реки. Например, сухая Крымская яйла, но мощные родники у подножья гор.

Влияние рельефа (абсолютной высоты и уклонов поверхности, густоты и глубины расчленения) велико и разнообразно. Сток горных рек обычно больше, чем равнинных, так как в горах на наветренных склонах обильнее осадки, меньше испарение из-за более низкой температуры, за счет больших уклонов поверхности короче путь и время добегания выпавших осадков до реки, из-за интенсивного эрозионного вреза обильнее подземное питание из нескольких водоносных горизонтов.

Влияние растительности — разных типов лесов, лугов, посевов и т. д. неоднозначно. В целом растительность регулирует сток. Например, лес, с одной стороны, усиливает транспирацию, задерживает осадки кронами деревьев (особенно хвойные леса снег зимой), с другой стороны, над лесом обычно выпадает больше осадков, под пологом деревьев ниже температура и меньше испарение, дольше снеготаяние, лучше просачивание осадков в лесную подстилку. Выявить влияние разных типов растительности в «чистом виде» весьма трудно ввиду совместного компенсирующего действия разных факторов, особенно в пределах крупных речных бассейнов.

Влияние озер однозначно: они уменьшают сток рек, так как с водной поверхности больше испарение, но озера являются мощными естественными регуляторами стока.

Влияние хозяйственной деятельности на сток значительно. Причем человек воздействует как непосредственно на сток — его величину и распределение в году, особенно при постройке водохранилищ, так и на условия его формирования. При создании водохранилищ меняется режим реки: в период избытка вод происходит накопление их в водохранилищах, в период недостатка — использование на различные нужды, так что река оказывается с зарегулированным режимом. Сток таких рек, в общем, сокращается, так как увеличивается испарение с водной поверхности, значительная часть воды расходуется на водоснабжение, орошение, обводнение, уменьшается подземное питание. Но эта неизбежная издержка с избытком перекрывается пользой от водохранилищ.

При переброске вод из одной речной системы в другую сток видоизменяется: в одной реке уменьшается, в другой — увеличивается. Например, при постройке канала имени Москвы (1937 г.) в р. Волге он сократился, в р. Москве — возрос. Транспортные каналы для переброски воды не используются, например, Волго-Балтийский, Беломорско-Балтийский, многочисленные каналы Западной. Европы, Китая и др.

Большое значение для регулирования речного стока имеют мероприятия, выполняемые в бассейне реки, ибо его начальным звеном является склоновый сток на водосборе. Основные проводимые мероприятия следующие: агролесомелиоративные — лесопосадки и др., гидромелиоративные — плотины и пруды на балках и ручьях и др., агрономические — осенняя вспашка, снегонакопление и снегозадержание, пахота поперек склона или поконтурная на холмах и увалах, залужение склонов и др.

Регулирование стока – искусственное перераспределение во времени объема речного стока, изменение его режима в соответствии с потребностями водоснабжения, гидроэнергетики, ирригации, водного транспорта и т.п. Регулирование стока осуществляется путём накопления в водохранилищах избытков воды, когда сток реки превышает потребность в воде, и расходования накопленных запасов её во время маловодья. В соответствии с длительностью периода накопления и расходования различают сезонное, годичное и многолетнее регулирование стока. Краткосрочное (суточное и недельное) регулирование стока производится при изменении режима потребления воды (например, ГЭС) по часам суток и дням недели; при этом естественный сток колебаниям практически не подвержен.

Регулирование стока бассейновое – регулирование речного стока в естественных условиях в результате временного задержания в бассейне реки части талых снеговых и дождевых вод.

Регулирование стока береговое – регулирование речного стока в естественных условиях в результате накопления речных вод в берегах при подъеме уровня воды в реке во время половодья и паводков и возврата вод в реку при спаде уровня.

На стоке рек и их водном режиме в течение года лежит печать зональности, поскольку они определяются, прежде всего, условиями питания. Первая классификация рек по условиям питания и водному режиму была создана А.И. Воейковым (1884 г.) и в дальнейшем усовершенствована М.И. Львовичем (1964 г.) за счет количественной оценки роли отдельных источников питания рек и сезонного распределения стока. По сочетанию источников питания (дождевое, снеговое, подземное, ледниковое) и сезонному распределению стока им выделено шесть зональных типов водного режима равнинных рек.

Движение воды в реке. Река — турбулентный поток, скорость которого непрерывно изменяется по величине и направлению, что приводит к горизонтальному и вертикальному перемешиванию воды. Скорость течения реки определяется поплавками и специальными приборами — гидрометрическими вертушками и выражается в метрах в секунду (v м/с).

При открытой водной поверхности в штилевую погоду наименьшие скорости наблюдаются у берегов и дна, что обусловлено трением, и нарастают к поверхности и к середине реки. При попутном ветре максимальная скорость бывает на поверхности, при встречном ветре и зимой при наличии ледяного покрова, она опускается на некоторую глубину. Стрежень реки — линия вдоль реки, соединяющая точки наибольших поверхностных скоростей течения. Динамическая ось потока — линия вдоль реки, соединяющая точки наибольших скоростей в поперечном сечении потока.

Движущаяся вода способна производить работу, т. е. обладает энергией. Её называют живой силой реки. Она прямо пропорциональна массе воды и скорости. В естественных условиях работа реки слагается из процессов эрозии, переноса и аккумуляции наносов. Речные наносы условно подразделяются на взвешенные— движущиеся вместе с водой в толще потока, и влекомые — перемещаемые по дну путём перекатывания и волочения. У равнинных рек преобладают взвешенные наносы, у горных — влекомые. Для характеристики речных наносов применяется ряд показателей. Расходом наносов называется количество наносов, проносимое рекой через живое сечение в одну секунду (кг/с). Сток наносов (твердый сток рек) — суммарное количество наносов в тоннах, приносимое рекой через живое сечение за длительный промежуток времени (сутки, месяц, год). Мутность — количество взвешенных наносов, содержащихся в 1 м3 воды (г/м3) или литре воды (мг/л).

Первое место в мире по объему твердого стока занимает р. Хуанхэ (Желтая река), название которой связано с обилием наносов, придающих воде желтый оттенок, (1300 млн. т/год взвешенных наносов, средняя мутность — 36 кг/м3, максимальная — 405 кг/м3). Китайцы говорят, что такая вода чересчур густа, чтобы ее пить, но слишком жидка, чтобы её пахать. Русло р. Хуанхэ быстро заиливается. Наносы способствовали повышению русла в нижнем течении на 5-10 м выше прилегающих равнин. Для защиты от наводнений р. Хуанхэ и ее притоки ограждены дамбами. Прорывы дамб неоднократно приводили к катастрофическим наводнениям и перемещению русла вплоть до 800 км. Большой мутностью обладает и р. Янцзы, которая тоже обнесена дамбами на 1800 км ^верх от устья. Большой мутности рек Китая и других районов способствует слабая устойчивость пород к размыву (лёсс и др.), возвышенный и горный рельеф, интенсивные дожди, вырубка лесов и распашка земель. Небольшой мутностью обладают северные реки Евразии и Канады, где на них «нанизаны» озера-отстойники, хорошо сохранилась естественная растительность, грунты скованы многолетней мерзлотой, преобладают низменные прибрежные равнины. За мутностью рек ведутся постоянные наблюдения. Результаты измерений особенно важно учитывать при строительстве и эксплуатации гидротехнических сооружений.