- •8. Сущность основных идей представителей научных школ по ключевым вопросам формирования конкурентных стратегий хозяйствующих субъектов

- •10 Степень ожесточенности борьбы между существующими в отрасли конкурентами. Условия ожесточения конкуренции в отраслях 10 условий.

- •Современные концепции стратегии конкурентной борьбы

- •Бог любит большие батальоны

- •Друзья, давайте будем жить!

- •Колючая альтернатива

- •Расширение возможностей

- •Резюме: критерий выбора

- •11. Конкурентные преимущества и сферы конкуренции по Майклу Портеру и и. Ансофу

- •12. Определение ключевых стратегий организации по Хамелу и Прахаладу (при обосновании стратегии развития) Хамел и Прахалад конкурируют за будущее

- •Битва за интеллектуальное лидерство

- •Посоветуйтесь с революционерами

- •Развивая стратегическую архитектуру

- •Хамел и Прахалад спотыкаются

- •Дисциплины Трейси и Вирсемы

- •Ценностные дисциплины

- •Выбор ценностной дисциплины

- •Трейси и Вирсема терпят крушение

- •Конец конкуренции: экосистема Джеймса ф.Мура

- •Стадии коэволюции

- •Как изменить правила игры в бизнес: Адам м. Бранденбургер и Барри Дж.Нейлбафф

- •Изменение игры посредством изменения состава игроков

- •Изменение игры посредством изменения добавленной стоимости

- •Изменение игры посредством изменения правил

- •Изменение игры посредством смены тактики

- •Изменение игры посредством изменения ее масштабов и рамок

- •50.Методика расчета потребности во внешнем финансировании

10 Степень ожесточенности борьбы между существующими в отрасли конкурентами. Условия ожесточения конкуренции в отраслях 10 условий.

Экономическая теория — достаточно молодая наука. Ее бурный рост начался в середине XIX века, вместе с промышленной революцией. Военная стратегия гораздо старше. Первый капитальный труд в этой области — «Искусство войны» Сунь-Цзы, датируемое IV веком до нашей эры. Но если мы посмотрим на современные книги, посвященные вопросам достижения преимущества на рынке, мы увидим термины, взятые из лексикона военных: «стратегия», «завоевание преимуществ» и т.п. Что стоит за этими словами? Простое совпадение терминов? Или опыт двадцати четырех веков развития военного искусства может быть с пользой применен при разработке экономических стратегий? Свою точку зрения на эти вопросы автор представляет в данной статье.

Современные концепции стратегии конкурентной борьбы

Конкурентная борьба — естественное состояние для всех участников рынка. Первые подходы к пониманию основных принципов конкуренции и конкурентной борьбы были найдены еще Адамом Смитом. Окончательно теория конкуренции сформировалась в 20-х годах прошлого века благодаря работам таких крупных экономистов как Дж.Б.Кларк — «Распределение богатства», Ф.Найт — «Риск, неопределенность и прибыль» и ряда других. Однако понимание необходимости стратегии как обязательного условия для достижения успеха пришло на сорок лет позже.

Матрица

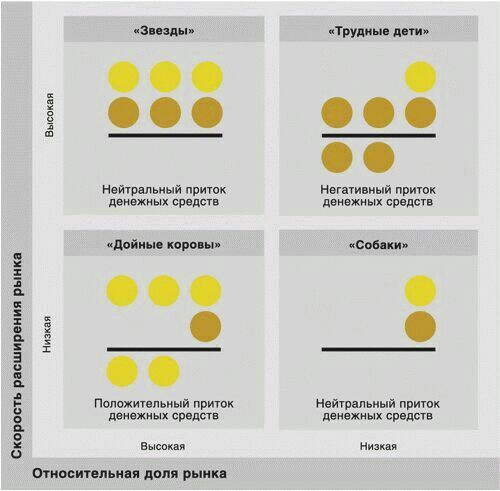

Первой успешной попыткой разработки системного подхода к формированию конкурентной стратегии предприятия стала так называемая бостонская матрица, или иначе матрица «рост/доля рынка» Бостонской консалтинговой группы, разработанная в 1960-х годах. Это был достаточно простой и элегантный инструмент анализа.

Предполагалось, что для разработки стратегии было необходимо определить, к какому типу относится продукт, выпускаемый вашим предприятием («коровы», «собаки», «звезды» и «знаки вопроса»), и дальше действовать в зависимости от того, на какой стадии жизненного цикла мы сейчас находимся. Методика бостонской группы пользовалась большой популярностью и успела попасть во все учебники. Впоследствии компании General Electric и McKinzie разработали свою версию матрицы — более подробную и позволяющую детализировать разрабатываемую стратегию. Однако через некоторое время практический опыт вступил в противоречие с теорией. Для своего успешного применения бостонская матрица требовала чрезвычайно точного позиционирования продукта на рынке, но не давала пригодных для этого инструментов анализа и не учитывала массы нюансов рыночной ситуации. Необходимо было искать новые подходы к проблеме.

Опоздавший

Автором такого нового подхода стал американец М.Портер, издавший в 1980-х годах ряд книг и на целое десятилетие определивший направление развития стратегического планирования. В его работах были сформулированы основные подходы, сделавшие стратегическое планирование настоящей наукой. Портер выделил и систематизировал пять основных конкурентных сил:

Угроза появления в отрасли новых конкурентов.

Способность ваших покупателей добиваться снижения цен.

Способность ваших поставщиков добиваться повышения цен на их продукцию.

Угроза появления на рынке заменителей ваших продуктов и услуг.

Степень ожесточенности борьбы между существующими в отрасли конкурентами.

И три основных стратегии конкурентной борьбы:

Минимизация издержек.

Дифференциация.

Концентрация.

Кроме того, М.Портер сформулировал принципиально новый подход к пониманию объекта конкурентной борьбы. Если до него компания или бизнес рассматривались как единое целое, то Портер ввел понятие цепочки формирования ценностей для потребителей. Фактически это синоним для бизнес-процесса.

Такой инструментарий позволил свести разработку стратегии компании, или даже государства, к выполнению понятных и очевидных процедур — как в стандартном финансовом анализе. Здесь необходимо отметить, что Портер некоторое время работал в администрации Р.Рейгана.

Однако через какое-то время оказалось, что предложенные М.Портером схемы перестают работать. Для многих крупных корпораций и даже государств это оказалось шоком. В результате в 1993-1995 годах ряд крупных компаний закрывают отделы, занимавшиеся разработкой корпоративной стратегии, и переходят к старому, проверенному «практическому управлению». В чем же было дело? Как показали результаты позднейших исследований, М.Портеру удалось разработать очень близкий к идеалу алгоритм стратегии конкурентной борьбы, но — для прошлого, для индустриальной экономики. В начале 90-х годов в развитых странах шло активное формирование постиндустриальной или информационной экономики. Принципиально изменились сами объекты конкурентной борьбы (товары и услуги), пути прохождения сигналов рынка, возникли новые управленческие возможности. Очень хорошую, но запоздавшую методологию Портера необходимо было менять. Нужна была стратегия перехода из индустриального века в информационный.

Ghost in the shell

Прорыв совершили два человека: Г. Хэмел — профессор стратегического и международного менеджмента Лондонской школы бизнеса, и К.Прахалад — профессор делового администрирования, корпоративной стратегии и международного бизнеса в Школе бизнеса Мичиганского университета. Их книга «Competing for the Future» выделила в чистом виде дух новой конкуренции и заковала его в броню методологии. Так что же они сделали?

Во-первых, был введен принцип «ключевой компетенции», позволяющий видеть не продукцию компании, а имеющиеся в ее распоряжении возможности. Так, например, ключевая компетенция компании Bayer AG — разработка и выпуск лекарственных препаратов, а не производство аспирина. Искать пути для получения конкурентных преимуществ необходимо в самом эффективном использовании ключевых компетенций, а не в товарах.

Во-вторых, был введен принцип базовой функциональности. Это означает, что компания, торгующая, например, сверлами, продает на самом деле дырки. А тот же Bayer AG продает не аспирин, а избавление от головной боли и температуры. Принцип базовой функциональности позволил легко ответить на вопрос: «Как сделать мою продукцию лучше, чем у конкурентов?» Надо, чтобы ваша продукция лучше соответствовала базовой функциональности. Так вместо черной доски и мела появилась белая пластиковая доска и специальные маркеры.

В-третьих, Г.Хэмел и К.Прахалад предложили ввести понятие «стратегической архитектуры» как «плана широкого овладения возможностями».

Их идеи поставили экономическую мысль на грань революции, но, как обычно, существовал неучтенный фактор.