- •Тухликов в.К.

- •Содержание

- •Раздел 1. Мыслители XIX века.

- •Раздел 2 мыслители XX века

- •Раздел 1. Мыслители XIX века.

- •1.1 Позитивизм

- •1.2.Марксизм.

- •1.3. «Философия жизни»

- •- Страх бездуховности,

- •1.4.1. В.Дильтей

- •1.4.2. Г.Коген

- •1.5.Прагматизм (у.Джеймс).

- •Мыслители XX века 2.1. Неокантианство.

- •2.1.1.Э.Кассирер.

- •2.3.Психоанализ и его эволюция.

- •2.3.1. З.Фрейд.

- •2.4.Интуитивизм и эволюционизм а.Бергсона.

- •2.5.Сциентизм в философии.

- •2.6.1. Классическая традиция

- •2.6.1.1. К.Ясперс.

- •2.6.1.2. М. Хайдеггер.

- •2.6.2. Фрейдистско-марксистская традиция

- •2.6.2.1. Г.Маркузе.

- •2.6.2.2. Э.Фромм.

2.5.Сциентизм в философии.

Под довольно расплывчатым ярлыком «сциентизм» я объединяю четверых философов — А.Уайтхеда, Б.Рассела, Л.Витгенштейна и К.Поппера. Их всех объединяет то, что главной ориентацией их теоретической деятельности является наука. К области научного знания они относят логику и математику, с одной стороны, и естествознание, «точные науки», science, с другой. Наука является для них высшей формой человеческого знания, так что оценка любого другого знания зависит именно от его отношения к научному знанию. Именно от этого же зависит и их понимание сущности философии. Их интересы сосредоточены прежде всего на анализе процесса научного исследования, на структуре познания и особенностях его развития. Кроме того, явно или неявно, в большей или меньшей степени, но все они разделяют убеждение в том, что именно наука является той точкой опоры в духовной жизни человечества, на которой могут быть основаны наши надежды на лучшее будущее. Именно эти особенности их концепций позволяют, по моему мнению, отнести этих философов к сциентизму. Вместе с тем между ними существуют и существенные различия. Если Рассел и Витгенштейн доводят разделение между философией и наукой до такой степени, что совершенно отрицают возможность какого-либо их плодотворного их взаимодействия, то Уайтхед и Поппер, также отделяя науку от философии, тем не менее, признают не только возможность, но и желательность их сотрудничества.

2.5.1.А.Уайтхед.

Одним из весьма влиятельных философов XX в., положившим начало целой философской школе на британской почве, явился Альфред Норт Уайтхед (1861-1947). Он начинал как математик, совместно с Б.Расселом, о котором речь пойдет ниже, на-

130

писал трехтомный труд Principia Mathematica, посвященный логическим основаниям математики, причем если на Расселе лежала ответственность за логическую часть работы, то на Уайтхеде — за математическую. Уже после того, как их пути разошлись, он разработал философскую концепцию, которую часто называют «философией процесса». Видимо занятия математикой наложили сильный отпечаток на философское мышление Уайтхеда, так как построение его философского учения (но не содержание его!) весьма логично и стройно.

Уайтхед пришел к выводу, что вся предшествующая философия страдала существенными недостатками. В числе этих недостатков он называл понимание материи как олицетворения массивности, прочности, твердости, подход к материальной вещи как к механизму, состоящему из частей, упор на постоянстве материальных явлений, отождествление их с их сиюминутным существованием. Именно из-за этих ошибочных, по мнению Уайтхеда, установок и возникла в философии непреодолимая противоположность между материальным и идеальным, которую философы «преодолевали» чисто словесными средствами. Отсюда становится ясным, что новая философия должна быть построена на новых принципах, сформулированных четко и ясно. Таких принципов шесть.

1. Принцип процесса. Прав был Гераклит, выдвинувший знаменитое положение: «все течет, все изменяется». Как пишет Уайтхед, «природа являет себя нам как становление». Это значит, что любая вещь есть не что иное, как событие или пространственно-временное происшествие. В таком случае природу можно определить как процесс процессов, а космос как творческую эволюцию.

2. Принцип атомизма или клетки. Реальность состоит из единичных событий. Каждая вещь-событие должно рассматриваться как неделимая далее единица — атом или клетка. Можно сказать, что действительность множественна, плюралистична.

3. Принцип организма. Любое происшествие (т.е. любая вещь) не кирпичик в стене, а орган в некоторой целостности, в организме. Следовательно, каждое происшествие выполняет опре-

131

деленную функцию по отношению к целому. Действительность телеологична.

4. Принцип иерархичности. Вселенная представляет собой некоторое организованное целое, в ней существует иерархия уровней. Уайтхед различает четыре таких уровня:

действительные происшествия в вакууме;

действительные происшествия истории неживых объектов;

действительные происшествия истории живых объектов;

действительные происшествия истории человека. Думается, что всякий, знакомый с учением марксистской философии о формах движения материи не может не увидеть здесь определенного сходства с построением Уайтхеда.

5. Принцип относительности. Любая вещь (т.е. событие, происшествие) содержит в себе веер возможностей. Новое никогда не возникает из ничего, оно возникает из потенции. Механизм творчества, размышляет Уайтхед, и состоит в том, что устраняются все «лишние» возможности и остается лишь одна, которую мы и считаем результатом творчества.

6. Принцип креативности. Основой мира является не субстанция (материя или дух), а «изначальная творческая энергия». В этом смысле можно утверждать, что сущностью мира является энергия, а понятие «изначальное» приобретает статус особой категории (Уайтхед называет его универсалией универсалий).

Уайтхед полагал, что такой подход позволяет существенно расширить методологические возможности философии: наряду со структурно-морфологическим методом философ должен использовать и эволюционно-генетический. Последний несет с собой весьма плодотворное правило: поскольку мир иерархичен, высшее выступает в нем в качестве ключа к низшему.

Ввиду столь большого числа исходных принципов учение Уайтхеда имеет много названий: «органический атомизм», «атомистический органицизм», «клеточная теория действительности», «философия организма», «философия процесса». Сам же философ

132

суть своей концепции передавал словами «прогрессивный традиционализм».

В этой философии основным вопросом становится не вопрос о том, что первично, а что вторично, а вопрос о том, в чем состоит сущность изменения, как происходит событие (или происшествие).

Для ответа на этот вопрос, по мнению философа, необходимо разработать принципиально новую концепцию, что в свою очередь требует введения новых понятий. И надо сказать, что эту задачу Уайтхед действительно решает по-своему, весьма оригинально.

Он считает, что извечную философскую проблему дуализма материального и идеального можно устранить, если предположить, что в мире, понимаемом как единый процесс, происходят два движения, которые и противоположны друг другу по направлению, и в то же время объединяются в единый процесс. Одно движение состоит в том, что многое (т.е. совокупность вещей-событий) в реальной действительности «уплотняется», «сгущается», «срастается» в единое. Это движение он называет словом concrescence. В словаре этому слову (с пометкой «биол.») даются следующие эквиваленты: «сращение», «сгущение», «коагуляция», «конкреция». По-видимому, можно взять любое из этих значений. Мне думается, что наиболее подходящим является «сгущение» (может быть, «концентрация»). Итак, в самой действительности ее «атомы» или «клетки» «сгущаются» так что образуют некоторое единство, которое нами воспринимается как общность качеств и свойств вещей; то самое единство, которое мы обозначаем общими понятиями. В этой же действительности, включающей и нас, людей как свою неотъемлемую часть, происходит другое движение, которое философ обозначает словом prehension. Этому слову словарь дает следующие эквиваленты: хватание, схватывание, захватывание, понимание. Я полагаю, что для наших целей наиболее подходящим является значение «схватывание», к которому словарь относит пометку «зоол.». Отметив, что, следовательно, оба слова, долженствующие обозначить новые философские понятия, Уайтхед заимствует из биологии, поясним, что слово

133

«схватывание» имеет смысл ввести потому, что оно в данном случае сближается по значению с русским словом понимание. Это важно, поскольку слово «понимание» имеет смысловую связь со словом «схватывание», ибо «понимание» (по-н-има-ние) имеет общий корень со словом «иметь». (Думается, что этот вариант лучше, чем тот, который предлагается в нашей литературе: английское слово prehension заменить его латинской версией и образовать в русском языке новое слово — «прегензия»).

Процесс, который мы обозначили словом «схватывание», есть не что иное, как процесс выделения сущности в чистом виде, который является аналогом сгущения (собирание разрозненного в единство), т.е. этот онтологический процесс одновременно является гносеологическим процессом: перенесением сущности из объекта в субъект, выделение смысла ситуации. Итак, получается, что «сгущение» — это объективная сторона того процесса, который под названием «схватывание» осуществляется субъективно. Это, по мысли Уайтхеда, и означает ликвидацию пропасти между материальным и идеальным.

Используя принцип иерархичности, философ выстраивает следующую общую линию развития двух процессов, связывающую воедино развитие мира и развитие сознания:

1.События в вакууме. Здесь сгущение выступает на первый план, а схватывание настолько незначительно, что им можно пренебречь. Целевой причинности здесь практически не существует.

2.События истории неживого. Здесь соотношение двух процессов существенно не отличается от того, какое имеет место в вакууме.

3.События истории жизни. На этом уровне процессы сгущения и схватывания равно играют большую роль. Важную функцию начинает выполнять целевая причинность, а это значит, что появляется, хотя и не в развитом виде то, что мы называем субъективностью, под которой здесь понимается процесс получения и переработки информации, извлечение смысла из непрерывно меняющихся ситуаций, влечение к удовлетворению какой-то жизненно важной потребности.

134

4.События истории человека. На этом уровне процесс схватывания получает решающее преимущество перед процессом сгущения, а субъективность настолько развивается, что объект оказывается по существу включенным в субъект.

Эта концепция соотносительности сгущения и схватывания по существу кладется Уайтхедом в основу построения всей картины мира, т.е. его онтологии. Причем поскольку он стремится выдержать соблюдение объявленных им ранее принципов, его учение постепенно усложняется.

Так оказывается, что, с его точки зрения, в мире можно выделить два рода его составляющих: происшествия, т.е. его изменчивость и «вечные объекты», т.е. устойчивое и неизменное в мире. Происшествия — это то, что философы называли действительностью, а вечные объекты — это чистые возможности. В качестве примера вечных объектов Уайтхед приводит абсолютное пространство и абсолютное время Ньютона. Процесс схватывания имеет два полюса: телесность (или физическое, т.е. то, что существует во времени и пространстве) и душевность (или концепту-альность, т.е. то, что существует вне времени и пространства,

вечные объекты).

Каждое действительное происшествие на низшем уровне образует основу для новых схватываний на более высоком уровне. Так, если на уровне происшествий в вакууме и неживой природе схватывание (и тем самым субъективность) является, по выражению Уайтхеда, «слепым», то на уровне событий жизни и событий истории схватывание выступает уже в форме сознательной субъективности, понимания в подлинном смысле этого слова. (И опять-таки хотелось бы отметить сходство рассуждений Уайтхеда с игравшей большую роль в советской философии «ленинской теорией отражения»).

Вечные объекты играют в концепции Уайтхеда большую роль. Вечный объект в отличие от реального происшествия переходит в неизменном виде из одного события в другое. Собственно говоря, именно благодаря этому переходу и возможно сгущение многого в единое, с одной стороны, и схватывание, т.е. понимание смысла ситуации, с другой. Дело в том, что первыми вечными

135

объектами являются, как уже говорилось пространство и время. Схватывание начинается с фиксации «здесь» и «теперь». При этом пространство выступает как отношение между событиями А и В: каждая вещь в А является аспектом для В. Уайтхед приводит такой пример: предположим, человек стоит перед зеркалом и смотрит в него. Предположим, далее, что он видит в зеркале, зеленый цвет отражающейся за его спиной стены. Зеленый цвет в данном случае «находится» в явлении А (в зеркале). Но вот человек оборачивается и видит, что стена сзади него на самом деле зеленого цвета, т.е. зеленый цвет в данном случае уже находится в явлении В. Это и значит, по мнению Уайтхеда, что именно зеленый цвет выступает как связь А и В, причем его нахождение в А является аспектом для В и наоборот. Таким образом, вечные объекты могут одновременно существовать и в А, и в В, обеспечивая взаимосвязь происшествий. Улыбка (другой пример Уайтхеда) адресованная какому-то человеку, получает существование в его, этого человека, глазах, но сокращение лицевых мускулов, которые воспринимаются как улыбка, имеют место на лице улыбающегося человека, а не где-либо еще. Если о происшествии можно спросить, реально ли оно, то вопрос о реальности зеленого цвета в примере приведенном выше или вопрос о реальности улыбки бес-смысленен, ибо зеленый цвет не происшествие, а аспект унификации происшествий. Пространство и время нельзя трактовать так, как если бы они были происшествиями. Пространство — это средство унификации происшествий, благодаря которому происшествия располагаются на определенном расстоянии относительно друг друга. То же самое относится и ко времени; оно целиком определяется взаимоотношениями вещей: совместное существование событий мы называем настоящим, наличие предшествующих событий дает нам прошлое, а наличие потенциальных событий и составляет то, что называется будущим. Каждое событие «наследует» нечто от предшествующих и каждое событие антиципирует, предвосхищает новые события. Таким образом, вечные объекты (цвета, вкусы, запахи, пространство и время и др.) составляют реальную связь мира, взаимопроникновение происшествий. Для того чтобы придать устойчивость понятию вечных объ-

136

ектов, Уайтхед придает особый статус вечности: с одной стороны, она выступает как обобщение («сгущение») вечных объектов, с другой существует и сама по себе в качестве глобальной реальности. Человечество давно уже заметило факт ее существования, отразив его в понятиях Абсолюта, Брахмы, Божественного порядка, Бога. Но Бог Уайтхеда это не создатель мира, не его правитель, а

«поэт мира».

Отношение Уайтхеда к материализму как философскому направлению двойственно. С одной стороны, он видит преимущество материалистической философии в том, что она в совершенном согласии с наукой категорически запрещает вводить в мир физической реальности действие каких-либо сверхъестественных сил. Соответствует она и знаменитому принципу «бритвы Оккама», так как минимизирует допущение различных сил, необходимых для объяснения мира. Но с другой стороны, по его мнению, материализм не в силах справиться с понятием субъективности, а. кроме того, его позиции сильно ослабляются в свете современной науки из-за допущения им инертной материи, с одной стороны, и существования отдельных, не связанных или слабо связанных между собой вещей, с другой. Уайтхед считал, что дальнейшее развитие философской мысли связано с заменой понятия материи понятием организма, что позволит, по его мнению, перейти от естествознания XVII в. к современной науке. 2.5.2.Б.Рассел.

Как уже говорилось, соратником и сотрудником Уайтхеда (по крайней мере, в начале своей научной и философской деятельности) был другой видный английский философ Бертран Артур Уильям Рассел (1872-1970). Сферой его главных философских интересов была гносеология. В литературе его часто называют основателем «аналитической философии», неопозитивизма, «лингвистической философии». Сам он критиковал эти названия и называл свои взгляды философией логического анализа.

Исходные принципы его концепции можно свести к следующим:

1. Философия — особый вид духовной деятельности. Это та область знания, которая относится к ничейной территории между

137

наукой и религией, т.е. к территории, из которой религия уже ушла, а наука еще не пришла. Такое положение философии и обусловливает ее специфику.

2. Философия не должна порывать со здравым смыслом, напротив ей необходимо открыто опереться на него.

3. Классическая философия является не чем иным, как заблуждением. Причины ее появления и существования — элементарные логические ошибки в рассуждениях философов, а также ошибки в использовании языка.

4. Философия не может существовать вне связи с наукой; она должна быть естественным выводом из позитивных наук.

5. Главную роль в истинной философии, которую надлежит создать, должна играть логика. Философия должна заниматься анализом высказываний ученых, анализом логики построения суждений, в которых ученые выражают свои знания.

Таким образом, получается, что предметом философии является научное знание. Обращение к нему позволяет разделить все науки на два класса:

логика и математика. Их основой является логический вывод. Достоверный результат в них обладает строгой необходимостью и всеобщностью,

все остальные науки. Они основаны на принципе причинности. Достоверный результат в этой сфере научного знания всегда только вероятен. Рассел любил иллюстрировать это положение многочисленными примерами. Вот два из них. Вы подходите к человеку и говорите ему: «Дурак!». В высшей степени вероятно, что он ответит вам тем же. Однако может так случиться, что вы встретитесь со святым. Вы чиркаете спичкой по коробку. Весьма вероятно, что спичка загорится. Однако спичка может оказаться отсыревшей, может сломаться и т.п.

В позитивных науках возможны два вида вывода:

математический. Например, зная формулу закона тяготения, вы подставляете в нее полученные опытным путем эмпирические данные и вычисляете движение планет.

субстанциональный (нематематический). Подобный вывод получается, когда на основе полученных опытным пу-

]

тем данных выводится некая регулярность. Так, например, из наблюдений за движением планет Кеплер вывел законы этого движения.

Особенность субстанционального вывода, согласно Расселу, заключается в том, что поскольку из предложений типа «А имеет место» невозможно при помощи дедукции вывести предложение, утверждающее факт наличия какого-либо события, то он (вывод) возможен лишь в том случае, если в рассуждение вводится какой-либо недедуктивный (т.е. не имеющий логическую природу) принцип (например, принцип причинности, принцип индукции и

т.п.).

Большая часть наших знаний получается именно при помощи субстанционального вывода, ибо именно им пользуется знание донаучное, так называемый «здравый смысл». Более того, по мнению Рассела, на нем основано поведение высших животных. Основываясь именно на субстанциональном выводе, собака по запаху преследует лису. Конечно, пишет Рассел, собака не рассуждает в данном случае так, как это сделал бы человек, но действует она так. как если бы рассуждала.

Всякое опытное знание вероятно и приблизительно. Даже такие слова, как «сантиметр» или «секунда» вне математики и логи^ ки не имеют абсолютно точного значения. Но, продолжает Рассел, поскольку во всех науках, кроме логики и математики, нет строгой необходимости, то вполне правомерно во всех остальных сферах науки говорить не о знании, а о вере. (Хотелось бы специально оговориться, что речь идет не о религиозной вере, а о вере как особой характеристике вероятного, не необходимого знания. Иногда английское слово belief, которое использует Рассел, переводят на русский язык словом «мнение». Эта оговорка тем более уместна, что сам Рассел был атеистом, его книга «Почему я не христианин?» была переведена на русский язык и издана при советской власти.)

Рассел характеризует веру двумя чертами: во-первых, неопределенностью ее приложений к реальности. В качестве типичного примера он приводит восклицание человека, взглянувшего на небо: «Посмотрите на тучи. Будет дождь!» Понятно, что речь в

139

данном случае может идти лишь о вероятности наступления этого события. Во-вторых, знание-вера (мнение) всегда относится к каким-то внешним по отношению к человеку событиям («Смотрите, идет автомобиль!»). Ведь внутренние состояния своего сознания человек знает вполне определенно. Вера, с точки зрения Рассела может иметь доинтеллектуальный характер: предположим, например, что мы идем в темноте, на ощупь в хорошо знакомой нам комнате: наше тело «верит» в то, что там-то и там-то имеются проходы между мебелью, мы минуем препятствия и доходим до нужного места (если, конечно, кто-то не переставил в наше отсутствие какой-либо предмет мебели).

Когда Рассел начинает перечислять виды веры-мнения, то оказывается, что к ней относится почти вся наша психическая деятельность. Он относит к вере все содержание ощущений, воспоминания, ожидание, свидетельства других людей и. конечно, результаты субстанционального вывода. Более того, вера может распространяться и на математическое знание. Это происходит в том случае, когда вы не знаете доказательства. Например, существует теорема о том, что сумма углов многоугольника равна такому числу прямых углов которое равно двойному числу его сторон минус четыре прямых угла. Для того чтобы эта теорема приобрела статус не веры, а знания, нужно уметь ее доказать. Ни интуиция, ни применение теоремы к треугольнику (что даст знакомый со школы и, конечно, правильный результат) в данном случае не поможет.

Рассел пишет: «Вера... является широким родовым термином, а состояние веры не отличается резко от близких к нему состояний, которые обычно не считаются верой».

Рассел формулирует правило: всякое знание есть вера, но не всякая вера есть знание и иллюстрирует его следующим примером, предположим, что человек купил лотерейный билет в надежде на выигрыш. Даже если он действительно выиграл, его надежды в момент покупки билета нельзя назвать знанием.

Поскольку Рассел сделал веру-мнение родовым понятием для знания, проблема истины встает перед ним в форме проблемы различия между истинной и ложной верой. Истинная вера, утвер-

140

ждает Рассел, та, для которой имеется факт, к которому она имеет определенное отношение. Для ложной веры такого факта нет.

Но теперь встает вопрос о том, что же такое факт. Факт, считает Рассел, может быть определен только наглядно. Солнце — факт. Зубная боль тоже. «Факт, пишет он, есть то, что делает утверждения истинными или ложными». По-видимому, такое функциональное определение факта Расселу как логику кажется недостаточным, ибо он тут же прибавляет то, что можно назвать аргументом от существования: «Факт — нечто имеющееся налицо».

Факты единичны. Отсюда Рассел выводит истинность эмпиризма, отсюда же перед ним возникает проблема: как получаются общие знания?

Решая ее, он делит представителей классической философии на тех, кто принадлежит к «математической партии» (Платон, Фома Аквинский, Спиноза, Кант), и тех, кто принадлежит к «эмпирической партии» (Демокрит, Аристотель, Локк). Так вот. заявляет он, его собственная философия логического анализа для того и создана, что покончить с этим делением. Он проводит аналогию с развитием математики. По его словам, математики XVII в., стремясь к получению новых математических результатов, пренебрегали созданием надежных обоснований и для исчисления бесконечно малых, и для аналитической геометрии. С XIX в. в лице Кантора, Фреге, Уайтхеда и самого Рассела началось строгое обоснование уже полученных и успешно применявшихся математических теорий. Выяснилось, что все слова языка науки разделяются на те, что обозначают объекты («кошка», «дерево») и слова синтаксические («или», «не», «чем», «но»), при помощи которых слова первого рода связываются в предложения. При этом оказалось, что философские проблемы как раз и связаны с ошибками в употреблении синтаксических слов. Например, мы имеем два предложения: «Золотая гора не существует» и «Круглого квадрата не существует». У тех, кто слышит или читает эти предложения, создается впечатление, что действительно не существует двух различных вещей. Но на самом деле нет ни двух, ни различных предметов.

141

Таким образом, считает Рассел, необходимо устранить эту языковую форму, которая вводит людей в заблуждение. Нужно создать строгий язык, слова которого имели бы в отличие от слов обыденного языка точно определенное значение, а грамматический синтаксис которого точно соответствовал бы логическому синтаксису. Если затем переформулировать на нем неопределенные и расплывчатые по смыслу предложения обыденного языка, то появится возможность избежать логических ошибок, а, следовательно, и добиться решения (т.е. исчезновения) так называемых философских проблем.

Для этого Рассел создал теорию, которая получила название теории дескрипций (от лат. descriptio — описание), суть которой состоит в доказательстве возможности описательных определений единичных объектов посредством общих понятий, замещающих собственные имена, причем предполагается, что объект логической дескрипции обязательно существует и является единственным. Например, существует предложение естественного языка «Л.Н.Толстой является автором романа «Война и мир». Это предложение можно переформулировать в таком виде: «Один и только один человек написал роман «Война и мир» и этим человеком был Л.Н.Толстой». Последнему предложению можно придать уже строгую и всеобщую форму: «Имеется объект С, такой, что утверждение «X написал роман «Война и мир» истинно, если X есть С и ложно в других случаях. Более того, X есть Л.Н.Толстой». Это утверждение означает: «Автор романа «Война и мир» существует».

142

Теперь применим теорию дескрипций к тем предложениям, которые послужили причиной языковых ошибок. Суждение «Золотая гора не существует» превращается в суждение «Не имеется объекта С, такого, что высказывание «X золотое и имеет форму горы» истинно только тогда, когда X есть С, но не иначе». Мы, утверждает Рассел, устранили отрицание относительно объекта, устранили неясный термин «существовать». Что нам это дает? Очень много. Например, применив такую же операцию к геометрическим объектам или, скажем, к эйдосам мы тем самым раз и навсегда прекращаем «глупые разговоры»(слова Рассела) о реальном «существовании» этих самых геометрических объектов или эйдосов. А ведь они велись больше двух тысяч лет, начиная с Платона и во многом составляли содержание философии. Это значит, что мы покончили со знаменитой проблемой соотношения духовного и материального. Надо помнить, что существуют не объекты, а только дескрипции. «Может утверждаться, пишет Рассел, только существование дескрипций».

Размышляя над функционированием естественного языка. Рассел обратил внимание на известный еще с античности «парадокс лжеца». Представьте себе, что лжец говорит: «Я лгу». Если вы допускаете, что он говорит правду, то получается, что он лжет, если же вы допускаете, что он лжет, то получается, что он говорит правду. (Если переформулировать это утверждение в терминах строгого языка, то получается следующее предложение: «s» истинно тогда и только тогда, когда «s» неистинно, что. конечно, является самопротиворечивым, т.е. бессмысленным высказыванием). Рассел разработал логические средства, позволяющие обойти эту трудность. В частности он предложил разделить предложения на три класса: истинные, ложные и бессмысленные (т.е. построенные с нарушением требований логики). Эта его идея, как мы увидим, получила развитие у близких ему по духу философов.

Полученные выводы, с точки зрения Рассела, имеют поистине эпохальное значение. Они очень важны для философии и полностью согласуются с тенденциями развития современной науки, в частности математики и физики.

Рассел иллюстрирует этот тезис следующими рассуждениями.

143

Что же касается физики, то соответствие ее развития с основными тезисами философии логического анализа Рассел иллюстрирует на примере теории относительности и квантовой механики.

Логический анализ тех предложений, в которых выражается содержание теории относительности, показывает, что в ней происходит замена того, что старая физика понимала как элементарную частицу (причем слово «частица» несло на себе груз обыденного языка) на новый феномен — событие, т.е. некоторый процесс, «происшествие», а время и пространство классической физики заменилось единым «пространством-временем». Отношения между событиями Эйнштейн называет пространственно-временным интервалом, который при определенных условиях может быть разложен на пространственную и временную составляющие. Поскольку выбор между способами этого разложения является произвольным, постольку они совершенно равноправны (ни один из них не является более предпочтительным). Вот почему, утверждает Рассел, возникает такое положение, когда события А и В могут рассматриваться, как одновременные, А может рассматриваться как предшествующее по отношению к В, а может и наоборот, В рассматриваться как предшествующее А. «Этим различным соглашениям, пишет Рассел, не соответствуют никакие

144

физические факты». Поскольку, таким образом, время и пространство приобретают характер конвенций, то и материя, т.е. сущность, основа, субстанция мира, является теперь (для современной физики) условным понятием, которое необходимо всего лишь для удобства связывания событий между собой.

Столь же хорошо философия логического анализа согласуется и с квантовой механикой, с точки зрения которой атом как событие находится в устойчивом состоянии, которое (состояние) внезапно, скачком сменяется другим устойчивым состоянием, причем последнее отличается от первого на конечную величину. Такая физическая теория приводит к еще более радикальному отходу от традиционного учения о пространстве и времени.

Таким образом, обобщает Рассел тенденцию развития науки, физика делает материю все менее материальной, а психология делает дух все менее духовным. Это сближение материи и духа идет в том направлении, которое указывали Джеймс и Мах, в направлении к «нейтральному монизму». Вместо того чтобы спорить о том, что является первичным — дух или материя, полезно уяснить, что оба этих понятия условны, представляют собой всего лишь удобные способы группирования событий.

Рассел допускает для своей философии и другое название — «аналитический эмпиризм», т.е. признает свою духовную близость с учениями Локка. Беркли и Юма, оговариваясь при этом, что в отличие от своих предшественников, он решил проблему природы математического знания, перед которой они оказались бессильными.

Вместе с тем Рассел признает, что существует область знания (или веры), где методы логического эмпиризма во всем сходные с методом позитивных наук оказываются неприменимыми. Это сфера ценностей. Дело в том, что ценности неразрывно связаны с чувством, а чувство — вне компетенции науки. Например, общепринятым является мнение, что тот человек поступает плохо, который получает наслаждение за счет страданий других людей. Но доказать это положение логическими средствами невозможно. И здесь Рассел указывает еще на одну причину ложности всей предшествующей философии. Дело в том, что в философии всегда

145

В литературе Рассела обычно рассматривают как основателя «логического атомизма» и критика христианства. Однако у него были и собственные идеи, относящиеся к сфере социальной философии, о которых уместно сказать несколько слов для полноты характеристики его как мыслителя.

В 1920 г. после поездки в нашу страну он издал книгу «Практика и теория большевизма», где излагает свои взгляды на общество и историю. Надо сказать, что в те годы Рассел разделял настроения так называемой левой интеллигенции, что существенно

146

сказалось на его оценке коммунизма. Так, относительно западного общества он делает категорические утверждения: «Существующая капиталистическая система обречена», или: «Нынешние власть имущие — воплощение зла, и существующий порядок-вещей обречен». Он полагает, что человечество нуждается в «радикально новом общественном устройстве», что перед человечеством стоит дилемма: или варварство, хаос и разрушение, или коммунизм. Отсюда понятна его высокая оценка большевизма. Например, в упомянутой книге он задолго до соответствующего «теоретического открытия» официальной советской идеологии рассматривает октябрьский переворот 1917 г. в России как самое значительное событие XX века (заметьте, что до конца века оставалось еще 80 лет!). Он заявляет, что за попытку построения коммунизма большевизм «заслуживает благодарности и восхищения всей прогрессивной части человечества». Правда, он оговаривается, что, во-первых, методы, при помощи которых Москва собирается строить коммунизм, не приведут к желаемому результату, и, во-вторых, критикует то, что рассматривает в большевизме как элементы религии: догматизм в теории (постоянные ссылки на произведения Маркса и Энгельса, к которым коммунисты относятся так же как христиане к Священному писанию, вера в философский материализм) и фанатизм на практике. Здесь необходимо пояснить, что под религией Рассел понимает совокупность любых убеждений, которые принимаются в качестве непреложной истины, и господствуют над ходом жизни, при этом они (убеждения) игнорируют очевидность и опираются не на разум, а на эмоциональные и авторитарные средства. Рассел даже определяет место большевизма среди других религий: он склоняется к тому, что большевизм ближе к магометанству, чем к буддизму или христианству.

Материалистическое понимание истории Рассел в целом принимает, но тоже с оговорками. Прежде всего, он утверждает, что материалистическое понимание истории совершенно не связано с философским материализмом. Последний, с его точки зрения, состоит в утверждении, что все психические явления могут быть сведены к физическим причинам. Поскольку это утверждение

147

нельзя эмпирически верифицировать, постольку материализм есть не что иное, как догматизм. Поэтому материалистическое понимание истории, он сводит к утверждению, что в основе всех политических событий лежат экономические причины. Если к этому утверждению, отнестись не как к «точному метафизическому закону» (скрытый упрек в адрес советских коммунистов), а как к практическому приближению, считает Рассел, то оно «в очень большой степени истинно». Однако, продолжает он, марксистская материалистическая концепция истории является односторонней и неполной. Конечно, соглашается Рассел, жадность (как выражение экономических причин) играет важную роль в действиях людей, но ведь большую роль играют и внеэкономические факторы. Так, например, национализм весьма значим при анализе исторических событий, но объяснить его действием экономических причин нельзя. При этом он ссылается на события в Ольстере, а также и на то, что рабочие Европы во время первой мировой войны игнорировали призыв коммунистов: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Другим внеэкономическим фактором, проявившим свою силу в истории, является, с точки зрения Рассела, религия.

Рассел считал, что все события мировой политической жизни определяются взаимодействием материальных условий и человеческих страстей. Поэтому, прежде всего, необходима классификация страстей. В основе всей деятельности людей лежат страсти, побуждаемые необходимыми жизненными потребностями: в пище, питье, сексе, одежде и жилище. На этой основе возникает множество, как выражается Рассел, вторичных страстей. Из них он выделяет четыре: накопительство, тщеславие, соперничество и жажду власти. Кроме того, следует принять во внимание роль разума, который опосредует взаимодействие страстей и материальных условий, а также наличие стадного инстинкта, усиливающего и регулирующего действие указанных страстей. Получается, что марксизм в форме материалистического понимания истории придал решающее значение только одной из движущих действиями людей страстей — накопительству. Этим определяется ошибочность марксистской интерпретации истории, которая не берет в расчет того, что многие люди ради славы или власти способны

148

пожертвовать богатством. Как теоретик и методолог науки Рассел особо отмечает роль интеллекта: пока наука не нашла применения вольфраму, он не стоил ничего, создание автомобиля породил спрос на нефть и т.п. Рассел развивает довольно экзотические идеи насчет того, что накопительство ведет к прогрессу общества, а соперничество к регрессу и даже выделяет в истории Европы два периода: со времени падения Наполеона до 1914 г., когда превалировало накопительство (и. следовательно, прогресс) и с 1914 по 1920 гг., когда на первый план вышло соперничество (и. следовательно, регресс). Так своеобразно он оценивает события, связанные с I мировой войной.

Еще один источник разногласий Рассела с большевизмом коренится в оценке места личности в общественном устройстве. Он считает, что большевики, как и Маркс, не правы, когда имущественное неравенство считают основным злом капитализма. На самом деле, рассуждает Рассел, когда у каждого есть достаток, наличие у кого-то сверх того не будет вызывать особых отрицательных эмоций. А прогресс техники делает всеобщий достаток достижимым. Более значителен, по его мнению, тот порок капитализма, который заключается в неравном распределением власти: собственники капитала имеют влияние, несоразмерное ни с их численностью, ни с той пользой, которую они приносят обществу. Именно они контролируют прессу, образование, они решают, что именно средний человек должен знать. Интеллигенция, находясь на содержании бизнесменов, не имеет свободы. Чтобы удовлетворить интересы капиталистов, люди обрекаются на однообразную работу, не требующую глубокого и всестороннего образования. А там, где рабочий класс слаб или неорганизован, нет предела жестокостям, на которые предприниматели не пошли бы ради выгоды. Основное влияние при капитализме принадлежит организациям, для развития и инициативы индивидов места остается все меньше и меньше. Бороться с этим злом можно только децентрализацией власти, большевики же, по его мнению, даже не сознают важность этой проблемы, ни значение индивидуальности в общественной жизни. Подводя итоги своим впечатлениям о поездке в советскую Россию, Рассел пишет: «...уравнение

149

Все это Рассел писал в первой четверти XX в. Жизнь он прожил долгую, поэтому представляет интерес вопрос: изменились ли его социально-философские взгляды впоследствии? В 1950 г. (ему было 78 лет) Расселу вручали Нобелевскую премию. В своей нобелевской лекции (текст которой ввиду его отсутствия был зачитан его женой) он по существу возвращается к тем проблемам, по которым когда-то высказывался в книге «Практика и теория большевизма». В лекции он уже не говорит об исторической обреченности западного общества, нет и ни слова о коммунизме как светлом будущем человечества. Однако, обратившись к проблеме движущих сил человеческой деятельности, он снова отдает приоритет четырем желаниям: стяжательству, соперничеству, тщеславию и жажде власти. Правда, его концепция становится более пессимистической. Он, в частности, подчеркивает неутолимость человеческих желаний: «Человек отличается от прочих животных наличием у него желаний, которые, можно сказать, безграничны, никогда не выполнимы и которые даже в раю заставляют его испытывать недовольство». О накопительстве он пишет: «Сколько бы вы ни накапливали, вы всегда будете желать большего». Вместе с тем теперь Рассел называет мотивы деятельности, которые, не являясь фундаментальными, тем не менее, весьма, по его словам, влиятельны. На первом месте стоит любовь к развлечению, которую Рассел объясняет тяжелым и однообразным трудом, который присущ индустриальному обществу. Развлечения философ понимает очень широко, начиная от танцев и кинематографа и кончая алкоголем и азартными играми. Он считает, что эта страсть может даже вызывать войны (ведь война связана с новы-

150

ми и весьма сильными эмоциями) и даже предлагает в крупных городах построить искусственные водопады и водоемы с механическими акулами, чтобы, заставляя поборников превентивных войн испытывать там сильные ощущения, умерять их воинственные устремления.

После любви к развлечениям Рассел называет такие эмоции как страх и ненависть. Он считает, что эти эмоции, охватывая целые нации, ставят человечество перед призраком тотального самоуничтожения. Существуют эмоции и позитивного плана (бескорыстие, сострадание, отвращение к жестокости), но, говорит Рассел, к сожалению, они обладают меньшей мощностью, чем эмоции негативные. Обращая внимание на быстрое совершенствование средств ведения войны, Рассел приходит к выводу, что в современных условиях война превращается в дорогостоящее занятие. Он полагает, что если бы были произведены соответствующие расчеты, то все бы убедились, что каждый убитый немец во время I и II мировых войн обошелся победителям слишком дорого. Такое рассуждение приводит его к заключению: победители в двух мировых войнах, не разразись она, были бы богаче. Иными словами, современная война — невыгодный бизнес. Если бы людьми руководил эгоистический расчет, то не было бы ни войн, ни армий, ни флотов, ни войн. Исчезли бы границы, таможенные барьеры, препятствия к свободному распространению информации. Мелкие предприятия уступили бы место высокоэкономич-ныму крупному производству. И все это осуществилось бы незамедлительно, если бы люди радели о собственном благе столь же горячо, как они радеют о несчастье ближнего.

По-видимому, это те картины будущего, что пришли на место его былого восхищения коммунизмом. Впрочем, сам Рассел тут же называет их «утопическими грезами» и относит их осуществление в «золотой век».

Чисто психологически интересно, что когда в своей «Автобиографии» он попытался осмыслить движущие силы своих собственных поступков (а в его долгой жизни было много событий, получивших шумную огласку), то в качестве тех страстей, которые двигали им на его жизненном пути, он называет «жажду люб-

151

L

ви, поиск знаний и непереносимое сострадание к людской боли». По-видимому, Рассел считал себя самого редким исключением из рода людского.

2.5.З.Л.Витгенштейн.

Одним из философов, оказавшим большое влияние на развитие западной философской мысли в XX в., был Людвиг Витгенштейн (1889-1951). Он родился в Австрии, однако образование получил в Англии и принесший ему известность философский труд, написанный на немецком языке — «Логико-философский трактат» был издан в Кембридже при содействии Рассела (он предпослал работе ни то рецензию, ни то пояснительную записку, названную им введением); более того, идеи этой работы близки к кругу тех идей Уайтхеда и Рассела, которые они развивали во времена своего сотрудничества.

«Логико-философский трактат» представляет собой по форме весьма оригинальное произведение: в принципе он состоит из краткого предисловия и семи тезисов. Вот они:

1.Мир есть все, что имеет место ( В другом переводе: Мир есть все, что происходит).

2.То, что имеет место, что является фактом, — это существование атомарных фактов (В другом переводе: Происходящее, факт, —существование со-бытий).

3.Логический образ фактов есть мысль (В другом переводе: Мысль — логическая картина факта).

4.Мысль есть осмысленное предложение.

5.Предложение есть функция истинности элементарных предложений.

(Элементарное предложение — функция истинности самого себя).

6.Общая форма функции истинности есть:

i Я £.#(#)

Это есть общая форма предложения.

7.0 чем невозможно говорить, о том следует молчать.

152

Тезисы пронумерованы, и их содержание раскрывается при помощи также пронумерованных дополнительных положений, разъяснений и доказательств (в том числе средствами логического исчисления). Нумерация отражает логику развития мысли автора. Скажем, формулируется тезис 1. Комментарий к нему имеет номер 1.1. Комментарии к тезису].1 имеют номера 1.11,1.12 и т.п. Есть тезисы, номер которых выражен многозначным числом, например: 2.012331, 3.36311 и т.п. Тезисы часто формулируются таким образом, что принимают вид афоризмов. Первый тезис раскрывается всего в семи пунктах, а седьмой и вовсе не имеет никакой расшифровки, так что основное содержание книги составляют 5 тезисов (из них самый большой — пятый). Подходя к делу формально и с некоторой долей упрощения, можно сказать, что первый тезис посвящен понятию мира, во втором тезисе автор излагает свое понимание структуры реальности, в третьем тезисе анализируется мышление человека с точки зрения ее логических форм, в четвертом тезисе речь идет о логике языковых форм, пятый тезис посвящен своеобразному синтезу двух предыдущих, в шестом автор обосновывает свою концепцию соотношения науки и мировоззрения, седьмой в сжатой форме подводит итог всей работе.

В предисловии автор так высказывается о смысле своей книги: «То, что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно, а о чем невозможно говорить, о том следует молчать». (Как видим, Витгенштейн придавал этой идее большое значение, ибо с нее он начинает свое произведение и ею же заканчивает). Можно сказать, что Витгенштейн выступает против двусмысленного, неточного языка классической (да и постклассической) философии, ибо эта область знания должна, по его мнению, излагаться столь же ясным и точным языком, как тот, который употребляется в математике, в инженерном расчете. По-видимому, Витгенштейн (как и многие философы до и после него) был убежден, что произвел революцию в философии. Во всяком случае, в предисловии он заявляет: «...Истинность высказанных здесь мыслей представляется мне неоспоримой и завершенной. Таким образом, я считаю, что поставленные проблемы в своих существенных чертах решены

153

окончательно». Тут же он с иронией добавляет, что ценность его работы состоит и в том, что она показывает, сколь мало дает решение этих проблем. Эту фразу можно понять как указание на тривиальность философских положений вообще. О его убежденности в том, что он действительно дал окончательное решение поставленных проблем свидетельствует и тот факт, что когда вокруг «Логико-философского трактата» разгорелась полемика, он не принял в ней никакого участия.

Следует иметь в виду, что структура «Логико-философского трактата», выраженная в нумерации тезисов, легко может ввести читателя в заблуждение. Например, она подталкивает к мысли о том, что в первом тезисе излагается понимание автором мира. На самом деле в нем лишь вводятся некоторые понятия, а подлинный смысл авторской концепции может быть понят только на основе тех положений, которые содержатся в последующих тезисах. И следует заметить, что его концепция мира (то, что в классической философии называлось онтологией) действительно весьма оригинальна.

Для понимания сути философской позиции Витгенштейна, необходимо учесть, что наиболее общим понятием, при помощи которого автор характеризует мир, является понятие действительности. Она (действительность) имеет три составляющих: мир («все то, что имеет место», или в другом переводе «все, что происходит»), мышление человека, суть которого в том, что оно представляет собой картину мира, «модель действительности» и язык (система знаков) как то общее, что объединяет оба предшествующих «слоя». Каким образом язык «объединен» с действительностью? Дело в том, что действительность становится «миром» лишь в той мере, в какой мы ее знаем (то, о чем мы не знаем, для нас и не существует). Но что значит «знать»? Знаем мы лишь то, что мы обо-зна-чаем. Лишь, будучи обозначенным, т.е. включенным в языковую систему, любой предмет, любая вещь становится фактом, т.е. приобретает действительный статус бытия, «единицы» мира. Витгенштейн специально оговаривается: «Мир есть совокупность фактов, а не вещей». А с другой стороны, каким образом язык «объединен» с мышлением? Язык, пишет он.

154

«совокупность предложений», а «мысль — осмысленное предложение». Итак, язык «сопричастен» и миру, и мысли.

Однако «онтология» Витгенштейна на самом деле имеет еще более сложный вид. Дело в том. что у него есть ответ и на вопрос о том, в чем состоит глубинная связь мира и мышления, что является сущностью этой связи, или, говоря языком классической философии, что является субстанцией действительности. Таковой, с его точки зрения является логика. Законы логики — это и законы мышления (картины мира) и законы самого мира. Поясняя свою мысль, Витгенштейн проводит такую аналогию. Нотное письмо не является изображением музыки, так же как буквы, написанные на бумаге, трудно назвать похожими на нашу звуковую речь, а в граммофонной пластинке нет сходства с музыкальным произведением, записанным на ней, и все-таки они имеют между собой нечто общее, что и позволяет их связать. Что же составляет эту общность? Витгенштейн пишет: «Граммофонная пластинка, музыкальная тема, нотная запись, звуковые волны — все они находятся между собой в таком же внутреннем отношении отображения, какое существует между языком и миром. Все они имеют общий логический строй».

Сходство столь разных явлений, таким образом, заключается не в подобии внешних форм, которое может уловить глаз, а в существовании однозначных правил, при помощи которых можно перевести язык нот в язык граммофонной записи, а звуки музыкальных инструментов в нотное письмо. Витгенштейн говорит даже о существовании «закона проекции», благодаря которому одни явления могут переводиться в другие, не имеющие с ними ни малейшего видимого сходства. Сложный характер отношения между миром и его картиной Витгенштейн поясняет следующим образом. Картина связывается с действительностью так же, как мерило связывается с измеряемым предметом: к измеряемому предмету прикасаются лишь конечные метки измерительной шкалы. Картина, таким образом, не простое отражение, она, как говори! Витгенштейн, «сопричастна» изображаемому. Эта сопричастность состоит в соотнесении элементов картины и элементов вещей.

155

Предмет, переведенный в языке в знаковую форму, т.е. став фактом, подпадает под действие логических правил, и тогда с ним происходят удивительные превращения; он приобретает особые черты, становится объектом. Объект не некая самостоятельная сущность, а элемент системы, подчиняющийся ее правилам. Объект прост (как единица, «атом» системы), он устойчив («Устойчивое, сохраняющееся и объект суть одно и то же»), включает в себя возможность всех ситуаций, в которые он может попасть (т.е. число таких возможностей конечно). Наконец, объекты, по утверждению Витгенштейна, бесцветны. Но самое главное в объектах это то, что они образуют субстанцию мира: «Субстанция есть то, что существует независимо от того, что имеет место». Однако субстанция Витгенштейна сильно отличается от принятого в классической философии соответствующего понятия. Поскольку речь идет не о материальной или духовной субстанции, определяющей суть явлений, а об особой логической субстанции, обусловливающей устойчивость и однозначность фактов, эта субстанция определяет, по словам Витгенштейна, только форму, а не материальные (т.е. содержательные) свойства.

Витгенштейн различает в мире атомарные (простые) и молекулярные (сложные) факты.

Здесь, пожалуй, необходимо сделать следующее пояснение. Второй тезис был дан выше в двух вариантах. В одном говорится об атомарных фактах, в другом о со-бытиях. Это различие имеет свою историю. Как уже говорилось, «Трактат» был написан на немецком языке. В оригинале слову, которое переводится как «атомарный факт» или «со-бытие» соответствует немецкое слово der Sachverhalt, которое имеет следующие значения: I.«обстоятельства дела», «положение вещей» и 2. «содержание», «значение». Как видим, ничего похожего на «атомарный факт» или «со-бытие» здесь нет. Когда «Трактат» переводился на английский язык, Витгенштейн в письме к Расселу, объясняя различие между видами фактов, пояснил, что он имел в виду именно простоту и сложность фактов. Рассел в своем введении закрепил это деление тем охотнее, что оно соответствовало его «логическому атомизму». В первом русском переводе «Трактата», вы-

156

шедшем в 1958 г., была учтена эта переписка, и на русский язык слово deer Sachverhalt было переведено словами «атомарный факт». Второй перевод увидел свет в 1994 г. Появление,в нем искусственного слова «со-бытие» переводчик объясняет стремлением отделить позицию Витгенштейна от позиции Рассела, от свойственного британской философии эмпиризма и номинализма. В данной книге цитируется в основном второй перевод. Впрочем, эти тонкости имеют значение, пожалуй, лишь для специалистов, для наших же целей достаточно отметить, что в «Трактате» на самом деле речь идет об одномоментном «положении дел» (элементарной ситуации) и объединении подобных «положений дел» (ситуаций) в некую конфигурацию, которая сама может рассматриваться как факт, но сложный, состоящий из элементарных фактов. Думается, что слово der Sachverhalt было употреблено Витгенштейном, потому, что оно может быть в одном своем значении отнесено к миру, а в другом к языку. Таким же образом и язык состоит из двух видов предложений: атомарных предложений (простых, далее неделимых единиц языка) и молекулярных предложений, которые составлены из атомарных.

Наконец, пожалуй, завершающим штрихом является следующее утверждение Витгенштейна: «Картина — факт». Отсюда следует, что факты это не только преобразованные включением в язык предметы, но и мысли о предметах. Тем самым лишается смысла вопрос о соотношении бытия и мысли; и то. и другое объединены в единой системе языка.

Итак, мир Витгенштейна — это весьма специфический мир. Он тождественен с языком. Философ пишет: «Границы моего языка означают границы моего мира», затем повторяет: «То, что мир является моим миром, обнаруживается в том, что границы особого языка (того языка, который мне только и понятен) означают границы моего мира». А в расшифровке шестого тезиса содержится такой афоризм: «Мир счастливого отличен от мира несчастного».

Последовательно проводя мысль о том, что все три «слоя» действительности объединяются законами логики. Витгенштейн заходит так далеко, что заявляет о сходстве структуры предложе-

157

ния и структуры события, предмета: «В предложении должно распознаваться столько же разных составляющих, сколько и в изображаемой им ситуации». Пожалуй, из философов прошлого только Спиноза, утверждал нечто Подобное, правда, у Спинозы шла речь о соответствии порядка веицей и порядка идей.

Поскольку субстанцию мира Витгенштейна составляет логика, постольку этот мир весьма специ<фичен. Он конечен: «Объекты заключают в себе возможность всех ситуаций». В нем царствует необходимость, в нем нет случайностей: «Если даны все объекты, то тем самым даны и все возможные события». Или еще более ярко: «В логике нет ничего случайного: если предмет может появляться в некоем со-бытии, то возможность этого события уже заложена в нем». Этот мир, пожалуЦ еще рациональнее, чем мир Гегеля. Витгенштейн провозглашает; «Что мыслимо, то и возможно». Верно и обратное утверждение: то, что нельзя мыслить, не может и существовать, ибо оно нелогично. Философ утверждает: «Нелогичное немыслимо, ибо в противном случае нужно было бы мыслить нелогично». Но если невозможно мыслить нелогичное, то невозможно и сказать. как выглядел бы «нелогичный мир» (т.е. нелогичное нельзя выразить в языке). С точки зрения Витгенштейна, требование представить себе нелогичный мир было бы таким же абсурдом, как и Требование представить себе круглый квадрат в виде наглядного образа.

Отождествляя картину мира и язык, Витгенштейн ссылается на науку: язык Ньютона дает одну Механику, язык Эйнштейна — другую. Это отождествление философ закрепляет в следующем афоризме: «То. чего мы не можем Мыслить, мы не можем и сказать». А доказательство этого афорц3ма выглядит так: «Ведь для проведения границы мышления мы должны были бы обладать способностью мысли по обе стороны Этой границы (т.е. иметь возможность мыслить немыслимое). Такая граница, поэтому, может быть проведена только в языке, а то, что лежит за ней, оказывается просто бессмыслицей».

Все эти сложные конструкции Нужны Витгенштейну для решения, пожалуй, центральной проблемы его «Трактата» — проблемы истинности. Истинность он определяет так: «Предложение

истинно, если то, что в нем утверждается, имеет место». В качестве примера он ссылается на науку, понимаемую как естествознание, как «точная наука», как science. Он формулирует афоризм: «Совокупность всех истинных предложений есть все естествознание».

Все предложения нашего языка он разделяет на два класса:

1 .осмысленные (т.е. те, которые могут быть или истинными или ложными),

2.бессмысленные (т.е. те, о которых нельзя сказать, ни что они истинны, ни что они ложны). (Следует обратить внимание на специфическое употребление Витгенштейном слов «осмысленное» и «бессмысленное»).

Их функции резко различаются: осмысленные предложения выражают то, что может быть сказано, они составляют содержание всех естественных наук. Бессмысленные предложения выражают то, что не может быть сказано, но может быть показано. Для того чтобы понять это разделение, нужно вспомнить упомянутое в предыдущей главе различие между словами, обозначающими предметы и синтаксическими словами. Если слова, обозначающие вещи, говорят о какой-то ситуации в мире, то синтаксические слова («не», «чем», «но» и др.) не говорят, а показывают (или указывают на) какие-то связи вещей и отношения, а также указывают на те операции, которые могут быть произведены над словами, имеющими предметное содержание. Причем существуют целые системы таких знаков, образующих различные языки, которые имеют целью не говорить, а показывать. Осмысленные предложения и составляют содержание всех естественных наук. Бессмысленные же предложения составляют содержание, с одной стороны, логики и математики, а с другой, философии (сюда же относятся этика и эстетика).

При этом важно помнить, что предложения логики и математики, разделяя с предложениями философии признак бессмысленности, в то же время резко отличаются от них.

Предложения логики и математики представляют собой или тавтологии, и в таком случае они являются истинными для всех возможностей, или противоречия, и тогда они являются ложными

159

для всех возможностей. Например, логический закон тождества имеет, как мы знаем, вид: А = А и, следовательно, это выражение всегда истинно. Математика, в свою очередь, утверждает: 2 + 2 = 4. Эта формула также выражает тавтологию; ее левая и правая относительно знака равенства стороны тождественны, а сама формула всегда истинна. Но если истинность всегда присутствует в логике и математике, то вопрос об истинности просто снимается и, следовательно, предложения логики и математики бессмысленны. Тавтология, говорит Витгенштейн, не имеет смысла. Однако если знаки логического исчисления и математических уравнений понимать не как образы действительности, а как символы, которые указывают на необходимость таких-то и таких-то операций, то их нельзя назвать бессмысленными, более того, они играют очень важную роль в познании. Дело в том, что поскольку, как мы видели, согласно Витгенштейну, вся необходимость исчерпывается логикой, то все выводы в нашем мышлении происходят a priori. Отсюда же понятно, что логика не нуждается в опыте, ибо ее предложения не могут быть ни подтверждены, ни опровергнуты им. Логика не теория мира, а его образ, его подобие, говоря языком классической философии, она трансцендентальна. Правда, из этих же рассуждений вытекает и обратная, так сказать, стороны медали: логика не имеет, согласно Витгенштейну, никакого отношения к вопросу о том, таков ли наш мир в действительности, как мы его мыслим согласно законам логики, или нет. Логические предложения это строительные леса, которые, говорит философ, нужно отбросить, когда постройка закончена. Что же касается математики, то она — частный случай логики, логический метод. Мы употребляем математические предложения только для того, чтобы из предложений, не принадлежащих математике, вывести другие предложения, также не принадлежащие математике. Законы физики появляются благодаря использованию математических формул. В самой же жизни нет таких математических предложений, в которых бы мы нуждались, чтобы что-то сказать о мире. И Витгенштейн делает вывод, который сейчас можно часто услышать, (правда, почему-то без ссылки на его автора): математика не наука, а особый вид языка.

160

Но еще своеобразнее в концепции Витгенштейна положение философии. Ее предложения также как предложения логики и математики бессмысленны, они не могут быть ни истинными, ни ложными, ибо философия не может сказать, она может только показать. А один из основополагающих тезисов Витгенштейна гласит: «То, что может быть показано, не может быть сказано». Философия, таким образом, в принципе не может быть одной из наук, она — что-то стоящее «над» или «под», но не «наряду» с наукой. Философия не теория, а деятельность. Ее понятия — это символы, а не предметы, а философы употребляют их по аналогии с понятиями, обозначающими вещи. Отсюда и проистекают «философские проблемы», которые являются на самом деле псевдопроблемами. Возьмем такой пример. Философы, например, говорят о дуализме Декарта, так как он-де признает существующими две субстанции. Но предложение «Имеется две субстанции» бессмысленно, так как слово «субстанция» не обозначает какую-то вещь. Слово «субстанция» есть символ, который показывает необходимость операции сведения многообразия мира к единой основе. Логическая форма предложения типа «Имеется 2 субстанции» выглядит следующим образом: 2х, где х — переменная, которая может иметь разные значения (имеется 2 книги, имеется 2 стола и т.п.). Но в качестве переменной не может выступать логический символ. Если вы предложите математику решить следующую формулу: 2 + + +2 = ?, то он естественно откажется его рассматривать и потребует объяснений. А когда философ говорит о дуализме, он как раз и предлагает решить такую бессмысленную формулу.

Однако, отрицая за философией статус науки, Витгенштейн не отрицает ее права на существование в качестве особого вида деятельности. Более того, он очерчивает круг этой деятельности — это анализ языка, устранение двусмысленностей и неточностей и, следовательно, в конечном итоге логическое прояснение мыслей. Философия должна прояснять и разграничивать мысли. Она не может ничего говорить о мире, но она может показывать нечто, что имеет определенное значение для человека. Понятия философии — это своеобразные логические символы и их нельзя упот-

161

реблять так, как употребляются понятия, обозначающие реально существующие вещи. Философских предложений о мире не может быть. И как только философ, совершая недопустимую ошибку, начинает составлять такого рода предложения, они превращаются в псевдопредложения в силу сформулированного Витгенштейном принципа «то, что может быть показано, не может быть сказано». В самом деле, в голове человека может крутиться мелодия. Если у человека есть музыкальный слух, он легко может «показать» (пропеть, просвистеть) эту мелодию, но как возможно описать ее при помощи слов обыденного языка? Витгенштейн делает категорический вывод: самые глубокие философские проблемы на самом деле не являются проблемами, все предложения об этих проблемах являются бессмысленными.

Например, философы рассуждают о ценностях. Но ценности сами определяются ответом на вопрос о смысле мира. А смысл мира по сути этого сочетания слов должен лежать вне мира, т.е. в мире нет никаких ценностей. Как только философ начинает рассуждать о ценностях, его предложения превращаются в псевдопредложения и теряют смысл. Скажем, вопрос о смысле мира зависит от того, какой ответ мы даем на вопрос о бессмертии души. Предположим, что мы верим в бессмертие души. Но, спрашивает Витгенштейн, может ли решиться какая-либо загадка бытия тем. что я буду вечно жить? Нет, конечно. Бог не проявляется в мире. Бог не есть факт. Поэтому решение философских проблем состоит в их исчезновении. А для этого и необходимо заниматься логическим прояснением наших мыслей. В подтверждение своих выводов Витгенштейн ссылается на то, что мир как целое не есть понятие, это есть чувство. Как и всякое чувство, оно иррационально, в нем содержится нечто мистическое. Не случайным является и то обстоятельство, замечает он, что как раз те люди, которым по общему признанию после долгих и мучительных духовных поисков удалось постигнуть смысл жизни, не могут толком ничего сказать о том, в чем же этот смысл состоит.

Витгенштейн завершает «Трактат» тем, что свои рассуждения обращает на свой собственный труд. Ведь он тоже представляет

162

собой совокупность предложений и тот, говорит философ, кто меня понял, уяснит, в конце концов, их бессмысленность.

Хотелось бы обратить внимание на один из ключевых афоризмов Витгенштейна: «Наш основной принцип состоит в следующем: каждый вопрос, который вообще поддается логическому решению, должен быть решаем сразу же. (Если же для ответа на такой вопрос требуется прибегнуть к созерцанию мира, это показывает, что избран принципиально ошибочный путь)». Думается, что здесь содержится обоснование тезиса о том, что наука функционирует вне всякой связи с философией, мировоззрением вообще (напомню, что и этику и эстетику Витгенштейн присоединяет к философии).

В советской литературе Витгенштейна без всяких оговорок причисляли к течению, которое получило название «логический позитивизм» или «неопозитивизм». Сейчас появилась тенденция отделить его от логического позитивизма и представлять в качестве философа, проделавшего после «Трактата» сложную духовную эволюцию, философа, которому нельзя дать однозначную оценку. При этом ссылаются на его «Философские исследования», появившиеся в печати спустя более чем тридцать лет после «Трактата», а также его работы «О достоверности» и «Культура и ценность», увидевшие свет уже после смерти философа.

Справедливости ради следует сказать, что действительно в некоторых отношениях взгляды Витгенштейна претерпели некоторые изменения, и иногда он критически (и даже иронически) отзывался о своем «Трактате». Из упомянутых изменений следует, пожалуй, отметить то, что философ вполне определенно стал утверждать, что иррациональное (т.е. невыразимое, а при попытках все-таки выразить его в языке бессмысленное) лежит в основе рационального, т.е. в основе естественнонаучных представлений. Так, в работе «О достоверности» он, ссылаясь на Лавуазье, утверждает, что в основе химических теорий последнего лежит вполне определенная «картина мира», которую он усвоил в детстве и которая является невыразимой. А в работе «Культура и ценность» он формулирует обобщение, которое звучит как теоретическое основание его позиции: «Невыразимое (то, что кажется мне пол-

163

ным загадочности и не поддается выражению), пожалуй, создает фон, на котором обретает свое значение все, что я способен выразить». Это напоминает эволюцию взглядов Гуссерля и в этом смысле кажется мне весьма многозначительным обстоятельством. Более того, Витгенштейн в работе «Культура и ценность» вполне логично говорит, что философские проблемы вечны (как мы помним, в «Трактате» речь шла об исчезновении философских проблем). Философ аргументирует свой вывод тем, что «наш язык остается тем же самым и вновь и вновь склоняет нас к постановке тех же самых вопросов». По сравнению с позицией «Трактата» это, конечно, большое (и, на мой взгляд, знаменательное) изменение. Вместе с тем многое говорит в пользу того, что основные тезисы «Трактата» не претерпели существенных изменений. По-прежнему главную цель философии он видит в «борьбе против зачаровывания интеллекта средствами языка». Он дает такую весьма своеобразную характеристику сути философии: «Итог философии — обнаружение тех или иных явных несуразиц и тех шишек, которые набивает рассудок, наталкиваясь на границы языка. Именно эти шишки и позволяют нам оценить значимость философских открытий». Об этом же говорит и следующий афоризм: «Философская проблема имеет форму: «Я в тупике». Или такое сравнение ( на мой взгляд, весьма остроумное по отношению ко многим философским учениям): «Решение философской проблемы можно сравнить с подарком в волшебной сказке: он кажется таким прекрасным в заколдованном замке, а при дневном свете оказывается обычным куском железа или чем-то в этом роде». По-прежнему он отрицает за философией какое-либо методологическое значение по отношению к частным наукам (см., например, «Философские исследования», № 124).

Так же, как в «Трактате» он давал примеры языковых ошибок, служащих источником возникновения философских проблем, так и в «Философских исследованиях» он приводит новые примеры ошибок (на это раз мыслительных), которые и порождают «философские проблемы»: например, подмена слова «одинаковый» словом «тождественный», замена слова «цифра» на слово «число» и в

164

соответствии с этим замена «действительного объекта» на «недействительный объект».

В «Философских исследованиях» (по объему в три раза превышающих «Трактат») Витгенштейн бьется над решением следующих проблем:

проблема соотношения языка и действительности, проблема соотношения мышления и языка, проблема соотношения чувства и обозначающего его слова (реальное чувство боли и слово «боль», словесный приказ и реальное действие и т.п.).

При этом он высказывает целый ряд остроумных соображений. Однако решает эти проблемы философ таким образом, как будто бы не существует ни философской традиции, ни других философских концепций (думается, что это непосредственно связано с сутью идей, выраженных именно в «Трактате»), что, на мой взгляд, существенно снижает ценность его работы. В силу всех этих соображений можно говорить лишь о частичных изменениях позиции философа, не более того. 2.5.4.К.Поппер.

Одним из наиболее видных представителей сциентистски-ориентированной философии на британской почве является Карл Раймунд Поппер (1902-1996). Свою философскую концепцию он называл «критическим рационализмом». Это название требует пояснений.

Дело в том, что всех философов Поппер относит к одному из двух возможных течений: рационализму или иррационализму. Иррационалист это, по мнению Поппера, тот, кто считает, что человек по преимуществу не рациональное существо, он скорее поддается эмоциям, чем рациональным аргументам. Все. имеющее значимость в жизни, утверждают иррационалисты, выше разума. Произведения искусства, научные открытия, мудрые государственные установления создаются, с этой точки зрения, незначительным творческим меньшинством, и их способность творить — это иррациональная мистическая способность. Этот взгляд Поппер считал ошибочным и себя самого отнес к рационалистам. Но проблема в том, что, по мнению философа, рациона-

165

лизм, в свою очередь, может быть подлинным и неподлинным. Неподлинный рационализм, или псевдорационализм выражается в уверенности, что некоторые люди обладают высшими интеллектуальными способностями, благодаря которым они получают вечно истинное, безусловное знание. Псевдорационализм, таким образом, предполагает признание интеллектуальной интуиции и претензии на обладание абсолютной истиной (к числу его представителей Поппер относит, например, Платона и Гегеля). Так же, как и иррационализм, он приводит к делению людей на горстку избранных, которые предназначены повелевать, и большинство профанов, судьба которых состоит в беспрекословном подчинении. Отсюда рукой подать в теории — до сочинения проектов идеального общественного устройства, а на практике — до тоталитарной диктатуры. Вот почему от псевдорационализма следует отделить подлинный рационализм. Это, по мнению Поппера. рационализм Сократа («Я знаю, что я ничего не знаю»), т.е. рационализм, сознающий ограниченность наших знаний и скромно признающий, что все люди часто ошибаются, что нет людей, обладающих абсолютной истиной. В свою очередь, подлинный рационализм может быть «некритическим» или «всеобъемлющим» и сдержанным, самокритичным. Некритический рационализм — это рационализм, который максималистски заявляет, что мы не можем принять ни одного допущения, которое не опиралось бы на опыт или доказательство. Но, делая это заявление, всеобъемлющий или критический рационализм попадает в ловушку, ибо само это заявление, понимаемое как исходный принцип, не может быть обосновано ни доказательством, ни опытом. Таким образом, заключает Поппер, некритический рационализм противоречив, т.е. логически не состоятелен. Необходимо признать, что рационализм сам основан на вере в разум, т.е. на чувстве, на иррациональности. Такое признание означает, что рационализм не может рассматривать сам себя как всеобъемлющий и самодостаточный подход и должен допустить в этом смысле первенство иррационализма. Это и есть критический рационализм, сторонником которого объявляет себя Поппер. Такой рационализм отрицает наличие у людей окончательного знания и указывает на то, что

166

весь прогресс знания состоит лишь в замене менее истинного знания более истинным. Такой рационализм всегда готов под воздействием аргументированной критики пересмотреть свои утверждения, он всегда открыт для рациональной и свободной дискуссии. Такой рационализм предполагает, в сущности, минимальное требование: способность выслушивать критику и извлекать из ошибок уроки.

Хотя Поппер не ставил перед собой задачи создания особой философской системы, в его произведениях фактически присутствуют все ее традиционные составные части (онтология, гносеология и социальная философия). Характерной особенностью его концепции является то, что в основе и онтологии, и гносеологии, и социальной философии лежат два принципа — принцип эволюции и принцип детерминизма. Именно из них, в конечном счете, исходят все его философские построения. Интересно отметить, что материалистическая диалектика Маркса, Энгельса, Ленина также постулирует два исходных принципа: принцип всеобщего развития и принцип всеобщей мировой связи.

Содержание принципа эволюции раскрывается Поппером следующим образом:

жизнь любого организма представляет собой не что иное, как решение проблем,

проблемы всегда и на всех уровнях развития жизни решаются методом проб и ошибок. Это универсальный метод решения любых проблем, и в этом смысле жизнедеятельность, скажем, амебы принципиально не отличается от научного поиска Эйнштейна (пример, которым оперирует сам Поппер). Механизм этого метода прост: выдвижение гипотезы, получение практического результата, исправление ошибок в гипотезе или выдвижение новой,

главное в этом методе — отбрасывание негодных гипотез

или их модификация.

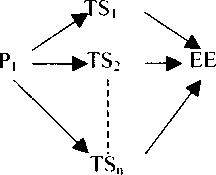

Общая схема эволюции выглядит следующим образом:

167

где:

pi —исходная проблема, TSi, TS2, TSn — пробные гипотезы, ЕЕ — устранение ошибок,

Pi — полученный результат и возникновение новой проблемы.

Поппер не скрывал, что в основе такого понимания эволюции лежит концепция неодарвинизма, которая была им обобщена и превращена во всеобщий метод подхода к миру. При этом происходят следующие изменения понятий:

деятельность организмов понимается как непрерывное решение проблем,

проблемы многообразны (речь идет не только о выживании, но и о поиске пищи, бегстве от опасности, воспроизводстве рода и т.д. и т.п.),

понятие «мутации» интерпретируется как совокупность случайных проб и ошибок, а понятие «естественный отбор» как способ воздействия на процесс эволюции или способ управления им с помощью устранения ошибок,

проблемы объективны (это значит, что для их решения нет необходимости в наличии сознания, более того, даже у человека проблема осознается, как правило, задним числом, а если даже и формулируется вполне сознательно и до ее решения, то эта формулировка не обязательно совпадает с объективно стоящей проблемой),

проблемы всегда решаются методом проб и ошибок на основе обратной связи, которая реализуется в устранении ошибок.

формы исправления ошибок многообразны (устранение не\дачных проб, их модификация и т.п.),

168

сам организм (слово «организм» понимается здесь в очень широком смысле как любая органическая система) есть не что иное, как проба, которая может быть поддержана, а может быть подавлена дальнейшим ходом событий,

pi и Р2 это разные проблемы, т.е. речь идет не о циклическом процессе, а об эволюции в полном смысле этого слова, т.е. о появлении нового. Таким образом, считает Поппер, речь идет о явлении, которое в постклассической философии называли «творческой» или «эмерджентной» (от англ, emergent — внезапно возникающий) эволюцией.

Вторым основополагающим принципом философии Поппера является принцип детерминизма. Излагая его содержание, Поппер указывает, прежде всего, на различие между физическим и философским детерминизмом.

Часы

Облако

Облако можно рассматривать как некую систему, свойство которой — беспорядочность движений составляющих ее элементов (капель водяного пара) и, следовательно, невозможность точной предсказуемости их поведения. Тогда часы на противоположном конце шкалы предстают как система, элементы которой находятся между собой в жестких однозначных отношениях, их движения являются строго упорядоченными и допускают точное предсказание. Все остальные явления (живые и неживые) можно поместить на этой шкале ближе к тому или иному ее краю. Так. животные разместятся ближе к левому краю, а растения — к правому. Щенок займет место левее, чем старый пес. Солнечная система будет находиться справа, а совокупное состояние атмосферных явлений, которое в обыденной жизни мы называем погодой — слева (все эти примеры принадлежат Попперу).

169

Успехи классической механики, связанные, прежде всего, с именем Ньютона, привели, по мнению Поппера, физику к обобщению, которое можно сформулировать так: «все облака суть часы». Это и есть принцип детерминизма. Благодаря его реализации наука и техника пришли, по его оценке, к успеху, «превзошедшему все ожидания». По существу этому принципу обязано все бурное развитие техники в XIX и XX вв. Тем не менее, в ходе дальнейшего развития естествознания (прежде всего квантовой механики), обязанного, по мнению Поппера, теоретическим открытиям таких ученых, как Пирс. Гейзенберг и Бор, выяснилась правота противоположного утверждения: «все часы суть облака». Это и есть формулировка принципа индетерминизма. Таким образом, можно сказать, что суть физического детерминизма состоит в провозглашении возможности точной предсказуемости поведения рассматриваемого объекта и отрицании каких-либо исключений из этого правила. Тогда физический индетерминизм связан с признанием того, что не все события предопределены с абсолютной точностью, что существуют исключения. При этом Поппер ясно и недвусмысленно заявляет о своей симпатии к индетерминизму, специально оговариваясь при этом, что физический индетерминизм не имеет никакого отношения к признанию возможности существования каких-либо беспричинных явлений (именно так этот принцип истолковывался в советской философской литературе); этот принцип ограничивается всего лишь утверждением, что, по крайней мере, время от времени в самой строгой предопределенности случаются исключения.

Физическому детерминизму Поппер противопоставляет философский детерминизм, сущность которого, по его мнению, может быть выражена следующими утверждениями: «подобные следствия вызываются подобными причинами» или: «у каждого события есть своя причина». Но такие формулировки, говорит он. настолько неопределенны и туманны, что их можно совместить как с физическим детерминизмом, так и с физическим индетерминизмом.