- •1.1. Что изучает региональное управление. Регион и система регионов.

- •1.2. Новые парадигмы, концепции регионов и типология регионов.

- •1.3. Региональные аспекты управления переходного периода.

- •2.1. Место региональной политики в управлении государством.

- •3.2. Концепция и содержание федеральной целевой программы

- •4. 1. Проблемы и пути развития эффективного

- •4. 2. Направления повышения эффективности

- •8 Оглавление

- •Модуль 5

- •Экологическая безопасность и управление

- •Защитой окружающей среды

- •Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 193

- •Региональные программы экологической безопасности

- •5.3. Основные направления инвестирования регионов

- •5.4. Меры по совершенствованию регионального управления

- •Теория и практика регионального управления

- •1.4. Реинтеграция, или новая интеграция. Необходимость новой стратегии

- •1.1. Что изучает региональное управление

- •Основная часть

- •1.1. Что изучает региональное управление.

- •1.1.1. Что изучает региональное управление

- •1.1.2. Сущность регионального управления

- •1.1. Что изучает региональное управление

- •1.1. Что изучает региональное управление

- •1.1.4. Территориальное деление (районирование страны)

- •1.1. Что изучает региональное управление

- •1.1. Что изучает региональное управление

- •1.1.5. Элементы системы управления регионом

- •1.1. Что изучает региональное управление

- •1.1.6 Регион как открытая система

- •1.1. Что изучает региональное управление

- •1 1 Что изучает региональное управление

- •1.2. Новые парадигмы, концепции и типология регионов. Анализ межрегиональных связей

- •1.2.1. Новые парадигмы и концепции регионов

- •1.2.2. Типология регионов

- •1.2.3. Анализ межрегиональных связей

- •1.3. Региональные аспекты управления переходного периода. Региональная социально-экономическая динамика

- •1.3.1. Формирование нового геополитического и экономического пространства после распада ссср

- •1.3. Региональные аспекты управления переходного периода. Региональная социально-экономическая динамика

- •1.3.1. Формирование нового геополитического и экономического пространства после распада ссср

- •1.3. Региональные аспекты управления переходного периода. Региональная социально-экономическая динамика

- •1.3.1. Формирование нового геополитического и экономического пространства после распада ссср

- •1.3. Региональные аспекты управления переходного | периода. Региональная социально-экономическая

- •1.3.1. Формирование нового геополитического и экономического пространства после распада ссср

- •1.3.2. Политические и экономические отношения центра и регионов

- •1.3. Региональные аспекты управления переходного периода 43

- •1.3.3. Динамика численности, занятости и доходов населения

- •1.3.4. Инвестиции

- •1 3. Региональные аспекты управления переходного периода

- •1.3.5. Причины дифференциации регионов

- •1.4. Реинтеграция, или новая интеграция.

- •1.4.1. Специфика российской ситуации в 1990-х годах

- •1.4.2. Необходимость новой стратегии регионального развития страны

- •1.4.3. Проблемные регионы

- •Литература

- •Государственная региональная политика

- •2 1 Место региональной политики в управлении государством

- •Основная часть

- •2.1. Место региональной политики в управлении государством. Проблемы политических и экономических различий между регионами

- •2.1.1. Факторы пространственного неравенства

- •2.1.2. Основные цели региональной политики

- •2 1. Место региональной политики в управлении государством

- •2.1. Место региональной политики в управлении государством

- •2 2. Задачи и средства региональной политики

- •2.1.3. Базовые концепции региональной политики

- •2.2. Задачи и средства региональной политики

- •2.2.1. Общее описание задач и возможных средств региональной политики

- •2.2. Задачи и средства региональной политики

- •2 2. Задачи и средства региональной политики

- •2 2. Задачи и средства региональной политики

- •2.3. Конкретные методы региональной политики

- •2.4. Основы российской государственной региональной политики

- •2.4.1. Нормативная база региональной политики

- •3.2. Концепция и содержание федеральной целевой программы

- •Основная часть

- •3.1. История развития сэз. Российский опыт создания сэз. Система управления сэз в Калининградской области и перспективы ее развития

- •3.1.4. Опыт создания сэз

- •3.1.7. Система управления сэз

- •3.2. Концепция и содержание федеральной

- •Эффективное региональное управление

- •4. 1. Проблемы и пути развития эфективного

- •4. 2. Направления повышения эффективности

- •Основная часть

- •4.1. Проблемы и пути развития эффективного регионального управления

- •4.1.4. Региональный маркетинг

- •Ik 4.2./. Факторы, влияющие на эффективное управление ™ регионом

- •4.2.4. Информационно-аналитическая система мониторинга,

- •5.2. Региональные программы экологической безопасности и защиты окружающей среды

- •5.2.1. Экологическая безопасность как составная часть концепции национальной безопасности России

- •5.3. Основные направления инвестирования регионов в охрану окружающей среды. Проблемы экологического менеджмента

- •5.3.1. Управление инвестициями

- •5.3.2. Основные направления инвестирования региона в охрану окружающей среды

- •5.3.3. Природоохранная политика региона (на примере Пермской области)

- •5.4. Меры по совершенствованию регионального управления экологической безопасностью и защитой окружающей среды

- •Литература

- •I. Содержание курса

- •1. Теория и практика регионального управления

- •1.1. Регион и система регионов. Основные направления исследо вания в региональном управлении

- •1.4. Реинтеграция, или новая интеграция. Необходимость новой стратегии регионального развития страны. Проблемные регионы

- •2. Государственная региональная политика

- •2.1. Место региональной политики в управлении государством. Проблема политических и экономических различий между регионами

- •2.2. Задачи и средства региональной политики

- •3. Особенности регионального управления

- •3.1. История развития сэз. Российский опыт создания сэз. Система управления сэз в Калининградской области и перспективы ее развития

- •4. Эффективное региональное управление (ру)

- •4.1. Построение экономически эффективных систем ру. Модель исследования ру. Потенциал и риски в ру. Совершенствование ру

- •5. Экологическая безопасность и управление защитой окружающей среды

- •5.1. Законодательные акты на федеральном и региональном уровне. Состояние природной среды региона

- •П. Учебно-методическое обеспечение курса

- •1. Литература

- •2. Тематика заданий по различным формам текущего контроля

- •Типология регионов.

- •Причины дифференциации регионов.

- •Проблемные регионы.

- •III. Распределение часов курса по темам и видам работ

- •1. Теория и практика регионального управления

- •3. Особенности регионального управления в свободной экономической зоне (сэз)

- •4. Эффективное региональное управление (ру)

- •5. Экологическая безопасность и управление защитой окружающей среды

- •Примеры экзаменационных тестов по курсу «Региональное управление»

1.3.2. Политические и экономические отношения центра и регионов

Современная непростая ситуация в региональном развитии обусловлена сочетанием общего экономического кризиса, дезинтеграции экономического пространства, различий стартовых Условий вхождения в рынок отдельных регионов (прежде всего Неодинаковыми уровнями созданного в них экономического потенциала), политической нестабильности и межэтнической напряженности в ряде регионов, геополитических и социально-экономических последствий разрушения единого государства и появления у России нового ближнего зарубежья.

42

Модуль 1. Теория и практика регионального управления

1.3. Региональные аспекты управления переходного периода 43

Распад

СССР, как отмечалось, повлек за собой

не только возникновение новых

государств, но и возникновение новых

приграничных регионов. В эту категорию

попали 26 регионов РФ, которые, по

существу, не были готовы принять такой

статус. В Россию через приграничные

регионы пошел поток переселенцев,

в результате чего начались неуправляемые

процессы как с переселенцами, так и в

социальных, экономических и оборонных

вопросах. По официальным данным только

за 1992—1997 годы в Россию прибыло из

ближнего зарубежья около 5 млн человек.

Распад

СССР, как отмечалось, повлек за собой

не только возникновение новых

государств, но и возникновение новых

приграничных регионов. В эту категорию

попали 26 регионов РФ, которые, по

существу, не были готовы принять такой

статус. В Россию через приграничные

регионы пошел поток переселенцев,

в результате чего начались неуправляемые

процессы как с переселенцами, так и в

социальных, экономических и оборонных

вопросах. По официальным данным только

за 1992—1997 годы в Россию прибыло из

ближнего зарубежья около 5 млн человек.

Переходный процесс в России затянулся в значительной мере из-за неоднородности ее экономического пространства, существенных различий регионов по возможностям адаптации к новым рыночным условиям и изменившихся форм управления. По этой причине в какой-то степени изменились и отношения центра к регионам и региона к центру.

Формирование новых взаимоотношений центра и регионов происходит через многие переговорные процессы, в том числе в экономической сфере. До настоящего времени процесс разделения предметов ведения, функций, полномочий между федеральной властью, регионами и местным самоуправлением не смог преодолеть неравные права субъектов федерации и сопровождается нарушением иерархии законов в регионах.

1.3.3. Динамика численности, занятости и доходов населения

Экономический кризис в России в начале 1990-х годов охватил все регионы без исключения. К его основным признакам можно отнести: падение производства; сокращение инвестиций; снижение внутреннего рынка; инфляция, безработица, снижение реальных доходов населения; рост преступности и теневой экономики; рост государственного внутреннего и внешнего долга и т. д.

В инфляционный период (начало 1992 года) максимальный ущерб нанесен экономике тех регионов, которые вынуждены иметь более значительные оборотные средства (из-за концентрации производства с длительным циклом и сезонного завоза грузов), и населению с более высокими денежными накоплениями (Север и Дальний Восток).

Период экономического кризиса совпадает с началом процесса снижения численности населения. Однако было бы слишком упрощенно объяснять отрицательный прирост численности населения только ухудшением экономического положения.

С 1993 г. естественная убыль населения происходит во всех 11 экономических регионах. В 1998 г. естественный прирост был

отрицательным в 66 из 88 субъектов РФ (не учтена Чечня). Наибольшие темпы снижения имели место в Северо-Западном, Центральном, Центрально-Черноземном районах, наименьшие — на Северном Кавказе, регионе с самым нестабильным политическим, социальным и экономическим положением и в то же время с наибольшей долей трудоизбыточного населения.

Положительный естественный прирост населения пока сохраняется только в регионах, где концентрируются этнические группы с традициями высокой рождаемости, а также в главных нефтегазодобывающих регионах с относительно молодым населением. В этом отношении Россия качественно отличается от стран Европейского Союза, где большинство стран сохраняют положительный естественный прирост населения.

На демографическую ситуацию в России и ее регионах оказывает внешняя и внутренняя миграция. При этом положительное сальдо внешней миграции (за счет республик бывшего СССР) в 3—4 раза превышает интенсивность внутренней (межрайонной) миграции. По этой причине восемь экономических районов имеют положительное сальдо миграции. Отрицательное сальдо миграции устойчиво наблюдается только в Северном, Восточно-Сибирском и Дальневосточном районах. Наиболее ярко эта тенденция проявляется на Дальнем Востоке, главным образом в его северной части. Так, население Чукотки сократилось в период с 1991 по 1998 г. на 51%, Магаданской области — на 37, Камчатской области — на 18%. Наибольший миграционный прирост получили Северо-Кавказский, Поволжский и Центральный экономические районы (от 100 до 200 тыс. человек в год).

В целом демографические тенденции 1990-х годов усилили неравномерность размещения населения. Доля населения азиатской части страны уменьшилась с 21,8 до 21,4% (в абсолютном выражении — на 1 млн человек), а азиатской части вместе с европейским Севером — с 26,0 до 25,3% (на 1,5 млн человек).

В России первые за всю ее историю наблюдается перемещение населения с Севера и Востока к наиболее заселенному европейскому центру. Вследствие этого процесса усиливаются контрасты плотности населения.

По данным Всероссийской переписи населения, в России на

октября 2002 г. проживало 145,2 млн человек, а по данным Рос-

щ\ Ш 1 янваРя 2003 г- -145,0 млн человек, в 2004 г. -

142 I МЛН человек> а в 2005 г- — 143'5 млн человек, в 2006 г. —

*>8 млн человек. При этом соотношение численности город-

ого и сельского населения в процентах оставалось постоян-

Ь1М: городского населения — 73%, сельского— 27%.

44 Модуль

1. Теория и практика регионального

управления

44 Модуль

1. Теория и практика регионального

управления

В связи с экономическим кризисом и изменением структуры спроса на рабочую силу в России с начала 1990-х годов происходит монотонное снижение численности занятых в экономике.

Главные сдвиги и напряженность в сфере занятости возникают и реализуются на уровне регионов, городов и других поселений.

С региональной позиции небольшой рост занятости произошел в Дагестане, что, несомненно, является благоприятным фактом, нетипичным для Северного Кавказа, всегда имевшего значительную скрытую незанятость, теперь переходящую в открытую безработицу.

В Москве снижение занятости незначительно — 1,9%, так же, как и в наиболее динамично развивающемся регионе — Тюменской области, где занятость уменьшилась только на 1,8%.

Наибольшее снижение занятости происходит в следующих группах регионов:

в аграрно-индустриальных, например в Тамбовской области (на 23%) и Алтайском крае (на 26%);

депрессивных индустриальных регионах с высокой концентрацией предприятий ВПК, например в Новосибирская области

(на 23%);

• регионах Крайнего Севера, например в Магаданской облас ти (на 61%).

Проблемы занятости тесно связаны со структурными изменениями в экономике регионов, которые происходят довольно активно даже при падении производства.

Главной тенденцией 1990 г. являлось перемещение труда из промышленности и строительства в сферу услуг, особенно в тор-гово-посредническую деятельность. Если в 1990 г. в промышленности работало 30,3% всех занятых, а в строительстве — 12%, то в 1997 г. эти доли уменьшились соответственно до 23 и 8,7%.

Начиная с 2001 г. происходит рост численности занятых в экономике. Если в 2001 г. среднегодовая численность составляла 64710 тыс. человек, то в 2005 г. — 66939 тыс. человек.

В то же время возросла доля занятых в сельском хозяйстве, что явилось своеобразной реакцией населения на экономический кризис.

Процесс отраслевой реструктуризации занятости протекает в различных регионах по-разному. Так, максимальную долю занятых в промышленности имеет Владимирская область — 35%, в то время как Калмыкия — только 8,7%. Максимальная доля занятых в сельском хозяйстве наблюдается в Дагестане (31,2%), а минимальная — в Мурманской области (2%).

Все более сложной проблемой социального характера в боль-гинстве регионов России остается безработица. Современная ре-иональная статистика использует два показателя:

общая численность безработных;

официально зарегистрированные безработные (в органах го-ударственной службы занятости).

Интенсивность обоих показателей считается по отношению к исленности экономически активного населения.

Следует отметить, что проблема занятости наиболее остро роявляется не в целом по крупным регионам, а на локальном ровне: в малых и средних городах с концентрацией военной и егкой промышленности, на незавершенных стройках крупных редприятий, в горнорудных поселках Крайнего Севера, «закры-ых» зонах и т. п.

Приведенные в табл. 1.4 данные показывают, что наименьшая исленность безработных наблюдалось в 1992 г., а наибольшая — 2001 г. (соответственно 3888,6 и 7059,1 тыс. человек).

|

Численность безраб |

отных, |

тыс. чел. |

Таблица 1.4 |

||||

Наименование |

Годы |

|||||||

1992 |

1995 |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

|

Численность безработных, всего |

3888,6 |

6684,3 |

7059,1 |

6287,9 |

6154,7 |

5683,3 |

5775,2 |

5208,3 |

Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости |

577,7 |

2327,0 |

1037,0 |

1122,7 |

1499,7 |

1638,9 |

1920,3 |

1830,1 |

Отношение числа безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занято-сти, к общей численности безработных, % |

14,9 |

34,7 |

14,8 |

17,8 |

24,4 |

28,7 |

33,3 |

35,1 |

источник: Россия |

в цифрах. 2005 год: |

Крат. стат. сб |

М.: Росстат, |

2006. |

||||

динамики и структуры производства и занятости;

изменением стоимости жизни;

перераспределением собственности и доходов от собственности;

эффективностью управления;

проводимой федеральной и местной социальной политикой

и др.

Если в целом по стране за 1994—1997 годы реальные денежные доходы не изменились, однако динамика сильно дифференцируется по регионам. Небольшое число регионов уходят в отрыв по величине реальных денежных доходов. Это прежде всего Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область.

К отстающим относятся следующие группы регионов:

первая группа — Северный Кавказ (Дагестан) и Поволжье (Калмыкия);

вторая группа — индустриально депрессирующие регионы Урала и Южной Сибири (Курганская, Кемеровская, Новосибирская области);

третья группа — часть регионов Дальнего Востока и Забайкалья (Сахалинская и Читинская области).

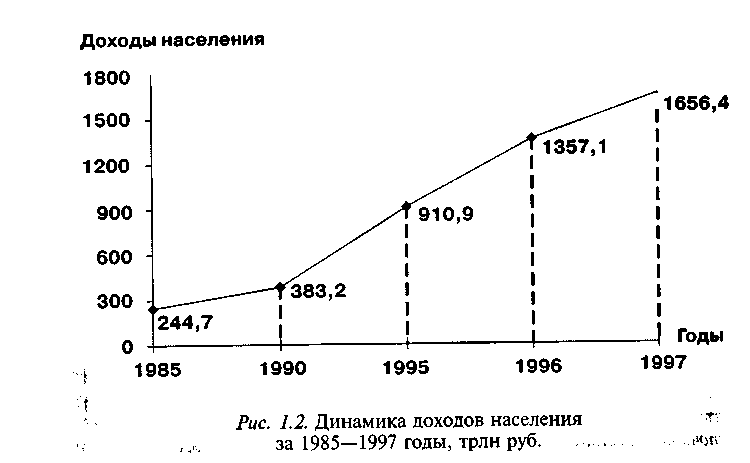

На рис. 1.2 отражена динамика доходов населения по годам.

Из данного графика видно, что до 1997 г. рост доходов населения постоянно возрастал, но данный прирост в значительной степени не компенсировал инфляции и издержки, а также рост цен на товары и продукты первой необходимости.

Денежные доходы населения в реальном выражении с 1998 по

2004 г. отражены на рис. 1.3.

Одним из следствий неравномерной региональной динамики доходов населения является усиление их территориальной концентрации.

Общая сумма денежных доходов населения регионов по го-Дам составляла: 1998 г. - 1776 млрд руб.; 1999 г. - 2908,1 млрд; 2000 г. - 3983,9 млрд; 2001 г. - 5325,8 млрд; 2002 г. -6831 млрд; 2003 г. - 8900,5 млрд; 2004 г. - 10976,3 млрд;

2005 г. - 13522,5 млрд руб.

Распределение состава денежных доходов населения за период с 1998 по 2005 г. представлено в табл. 1.5.

В 2005 г. в процентах к итогу доходы населения составляли: Доходы от предпринимательской деятельности — 11,4%, оплата труда — 64,8, социальные выплаты — 12,9, доходы собственно-Сти — 8,9, другие доходы — 2,0%. В представленном составе до-ХоДов за последние годы происходит незначительный рост доходов от собственности, а по оплате труда наблюдается некоторое снижение доходов по сравнению с 2004 г. — на 0,2%.

|

|

|

|

|

|

|

|

Таблица 1.L |

|

|

|

Состав данных доходов населения |

|||||||

|

Наименование |

Доходы населения, млрд руб. |

|||||||

|

1998 г. |

1999 г. |

2000 г. |

2001 г. |

2002 г. |

2003 г. |

2004 г. |

2005 г. |

|

|

Доходы от предпринимательской деятельности |

255,9 |

360,3 |

612,2 |

672,2 |

810,7 |

1066,9 |

1285,5 |

1541,7 |

|

Оплата труда |

1153,4 |

1932,8 |

2501,9 |

3438,7 |

4492,2 |

5691,9 |

7137,9 |

8766,7 |

|

Социальные выплаты |

237,7 |

381,7 |

551,2 |

808,3 |

1040,5 |

1253,4 |

1407,4 |

1748,4 |

|

Доходы от собственности |

97,1 |

207,1 |

270,9 |

304,6 |

353,8 |

694,5 |

904,2 |

1201,5 |

|

Другие доходы |

31,9 |

26,1 |

47,8 |

101,2 |

129,8 |

193,8 |

241,3 |

264,2 |

|

|

1776 0 |

2908.1 |

3983.9 |

5325,8 |

6831 |

8900,5 |

10930 |

10976,: |

Таблица 1.6 Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов за 1999—2005 годы |

|||||||

Инвестиции в основной капитал |

|

|

|

Годы |

|

|

|

1999 |

2000 |

2001 |

2002 |

2003 |

2004 |

2005 |

|

Всего |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

100 |

В том числе: в жилища |

14,3 |

11,3 |

11,4 |

12,2 |

12,6 |

13,6 |

10,9 |

в здания и сооружения |

41,4 |

43,1 |

41,8 |

41,0 |

43,5 |

42,8 |

42,8 |

в машины, оборудование, транспорт |

36,4 |

36,6 |

35,0 |

37,7 |

37,1 |

37,1 |

40,9 |

прочие основные фонды |

7,9 |

9,0 |

11,8 |

9,1 |

6,8 |

6,5 |

5,4 |

I 1 1 1 1 1 I I I

Инвестиции в основной капитал по регионам Российской Федерации (по федеральным округам) в период с 1999 по 2005 г. иллюстрируют данные табл. 1.7.