- •Оглавление

- •Тема 5. Способы и приемы эконмического

- •Введение

- •Программа дисциплины

- •Тематический план

- •Содержание дисциплины

- •Рекомендуемые темы рефератов по курсу:

- •Тема 1. Предмет, соднржание и задачи анализа хозяйственной деятельности

- •1.2. Научные принципы ахд

- •1.3. Виды ахд и область их применения

- •1.4. Задачи ахд

- •1.5 Связь ахд с управлением

- •Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям

- •Криптограмма № 1

- •Тема 2 метод и методика ахд

- •2.2. Системный подход в анализе хозяйственной деятельности

- •2.3. Методика комплексного ахд

- •2.4. Система взаимосвязанных аналитических показателей

- •Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям.

- •Криптограмма № 2

- •Тема 3 методика факторного анализа

- •3.1. Понятие и задачи факторного анализа

- •3.2. Классификация факторов в эа

- •3.3. Систематизация факторов в ахд

- •3.4. Факторные модели и их построение

- •Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям.

- •Криптограмма №3

- •Решение типовых задач по теме: Методические рекомендации к выполнению задания

- •Задачи для закрепления материала.

- •Тема 4. Способы обработки экономической информации

- •4.1. Общая характеристика приемов эа

- •4.2. Способ сравнения

- •4.3. Способ группировки

- •4.4. Использование относительных и средних величин в анализе хозяйственной деятельности

- •4.5. Балансовый способ в ахд

- •4.6. Графический способ

- •4.7. Использование таблиц в анализе

- •Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям.

- •Криптограмма № 4

- •Задания для закрепления материала.

- •Тема 5. Способы и приемы экономического анализа

- •5.1. Способы измерения влияния факторов в детерминированном анализе.

- •5.2. Прием цепной подстановки

- •5.3. Прием абсолютных разниц

- •5.4. Прием относительных разниц

- •5.5. Индексный способ

- •5.6. Способ пропорционального деления и долевого участия

- •5.7. Проблема разложения дополнительного прироста от взаимодействия факторов

- •5.8. Интегральный способ в ахд

- •5.9. Способ логарифмирования в ахд

- •Решение типовых задач по теме.

- •Задачи для закрепления материала.

- •Б) абсолютных разниц

- •Тема 6. Методика корреляционно-регрессионного анализа

- •6.1. Понятие, сущность и задачи стохастического анализа

- •6.2. Использование способа парной корреляции для изучения стохастических зависимостей

- •6.3. Методика множественной корреляции

- •6.4. Методика оценки и практического применения результатов корреляционного анализа

- •Задачи для закрепления материала.

- •Тема 7. Методика определения величины резервов в ахд

- •7.1. Понятие, экономическая сущность хозяйственных резервов и их классификация

- •7.2. Принципы организации поиска и подсчета резервов

- •7.3. Методика определения и обоснования величины резервов

- •Вопросы для самоподготовки к практическим занятиям

- •Задачи для закрепления материала.

- •Тема 8. Организация и информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности

- •8.1. Основные правила организации ахд

- •8.2. Организационные формы и исполнители ахд предприятия

- •8.3. Планирование аналитической работы

- •8.4. Информационное и методическое обеспечение анализа

- •8.5 Документальное оформление результатов анализа

- •Арм специалиста

- •Вопросы для самоподготовки к практическим занятия

- •Тема 9. Методика функционально-стоимостного анализа

- •9.1 Сущность и история возникновения фса

- •Принципы организации и последовательность проведения фса

- •Перспективы развития фса.

- •Тестовые задания

- •Методические указания по выполнению практического задания:

- •Практическая работа по выполнению фса качества продукции:

- •Тема 10. Методические основы перспективного анализа

- •10.1. Понятие, задачи и особенности перспективного анализа.

- •10.2. Методический инструментарий прогнозного анализа экономических показателей

- •Задания для закрепления материала.

- •Итоговый тест по дисциплине

- •Вопросы к экзамену по дисциплине “Теория ахд”

- •Список источников

5.5. Индексный способ

Индексный метод основан на относительных показателях динамики, пространственных сравнений, выполнения плана, выражающих отношение фактического уровня анализируемого показателя в отчетном периоде к его уровню в базисном периоде (или к плановому, или по другому объекту).

С помощью агрегатных индексов можно выявить влияние различных факторов на изменение уровня результативных показателей в мультипликативных и кратных моделях.

Он

отражает изменение физического объема

товарной продукции ( )

и цен (

)

и цен ( )

и равен произведению этих индексов.

)

и равен произведению этих индексов.

Для

примера возьмем индекс стоимости

товарной продукции

.

.

Чтобы установить, как изменилась стоимость товарной продукции за счет количества произведенной продукции и за счет цен, нужно рассчитать индекс физического объема и индекс цен:

В

нашем примере выпуск продукции можно

представить в виде произведения

численности рабочих и их среднегодовой

выработки. Следовательно, индекс валовой

продукции

будет равен

произведению индекса численности

рабочих

будет равен

произведению индекса численности

рабочих

и индекса

среднегодовой выработки

и индекса

среднегодовой выработки

.

.

Если из числителя приведенных формул вычесть знаменатель, то получим абсолютные приросты продукции в целом и за счет каждого фактора в отдельности, то есть те же результаты, что и полученные способом цепных подстановок.

5.6. Способ пропорционального деления и долевого участия

В

ряде случаев для определения величины

влияния факторов на прирост результативного

показателя может быть использован

способ

пропорционального деления.

Это

касается тех случаев, когда

мы имеем дело с аддитивными моделями

,

и моделями кратно-аддитивного типа:

,

и моделями кратно-аддитивного типа:

В

первом случае, когда имеем одноуровневую

модель типа

расчет

проводится следующим образом:

расчет

проводится следующим образом:

Например, уровень рентабельности повысился на 8% в связи с увеличением суммы прибыли на 1000 тыс. руб. При этом прибыль возросла за счет увеличения объема продаж на 500 тыс. руб., за счет роста цен — на 1700 тыс. руб., а за счет роста себестоимости продукции снизилась на 1200 тыс. руб. Определим, как изменился уровень рентабельности за счет каждого фактора:

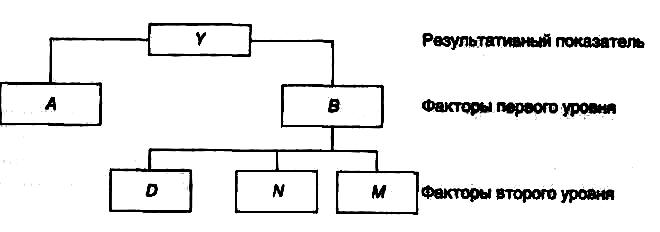

Методика расчета для смешанных моделей несколько сложнее. Взаимосвязь факторов в комбинированной модели можно проиллюстрировать (рис. 5.1).

Рисунок 5.1 Схема взаимодействия факторов

Здесь сначала с помощью способа цепной подстановки необходимо определить, как изменился результативный показатель за счет факторов А и В, а затем способом пропорционального деления или долевого участия рассчитать влияние факторов второго порядка, определяющих показатель В.

К

примеру, себестоимость тоннокилометра

(ткм) зависит от суммы затрат на содержание

и эксплуатацию автомобиля ( )

и среднегодовой

его выработки (

):

)

и среднегодовой

его выработки (

):

Установлено, что за счет снижения среднегодовой выработки автомобиля себестоимость 1 ткм повысилась на 180 руб. При этом известно, что выработка снизилась:

а)из-за сверхплановых простоев машин — на 5000 ткм;

б)сверхплановых холостых пробегов — на 4000 ткм;

в)неполного использования грузоподъемности — на 3000 ткм. Всего — на 12 000 ткм.

Можно определить изменение себестоимости под влиянием факторов второго уровня:

Для решения такого типа задач можно использовать также способ долевого участия. Для этого сначала определяется доля каждого фактора в общей сумме их приростов, которая затем умножается на общий прирост результативного показателя (табл. 5.5):

Таблица 5.5 Расчет влияния факторов на результативный показатель способом долевого участия

Фактор |

Изменение годовой выработки автомобиля, ткм |

Доля фактора в общем изменении годовой выработки, % |

Изменение уровня себестоимости 1 ткм, руб. |

Сверхплановые простои машин (D) |

-5000 |

41,67 |

+75,0 |

Сверхплановые холостые пробеги (N) |

-4000 |

33,33 |

+60,0 |

Неполное использование грузоподъемности машин (М) |

-3000 |

25,00 |

+45,0 |

Итого |

-12 000 |

100,00 |

+180,0 |