- •Вопрос 1. Определение биофизики как науки, предмет и методы исследования. Основные разделы. Связь биофизики с другими естественными науками. Значение биофизики для медицины.

- •Вопрос 2. Современные представления о свете. Интерференция света. Условия интерференции света. Интерферометры: устройство, применение. Интерференционный микроскоп.

- •Вопрос 3. Дифракция света. Дифракционная решетка. Дифракционный спектр. Дифракция электромагнитных волн на пространственных структурах. Основы рентгеноструктурного анализа. Формула Вульфа-Бреггов.

- •Вопрос 4. Голография. Принципы получения и восстановления голограммы. Применение голографии в медицине.

- •Вопрос 5. Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляризационные устройства: Призма Николя, поляроиды.

- •Вопрос 6. Оптическая активность веществ. Устройство и принцип действия поляриметра-сахариметра. Дисперсия оптической активности. Закон Био. Поляризационный микроскоп.

- •Вопрос 7. Геометрическая оптика. Аберрация линз и способы ее устранения.

- •Вопрос 8. Полное внутреннее отражение света от границы раздела двух сред. Рефрактометрия. Волоконные световоды: устройство, принцип действия, использование в медицине.

- •Вопрос 9. Оптически система глаза. Аккомодация и разрешающая способность зрения. Аномалии рефракции зрения (миопия, гиперметропия, пресбкопия, астигматизм). Происхождение и их коррекция.

- •Вопрос 10. Информационно-биологические процессы. Первичный механизм зрения. Ретиналь. Цикл превращения родопсина.

- •Вопрос 11. Адаптация зрения. Закон Вебера-Фехнера. Амплитудная характеристика зрения. Основные м вспомогательные механизмы адаптации.

- •Вопрос 12. Оптический микроскоп: устройство, увеличение, разрешение. Формула Аббе. Ультрафиолетовый микроскоп: устройство, принцип действия, преимущества. Иммерсионные системы.

- •Вопрос 13. Волновые свойства частиц. Дифракция электронов. Формула де Бройля. Электростатическая линза. Электронный микроскоп (устройство, увеличение, предел разрешения) и его применение в медицине.

- •Вопрос 14. Тепловое излучение тел и его основные характеристики. Понятие об абсолютно чёрном и сером телах. Закон Кирхгофа.

- •Вопрос 15. Законы Стефана-Больцмана. Излучение тела человека. Тепловизор: принцип действия и использование в диагностических целях.

- •Вопрос 16. Первичные стадии фотобиологических процессов. Излучение м поглощение энергия атомами и молекулами. Полная энергия молекулы. Спектр поглощения.

- •Вопрос 17. Пути использования молекулой энергии поглощённого кванта. Люминесценция. Правило Стокса. Механизм миграция энергии.

- •Вопрос 18. Первичные и вторичные фотохимические реакции.

- •Вопрос 19. Спектр действия фотобиологических процессов. Механизм бактериостатического и бактерицидного действия ультрафиолетовых лучей.

- •Вопрос 20. Механизм канцерогенного действия уфл и инактивации ферментов.

- •Вопрос 21. Закон Бугера - Ламберта - Бера. Спектрофотометрия, микроспектрофотометрия.

- •Вопрос 24. Применение рентгеновского излучения в медицине: рентгеноскопия, рентгенография, компьютерная томография. Физические основы этих методов. Рентгенотерапия.

- •Вопрос 25. Радиоактивность. Основном закон радиоактивного распада. Альфа-, бета-, и гамма - распад атомных ядер.

- •Вопрос 26. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом. Ионизационные потери. Проникающая способность.

- •Вопрос 27. Дозиметрия ионизирующего излучения. Поглощённая и эквивалентная дозы. Коэффициент качества. Летальная и полулетальная дозы.

- •Вопрос 28. Использование радионуклидов в медицине. Радиодиагностика. Лучевая терапия. Аппарат гамма-терапии. Активационный анализ. Сканирование.

- •Вопрос 29. Биофизические основы действия ионизирующих излучений на организм. Основные стадии развития лучевой болезни. Принципы химической защиты от ионизирующего излучения.

- •Вопрос 30. Источники когерентного излучения. Индуцированное излучение. Устройство и принцип действия рубинового лазера. Использование лазерного излучения в медицине.

- •Вопрос 31. Основные режимы работы лазера. Импульсная мощность лазера. Механизм термического, ионизирующего к ударного действия лазерного излучения на организм.

- •Вопрос 32. Биофизические основы термического, механического и химического действия ультразвука на клетки и ткани организма. Механизм кавитации.

- •Вопрос 33. Использование уз в диагностике и лечении. Эхолокация. Допплерография. Ультразвуковая физиотерапия.

- •Вопрос 35. Механизм действия постоянного магнитного поля на организм. Механизм термического и атермического действия полей свч на организм.

- •Вопрос 36. Использование электромагнитных полей в физиотерапии (увч-терапия, диатермия, дарсонвализация). Механизм действия на организм.

- •Вопрос 37. Электрический импульс и импульсный ток. Виды импульсов. Дифференцирующие к интегрирующие цепи. Механизм действия импульсных токов на организм.

- •Вопрос 40. Биофизика слуха. Понятие о звукопроводящей и звуковоспринимающей системах уха. Гидродинамическая теории слуха. Физические основы звуковых методов исследования.

- •Вопрос 41. Структурная организация клетки. Принцип компартментатностн. Современные методы исследования биологических мембран. Структура мембран.

- •Вопрос 42. Субъединицы мембран. Синтез мембран. Течение мембран. Биологическая роль мембран. Клеточная проницаемость. Значение изучения клеточной проницаемости для медицины.

- •Вопрос 43. Диффузия. Концентрационный градиент. Законы Фика и Коллендера-Берлунда. Мембранный транспорт. Теория простой диффузии.

- •Вопрос 45. Теория активного транспорта веществ. Кинетика переноса калия м натрия. Работа активного перекоса ионов. Понятие об ионных каналах.

- •Вопрос 46. Происхождение мембранного потенциала. Роль активного транспорта ионов и доннановского равновесия в генезе потенциала покоя. Уравнение Гольдмана-Ходжкина-Катца.

- •Вопрос 47. Изменение мембранного потенциала при раздражения. Возбудимость клетки. Понятие о локальном ответе. Критический уровень деполяризации. Механизм генерации потенциала действия.

- •Вопрос 48. Электрический диполь. Анализ электрического поля диполя в гомогенном объёмном проводнике.

- •Вопрос 49. Контактное и дистантное отведения биопотенциалов. Биполярное к униполярное отведения. Показания к применению разных видов отведения.

- •Вопрос 51. Электропроводность органов и тканей. Электронная, дипольиая, мембранная и электролитическая теория поляризации. Поляризационная ёмкость, её происхождение и диагностическая роль.

- •Вопрос 52. Импеданс тканей организма. Теория дисперсии импеданса. Эквивалентная электрическая схема тканей организма.

- •Вопрос 53. Оценка жизнеспособности тканей по частотной зависимости импеданса. Использование формулы Стокса для изучения молекулярной структуры тканей. Физические основы реографии.

- •Вопрос 54. Электрокинетические явления: электрофорез, электроосмос, потенциал течения и седиметации. Происхождение электрокинетического потенциала - теория Дерягниа-Штерна.

- •Вопрос 55. Использование электрофореза в медицине. Электрофореграфия. Терапевтический электрофорез. Электрокинетический потенциал и иммунитет.

- •Вопрос 56. Биомеханика. Понятие о биокинематических цепях. Модели Гука, Ньютона, Кельвина-Фойгта.

- •Вопрос 57. Биомеханика дыхания. Механизмы вдоха и выдоха. Характеристики дыхательных сопротивлений. Принцип расчёта работы дыхания по pV-диаграмме.

- •Вопрос 58. Поверхностное натяжение биологических жидкостей. Сурфактанты и их роль в механизме расправления лёгочных альвеол. Рабочая характеристика альвеолы.

- •Вопрос 59. Эффективность дыхания. Рабочая характеристика дыхания. Причины падения эффективности дыхания при лёгочных заболеваниях.

- •Вопрос 61. Биомеханика сердца. Трехкомпонентная модель мышцы. Напряжение миокарда. Зависимость напряжения от деформации.

- •Вопрос 62. Биомеханика сердца. Сила миокарда. Закон Франка-Стерлинга. Принципы расчёта работы и мощности сердца. PV-диаграмма.

- •Вопрос 63. Эффективность сердца. Рабочая характеристика сердца. Роль предсердий.

- •Вопрос 64. Моделирование. Основные виды моделирования.

- •Вопрос 65. Информация. Количественная и качественная оценка информации. Теория игр.

- •Вопрос 66. Теория управления. Понятие о системе управления. Прямые и обратные связи.

- •Вопрос 67. Принципы работы системы автоматического регулирования (сар) с воздействием по рассогласованию (на примере регуляции кровяного артериального давления при кровопотере).

- •Вопрос 68. Принципы работы системы автоматического регулирования с воздействием по возмущению (на примере регуляция уровня кислорода в крови при экспериментальном закрытом пневмотораксе).

- •Вопрос 69. Процессы управления в биологических системах. Устойчивость н надежность систем автоматического регулирования. Принципы обеспечения высокой надежности биологических систем.

- •Вопрос 70. Нарушение процессов управления в организме. Кибернетический подход к этиологии и патогенезу заболеваний на примере развития рака легкого у курильщика.

- •Вопрос 71. Нарушение процессов управления в организме. Кибернетический подход к этиологии и патогенезу заболеваний на примере развития гипертонической болезни.

- •Вопрос 72. Причины диагностических ошибок врачей. Применение эвм в диагностике. Диагностические системы: «врач-больной», «врач-эвм», «больной-врач-эвм».

- •Вопрос 73. Применение эвм в лечебном процессе. Исовк. Автоматизация лечебного процесса. Понятие об асу. Структура "асу-Здравоохранение", "асу-больница", "асу-аптека".

- •Вопрос 74. Понятие о медицинской электронике. Классификация медицинской аппаратуры. Основные направления в развитии медицинской аппаратуры.

- •Вопрос 76. Характеристика защиты электромедицинской аппаратуры (основные степени и классы защиты от поражения электрическим током).

- •Вопрос 77. Надёжность медицинской аппаратуры. Основные категории надёжности. Классификация медицинской аппаратуры по надёжности.

- •Вопрос 78. Блок-схема диагностического прибора, работающего в масштабе реального времени. Назначение отдельных блоков.

- •Вопрос 79. Средства съёма медицинской информации. Классификация, основные требования.

- •Вопрос 80. Классификация медицинских параметров.

- •Вопрос 81. Электроды. Основные требования к электродам. Классификация.

- •Вопрос 82. Датчики медико-биологической информации.

- •Вопрос 83. Физические принципы работы термисторных, термоэлектрических, пьезоэлектрических, тензорезисторных, индуктивных, емкостных и индукционных датчиков.

- •Вопрос 84. Основные метрологические характеристики датчиков и методы их определения.

- •Вопрос 85. Устройство и принцип действия датчиков температуры (термисторный и термоэлектрический датчики).

- •Вопрос 86. Устройство и принцип действии датчиков параметров сердечно-сосудистой системы (пьезодатчик и микрофонный датчик).

- •Вопрос 87. Устройство и принцип действия датчиков параметров сердечно-сосудистой системы (датчик для измерения давления в периферических артериях, датчик для прямого измерения давления крови).

- •Вопрос 88. Устройство и принцип действия датчиков параметров системы дыхания (контактный датчик, датчик из углеродистой резины, турбинный датчик, датчик оксигемографа).

- •Вопрос 89. Датчики тканевого обмена веществ (катионочувствительный и микроспектрофотометрмческий датчики).

- •Вопрос 90. Виды физиологических сигналов и их характеристики. Назначение усилителя биоэлектрических сигналов. Основные требования к усилителям.

- •Вопрос 91. Основные метрологические характеристики усилителей и методы их определения. Искажения в усилителях.

- •Вопрос 92. Устройство и принцип действия транзистора. Обозначение транзисторов на схемах.

- •Вопрос 93. Схема усилительного каскада на транзисторе. Назначение отдельных элементов усилительного каскада. Многокаскадное усиление.

- •Вопрос 94. Устройства отображения и регистрации информации. Основные требовании. Классификации.

- •Вопрос 95. Классификация аналоговых уор. Устройство, принцип действия и метрологические характеристики различных аналоговых уор.

- •Вопрос 96. Метрологические характеристики аналоговых уор и методы их определения.

- •Вопрос 97. Дискретные уор. Классификация, устройство, принцип действия и метрологические характеристики различных уор.

- •Вопрос 98. Комбинированные уор. Классификация, устройство, принцип действия, метрологические характеристики различных уор.

- •Вопрос 99. Системы обработки медико-биологической информации. Основные требования, способы обработки. Классификация автоматических методов обработки.

- •Вопрос 100. Назначение, блок-схема, принципиальная схема и принцип действия аналогового интегратора.

- •Вопрос 101. Назначение, блок схема, принципиальная схема и принцип действия дискретного интегратора.

- •Вопрос 102. Частотные анализаторы (электрические фильтры). Метрологические характеристики, классификация.

- •Вопрос 103. Устройство к принцип действия пассивного электрического фильтра. Амплитудно-частотная характеристика полосового фильтра. Методика поиска полосы прозрачности фильтра.

- •Вопрос 104. Специальные методы обработки информации.

Вопрос 66. Теория управления. Понятие о системе управления. Прямые и обратные связи.

Теория управления - раздел кибернетики, изучающий системы управления.

Кибернетическая система или система управления - упорядоченная совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, закономерно образующих единое целое, которое обладает свойствами, отсутствующими у элементов, образующих это целое. Пример: человеческий организм.

Основные свойства систем:

1) наличие качеств, отсутствующих у отдельных элементов;

2) управляемость систем;

3) целенаправленность систем;

4) целостность систем;

5) саморегулирование систем;

6) самоорганизация систем;

7) иерархичность систем.

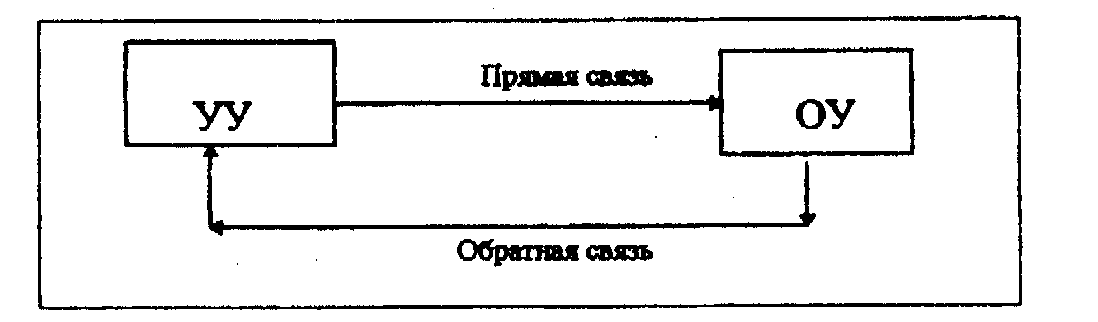

Система управления, как минимум, содержит в себе два основных блока или устройства:

у правляющее

устройство (УУ) и управляемый объект

(УО), между которыми имеются прямые и

обратные связи. По каналу прямой связи

передаются команды или управляющие

воздействия к управляемому объекту с

целью перевода его в требуемое

состояние. По каналу обратной связи

передается информация об эффективности

управления. Обратные связи могут быть

двух типов: положительные и отрицательные.

правляющее

устройство (УУ) и управляемый объект

(УО), между которыми имеются прямые и

обратные связи. По каналу прямой связи

передаются команды или управляющие

воздействия к управляемому объекту с

целью перевода его в требуемое

состояние. По каналу обратной связи

передается информация об эффективности

управления. Обратные связи могут быть

двух типов: положительные и отрицательные.

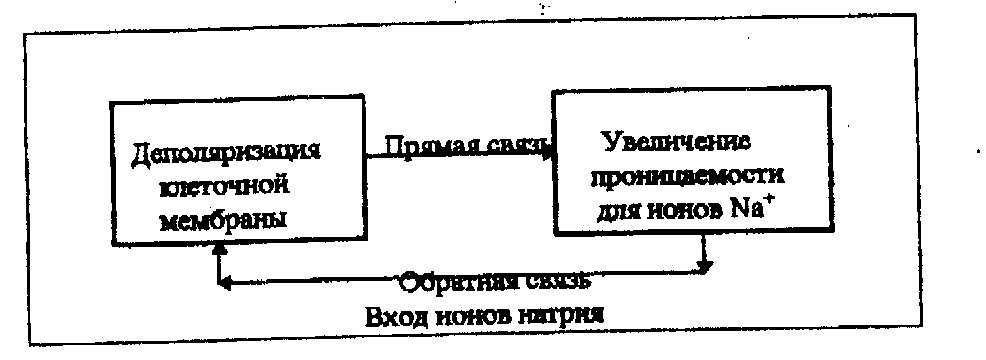

Под положительной обратной связью понимают такую связь, при которой система переходит на более высокий уровень функционирования.

П ример:

возникновение потенциала действия.

ример:

возникновение потенциала действия.

Процесс лавинообразно нарастает и заканчивается генерацией потенциала действия, а клетка, в которой это произошло, переходит в возбужденное состояние.

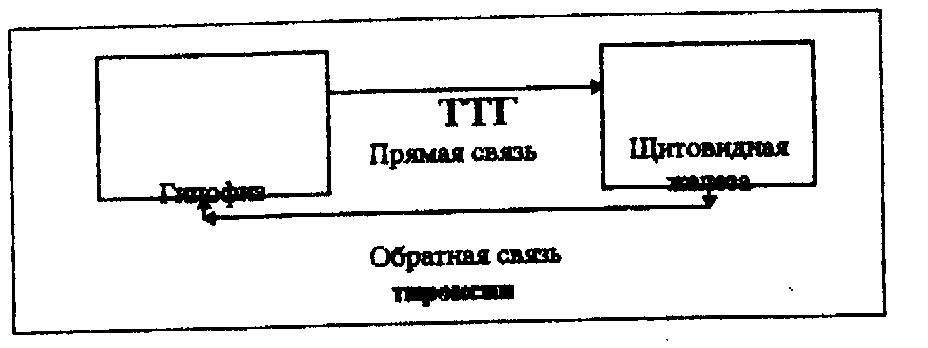

Под отрицательной обратной связью понимают такую связь, при которой происходит стабилизация параметров системы.

Пример: регулирование содержания тироксина в крови.

Данная система поддерживает концентрацию тироксина в крови на строго постоянном уровне. Система работает так: тироксин является отрицательной обратной связью в этой системе управления, он тормозит выработку гипофизом тиреотропного гормона (ТТГ). При уменьшении концентрации тироксина в крови гипофиз начинает вырабатывать большее количество ТТГ, который заставляет щитовидную железу больше вырабатывать тироксина. Если тироксина в крови стало больше нормы, то увеличивается тормозящее влияние этого гормона на гипофиз, ТТГ вырабатывается меньше и щитовидная железа меньше вырабатывает тироксина. Литература: Лекции.

Вопрос 67. Принципы работы системы автоматического регулирования (сар) с воздействием по рассогласованию (на примере регуляции кровяного артериального давления при кровопотере).

Управление - процесс воздействия на управляемый объект с целью перевода его в требуемое состояние. Управление бывает двух видов - сохраняющее и поисковое.

Поисковое управление такой вид управление, при котором заранее неизвестно требуемое значение параметров и это значение отыскивается в ходе управления.

Пример: поиск оптимальной величины кровяного артериального давления при нагрузке.

Более простым видом управления является сохраняющее управление, когда значение какого-то параметра сохраняется на строго заданном уровне. Сохраняющее управление иначе называют регулированием.

Пример: поддержание постоянства концентрации тироксина в крови.

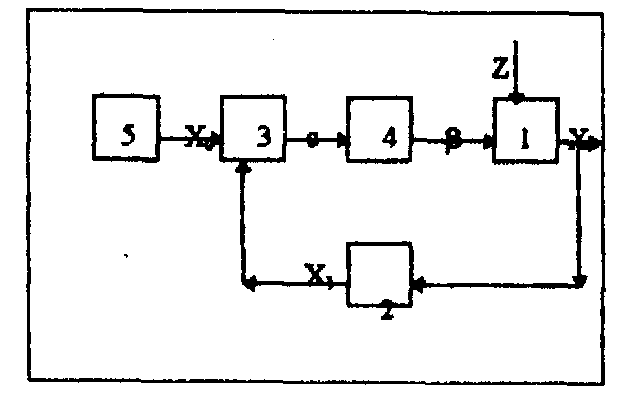

Рассмотрим принципы работы и блок-схему САР с воздействием по рассогласованию.

Условные обозначения:

1 - регулируемый объект, 2 - измерительное устройство, 3,4,5 - сосудодвигательный центр,

Х - регулируемый параметр (величина артериального давления),

Z - помеха - кровопотеря, происшедшая в результате ранения сосуда.

Величина параметра измеряется измерительным устройством 2 - в нашем организме это баро - или прессорецепторы, располагающиеся в дуге аорты и вырабатывает сигнал Х1 о величине параметра X. Сравнивающее устройство 3 проводит сравнение должного значения параметра Х0, которое вырабатывается эталоном или акцептором результатов действия 5. В результате такого сравнения вырабатывается сигнал рассогласования , в соответствии с величиной и знаком, которого регулирующее устройство 4 вырабатывает команду или регулирующее воздействие , которое переводит регулируемый объект 1 в требуемое состояние, при этом АД приходит к нормальному уровню.

Следует отметить, что 3, 4 и 5 устройства - это группы нейронов, расположенные в так называемом сосудодвигательном центре. Регулируемый объект 1 - это интегрированное понятие:

- во-первых, это сердце, увеличение частоты сокращений (положительный хронотропный эффект) или увеличение систолического объема (положительный инотропный эффект) увеличивают минутный объем и, как результат, приводят к повышению АД;

- во-вторых, это сосуды, повышение сосудистого тонуса приведет к повышению АД;

- в-третьях, это кровяные депо, выход крови из дело в кровяное русло увеличит массу циркулирующей крови и увеличит АД;

- в-четвертых, это органы пищеварения, при кровопотере у человека появляется чувство жажды, при приеме определенного количества воды она поступает в кровяное русло, увеличивая массу циркулирующей крови и увеличивает АКД;

- в-пятых это органы выделения, почки резко уменьшают мочеотделение, что ведет к задержке жидкости в организме и тоже ведет к повышению АД и т.д.

Таким образом, в понятие "регулируемый объект" входят практически все органы и системы человеческого организма, что повышает эффективность регулирования.

Литература: Лекции.