- •Вопрос 1. Определение биофизики как науки, предмет и методы исследования. Основные разделы. Связь биофизики с другими естественными науками. Значение биофизики для медицины.

- •Вопрос 2. Современные представления о свете. Интерференция света. Условия интерференции света. Интерферометры: устройство, применение. Интерференционный микроскоп.

- •Вопрос 3. Дифракция света. Дифракционная решетка. Дифракционный спектр. Дифракция электромагнитных волн на пространственных структурах. Основы рентгеноструктурного анализа. Формула Вульфа-Бреггов.

- •Вопрос 4. Голография. Принципы получения и восстановления голограммы. Применение голографии в медицине.

- •Вопрос 5. Поляризация света. Двойное лучепреломление. Поляризационные устройства: Призма Николя, поляроиды.

- •Вопрос 6. Оптическая активность веществ. Устройство и принцип действия поляриметра-сахариметра. Дисперсия оптической активности. Закон Био. Поляризационный микроскоп.

- •Вопрос 7. Геометрическая оптика. Аберрация линз и способы ее устранения.

- •Вопрос 8. Полное внутреннее отражение света от границы раздела двух сред. Рефрактометрия. Волоконные световоды: устройство, принцип действия, использование в медицине.

- •Вопрос 9. Оптически система глаза. Аккомодация и разрешающая способность зрения. Аномалии рефракции зрения (миопия, гиперметропия, пресбкопия, астигматизм). Происхождение и их коррекция.

- •Вопрос 10. Информационно-биологические процессы. Первичный механизм зрения. Ретиналь. Цикл превращения родопсина.

- •Вопрос 11. Адаптация зрения. Закон Вебера-Фехнера. Амплитудная характеристика зрения. Основные м вспомогательные механизмы адаптации.

- •Вопрос 12. Оптический микроскоп: устройство, увеличение, разрешение. Формула Аббе. Ультрафиолетовый микроскоп: устройство, принцип действия, преимущества. Иммерсионные системы.

- •Вопрос 13. Волновые свойства частиц. Дифракция электронов. Формула де Бройля. Электростатическая линза. Электронный микроскоп (устройство, увеличение, предел разрешения) и его применение в медицине.

- •Вопрос 14. Тепловое излучение тел и его основные характеристики. Понятие об абсолютно чёрном и сером телах. Закон Кирхгофа.

- •Вопрос 15. Законы Стефана-Больцмана. Излучение тела человека. Тепловизор: принцип действия и использование в диагностических целях.

- •Вопрос 16. Первичные стадии фотобиологических процессов. Излучение м поглощение энергия атомами и молекулами. Полная энергия молекулы. Спектр поглощения.

- •Вопрос 17. Пути использования молекулой энергии поглощённого кванта. Люминесценция. Правило Стокса. Механизм миграция энергии.

- •Вопрос 18. Первичные и вторичные фотохимические реакции.

- •Вопрос 19. Спектр действия фотобиологических процессов. Механизм бактериостатического и бактерицидного действия ультрафиолетовых лучей.

- •Вопрос 20. Механизм канцерогенного действия уфл и инактивации ферментов.

- •Вопрос 21. Закон Бугера - Ламберта - Бера. Спектрофотометрия, микроспектрофотометрия.

- •Вопрос 24. Применение рентгеновского излучения в медицине: рентгеноскопия, рентгенография, компьютерная томография. Физические основы этих методов. Рентгенотерапия.

- •Вопрос 25. Радиоактивность. Основном закон радиоактивного распада. Альфа-, бета-, и гамма - распад атомных ядер.

- •Вопрос 26. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом. Ионизационные потери. Проникающая способность.

- •Вопрос 27. Дозиметрия ионизирующего излучения. Поглощённая и эквивалентная дозы. Коэффициент качества. Летальная и полулетальная дозы.

- •Вопрос 28. Использование радионуклидов в медицине. Радиодиагностика. Лучевая терапия. Аппарат гамма-терапии. Активационный анализ. Сканирование.

- •Вопрос 29. Биофизические основы действия ионизирующих излучений на организм. Основные стадии развития лучевой болезни. Принципы химической защиты от ионизирующего излучения.

- •Вопрос 30. Источники когерентного излучения. Индуцированное излучение. Устройство и принцип действия рубинового лазера. Использование лазерного излучения в медицине.

- •Вопрос 31. Основные режимы работы лазера. Импульсная мощность лазера. Механизм термического, ионизирующего к ударного действия лазерного излучения на организм.

- •Вопрос 32. Биофизические основы термического, механического и химического действия ультразвука на клетки и ткани организма. Механизм кавитации.

- •Вопрос 33. Использование уз в диагностике и лечении. Эхолокация. Допплерография. Ультразвуковая физиотерапия.

- •Вопрос 35. Механизм действия постоянного магнитного поля на организм. Механизм термического и атермического действия полей свч на организм.

- •Вопрос 36. Использование электромагнитных полей в физиотерапии (увч-терапия, диатермия, дарсонвализация). Механизм действия на организм.

- •Вопрос 37. Электрический импульс и импульсный ток. Виды импульсов. Дифференцирующие к интегрирующие цепи. Механизм действия импульсных токов на организм.

- •Вопрос 40. Биофизика слуха. Понятие о звукопроводящей и звуковоспринимающей системах уха. Гидродинамическая теории слуха. Физические основы звуковых методов исследования.

- •Вопрос 41. Структурная организация клетки. Принцип компартментатностн. Современные методы исследования биологических мембран. Структура мембран.

- •Вопрос 42. Субъединицы мембран. Синтез мембран. Течение мембран. Биологическая роль мембран. Клеточная проницаемость. Значение изучения клеточной проницаемости для медицины.

- •Вопрос 43. Диффузия. Концентрационный градиент. Законы Фика и Коллендера-Берлунда. Мембранный транспорт. Теория простой диффузии.

- •Вопрос 45. Теория активного транспорта веществ. Кинетика переноса калия м натрия. Работа активного перекоса ионов. Понятие об ионных каналах.

- •Вопрос 46. Происхождение мембранного потенциала. Роль активного транспорта ионов и доннановского равновесия в генезе потенциала покоя. Уравнение Гольдмана-Ходжкина-Катца.

- •Вопрос 47. Изменение мембранного потенциала при раздражения. Возбудимость клетки. Понятие о локальном ответе. Критический уровень деполяризации. Механизм генерации потенциала действия.

- •Вопрос 48. Электрический диполь. Анализ электрического поля диполя в гомогенном объёмном проводнике.

- •Вопрос 49. Контактное и дистантное отведения биопотенциалов. Биполярное к униполярное отведения. Показания к применению разных видов отведения.

- •Вопрос 51. Электропроводность органов и тканей. Электронная, дипольиая, мембранная и электролитическая теория поляризации. Поляризационная ёмкость, её происхождение и диагностическая роль.

- •Вопрос 52. Импеданс тканей организма. Теория дисперсии импеданса. Эквивалентная электрическая схема тканей организма.

- •Вопрос 53. Оценка жизнеспособности тканей по частотной зависимости импеданса. Использование формулы Стокса для изучения молекулярной структуры тканей. Физические основы реографии.

- •Вопрос 54. Электрокинетические явления: электрофорез, электроосмос, потенциал течения и седиметации. Происхождение электрокинетического потенциала - теория Дерягниа-Штерна.

- •Вопрос 55. Использование электрофореза в медицине. Электрофореграфия. Терапевтический электрофорез. Электрокинетический потенциал и иммунитет.

- •Вопрос 56. Биомеханика. Понятие о биокинематических цепях. Модели Гука, Ньютона, Кельвина-Фойгта.

- •Вопрос 57. Биомеханика дыхания. Механизмы вдоха и выдоха. Характеристики дыхательных сопротивлений. Принцип расчёта работы дыхания по pV-диаграмме.

- •Вопрос 58. Поверхностное натяжение биологических жидкостей. Сурфактанты и их роль в механизме расправления лёгочных альвеол. Рабочая характеристика альвеолы.

- •Вопрос 59. Эффективность дыхания. Рабочая характеристика дыхания. Причины падения эффективности дыхания при лёгочных заболеваниях.

- •Вопрос 61. Биомеханика сердца. Трехкомпонентная модель мышцы. Напряжение миокарда. Зависимость напряжения от деформации.

- •Вопрос 62. Биомеханика сердца. Сила миокарда. Закон Франка-Стерлинга. Принципы расчёта работы и мощности сердца. PV-диаграмма.

- •Вопрос 63. Эффективность сердца. Рабочая характеристика сердца. Роль предсердий.

- •Вопрос 64. Моделирование. Основные виды моделирования.

- •Вопрос 65. Информация. Количественная и качественная оценка информации. Теория игр.

- •Вопрос 66. Теория управления. Понятие о системе управления. Прямые и обратные связи.

- •Вопрос 67. Принципы работы системы автоматического регулирования (сар) с воздействием по рассогласованию (на примере регуляции кровяного артериального давления при кровопотере).

- •Вопрос 68. Принципы работы системы автоматического регулирования с воздействием по возмущению (на примере регуляция уровня кислорода в крови при экспериментальном закрытом пневмотораксе).

- •Вопрос 69. Процессы управления в биологических системах. Устойчивость н надежность систем автоматического регулирования. Принципы обеспечения высокой надежности биологических систем.

- •Вопрос 70. Нарушение процессов управления в организме. Кибернетический подход к этиологии и патогенезу заболеваний на примере развития рака легкого у курильщика.

- •Вопрос 71. Нарушение процессов управления в организме. Кибернетический подход к этиологии и патогенезу заболеваний на примере развития гипертонической болезни.

- •Вопрос 72. Причины диагностических ошибок врачей. Применение эвм в диагностике. Диагностические системы: «врач-больной», «врач-эвм», «больной-врач-эвм».

- •Вопрос 73. Применение эвм в лечебном процессе. Исовк. Автоматизация лечебного процесса. Понятие об асу. Структура "асу-Здравоохранение", "асу-больница", "асу-аптека".

- •Вопрос 74. Понятие о медицинской электронике. Классификация медицинской аппаратуры. Основные направления в развитии медицинской аппаратуры.

- •Вопрос 76. Характеристика защиты электромедицинской аппаратуры (основные степени и классы защиты от поражения электрическим током).

- •Вопрос 77. Надёжность медицинской аппаратуры. Основные категории надёжности. Классификация медицинской аппаратуры по надёжности.

- •Вопрос 78. Блок-схема диагностического прибора, работающего в масштабе реального времени. Назначение отдельных блоков.

- •Вопрос 79. Средства съёма медицинской информации. Классификация, основные требования.

- •Вопрос 80. Классификация медицинских параметров.

- •Вопрос 81. Электроды. Основные требования к электродам. Классификация.

- •Вопрос 82. Датчики медико-биологической информации.

- •Вопрос 83. Физические принципы работы термисторных, термоэлектрических, пьезоэлектрических, тензорезисторных, индуктивных, емкостных и индукционных датчиков.

- •Вопрос 84. Основные метрологические характеристики датчиков и методы их определения.

- •Вопрос 85. Устройство и принцип действия датчиков температуры (термисторный и термоэлектрический датчики).

- •Вопрос 86. Устройство и принцип действии датчиков параметров сердечно-сосудистой системы (пьезодатчик и микрофонный датчик).

- •Вопрос 87. Устройство и принцип действия датчиков параметров сердечно-сосудистой системы (датчик для измерения давления в периферических артериях, датчик для прямого измерения давления крови).

- •Вопрос 88. Устройство и принцип действия датчиков параметров системы дыхания (контактный датчик, датчик из углеродистой резины, турбинный датчик, датчик оксигемографа).

- •Вопрос 89. Датчики тканевого обмена веществ (катионочувствительный и микроспектрофотометрмческий датчики).

- •Вопрос 90. Виды физиологических сигналов и их характеристики. Назначение усилителя биоэлектрических сигналов. Основные требования к усилителям.

- •Вопрос 91. Основные метрологические характеристики усилителей и методы их определения. Искажения в усилителях.

- •Вопрос 92. Устройство и принцип действия транзистора. Обозначение транзисторов на схемах.

- •Вопрос 93. Схема усилительного каскада на транзисторе. Назначение отдельных элементов усилительного каскада. Многокаскадное усиление.

- •Вопрос 94. Устройства отображения и регистрации информации. Основные требовании. Классификации.

- •Вопрос 95. Классификация аналоговых уор. Устройство, принцип действия и метрологические характеристики различных аналоговых уор.

- •Вопрос 96. Метрологические характеристики аналоговых уор и методы их определения.

- •Вопрос 97. Дискретные уор. Классификация, устройство, принцип действия и метрологические характеристики различных уор.

- •Вопрос 98. Комбинированные уор. Классификация, устройство, принцип действия, метрологические характеристики различных уор.

- •Вопрос 99. Системы обработки медико-биологической информации. Основные требования, способы обработки. Классификация автоматических методов обработки.

- •Вопрос 100. Назначение, блок-схема, принципиальная схема и принцип действия аналогового интегратора.

- •Вопрос 101. Назначение, блок схема, принципиальная схема и принцип действия дискретного интегратора.

- •Вопрос 102. Частотные анализаторы (электрические фильтры). Метрологические характеристики, классификация.

- •Вопрос 103. Устройство к принцип действия пассивного электрического фильтра. Амплитудно-частотная характеристика полосового фильтра. Методика поиска полосы прозрачности фильтра.

- •Вопрос 104. Специальные методы обработки информации.

Вопрос 40. Биофизика слуха. Понятие о звукопроводящей и звуковоспринимающей системах уха. Гидродинамическая теории слуха. Физические основы звуковых методов исследования.

Слуховой аппарат человека состоит из проводящей и воспринимающей звук частей. В звукопроводящую часть входит наружный слуховой проход и среднее ухо. В среднем ухе находятся слуховые косточки: молоточек, наковальня и стремечко. Молоточек прикреплен к барабанной перепонке, стремечко соединено с мембраной овального окна, которая отделяет внутреннее ухо от среднего.

Слуховые косточки действуют как разноплечные рычаги: они уменьшают амплитуду колебаний барабанной перепонки и соответственно увеличивают давление на жидкость, заполняющее внутреннее ухо. Другими словами, слуховые косточки согласуют волновое сопротивление воздуха с волновым сопротивлением среды внутреннего уха. Если слуховые косточки будут повреждены, то звуковая волна практически почти полностью претерпит полное внутреннее отражение на границе раздела внутреннего и среднего уха.

Звуковоспринимающая часть находится во внутреннем ухе, расположенном в глубине основания черепа. Во внутреннем ухе находится улитка, полость которой делится двумя мембранами, основной и вестибулярной, на три канала. Верхний и нижний канал заполнены перилимфой. Средний канал полости улитки заполнен эндолимфой. Внутри среднего канала расположен кортиев орган, содержащий рецепторные волосковые клетки. Над волосковыми клетками расположена покровная мембрана. Волоски рецепторных клеток прикреплены к покровной мембране. Волосковая клетка имеет синапсы с несколькими окончаниями слуховых нейронов.

Гидродинамическая теория слуха:

- длина столба жидкости, вовлекаемого в колебания мембраной овального окна, определяется частотой колебаний. При частоте 1000 гц колеблется весь столб жидкости. При увеличении частоты длина столба уменьшается. На высоких частотах колеблется небольшая часть жидкости вблизи овального окна.

- колебания перилимфы и эндолимфы вызывают колебания основной мембраны. Максимум амплитуды перемещается вдоль основной мембраны от вершины улитки к основанию при увеличении частоты колебаний. - осуществляется пространственное кодирование высоты звука. При пространственном кодировании у основания улитки локализуются рецепторные клетки, воспринимающие высокие частоты, на вершине улитки - низкие частоты.

Звуковые методы исследования:

- аускультация - метод выслушивания звуков и шумов, которые сопровождают работу того или иного органа или системы человека. При этом используются стетоскопы, фонендоскопы;

- перкуссия - метод выстукивание полостей тела с последующим анализом возникающих при этом звуков.

Литература: Губанов Н.И.» Медбиофизика, -1978, с.296-304. Владимиров Ю.А., Биофизика, -1983, с.252-259. Лекции.

Вопрос 41. Структурная организация клетки. Принцип компартментатностн. Современные методы исследования биологических мембран. Структура мембран.

Клетка окружена мембраной. Было обнаружено, что внутри клетки существует большое количество внутриклеточных мембран:

1) плазматическая мембрана, через нее происходит обмен веществ между клеткой и внутренней средой организма;

2) мембрана клеточного ядра, она отгораживает генетический материал клетки - хроматин;

3) мембрана митохондрий:

4) лизосомы - пузырьки с набором, ферментов;

5) ЭПС (эндоплазматическая сеть) - химический комбинат клетки;

6) рибосомы, они примыкают к ЭПС, в них происходит синтез белка;

7) комплекс Гольджи, в нем происходит упаковка белка, синтез гликопротеинов.

Все существующие мембраны можно поделить на 3 вида:

а) везикулярные,

б) кристообразные,

в) дисковидные.

Принцип компартментатности: клетка разделена мембранами на отсеки (компартментатность - отсековость). Каждый отсек имеет свой набор ферментов и в нем протекают строго определенные биохимические реакции. Продукты этих реакций поступают в соседний отсек, в котором свой набор ферментов, и находят там свое продолжение. Этим достигается направленность (векторизация) биохимических процессов в клетке. Современные основные методы исследования клеточных мембран:

1) электронная микроскопия (позволила обнаружить биологическую мембрану толщиной 8-10 нм);

2) метод рентгеноструктурного анализа (позволяет изучить атомарные структуры биологических мембран);

3) метод центрифугирования (позволяет разделить мембраны на химические фракции);

4) метод замораживания и скалывания (изучает субъединицы мембраны);

5) метод ультразвуковой абсорбционной спектроскопии (позволяет изучать молекулярное строение вещества in vivo).

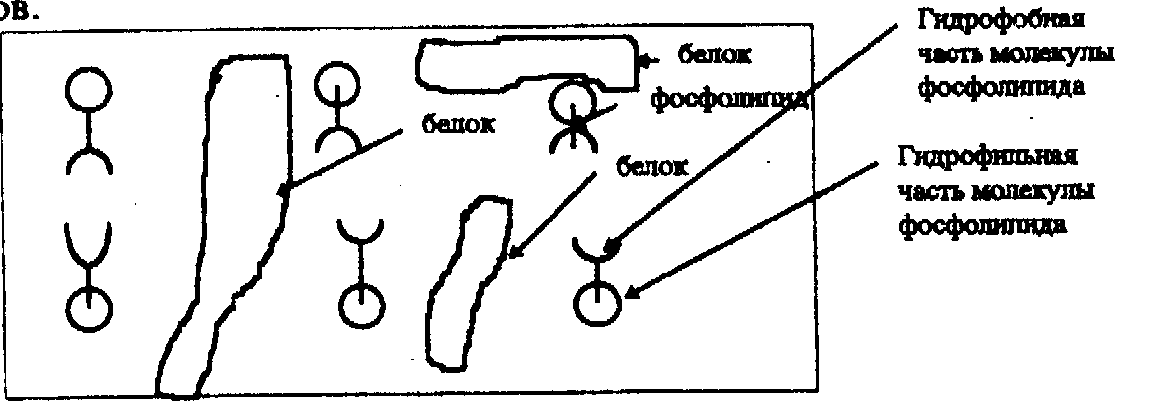

Современная теория строения мембраны:

- структурной основой биологической мембраны является липидный бимолекулярный слой. Его образование обусловлено особенностями взаимодействия с водой мембранных липидов:

- среди липидов преобладают фосфолипиды, в молекуле которых выделяют три части: головку, тело, пару углеводородных хвостов. Головка фосфолипида либо электронейтральна, либо несет отрицательный заряд. Образующие ее молекулы гидрофильны, а углеводородные хвосты гидрофобны, поэтому при взаимодействии фосфолипидов с водой образуется бимолекулярный слой, который и является каркасом биологической мембраны (БМ). Для создания 1 м2 такой поверхности хватает 1 мг липида.

- наряду с фосфолипидами в составе БМ присутствуют и другие жиры. Особое место среди мебранных липидов занимает холестерин. По мере увеличения холестерина в БМ укладка фосфолипидов приобретает большую компактность, и мембрана уплотняется. Она становится более вязкой и менее проницаемой для многих веществ: глюкозы, ионов, воды. - в липидный каркас мембраны встроены белковые компоненты (протеины). На клетку приходится в среднем 10 пг мембранных протеинов.

В мембране обнаружено более 100 различных белков. Все мембранные белки принято разделять на три группы:

- структурные белки;

- ферменты;

- рецепторы (гликопротеины).

Именно гликопротеины служат рецепторами вирусов, антигенов, токсинов, гормонов и множества других физиологически активных веществ, у которых выражена стереоспецефичность.

Литература: Ремизов А.Н.,Медбиофизика,-1987,с.243-247; Губанов Н.И.,Медбиофизика,-1978,с.121-132; Лекции.