- •Определение объема резервуарных парков в системе магистральных нефтепроводов

- •Состав сооружений и классификация магистральных газопроводов

- •Определение перевальной точки и расчетной длины нефтепровода

- •Определение проектной пропускной способности

- •Расчёт диаметра нефтепровода

- •Нефтепроводы со сбросами и подкачками

- •Нефтепровод со сбросом

- •Нефтепровод с подкачкой

- •Порядок технологического расчета магистрального газопровода

- •Газораспределительные станции

- •Среднее давление в газопроводе

- •Изменение температуры газа по длине газопровода

- •Определение номинальной толщины стенки труб и эпюры несущей способности

- •Расстановка перекачивающих станций по трассе нефтепровода

- •Пропускная способность мг

- •Определение пропускной способности и производительности магистрального газопровода

- •Подводные переходы трубопроводов

- •Определение коэффициента гидравлического сопротивления

- •Система защит по давлению, обеспечивающая безопасную эксплуатацию нефтепровода

- •Переходы нефтепроводов через естественные и искусственные препятствия

- •Очистка внутренней полости и испытание магистральных нефтепроводов на прочность и герметичность

- •Определение средней температуры Тср

- •Пренебрегая влиянием дросселирования газа, получим уравнение Шухова

- •Расчет на прочность и устойчивость трубопровода определение толщины стенки трубопровода

- •Проверка на прочность подземного трубопровода в продольном направлении

- •Проверка на предотвращение недопустимых пластических деформаций

- •Проверка обшей устойчивости трубопровода в продольном направлении

- •Расчетные характеристики уплотненных влажных грунтов Средней полосы России

- •Коэффициент постели грунта при сжатии

- •Основные характеристики импортных изоляционных лент, липких оберток и клеевых грунтовок

- •Особенности строительства трубопроводов в условиях болот. Закрепление нефтепроводов на болотах.

- •Расчет сложных газопроводов

- •Соединительные детали трубопроводов

- •Механизм смесеобразования при последовательной перекачке нефтей.

- •5 Ремонт резервуаров Основания и фундаменты под резервуары

- •Ремонт оснований и фундаментов

- •Контроль качества ремонтных работ

- •Планировка резервуарного парка

- •Условия разбивки резервуарного парка в группы и определение размеров групп в плане

- •Оборудование насосных и тепловых станций.

- •Нагрузки и воздействия на магистральном газопроводе

- •1. Собственный вес трубопровода, учитываемый в расчетах как вес единицы длины трубопровода

- •Эксплуатация резервуаров Критерии эксплуатационной надёжности

- •Обслуживание резервуаров

- •Обслуживание технологических трубопроводов резервуарных парков

- •Обследование металлических резервуаров

- •Конструктивные требования к нефтепроводам

- •Основания и фундаменты под резервуары

- •Методы сокращения потерь

- •2) Чем меньше коэффициент оборачиваемости при данном избыточном давлении, тем больше срок окупаемости;

- •3) Наиболее эффективны резервуары повышенного давления в южной полосе России, так как с повышением температуры окружающего воздуха резко сокращается срок окупаемости капитальных затрат.

- •Расстановка насосных станций

- •.Надземные трубопроводы

- •Порядок проектирования нефтепроводов.

- •Защита трубопроводов от коррозии Классификация коррозионных разрушений

- •Основные способы защиты трубопроводов от коррозии

- •Трубы и соединительные детали

- •Испытание нефтепроводов

- •Последовательность и виды работ при капитальном ремонте магистральных трубопроводов

- •Выборочный ремонт. Технологические операции при выполнении выборочного ремонта производятся в следующей последовательности:

- •Классификация резервуаров

- •Оценка состояния внутренней полости

- •Оборудование резервуаров

- •Оборудование резервуаров

- •Дыхательные клапаны

- •Принцип действия дыхательного клапана типа кдс

- •Расчет пропускной способности дыхательных клапанов

- •Техническая характеристика дыхательных клапанов

- •Оборудование для подогрева нефти и нефтепродуктов в резервуарах

- •Конструкции подогревателей

- •Огнепреградители

- •Сифонный кран

- •Вентиляционный патрубок

- •Хлопуша

- •Приемораздаточное устройство

- •Люки замерные

- •Источники потерь от испарения

- •. Изменение температуры газа по длине газопровода

- •Очистка трубопровода от отложений

Расстановка насосных станций

2.1. Напор, развиваемый одной насосной станцией:

м

(15)

м

(15)

2.2. Необходимое число насосных станций:

(16)

(16)

2.3. Округляем число станций в большую сторону n1

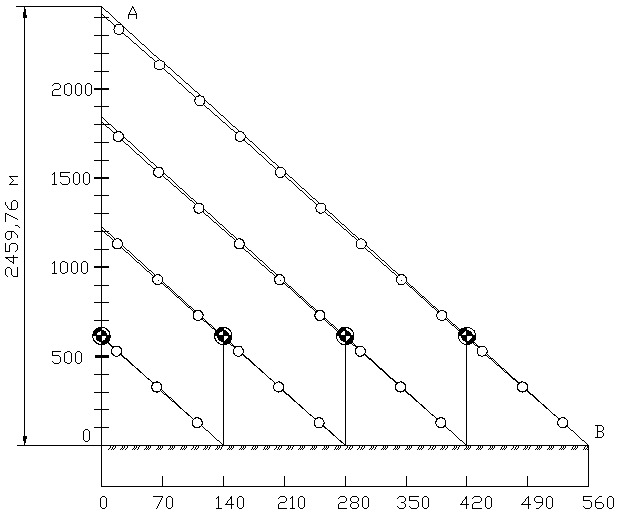

Размещение насосных станций по трассе нефтепровода выполняем по методу В.Г.Шухова (см. рис. 1). Из точки начала нефтепровода в масштабе высот

(М 1:20) откладываем напор, развиваемый всеми станциями

ΣНст=Нст*nст, м.

Полученную точку соединяем с точкой конца нефтепровода прямой линией. Уклон этой линии больше гидравлического уклона, т.к. округление станций сделано в большую сторону.

Прямую суммарного напора всех станций делим на шесть равных частей. Из точек деления проводим линии, параллельные наклонной прямой. Точки пересечения с профилем дают местоположение насосных станций от первой до шестой.

Фактическая производительность:

м3/с;

м3/с;

(17)

где m=….. коэффициент [2, табл 5.3]

Фактическая производительность больше расчетной на …… %.

2.4. Если нет ресурсов для увеличения расчетного расхода, то станции будут работать на пониженном напоре, а именно:

м.

(18)

м.

(18)

На рис. 1 линии падения напора изображены штриховыми линиями.

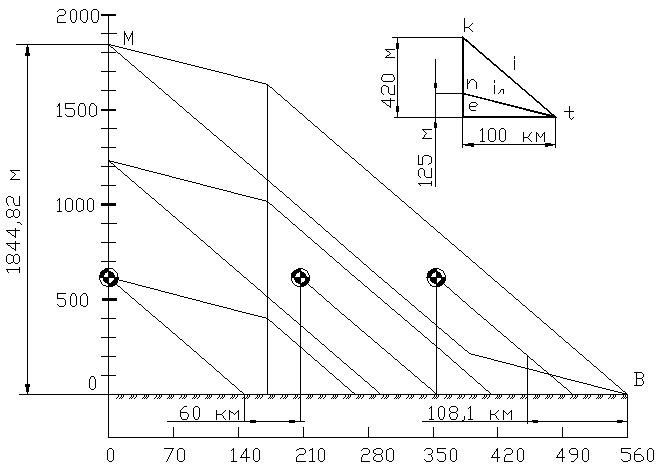

2.5. Выполним округление расчетного числа станций в меньшую сторону n2. В этом случае суммарного напора недостаточно для компенсации гидравлических потерь в трубопроводе. Уменьшим гидравлическое сопротивление с помощью лупинга, приняв его диаметр равным диаметру основной магистрали.

Гидравлический уклон лупинга для переходной зоны:

(19)

(19)

Необходимая длина лупинга:

(20)

(20)

Размещение насосных станций и лупингов выполнено по методу В.Г. Шухова (см.рис.2). Откладываем в масштабе высот отрезок ОМ, представляющий собой суммарный напор четырех станций. Далее в точках М и В, как в вершинах, строим параллелограмм гидравлических уклонов. Стороны параллелограмма параллельны линиям nt и kt треугольников гидравлических уклонов. Отрезки en и еk представляют потерю напора на стокилометровом участке трубопровода. Отрезок ОМ делим на две равные части и из точки деления строим подобный параллелограмм со сторонами, параллельными первому. Точки пересечения сторон параллелограмма с профилем определяют зоны расположения станций. Для второй станции зона возможного расположения определяется расстоянием аа1. Лупинг ставят в конце перегона, чтобы труба испытывала меньшие внутренние давления по длине.

Размещение насосных станций по трассе нефтепровода выполняем по методу В.Г.Шухова, изложенной в [1]. Например, из точки начала нефтепровода в масштабе высот откладываем напор, развиваемый всеми четырьмя станциями ΣHст= Hст · 4 = 614,94·4=2459,76 м, по длине трассы нефтепровода L=560 км.

Точку А соединяем с точкой B прямой линией (рис. 1),. Уклон этой линии больше гидравлического уклона, так как округление станций сделано в большую сторону. Прямую 0A делим на 4 равных отрезка, т.е. каждый отрезок представляет собой напор одной станции. Из точек деления проводим линии, параллельные наклонной прямой АB. Точки пересечения с профилем дают местоположение станций от 1 до 4.

Рисунок 1 – Расстановка станций по методу В.Г.Шухова

Фактическая производительность:

; (21)

где m=…. – коэффициент .[2, табл 5.3]

Q1=…м3/с

Определить на сколько % фактическая производительность больше расчетной .

5.4. Если нет ресурсов для увеличения расчетного расхода, то станции будут работать на пониженном напоре, а именно:

.

(22)

.

(22)

На рис. 1 линии падения напора изображены тонкими линиями с кружочками.

5.5. Выполним округление расчетного числа станций в меньшую сторону n2 = …. В этом случае суммарного напора недостаточно для компенсации гидравлических потерь в трубопроводе. Уменьшим гидравлическое сопротивление с помощью лупинга, приняв его диаметр равным диаметру основной магистрали.

Например: гидравлический уклон лупинга для переходной зоны:

(23)

(23)

где ω=0,297- для зоны Блазиуса.

Необходимая длина лупинга:

Хлуп

=Нст1·

(48)

(48)

Размещение насосных станций и лупингов выполнено по методу В.Г. Шухова (см.рис.2). Откладываем в масштабе высот отрезок ОМ, представляющий собой суммарный напор трех станций. Далее в точках М и В, как в вершинах, строим параллелограмм гидравлических уклонов. Стороны параллелограмма параллельны линиям nt и kt треугольников гидравлических уклонов. Отрезки en и еk представляют потерю напора на стокилометровом участке трубопровода. Отрезок ОМ делим на две равные части и из точки деления строим подобный параллелограмм со сторонами, параллельными первому. Точки пересечения сторон параллелограмма с профилем определяют зоны расположения станций. Для второй станции зона возможного расположения определяется расстоянием аа1. Лупинг ставят в конце перегона, чтобы труба испытывала меньшие внутренние давления по длине.

Например: Хлуп=168,1км.

Рисунок 2 – Расстановка лупингов по методу В.Г.Шухова