- •Контрольные вопросы

- •Составление сводной ведомости использования лесовозного транспорта

- •Контрольные вопросы

- •Гидрологическое описание сплавной реки

- •Гидрологическая характеристика расчетных створов реки и установление продолжительности сплавных периодов

- •Транспортная характеристика сплавной реки

- •- Расстояние от расчетного створа до нижней границы участка;

- •Rem Расчет сезонной сплавопропускной способности участков реки

- •Контрольные вопросы

- •При вывозке хлыстов по ужд - 300 дней в году;

- •При автомобильной вывозке по дорогам с твердым покрытием - 300 дней в году;

- •При автомобильной вывозке по грунтовым дорогам - 250-270 дней в году.

- •Сроки и продолжительность выполнения работ по разгрузке подвижного состава, сортировке и раскряжевке хлыстов устанавливаются равными продолжительности вывозки лесоматериалов.

- •Береговая сплотка лесоматериалов в пучки

- •Устанавливают необходимую отметку плотбища, обеспечивающую вывод секции береговой сплотки при гарантированном уровне воды:

- •Полученное значение необходимой отметки плотбища сравнивают со средней отметкой земли на затопляемом плотбище Zп (п. 8, табл. П.8.12).

- •Штабелевка лесоматериалов на складе и сгрузка их в воду

- •Контрольные вопросы

- •При вывозке хлыстов (деревьев)

- •При вывозке сортиментов

- •Средняя отметка поверхности земли на плотбище z м.

- •Оглавление

МарГТу

Марийский

государственный технический университет

ТРАНСПОРТ

ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ

Допущено

УМО по образованию в области лесного

дела в качестве учебного пособия для

студентов вузов, обучающихся по

направлению подготовки бакалавров

250300 (553700) - «Технология и оборудование

лесозаготовительных и деревообрабатывающих

производств»

Йошкар-Ола

Марийский

государственный технический университет

П.

Ф. Войтко

А.

Д. Кирсанов

2009

УДК

630*37 ББК 43.904 В 65

Рецензенты:

кафедра

транспорта леса Московского

государственного университета леса

(зав. кафедрой д-р техн. наук, профессор

А. А. Камусин);

зав.

кафедрой технологии и оборудования

лесопромышленных производств, д-р

техн. наук, профессор Марийского

государственного технического

университета Ю. А. Ширнин

Войтко,

П. Ф.

В

65 Транспорт лесоматериалов: учебное

пособие по курсовому проектированию

/ П. Ф. Войтко, А. Д. Кирсанов. - Йошкар-Ола:

Марийский государственный технический

университет, 2009. - 144 с.

Представлены

основы теории, а также необходимый

справочный материал по сухопутному

и водному транспорту лесоматериалов.

Подробно изложена методика курсового

проектирования по дисциплине «Транспорт

леса».

Для

студентов направления подготовки

бакалавров 250300 (553700) - «Технология и

оборудование лесозаготовительных и

деревообрабатывающих производств».

УДК

630*37 ББК 43.904

©

Войтко П.Ф., Кирсанов А.Д., 2009 © Марийский

государственный технический университет,

2009

2

ПРЕДИСЛОВИЕ

Транспорт

леса - одно из звеньев лесозаготовительного

производства - по-прежнему сохраняет

свою ведущую роль в производственном

процессе. Заготовленные в лесу

лесоматериалы и недревесные лесные

ресурсы могут быть использованы только

после их доставки на пункты переработки

или к местам потребления.

В

условиях лесной промышленности

применяются сухопутный и водный

транспорт. Под сухопутным транспортом

леса понимают все виды перевозок

лесоматериалов по различным дорогам,

а водный транспорт включает различные

способы транспортировки древесины по

воде.

Применение

того или иного вида транспорта обусловлено

типом транспортного средства, природными

и производственными условиями и

технико-экономическими показателями.

Учитывая

преимущества и недостатки сухопутного

и водного транспорта леса в

лесозаготовительной отрасли, их

стремятся сочетать таким образом, чтобы

затраты, приходящиеся на единицу

транспортируемых лесных грузов,

оказывались наименьшими.

Учебным

планом подготовки бакалавров по

направлению 250300 «Технология и оборудование

лесозаготовительных и деревообрабатывающих

производств» предусмотрено выполнение

курсового проекта по дисциплине

«Транспорт леса». Проект состоит из

трех разделов по сухопутному и трех

разделов по водному транспорту леса.

Методика его выполнения представлена

в настоящем издании.

Учебное

пособие отражает: основные задачи в

области проектирования дорожной

сети в лесном фонде, общие вопросы

организации дорожного строительства,

основные производственно-технические

показатели лесовозного автомобильного

транспорта, краткую гидрологическую

и транспортную характеристику сплавной

реки и берегового плот- бища, вопросы

организации лесоперевалочных работ

на приречном складе, первоначальный

сплав круглых лесоматериалов, сплав

плотов и поступления лесоматериалов

в генеральную запань.

Главной

целью учебного пособия является оказание

помощи студентам в самостоятельной

разработке всех разделов и пунктов

курсового проекта.

Изложение

материала и расчетов в пояснительной

записке должно быть последовательным,

кратким и четким, с обязательной ссылкой

на литературные источники. Графическую

часть проекта необходимо выполнять

аккуратно с соблюдением действующих

стандартов ЕСКД.

3

ВВЕДЕНИЕ

При

написании курсового проекта по дисциплине

«Транспорт леса» студенту необходимо

использовать полученные знания по

естественно - математическим,

общепрофессиональным и специальным

дисциплинам, а также опыт, накопленный

на производственной практике.

Самостоятельная

работа над курсовым проектом должна

расширить и углубить знания студента,

подготовить его к выпускной

квалификационной работе и предстоящей

практической деятельности бакалавра.

В процессе разработки курсового проекта

он должен самостоятельно найти правильные

решения по целому комплексу вопросов,

связанных с организацией работ на

сухопутном и водном транспорте

лесоматериалов.

В

курсовом проекте должны быть представлены

организационные и технические мероприятия

по проектированию дорожной сети в лесу,

строительству лесовозных дорог, вывозки

лесоматериалов, комплексной механизации

работ нижнего приречного склада с

выбором системы машин для береговой

сплотки, современной организации сплава

лесоматериалов.

При

выполнении курсового проекта студенту

следует не ограничиваться материалом

настоящего учебного пособия, а широко

пользоваться специальной справочной

и периодической литературой. В работе

необходимо показать последние

технологические достижения в области

транспорта леса.

Вариант

задания на курсовой проект по части

«Сухопутный транспорт леса»

принимается из задания на курсовое

проектирование по дисциплине «Технология

и оборудование лесозаготовительного

производства». Вариант задания на

курсовой проект по части «Водный

транспорт леса» устанавливается

следующим образом: для таблиц исходных

данных с 1 по 4 номер варианта принимается

по последней цифре, а для таблиц с 5 по

12- по предпоследней цифре зачетной

книжке студента.

Законченный

курсовой проект представляется к защите

в виде пояснительной записки со

всеми необходимыми графическими

пояснениями.

Состав

графической части работы устанавливается

для каждого студента индивидуально.

4

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ДОРОЖНОЙ СЕТИ В ЛЕСНОМ ФОНДЕ

Характеристика

природных условий

К

местным природным условиям относятся:

климатические, топографические

(рельеф местности), грунтовые,

гидрологические, наличие растительности.

От правильного установления этих

показателей зависит качество

проектирования лесовозной дороги.

На

основе задания и СНиП 2.01.01-82 [21] необходимо

отразить следующие климатические

характеристики:

род климата (умеренный, континентальный

и др.); дорожно-климатическую зону;

годовое количество осадков в среднем

за год и в летний период; температуру

- минимальную, среднюю в самый жаркий

и в самый холодный месяц, средние

годовые температуры; продолжительность

периода с отрицательными температурами

воздуха; среднюю дату образования и

разрушения снежного покрова и

продолжительность периода с устойчивым

снежным покровом и толщину снежного

покрова к концу зимы; глубину промерзания

грунтов; преобладающее направление

ветра в зимние месяцы.

Затем

следует детально изучить карту местности

в горизонталях. При этом необходимо

описать рельеф и отметить его характерные

особенности.

Основными

элементами,

характеризующими рельеф местности,

являются:

тип рельефа местности; наибольшие

колебания отметок земли в районе

проложения трассы, естественные уклоны

местности.

При

установлении типа рельефа местности

рекомендуется пользоваться следующей

классификацией.

Равнинный

рельеф характеризуется наличием ровных

пространств, долин рек с пологими

склонами и широкими спокойными

водоразделами; наибольшие уклоны

местности - 70 %о, наибольшие колебания

отметок - не более 30 м на 1 км.

Пересеченный

рельеф характеризуется наличием

большого количества холмов, выраженных

водоразделов и долин рек с уклонами

поверхности до 200 % при общей разнице

отметок более 30 м на 1 км хода, но не

более 200 м.

Горный

рельеф - для него характерно наличие

разветвленной сети глубоких долин,

ущелий и горных хребтов. Разница отметок

на 1 км более 200 м и естественные уклоны

местности свыше 200 %.

Пользуясь

картой и исходными данными, указанными

в задании, необходимо привести следующие

грунтовые и гидрологические характеристики

местности:

какими грунтами представлен район

проложе-

5

Наименование показателей |

Типы дорог |

|

магистраль категории |

ветки |

|

|

|

|

6

Окончание

табл. 1.1

Наименование показателей |

Типы дорог |

|

магистраль категории |

ветки |

|

а) выпуклых б) вогнутых

|

|

|

Основные

нормы проектирования лесовозных усов

приведены в инструкции по проектированию

лесозаготовительных предприятий [12].

Трассирование

магистрали по карте в горизонталях

При

трассировании лесовозной дороги

основная задача заключается в достижении

такого положения трассы дороги, при

котором обеспечивается минимум

суммарных расходов по вывозке

лесоматериалов и строительству дорожной

сети.

Выбрать

трассу лесовозной дороги с оптимальными

строительными и эксплуатационными

показателями можно лишь путем изучения

ряда вариантов. Трассирование дороги

по прямым, соединяющим опорные точки

А и Б, приведет к преодолению многочисленных

препятствий, что в большинстве случаев

технически и экономически нецелесообразно.

Различают контурные

и высотные препятствия.

К первым относятся озера, глубокие

болота, излучины рек, населенные пункты

и т.п., ко вторым - горные хребты, отдельные

возвышенности, котловины.

Анализ

местных условий по карте с горизонталями

позволяет наметить ряд точек,

определяющих целесообразность обхода

или пересечения препятствий, через

которые может пройти трасса, минуя

препятствия.

По

трудности прокладки трассу разделяют

на участки:

а) вольного

хода,

на которых естественные уклоны местности

меньше руководящего уклона (на

подъемах) или уравновешенного уклона

(на спусках);

б) напряженного

хода,

когда естественные уклоны местности

больше принятой величины руководящего

уклона или уравновешенного уклона.

7

В

равнинной местности на участках вольного

хода трассирование производят между

контрольными точками прямолинейными

участками большой протяженности.

Отклонять трассу от прямой следует

только при необходимости обхода

контурных препятствий.

Трассирование

линии на трудных участках ведется по

карте в горизонталях с предварительно

нанесенным воздушным направлением

трассы циркулем-измерителем и

сводится к установлению направления

с продольными уклонами, равными уклону

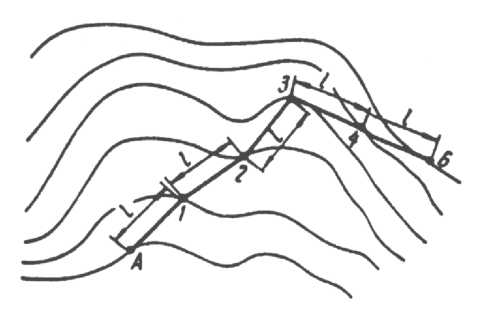

трассирования (рис. 1.1).

Рис.

1.1. Трассирование с заданным уклоном

Расстояние

между горизонталями на карте, при

котором уклон местности по трассе

равен заданному уклону трассирования,

определяется по формуле

/

= —, (1.1) imp

·М

’ ( )

где

I

-

шаг трассирования (расстояние между

горизонталями), мм; h

-

сечение горизонталей, м; imp

-

уклон трассирования, %,

M

- знаменатель масштаба карты;

iтр

~ iпр

— iэк, (1.2)

где

i„p

-

руководящий или уравновешенный уклон,

%;

8

i3K

-

эквивалентный уклон, учитывающий

влияние кривых, %

(20

% при R

= 50 м, 10 % при R

= 80 м и 3 % при R

= 100 м, при R

> 200 м imp

= ip

на подъемах и imp

= iур

-на спусках).

При

прокладке трассы на трудных участках

углы поворота получаются на каждой

горизонтали (см. рис. 1.1). Для уменьшения

количества углов поворота полученную

ломаную линию целесообразно по

возможности спрямить, если это не

вызывает большого увеличения земляных

работ.

На

трудных участках трассы необходимо

протрассировать 2-3 варианта трассы

и выбрать наилучший. При трассировании

следует руководствоваться [24, c.

181-184].

После

установления окончательного варианта

трассы магистрали необходимо измерить

величины углов поворота техническим

транспортиром и назначить радиусы

круговых кривых.

По

величине угла поворота и принятого

радиуса круговой кривой определяют

основные элементы круговой кривой:

тангенс - Т; длину кривой - К;

домер - Д

и биссектрису - Б

по таблицам [3] или вычисляют по формулам

Т

= R

■ tg

а/2; К

= ^Ra

; д

=

2 Т

- К

; Б

=

K(sec

а/2-l),

(1.3) 180°

где

R

- радиус круговой кривой, м;

а

- величина угла поворота трассы, град.

Одновременно

с определением элементов кривых

производят расчет пикетажа характерных

точек трассы (начала и конца круговых

кривых, положения вершин углов поворота

трассы и конца трассы) по известным

из курса инженерной геодезии [10] формулам.

Пикетажное

положение главных точек круговой кривой

рассчитывают следующим образом:

Контроль

ВУ ВУ

Т Т

НК КК

(по тангенсу)

К ~

Д

КК

(по кривой) КК

(по кривой),

где

НК

- начало кривой КК

- конец кривой.

Расстояние

от точки начала трассы до вершины

первого угла поворота, между вершинами

углов поворота и от вершины последнего

угла

9

№№ угла поворота |

Положение вершин |

Величина угла поворота |

Элементы круговой кривой |

Положе ние |

Длина, м |

Направ ление |

||||||||||||

IK |

+ |

фпр |

Фл |

R |

Т |

К |

Д |

Б |

НК |

КК |

L |

ί |

А |

r |

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

Σ фпр |

Σ Фл |

|

2Σ Т |

ΣΚ |

Σβ |

|

|

|

Σ L |

Σί |

|

|

|||

Для

контроля вычислений применяют формулы:

lt

=ΣК+Σί;

lt

=ΣL-ΣД;

ΣΦηρ _ΣΦλ

=

Ак

-Ан

> где

LT

- длина

трассы, м;

Ан,

Ак

- азимуты соответственно начального и

конечного направления трассы.

,

т:

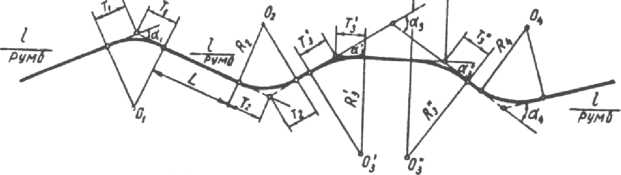

Рис.

1.2. План трассы

Трассу

(план) магистрального участка дороги

оформляют на карте сплошной красной

линией по прямым и кривым участкам, а

тангенсы

10

наносят

тонким пунктиром (рис. 1.2). Образец

оформления плана приведен в эталоне

[28].

После

оформления на карте плана магистрали

необходимо запроектировать всю сеть

ответвлений без разбивки кривых,

пикетажа и километража. Вычерчивать

их следует красным цветом, одной более

тонкой линией.

Размещение

транспортной сети в годичной лесосеке

Для

выполнения заданного объема заготовки

и вывозки лесоматериалов

лесозаготовительное предприятие должно

получить от лесхоза необходимый

лесосечный фонд. Данный лесосечный

фонд следует нанести на карту. Для этого

вначале необходимо определить требуемую

эксплуатационную площадь годичной

лесосеки, а затем количество лесосек

заданных размеров.

Эксплуатационная

площадь годичной лесосеки

103

вгод

Рэкс

=

—^ , (1.4)

л

где

Рэкс

-

эксплуатационная площадь годичной

лесосеки, га; вгод

-

годовой объем вывозки, тыс. м3;

γ

л

-

ликвидный запас древесины на единице

эксплуатационной площади, м3/га.

Площадь

лесосеки

=

_сыЬ_, (1.5)

л

10000 ν

'

где

Рл

-

площадь лесосеки, га;

а, b

-

длина и ширина лесосеки, м.

Количество

лесосек в расчетной годичной лесосеке

F

экс ίΛ

n

л =. (1.6)

F

л

Между

лесосеками следует оставлять участки

леса, кратные ширине лесосек, установленной

для этих насаждений.

Полученное

расчетом количество лесосек следует

разместить на карте, соблюдая правила

примыкания лесосек.

Результаты

расчетов свести в табл. 1. 3.

11

Наименование показателей |

Всего по предприятию |

Годовой объем вывозки вгод , ™°. м3 Эксплуатационная площадь годичной лесосеки, Рэкс, га Площадь лесосеки FR , га Количество лесосек пл , шт. |

|

Проектирование

продольного профиля

Продольным

профилем

называется условное изображение разреза

дороги вертикальной плоскостью,

проходящей через ее ось. Он показывает

рельеф поверхности земли по оси дороги,

положение линии бровки земляного

полотна дороги относительно поверхности

земли, грунтовой разрез по оси дороги,

размещение искусственных (водопропускных)

сооружений и условный план.

Проектная

линия

продольного профиля состоит из отдельных

элементов. Каждый элемент профиля

характеризуется своей длиной и уклоном.

Уклоны разделяются на подъемы и спуски

и горизонтальные площадки (i

= 0). Наиболее важными характерными

уклонами лесовозных дорог являются

наибольший подъем и максимальный спуск

в грузовом направлении.

Перед

нанесением проектной линии необходимо

установить фиксированные проектные

отметки искусственных сооружений в

местах пересечения трассой существующих

дорог, ЛЭП и другие.

Нанесение

проектной линии ведется последовательно,

начиная с пикета ГКО, отдельными

участками. Качество проектной линии

определяется визуально. При этом

основное внимание уделяется контролю

соблюдения норм проектирования.

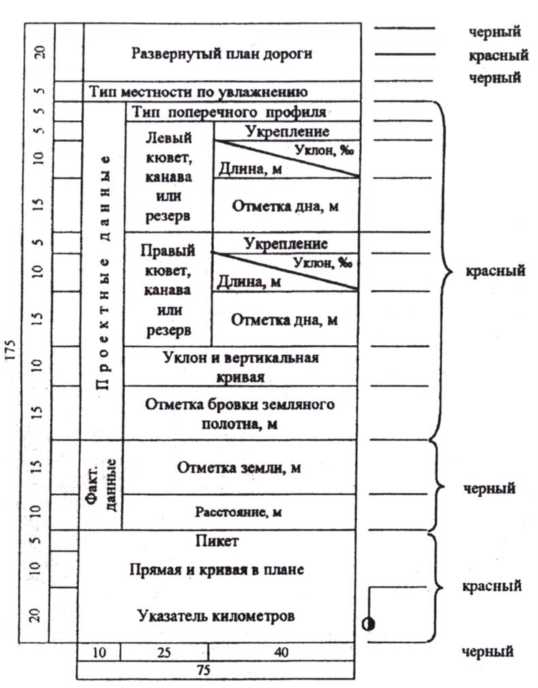

Продольный

профиль вычерчивается на участок дороги

длиной 3 км (по указанию преподавателя)

по установленному образцу в строгом

соответствии с требованиями ГОСТ

21.511-83 [4] в масштабах: горизонтальный

- 1:5000, вертикальный - 1: 500 и горизонтальный

- 1: 50. Чертеж выполняют на листе

миллиметровой бумаги шириной 297 мм.

Построение профиля начинают с сетки.

Наименование граф сетки и их размеры

указаны на рис. 1.3.

12

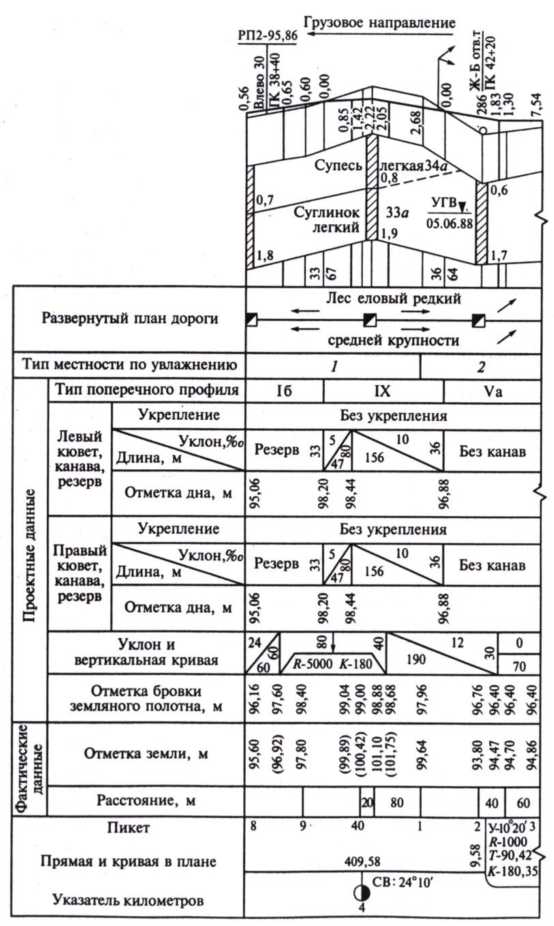

Рис.

1.3. Сетка продольного профиля

Образец

продольного профиля показан на рис.

1.4.

Построение

начинают с заполнения графы "Расстояние",

где указывают расстояния между

пикетами и плюсовыми точками с точностью

до

м.

Под линией графы "Расстояние"

подписывают черной тушью номера

пикетов: полностью у десятых пикетов

(10, 20, 30... и т.д.), а у остальных - только

единицы (1, 2, 3. и т.д.). Плюсовые точки

назначают в местах пересечения осью

дороги водораздельных линий и тальвегов

логов, суходолов, оврагов, рек, ручьев,

при входе на заболоченное пространство

и выходе из него.

13

Рис.

1.4. Образец продольного профиля

автомобильной лесовозной дороги

14

В

графе "Развернутый план трассы"

указывают ситуацию по обе стороны

проектируемой дороги: пересекаемые

дороги, водотоки, овраги, лес, пашню,

болота, луга, населенные пункты и т.д.

Стрелками показывают направление

стока поверхностных вод перпендикулярно

к горизонталям.

В

графе "Тип местности по увлажнению"

указывают номер типа (1,

3)

по признакам увлажнения верхних слоев

грунта.

В

графе "Тип поперечного профиля"

указывают номера I,

Ia,

II и т.д., которые выбирают из табл.1.4 в

зависимости от способа производства

работ по устройству земляного полотна,

системы водоотводных сооружений,

вида грунта и других факторов.

В

графе "Укрепление" указывают

способы укрепления откосов и дна кюветов

в выемках и канав у насыпей.

В

графах "Левый... правый кювет, канава

или резерв - отметки, длина и уклоны"

показывают уклоны, длины и отметки дна

кюветов, продольных водоотводных

канав и боковых резервов. Их проектируют

на основе выбранного типа поперечного

профиля земляного полотна, характера

рельефа и грунто-гидрологических

условий местности на карте или плане

трассы. В главе "Уклон и вертикальная

кривая" указывают элементы проектной

линии: прямые и вертикальные кривые;

привязки к пикетам в местах переломов

проектной линии; числовые значения для

вертикальных кривых: радиус, длина

кривой, уклон касательных в начале и

конце кривой, положение нуля - вершины

кривой. Проектные уклоны прямых элементов

продольного профиля обозначают в целых

промилях (6 %о, но не 5,7 %о).

В

графе "Отметка бровки земляного

полотна" указывают проектные отметки

бровки земляного полотна проектируемой

дороги. Проектные отметки пишут с

точностью до 0,01 м.

Фактические

отметки поверхности земли по оси дороги

определяют по горизонталям топографической

карты или выписывают из журнала

нивелирования трассы строго против

ординат пикетов и плюсовых точек

графы "Расстояние". При пересечении

осью дороги суходолов и водотоков

следует особо тщательно определять

отметки пониженных мест, так как они

являются исходными данными для расчета

отверстий проектируемых водопропускных

сооружений (мостов, труб).

В

графе "Прямая и кривая в плане"

указывают прямые участки и горизонтальные

кривые по оси дороги и основные сведения

о кривых (величины углов поворота,

радиусы, элементы кривой). От начала

каждой кривой до ее конца, вычерчивают

закругленные скобки высотой 5 мм

изогнутостью вниз при повороте дороги

влево и изогнутостью вверх

15

Тип |

Особенности |

Название поперечного профиля |

|

I |

Ia |

C канавами |

Насыпь высотой до 1 м в песчаных и супесчаных грунтах при поперечном уклоне местности до 1: 10 |

I6 |

С резервами |

||

II |

На |

С канавами |

Насыпь высотой до 1 м в суглинистых и глинистых грунтах при поперечном уклоне местности до 1: 10 |

II6 |

С резервами |

||

III |

|

- |

Насыпь на сырых и заболоченных участках при поперечном уклоне местности до 1 : 10 |

IV |

|

- |

Насыпь высотой до 1 м из привозного грунта без канав на валунных грунтах, болотах II типа и др. |

V |

Vа |

Из привоз. грунта |

Насыпь высотой от 1 до 12 м при поперечном уклоне местности до 1: 10 |

V6 |

Из резерва |

||

VI |

VIa |

С канавой |

Насыпь на косогоре крутизной от 1: 5 до 1: 3 |

VI6 |

С резервом |

||

VII |

|

Вариант: отсыпная берма |

Насыпь без резерва на косогоре крутизной от 1:5 до 1:3 |

VIII |

VIIIa |

При отсутствии течения воды и подмыва подошвы |

Подтопляемая насыпь, укрепление откосов и отсыпка бермы производится с 1-2 сторон |

VIII6 |

При речном течении и волнениях верховая сторона |

||

IX |

|

|

Выемка без кавальера в песчаных и супесчаных грунтах глубиной до 12 м при поперечном уклоне местности не круче 1:3 |

X |

|

|

Выемка без кавальера в глинистых и суглинистых грунтах глубиной до 12 м при поперечном уклоне местности не круче 1: 3 |

XI |

|

|

Выемка глубиной до 12 м в мелких пылеватых песках, жирных и пылеватых глинах, легковыветрива- ющейся и сильнотрещиноватой скале при поперечном уклоне местности не круче 1: 3 |

XII |

|

|

Выемка в легковыветривающихся скальных породах |

16

Километры

обозначают кружками диаметром 5 мм,

полкруга справа заливают красной тушью

(пастой), внизу проставляют порядковые

номера километров 0, 1, 2, ... и т.д.,

начиная от места примыкания дороги.

Верхняя

линия сетки, ограничивающая графу

"Развернутый план дороги", будет

линией условного горизонта, значение

которого проставляют здесь же, и она

служит основой для вычерчивания

продольного профиля. Значение отметки

условного горизонта определяют с таким

расчетом, чтобы самая низкая точка

профиля поверхности земли была выше

линии условного горизонта на 5-8 см, а

внизу под линией земли оставался бы

запас для размещения грунтового профиля.

Над линией земли в верхней части чертежа

для размещения надпрофильных надписей

и обозначений также оставляют запас в

5-10 см. Для удобства следует назначать

отметку условного горизонта, кратную

5 или 10 м.

Красной

тушью вычерчивают все линии и надписи,

связанные с километражом, прямыми

и кривыми в плане, отметками бровки

земляного полотна, проектными уклонами

и вертикальными кривыми, отметками

дна, длинами и уклонами кюветов, канав,

а также осевую линию графы "Развернутый

план дороги". Все остальные, в том

числе и наименование граф таблицы

профиля, вычерчивают черной тушью.

После

выбора отметки условного горизонта

приступают к нанесению на миллиметровку

отметок земли по оси дороги (данные

берут с топографической карты или из

журнала нивелирования). Полученные

точки последовательно соединяют прямыми

и получают линию земли.

Затем

проводят ординаты точек земли сплошными

линиями до линии условного горизонта,

причем ординаты прерывают в пределах

размещения грунтового профиля. При

высоких или низких ординатах профиля,

приближающих линию земли к верхней

рамке чертежа или верху сетки профиля,

следует сделать разрывы профиля с

изменением условного горизонта.

Грунтовый

профиль размещают в ординатной части

продольного профиля. Его следует

выполнять в масштабе: по горизонтали

1: 5000, по вертикали 1: 50. Верхнюю границу

грунтового профиля вычерчивают на 2 см

ниже и параллельно линии земли. На

профиле показывают залегание слоев

различных грунтов с указанием их

наименования.

Шурфы

глубиной до 2 м закладывают на всех

характерных элементах рельефа и в

местах смены растительного покрова не

реже, чем через 300 м. Скважины закладывают

в местах проектирования искусственных

сооружений до плотных (материковых)

пород, в выемках на 2 м ниже предполагаемого

дна выемки, под высокими насыпями при

наличии слабых грунтов - заглубление

в плотные грунты на 2 м. Шурфы на

17

профиле

показывают колонкой шириной 4 мм со

штриховкой каждого грунта в соответствии

с условными обозначениями, буровые

скважины - 1 мм и зондировочные - 0,5 мм.

Над условным знаком выработки проставляют

ее порядковый номер, справа от условного

знака - расстояния отдельных слоев

грунта от поверхности земли и глубину

выработки с точностью до 0,1 м. Слева от

знака указывают уровень грунтовых вод

(УГВ) и время наблюдения (число, месяц,

год).

Зондировку

скважинами болот, пересекаемых дорогой,

показывают по ее оси через 25 м. Должны

быть указаны тип болота, глубина

скважины и болота с точностью до 0,1

м.

При

нанесении проектной линии следует

учитывать все исходные данные и

особенности проектируемого продольного

профиля: наибольший подъем и спуск

в грузовом направлении, наименьшие

радиусы вертикальных кривых;

контрольные точки: рабочие отметки

бровок насыпей около мостов или над

трубой, отметки минимально допустимого

возвышения низа дорожной одежды над

поверхностью земли и расчетными

уровнями грунтовых и поверхностных

вод на участках с необеспеченными

поверхностными стоками, отметки

существующих автомобильных дорог.

В открытых местах, заносимых снегом,

следует принимать возвышение бровки

земляного полотна в насыпях на 0,4-0,6 м

над поверхностью снежного покрова.

Различают

два

основных вида нанесения проектной

линии:

по обертывающей и по секущей.

При

проектировании по обертывающей проектную

линию наносят, по возможности, параллельно

поверхности земли с соблюдением

рекомендуемых рабочих отметок. Такой

метод проектирования обеспечивает

наибольшие объемы работ по возведению

земляного полотна из боковых резервов

и позволяет получить устойчивое земляное

полотно, не подверженное заносам снега.

Проектирование

по обертывающей применяют в условиях

равнинного и слабопересеченного

рельефа местности.

При

пересеченном рельефе местности

обертывающая проектная линия дает

неспокойный профиль с большим количеством

переломов, с крутыми подъемами и

спусками, что снижает скорость движения

поездов, увеличивает расход топлива

и стоимость вывозки лесоматериалов. В

этом случае более выгодно наносить

проектную линию по секущей, при которой

предусматривается срезка холмов и гряд

(с устройством выемок) с использованием

полученного грунта для отсыпки насыпей

в смежных пониженных местах. Для

обеспечения водоотвода проектную линию

в выемках нужно располагать с уклоном

не менее 5 %о. Следует

18

избегать

проектирования мелких выемок большой

протяженности, подвергающихся заносу

снегом.

Выемки

следует проектировать лишь при продольном

уклоне местности более предельно

допустимого на подъемах и спусках для

данной категории дороги (при пересечении

резко выраженных водоразделов, на

спусках в долины водотоков) и при

необходимости увеличения шага

проектирования.

Проектную

линию проводят красной тушью. Она

относится к бровке земляного полотна

в законченном виде. Рабочие отметки

вписывают красной тушью параллельно

проектной линии на 0,5 см выше ее для

насыпей и на 0,5 см ниже для выемок строго

против соответствующих ординат. Отметки

вычисляют с точностью до 0,01 м.

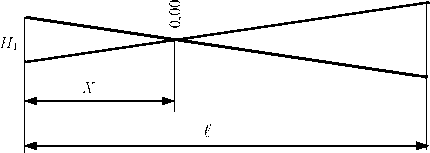

Точки

пересечения проектной линии с линией

земли - точки нулевых работ. Для

разметки нулевой точки на профиле

необходимо знать расстояния до ближайших

ординат справа и слева от нулевой

ординаты. Расстояние от пикета до

нулевой ординаты определяется по

формуле

Н1

ί

X

= 1

, (1.7)

Н

+ Н

2

где

Нj

и Н2

- смежные рабочие отметки насыпи и

выемки;

ί

- расстояние

между смежными рабочими отметками.

Н2

Рис.

1.5. Схема к определению положения точки

перехода из насыпи в выемку

На

профиле над нулевыми точками вписывают

синей тушью нуль. От этой точки вниз до

условного горизонта проводят с разрывом

в пределах грунтового профиля синюю

ординату. Здесь же в промежутках между

этой ординатой и вертикальными линиями

ближайших ординат справа и слева синей

тушью пишут вычисленные расстояния с

точностью до 1 м.

19

При

помощи условных обозначений на профиле

красной тушью показывают искусственные

сооружения: мосты, трубы, фильтрующие

насыпи, направление поперечного

водоотвода с указанием уклона в %%

и т. д.

Определение

профильных объемов земляных работ

Различают

основные и дополнительные дорожные

земляные работы.

К основным

работам относят возведение насыпей и

выемок. Объем до-

полнительных

земляных работ - по устройству водоотвода,

разъездов,

переездов, отсыпке конусов

и мостов и т.п., можно принять

ориентиро-

вочно равным 5^8 % от объема

основных земляных работ. Объем ос-

новных

земляных работ можно определить по

расчетным формулам,

таблицам или с

помощью ЭВМ.

Для

определения объемов основных земляных

работ участков насы-

пи VH

или выемки Ув

можно использовать следующие формулы:

VH

=(о + ВНср

+ т НСР)ί

+ m

(Hj

-H2

)2

ί

; (1.8)

К

= 2к - а + (В + 2 b)Hср

+ m

Н^р

ί +

m(H1

- H2

)2

ί

, (1.9)

в

-

- 12

где

Vн

,Vb

- объемы насыпи и выемки соответственно,

м3;

2

а

- площадь поперечного сечения сливной

призмы, м

В

- ширина земляного полотна по верху, м;

Нср

- средняя высота участка насыпи или

глубина выемки, м;

ί

- длина участка

насыпи или выемки, м; b

- ширина кювета по верху, м;

m

- коэффициент крутизны откоса насыпи

или выемки.

Площадь

поперечного сечения сливной призмы

определяется по формуле

in

B2

а

= , (1.10)

где

in

- поперечный уклон земляного полотна

(0,030.. .0,040).

Ширина

кювета по верху определяется по формуле

b

= Ьн

+ 2тИк

, (1.11)

где

Ьн

- ширина кювета по низу, м;

Ик

- глубина кювета, м; m

- коэффициент крутизны откосов кювета.

20

Наимено вание точек |

Рас сто |

Рабочие отметки, м |

Сред няя рабо- |

Разность рабочих отметок, м |

Профильный объем, м3 |

Поправка на объем |

Итого земляных работ, м3 |

|||||||

ПК |

+ |

яние , м |

насып ь |

выем ка |

чая от метка, м |

насы пь |

вы емка |

уплотнения насы- 3 пи, м3 |

насы пь |

вы емка |

||||

0 |

00 |

80 |

130 |

|

0,65 |

1,30 |

648 |

|

65 |

713 |

|

|||

0 |

80 |

20 |

0,00 |

0,00 |

0,20 |

0,40 |

|

75 |

|

|

75 |

|||

1 |

00 |

|

|

0,40 |

|

|

|

|

|

|

|

|||

При

заполнении данных табл. 1.5 принято: В

=

10 м; m

=

1,5; in

=

0,030; b

н

= 0,4 м; h

к

= 0,6 м.

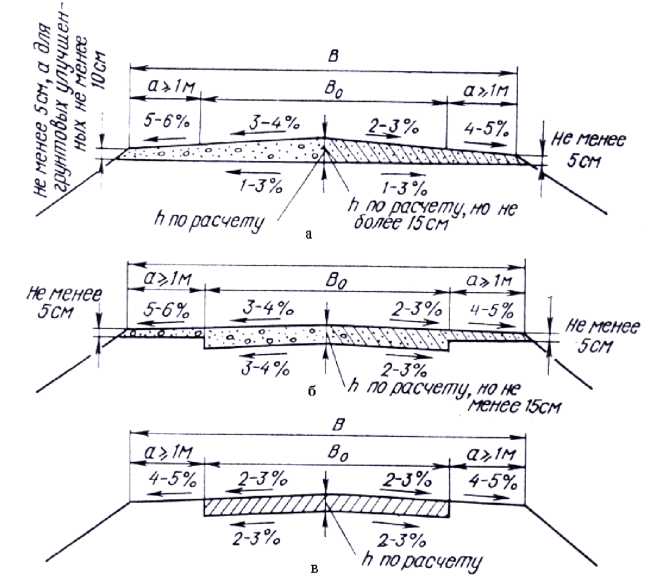

Конструирование

дорожной одежды и определение

потребности в дорожно-строительных

материалах

Дорожные

одежды по

характеру сопротивления нагрузок

от транспортных средств и по

реакции на климатические воздействия

подразделяются на жесткие с покрытием

из цементобетона, железобетонных плит,

с деревянными колесопроводами, а также

с асфальтобетонным покрытием на

цементобетонном основании и нежесткие

- все остальные виды дорожных одежд.

Конструкция

дорожной одежды в

зависимости от категории дороги,

материалов для ее устройства и

почвенно-грунтовых условий

земляного полотна может быть

однослойной и многослойной, а по

форме поперечного сечения

серповидной, полукорытной и корытной.

В целях экономии дорожно-строительных

материалов на лесовозных дорогах

21

Показатели |

ЗИЛ; Урал; МАЗ |

Урал; МАЗ; КамАЗ |

МАЗ; КамАЗ; КрАЗ |

Полная масса груженого автопоезда, т |

20-25 |

25-35 |

35-45 |

Толщина слоя покрытия (h1) см |

3-7 |

3-7 |

3-7 |

Толщина слоя основания (h2), см |

15-25 |

20-30 |

25-35 |

Толщина подстилающего слоя (h3), см |

20-30 |

25-35 |

30-40 |

Результаты

разработки после текстового обоснования

оформить схемами: предоставить

конструкцию по количеству слоев и

поперечное сечение дорожной одежды с

соответствующими размерами для

магистрали и ответвлений.

Поперечные

профили дорожных одежд бесколейного

типа приведены на рис. 1.6.

Потребность

в дорожно-строительных материалах в

расчете на километр магистрали и

веток должна быть определена для каждого

конструктивного слоя и разновидности

материала. Определяется она по формуле

=

1000 · Во

· hc

· К„р · Куш · Купл, (1.13)

где

V

- требуемое количество материала, м3/км;

Во

- ширина проезжей части дороги, м;

hc

- толщина конструктивного слоя, м;

22

Кпр

- коэффициент, учитывающий поперечный

профиль дорожной одежды (корытный - Кпр

= 1,0; полукорытный - Кпр

= 1,05^1,15; серповидный - Кпр

=

1,15^1,25);

Куш

- коэффициент, учитывающий уширение

дорожной одежды на кривых в плане; Куш

= 1,04^1,06;

К

упл

- коэффициент уплотнения материала при

укатке, Кут

=1,10^1,25.

Рис.

1.6. Поперечные профили дорожных одежд

лесовозных автомобильных дорог: а -

серповидный; б - полукорытный; в - корытный

Если

дорожная одежда устраивается из местного

грунта, улучшенного скелетными

добавками, или из грунтогравия и

грунтощебня, потреб

23

|

|

Категория дороги |

|

|

Наименование материала |

магистраль |

ветка |

|

расход материалов для устройства дорожной одежды |

||

|

Пример: |

|

|

1. |

Щебень рядовой III кл. прочности, м3 |

2100 |

- |

2. |

Грунтогравий, м3 |

- |

1800 |

|

в т.ч. гравий (60 %), м3 |

- |

1080 |

3. |

Песок среднезернистый для подстилающего слоя, м3 |

2600 |

2100 |

Для

дорожных одежд колейного (полосного)

типа сначала необходимо разработать

конструкцию покрытия по форме поперечного

сече

24

ния,

количеству и толщине конструктивных

слоев на грузовой и порожняковой

полосах.

Затем

следует установить тип, конструкцию,

размеры дорожных плит [14, с. 217-221] и

определить потребность в них на один

километр покрытия.

После

этого можно вычислить потребность в

материалах для порожняковой полосы,

засыпки межплитного пространства и

подстилающего слоя под плиты.

Результаты

расчетов свести в табл. 1.7.

Какие

показатели природных условий влияют

на качество проектирования лесовозных

дорог?

Какие

типы лесовозных дорог составляют

лесотранспортную сеть?

На

какие участки разделяют трассу по

трудности ее прокладки?

Назовите

последовательность построения

продольного профиля лесовозной дороги.

Назовите

основные типы поперечных профилей

дорожной одежды.

Как

осуществляется подсчет объемов земляных

работ по сооружению дороги?

От

каких показателей зависят количество

слоев дорожной одежды и их толщина?

25Контрольные вопросы

ОСНОВЫ

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды

дорожно-строительных работ

Под

организацией

строительства

понимают комплекс мероприятий,

определяющих метод выполнения работ,

численность и расстановку трудовых

и материально-технических ресурсов,

их взаимодействие и порядок использования,

а также систему управления ими в течение

всего периода строительства.

Дорожно-строительные

работы имеют ряд особенностей, к которым

относятся:

сложность

и разнообразие как видов строительных

работ, так и производимой продукции;

большая

протяженность и неравномерность

распределения объемов и видов работ;

зависимость

от природных факторов;

необходимость

добычи, переработки, доставки к месту

использования большого числа

песчаных, каменных, сборных конструкций

труб и других материалов.

Дорожно-строительные

работы подразделяются на линейные и

сосредоточенные.

К

линейным

относят работы с примерно одинаковыми

объемами на единице длины. Такими

являются: расчистка дорожной полосы;

возведение невысоких насыпей и

разработка неглубоких выемок; устройство

оснований и покрытий.

К

сосредоточенным

относят работы, большие объемы которых

сконцентрированы на отдельных участках

дороги небольшой протяженности. Это

возведение высоких насыпей и разработка

глубоких выемок, постройка искусственных

водопропускных сооружений (труб, мостов)

и отсыпка конусов около них.

Дорожные

работы являются линейно-протяженными,

поэтому к методам производства работ

и организации строительства предъявляются

особые требования. Для выполнения задач

организации строительства необходимо

определить объемы всех видов работ,

выбрать необходимую технику,

рассчитать сроки выполнения, составить

технологические карты и выбрать метод

проведения работ.

Различают

два основных способа организации

линейных дорожностроительных работ:

поточный и непоточный.

Поточным

методом

организации производства называют

метод непрерывного и равномерного

производства дорожно-строительных ра

26

бот,

которые выполняются специализированными

подразделениями (бригадами),

передвигающимися в одном направлении

по трассе строящейся дороги, оставляя

за равные промежутки времени (смену,

сутки) полностью готовые участки дороги.

Основным

показателем поточного метода является

его скорость (или темп), которая

определяется по формуле

Vn

= L , (

2.1)

Tk

—

tpn

—

tb

—

tnp

где

Vn

—

скорость (темп) потока, м;

L

—

длина строящегося участка дороги, м;

Tk

—

число календарных дней строительного

периода;

tpn

—

время на развертывание потока, дни;

tb

—

выходные и праздничные дни в строительном

периоде, дни;

tnp

—

время простоя по метеорологическим

условиям, дни.

Непоточные

методы

организации строительства дорог

применяют редко. К ним относят: метод

раздельной организации производства

и некомплексный поточный метод. Метод

раздельной организации производства

состоит в том, что каждый строительный

процесс выполняется самостоятельно.

Он применяется на объектах небольшого

протяжения. Некомплексный поточный

метод - это когда земляное полотно,

водопропускные и водоотводные

сооружения возводят за год до постройки

дорожной одежды, которую строят отдельно

поточным методом.

Выбор

того или иного метода работ определяется

объемом работ, директивными сроками

строительства, наличием дорожностроительных

машин, оборудования, материалов и

трудовых ресурсов.

Лесовозные

дороги строят подрядным и хозяйственным

способами. Доля подрядного строительства

дорог незначительна. В основном дороги

строятся хозяйственным способом самими

лесозаготовительными предприятиями.

Обоснование

технологии производства дорожно-строительных

работ

Строительство

дороги должно осуществляться в

соответствии с проектом

организации строительства,

который имеет следующие разделы:

характеристика условий строительства;

мероприятия подготовительного

периода; объемы работ и сроки их

выполнения; методы произ

27

водства

работ; потребность в рабочих,

дорожно-строительной технике и

материалах.

На

основании проекта организации

строительства составляется проект

производства работ.

В нем излагают следующие основные

работы: объемы и характеристика

дорожно-строительных работ на предстоящий

год; определение участков и объемов

сосредоточенных работ; расчет темпов

потоков и определение их состава;

определение потребности в рабочих,

машинах, инструментах, оборудовании,

горючем и других материалах по

каждому виду работ; расчет сроков

окончания строительства участков

дорог; разработка проектов карьерных

хозяйств и других подсобных производств;

составление линейного календарного

графика строительства; свободный расчет

потребности по всем видам материальных

ресурсов на год и основных

технико-экономических показателей.

Работы

по строительству дороги делятся на две

группы: подготовительные и основные.

К подготовительным

работам

относятся: техническая, организационная

и производственно-хозяйственная

подготовка, разрубка просеки и очистка

ее от кустарника, корчевка пней и снятие

растительного слоя и др. К основным

работам

относятся: строительство искусственных

водоотводных и водопропускных сооружений,

возведение земляного полотна,

устройство дорожной одежды; отделочные

работы и обустройство дороги.

Технология

дорожно-строительных работ - это

совокупность приемов и способов

разработки и перемещения грунтов,

строительных материалов и

полуфабрикатов, монтажа и обработки

их в дорожных конструкциях, выполняемых

в определенных последовательности и

режиме с целью сооружения дороги.

Принятая

технология производства работ должна

соответствовать климатическим сезонным,

гидрологическим, погодным, грунтовым

и другим местным условиям. При этом

необходимо широко применять методы

комплексной механизации всех

дорожно-строительных работ с применением

современной техники, технологии и

сведением к минимуму ручного труда.

Наибольшего

эффекта при строительстве можно

достигнуть при условии правильного

выбора дорожных машин, исходя из объемов

предстоящих работ и сроков строительства.

Подбор

комплектов машин для выполнения

отдельных строительных процессов

следует начинать с выбора ведущей

машины. Она должна обеспечивать

высокую производительность и минимальную

стоимость работ, в том числе и других

машин, входящих в данный комплект.

28

Для

предварительных соображений по

рациональному выбору ведущей машины

можно исходить из того, что наиболее

высокая стоимость земляных работ

получается при разработке грунта

экскаваторами с транспортировкой

автомобилями-самосвалами, затем при

разработке и перемещении грунта

скреперами и наиболее дешевая разработка

грунта бульдозерами.

При

разработке данной главы курсовой работы

необходимо конкретно определить

технологию и требуемую для этого технику

по каждому виду подготовительных и

основных работ для постройки заданного

участка магистрали, пользуясь при этом

следующими источниками [2, с. 149-175 и

271-338; 9, с.17-101; 14, с.70-115 и 133-221; 24, с.238- 287].

Подготовительные

работы при строительстве лесовозных

дорог

К

подготовительным относятся работы по

расчистке дорожной полосы от леса,

кустарника, пней, а также рыхление

плотных грунтов и снятие растительного

слоя там, где это предусмотрено проектом.

До

расчистки дорожной полосы обозначают

границы просеки, провешивают трассу,

закрепляют углы поворота, начало и

конец кривых, выносят в сторону

повторители пикетов.

Прорубку

просеки выполняют в действующих

лесозаготовительных предприятиях

основные лесозаготовительные бригады,

во вновь строящихся для этой цели

создают специальные бригады. Прорубку

просек следует проводить преимущественно

в зимний период. Валка деревьев и их

трелевка производятся общеизвестными

способами, используются при этом

бензопилы, валочно-пакетирующие машины,

трелевочные тракторы, челюстные

погрузчики и другие машины. Часть

древесины, которую предполагается

использовать для строительства

искусственных сооружений, других

устройств, раскряжевывают на необходимые

сортименты и провозят к местам

использования или укладывают в штабели

в пределах просеки. Вывозка хлыстов на

лесопромышленный склад осуществляется

лесовозными автопоездами.

Для

расчистки дорожной полосы от мелкого

леса и кустарника используют

кусторезы. Корчевку пней производят

под насыпями высотой до 0,5 м, в местах

расположения боковых резервов, выемок

и канав. Основная техника -

корчеватель-собиратель. При насыпи

высотой от 0,5 м до 1 м пни срезают вровень

с землей, а при насыпи высотой более 1

м пни можно оставлять.

Уборка

валунов и валежника может быть выполнена

корчевателями

29

или

бульдозерами одновременно с корчевкой

пней. Для снятия растительного слоя

применяют бульдозеры. Его срезают под

насыпью высотой до 1м, на площади

будущих выемок и резервов. Растительный

слой перемещают за пределы дорожной

полосы и укладывают так, чтобы он не

мешал дорожным работам. Впоследствии

его используют для планировки откосов

и рекультивации нарушенных земель.

После

того, как определена технология

выполнения подготовительных работ,

выбрана необходимая техника, нужно

разработать и вычертить технологическую

схему на их выполнение. При решении

этих вопросов следует пользоваться

рекомендациями учебно-методической

литературы [2, 9, 14, 24].

В

качестве примера в прил. 2(рис. П. 2.1)

приведена технологическая схема

выполнения подготовительных работ на

строительстве лесовозных дорог.

Возведение

земляного полотна

Расчистив

дорожную полосу, приступают к детальной

разбивке земляного полотна. Она

заключается в установке через каждые

20...50 м знаков, указывающих основные

размеры земляного полотна, по которым

можно воспроизвести поперечный профиль

дороги в натуре. Высотные отметки

должны быть продублированы за пределами

полосы проведения земляных работ. При

разбивке насыпей необходимо предусмотреть

запас по высоте на осадку грунта. У

подошвы откосов насыпей и бровок выемок

устанавливают откосники, обозначающие

направление откосов.

Сооружение

земляного полотна производится только

из пригодного грунта, который устанавливают

по гранулометрическому составу,

физико-механическим свойствам и

наличию примесей, влияющих на устойчивость

и прочность земляного полотна.

В

зависимости от направления перемещения

грунта при возведении насыпей и

разработке выемок применяют поперечный,

продольный и смешанный способы.

Поперечный

способ перемещения грунта

используют при возведении насыпей

из боковых резервов, продольный

- когда грунт из выемки перемещается в

насыпь, и смешанный

- когда грунт из боковых резервов путем

поперечного перемещения сосредотачивается

в определенном месте насыпи, а затем

путем продольной транспортировки

доставляется на место укладки.

Возведение

земляного полотна производится

различными комплектами машин, в

которых ведущими

машинами

могут быть: бульдозер,

30

автогрейдер,

скрепер, экскаватор. Сначала необходимо

выбрать ведущие машины, при помощи

которых станет экономически целесообразно

выполнять основные объемы земляных

работ, а затем выбрать вспомогательные

машины для выполнения всех прочих

работ, входящих в технологический

процесс сооружения земляного полотна.

В

состав вспомогательных

машин

по сооружению земляного полотна

включаются: катки для послойного

уплотнения грунта земляного полотна;

рыхлители для рыхления плотных грунтов;

автогрейдеры для профилирования

поверхности насыпи и планировки откосов

и дна резерва; бульдозеры или

автогрейдеры для разравнивания грунта,

доставленного автомобилями-самосвалами.

Отсыпку

насыпей ведут таким образом, чтобы

образовался ровный слой определенной

толщины, который можно было бы легко

уплотнить. Последовательно укладывая

слои грунта (толщиной 20-40 см) один на

один и уплотняя их, отсыпают насыпь до

проектной отметки. Такой способ

устройства насыпи называется способом

послойной отсыпки. При

этом способе отсыпки насыпи основные

работы ведут на двух захватках: на

одной создают слой грунта, на второй -

уплотняют его. Затем эти операции

меняют местами, и так - до полной отсыпки

насыпи.

При

сооружении земляного полотна из боковых

резервов бульдозером (см. рис. П.2.2)

соблюдают такую последовательность

операций:

разработка

и перемещение грунта первого слоя

бульдозером;

разравнивание

первого слоя бульдозером;

уплотнение

первого слоя пневмошинным катком;

разработка,

перемещение, разравнивание и уплотнение

второго и последующих слоев теми же

машинами.

После

возведения насыпи до проектной отметки

производят планировку откосов насыпи

автогрейдерами с откосниками;

профилирование земляного полотна

автогрейдером и планировку этой же

машиной откосов и дна резервов.

При

возведении земляного полотна на участках

пересечения болот или оврага с крутыми

склонами произвести послойную отсыпку

грунта невозможно. В этом случае отсыпку

ведут с самого начала до проектной

отметки. Такой способ устройства насыпи

называется способом

отсыпки насыпи с головы.

Недостатком данного способа является

невозможность уплотнения грунта

всей насыпи. Для устранения этого

недостатка применяют так называемый

комбинированный

способ отсыпки насыпи.

Сущность его состоит в сочетании отсыпки

с головы и послойной отсыпки. Например,

при сооружении насыпи через болото

можно ниж

31

Вместимость ковша скрепера, м3 |

Предельная дальность возки грунта, м |

|

прицепными скреперами |

самоходными скреперами |

|

До 3 |

300 |

- |

6 3 |

500.600 |

1500 |

0 6 |

750.800 |

2000 |

5 0 |

1000.1500 |

2200.3000 |

Для

возведения земляного полотна используют

также и экскаваторы (см. прил. 2, рис.

П.2.3), оборудованные обратной лопатой

(невысокие насыпи из канав и боковых

резервов), драглайном (насыпи из боковых

резервов и выемки в кавальер) и прямой

лопатой (глубокие выемки с погрузкой

грунта в транспортные средства). На

строительстве лесовозных дорог в

основном применяют экскаваторы с

обратной лопатой.

Насыпи

из привозных грунтов сооружают на

болотах и участках, где местный грунт

нельзя использовать для отсыпки насыпи.

Технологическая последовательность

возведения земляного полотна с

применением экскаватора и автосамосвалов

следующая: разрабатывают карьер и

грузят грунт экскаватором в

автосамосвалы; автомобили-самосвалы

доставляют грунт к месту укладки и

разгружают; разравнивают грунт

автогрейдерами или бульдозерами;

уплотняют грунт катками; профилируют

поверхность земляного полотна

автогрейдером.

В

супесчаных грунтах при высоте насыпи

до 0,8 м с использованием грунта из

двусторонних резервов с перемещением

на расстояние до 10 м насыпь можно

возводить автогрейдерами. До начала

работы снимается

32

Уплотняюшие |

Толщина слоя в плотном теле при грунтах, м |

Количество проходов (ударов) уплотняющих машин при грунтах |

||||

машины |

связных |

несвязных |

связных |

несвязных |

||

Кулачковый каток массой 3.5 т Катки на пневмошинах массой: |

0,15. 0,10. |

..0,20 ..0,15 |

|

|

8 12 |

|

10 т |

0,15. |

..0,20 |

0,20. |

.0,25 |

00 40 |

40 |

25 т |

0,10. |

..0.15 |

0,15. |

.0,20 |

8 2 68 |

6 8 |

|

0,30. |

..0,35 |

0,35. |

.0,40 |

00 40 |

40 |

50 т |

0,20. |

..0,25 |

0,25. |

.0,30 |

8 0 68 |

6 8 |

|

0,35. |

..0,40 |

0,45. |

.0,50 |

00 40 |

40 |

Трамбующая плита массой |

0.25. |

..0,30 |

0,35. |

.0,45 |

8 0 68 |

6 8 46 |

2 т при высоте |

0,80. |

..0,90 |

1,00. |

.1,10 |

4..5 |

4 2 |

падения 2 м |

0,70. |

..0,80 |

0,80. |

.0,90 |

8 6 |

6 4 |

Примечание.

В числителе приведены значения для

уплотнения грунта до плотности не менее

0,95, в знаменателе - до плотности не менее

0,98 от оптимальной.

33

Строительство

дорожной одежды

До

начала работ по строительству дорожной

одежды необходимо от повторителей

восстановить на земляное полотно

пикетаж, проверить соответствие

земляного полотна проекту.

При

строительстве дорожных одежд важно

правильно уложить на дорожное полотно

строительные материалы с тем, чтобы

обеспечить беспрепятственную развалку

их и проектную толщину слоев дорожной

одежды.

Толщина

слоев дорожной одежды по техническим

условиям должна быть не более 30 см для

песка, до 20 см для щебня и гравия при

уплотнении их катками статического

действия. Если толщина конструктивного

слоя больше, то его делят на два слоя.

Строительство

дорожной одежды, как и земляного полотна,

осуществляют комплектом

дорожно-строительных машин. Их строят

с усовершенствованными, переходными

и низшими покрытиями.

В

лесозаготовительных предприятиях

значительное количество дорог

грунтовых

и улучшенно-грунтовых.

Грунтовые дороги улучшают путем

добавления к дорожному грунту песка,

глины, гравия, щебня и других скелетных

добавок.

Добавки

песка и глины в грунт вводят с целью

получения оптимальной грунтовой

смеси. Наиболее качественное улучшение

грунтовой дороги достигается

внесением скелетных добавок из камня.

Для

введения добавок в грунт поверхностный

слой земляного полотна разрыхляют

кирковщиком автогрейдера или дорожной

фрезой.

Песок

и скелетные добавки доставляют

автосамосвалами и распределяют их

по земляному полотну автогрейдерами.

Перемешивание

добавок с грунтом производят автогрейдером.

Планировку выполняют также

автогрейдером.

Уплотняют

полученную смесь катком на пневматических

шинах. Основными типами покрытий

автомобильных лесовозных дорог являются

гравийные

и щебенчатые.

В

качестве материала покрытия используют

оптимальные гравийные смеси, щебень и

гравийно-песчаные (щебенчато-песчаные)

смеси. Наименьшая толщина слоя из щебня

или гравия в плотном теле должна быть

не менее 0,15 м при укладке на песчаное

основание.

Гравийные

дорожные одежды,

как правило, строят из оптимальной

грунтовой смеси. Технологический

процесс устройства однослойного

гравийного покрытия серповидного

профиля следующий. Гравийную оптимальную

смесь автосамосвалом доставляют на

дорогу, разгружают

34

в

одну или две линии и разравнивают

автогрейдером на всю ширину земляного

полотна.

Планировку

выполняют по высотным колышкам,

установленным по оси дороги, на кромках

проезжей части и на бровках земляного

полотна. Высота колышков устанавливается

с учетом коэффициента уплотнения

гравия, равного 1,25.1,30.

Далее

производят уплотнение с помощью

самоходных катков с гладкими металлическими

вальцами или самоходными катками на

пневматических шинах. Уплотнение ведут

от бровки земляного полотна к его оси

с перекрытием предыдущих проходов

последующими на

2...0,3

м.

При

постройке гравийного покрытия в два

слоя материал вывозят в полукорыто,

разравнивают, планируют и уплотняют

его. Верхний слой гравийного покрытия

устраивают аналогично однослойному

покрытию.

При

устройстве дорожной

одежды из щебня

рекомендуется такая технологическая

последовательность выполнения операций:

подвозка

песка автосамосвалами для подстилающего

слоя;

разравнивание

автогрейдером песка по ширине земляного

полотна;

уплотнение

песчаного слоя катками;

вывозка

щебня на насыпной слой автосамосвалами;

разравнивание

щебня автогрейдером;

уплотнение

щебня нижнего слоя катками с гладкими

металлическими вальцами;

вывозка

щебня на верхний слой для устройства

покрытия;

разравнивание

щебня при устройстве верхнего слоя;

уплотнение

щебня катком;

вывозка

щебня размером 3.10 мм;

разравнивание

и профилирование покрытия под шаблон;

уплотнение

покрытия до требуемой плотности.

При

устройстве щебеночного

покрытия с пропиткой битумом

используется следующая технология:

укладка слоя щебня размером 20.40 мм;

осаживание щебня тяжелым катком; поливка

щебня битумом, разогретым до

температуры 80°...150° С в зависимости от

его вязкости; уплотнение щебня,

пропитанного битумом; россыпь щебня

размером 3.10 мм; уплотнение слоя,

проверка ровности покрытия.

Расход

битума - 1,0.1,2 л/м2

на 1 см толщины пропитываемого слоя,

которую принимают равной 4.8 см. Температура

воздуха при пропитке не должна быть

ниже 100

С.

Сборные

покрытия из железобетонных плит

применяют на автомобильных лесовозных

дорогах, где отсутствуют местные

дорожно

35

строительные

материалы. Дороги с покрытием из

железобетонных плит строят однополосными

с разъездами и двухполосными.

Технологический

процесс устройства дорожного покрытия

из железобетонных плит следующий.

На спланированное и уплотненное

земляное полотно вывозят песок для

устройства подстилающего слоя.

Доставленный песок распределяют,

профилируют и уплотняют пневмокатком.

Восстанавливают ось дороги и от нее

колышками фиксируют местоположение

одного колесопровода. Между колышками

параллельно оси натягивают шнур, по

которому укладывают плиты. Плиты

другого колесопровода укладывают

по шаблону. Укладка плит производится

автокранами или плитоукладчиками. Для

соединения плит в колесопро- воде в

торцовые углубления плит забивают

деревянные бруски. Когда плиты на

участке дороги длиной 100...200 м уложены,

полосы между плитами и порожняковый

путь при двухполосных дорогах засыпают

песком. Доставленный песок разравнивают

и профилируют автогрейдером, а затем

уплотняют самоходными пневмокатками.

В

настоящее время на грузосборочных

магистралях и лесовозных автомобильных

дорогах высших категорий для устройства

покрытий используют асфальтобетон.

Асфальтобетонную смесь укладывают на

прочное, ровное, чистое и сухое основание.

Технологический

процесс устройства асфальтобетонных

покрытий состоит из следующих операций:

подготовка основания, подвозка и укладка

асфальтобетонной смеси, ее уплотнение.

Основание

очищают от пыли и грязи с помощью

дорожных щеток или сжатым воздухом,

обрабатывают битумными материалами

для создания прочного сцепления

между слоями. Укладку асфальтобетонной

смеси производят асфальтоукладчиками.

После того, как уложено 8.12

м полосы,

приступают к уплотнению.

Уплотнение

асфальтобетонной смеси производят

самоходными катками с гладкими

металлическими вальцами - сначала

легкими массой 5.8 т (4.6 проходов по одному

следу), а затем тяжелыми катками массой

10.15

т

(12.18

проходов).

Уплотнение должно обеспечивать

максимальную плотность асфальтобетонного

покрытия, при котором не происходит

последующего доуплотнения под

воздействием движения транспорта.

Технологические

схемы строительства дорожных одежд

приведены в прил. 2 (рис. П.2.4 ... П.2.8).

36

Контрольные

вопросы

Что

понимают под технологией производства

дорожно - строительных работ?

Назовите

основные методы строительства лесовозных

дорог.

Каковы

состав и содержание подготовительных

работ, выполняемых на дорожной

просеке?

Какова

особенность возведения земляного

полотна на болотах?

Назовите

способы возведения насыпей.

Расскажите

о технологии строительства дорожных

одежд из оптимальной грунтовой

смеси.

Какова

технология строительства дорожной

одежды из щебня методом заклинки?

Какова

технология строительства асфальтобетонных

покрытий?

37

ВЫВОЗКА

ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ АВТОТРАНСПОРТОМ

В

данной главе курсовой работы необходимо:

рассчитать основные производственно-технические

показатели (лесотранспортные измерители);

запроектировать состав лесовозного

автопоезда и определить полезную

нагрузку на него; определить

производительность лесовозных

автопоездов и потребность в тяговом и

прицепном составе, а также потребность

в топливно-смазочных материалах. По

результатам расчетов следует составить

сводную ведомость использования

лесовозного транспорта.

Расчет

лесотранспортных измерителей

Наиболее

важными показателями для расчетного

года эксплуатации лесовозной дороги

являются: грузооборот; грузовая работа;

среднее расстояние вывозки лесоматериалов;

эксплуатационная и приведенная длина

лесовозных путей; грузонапряженность

отдельных участков лесовозной

дороги. Эти показатели необходимо

определить при выполнении курсовой

работы.

Грузооборот

дороги

- это общий объем вывозки лесоматериалов

по данной дороге за расчетный период

времени. Обычно определяют годовой

грузооборот дороги. Грузооборот

лесовозной дороги является одним из

важнейших показателей, определяющим

загруженность дороги транспортными

средствами и требуемую для данных

условий категорию дороги, а

следовательно, и ее конструктивные

параметры. Для предприятий постоянного

действия расчетный годовой грузооборот

дороги определяют по величине годичной

лесосеки.

Расчетный

годовой грузооборот дороги приводится

в задании на курсовую работу.

Грузовая

работа

рассчитывается по формуле

η

П

R

=Σ 4i

· li

, (3.1)

i=1

где

R

- грузовая работа, м3·

км;

qi

- объем вывозки лесоматериалов с i-го

погрузочного пункта, м3;

li

- расстояние вывозки лесоматериалов

от i-го

погрузочного пункта до нижнего

лесосклада, км;

η

- число

погрузочных пунктов в годичной лесосеке,

шт.

Объем

погрузки лесоматериалов с каждого

погрузочного пункта определяется

исходя из условия размещения их на

лесосеках на карте:

38

№№ кварталов, в |

№№ |

Объем погрузки |

Расстояние вы- |

Грузовая |

которых ведется |

погру |

лесоматериалов |

возки от погру- |

работа |

заготовка древе |

зочных |

с погрузочного пункта, м3 |

зочного пункта |

II R |

сины |

пунктов |

l i, км |

м3 · км |

Пример |

1 |

500 |

40 |

20000 |

|

2 |

600 |

38 |

22800 |

ИТОГО |

|

Σ q— |

|

Σ jR II 1R |

Среднее

расстояние

вывозки вычисляется по формуле

Lcp

— RQod

, (3.2)

где

R

- общая грузовая работа.

Эксплуатационную

длину лесовозных путей

для расчетного года следует вычислять

по формуле

Lэкс

—

Х

+ LM

+ LB

+ Ly, (3.3)

где

Ьэкс

-

эксплуатационная длина путей, используемых

в расчетном году, км;

Х

- длина участка дороги от нижнего лесного

склада до точки А на карте (указана в

задании), км;

LM

-

длина участка магистрали, эксплуатируемого

в расчетном году, км;

39

Lg

-

длина веток, необходимых для освоения

расчетной годичной лесосеки, км;

Lу

-

длина усов, км;

LM

, Lg

и Lу

- измеряются по карте в масштабе.

Для

организации дорожной службы (установления

потребности в рабочих и технике по

содержанию и ремонту дорог) все типы

дорог приводятся к одной категории.

Приведенная

длина лесовозной дороги

определяется по формуле

Lnp

= К(Lm

+ Х) +

0,75 Lg

+ 0,5 Ly, (3.4)

где

К

- коэффициент приведения магистрали к

расчетной категории:

К

= 1,2 для дорог с асфальтобетонным или

цементобетонным покрытием; К

= 1,0 для дорог с щебеночной или другой

одеждой переходного типа;

0,75

и 0,5 - коэффициент приведения для веток

и усов соответственно.

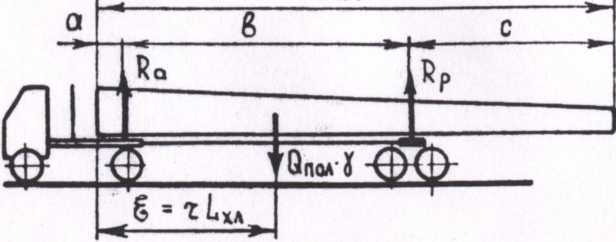

Проектирование

состава лесовозного поезда

Для

формирования состава автомобильного

поезда на базе заданного автомобиля

сначала необходимо определить расчетную

предельную полную массу его из условия

обеспечения возможности равномерного

движения на руководящем уклоне в

заданных дорожных условиях по формуле

Обр

= F

+

Slp

где

Q^p

- предельная полная масса лесовозного

поезда (по силе тяги автомобиля), т;

FK

- расчетная касательная сила тяги

автомобиля с учетом ограничения по

сцеплению, Н;

(Ό0

- основное

удельное сопротивление движению, Н/т;

g

- ускорение свободного падения, м/с2;

ip

- руководящий уклон дороги, %о.

Значение

силы тяги по двигателю принимают для

второй передачи коробки скоростей и

низшей передачи раздаточной коробки.

Силу

тяги по сцеплению определяют по формуле

40

.

, (3.5)

Тип покрытия |

W0, |

Н/т |

Цементобетонное, асфальтобетонное |

150. |

.200 |

Колейное из железобетонных плит |

200. |

250 |

Гравийное, щебеночное и грунтовое, обработанное вяжущими |

250. |

300 |

Гравийное и щебеночное без обработки |

350. |

.400 |

Грунтовое |

350. |

600 |

Снежно-уплотненное |

250. |

400 |

Ледяное |

250. |

300 |

Деревянно-лежневое |

200. |

..300 |

41

Технические

характеристики автомобилей и прицепного

состава приведены в прил. 3, а навесных

автомобильных гидравлических

манипуляторов - в прил. 4.

При

проектировании автопоездов с навесными

погрузочными манипуляторами по

данным прил. 4 следует выбрать марку

манипулятора, привести его основные

технические характеристики и уточнить

грузоподъемность той единицы

подвижного состава, на которой он

установлен.

В

зависимости от состава автомобильного

поезда и вида транспортируемых

лесоматериалов гидроманипулятор может

быть установлен в следующих местах:

на

автомобиле за кабиной или в задней

части шасси. Стрела манипулятора в

транспортном положении при этом

располагается над кабиной, на

лесоматериалах или поперек платформы

в месте установки;

на

полуприцепе в его передней или средней

части платформы с размещением стрелы

в транспортном положении на лесоматериалах

или поперек платформы в месте установки;

на

прицепе в передней его части с размещением

стрелы аналогично полуприцепу.

Изменение

грузоподъемности подвижной единицы

зависит от места установки манипулятора

и размещения его стрелы в транспортном

положении. Влияние трех навесных

гидроманипуляторов на грузоподъемность

пяти автомобилей приведено в прил. 5.

Для других автомобилей и навесных

гидроманипуляторов величину снижения

грузоподъемности следует устанавливать

по аналогии с прил. 5.

При

установке гидравлического манипулятора

на прицепе или полуприцепе их

грузоподъемность должна быть снижена

на величину веса погрузочного устройства,

так как добиться нормативных значений

осевых нагрузок (нагрузки на

опорно-сцепное устройство) можно путем

продольного смещения лесоматериалов

по платформе прицепной единицы. На

автомобиле это сделать невозможно

из-за малой длины платформы.

После

формирования состава автопоезда

определяется полезная нагрузка на

автопоезд.

Возможная

полезная нагрузка на автопоезд по силе

тяги автомобиля

а

_ Q6p

-

Ра

- Σ

Рпр

-

Ргм

п

Qnon , (38)

где

Qnm

-