- •Электрический привод

- •1.Информация о дисциплине

- •1.1. Предисловие

- •1.2. Содержание дисциплины и виды учебной работы

- •Раздел 1. Механика и принципы построения автоматизированного

- •Раздел 2. Электроприводы с двигателями постоянного тока (спец. 140211.65 – 26 часов; 140601.65, 140602.65 – 36 часов)

- •Раздел 3. Электроприводы с двигателями переменного тока (спец. 140211.65 – 26 часов; спец. 140601.65, 140602.65 – 36 часов)

- •Раздел 4. Энергетические характеристики и выбор мощности привода (спец. 140211.65 – 12 часов; спец. 140601.65, 140602.65 – 20 часов)

- •Раздел 5. Автоматическое управление электроприводами (спец. 140211.65 – 14 часов; спец. 140601.65, 140602.65 – 16 часов)

- •Раздел 6. Аппаратура управления и защиты электроприводов. Электропривод общепромышленных механизмов (спец. 140211.65 – 18 часов; спец. 140601.65, 140602.65 – 24 часа)

- •Заключение (2 часа)

- •2.2. Тематический план дисциплины

- •2.2.1. Специальность 140211.65

- •2.2.1.1. Очно-заочная форма обучения

- •2.2.1.2. Заочная форма обучения

- •2.2.2. Специальности 140601.65, 140602.65

- •2.2.2.1. Очно-заочная форма обучения

- •2.2.2.2. Заочная форма обучения

- •2.3. Временной график изучения дисциплины при использовании дот

- •2.4. Практический блок

- •2.5. Балльно-рейтинговая система оценки знаний

- •3. Информационные ресурсы дисциплины

- •3.1. Библиографический список

- •3.2. Опорный конспект Введение

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 1. Механика и принципы построения автоматизированного электропривода

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 2. Электроприводы с двигателями постоянного тока (дпт)

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 3. Электроприводы с двигателями переменного тока

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 4. Энергетические характеристики и выбор мощности привода

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 5. Автоматическое управление электроприводами

- •Вопросы для самопроверки

- •Раздел 6. Аппаратура управления и защиты электроприводов. Электропривод общепромышленных механизмов

- •Вопросы для самопроверки

- •Заключение

- •Глоссарий

- •3.3. Методические указания к проведению практических занятий

- •3.4. Методические указания к проведению лабораторных работ

- •3.4.1. Общие указания

- •Охрана труда и техника безопасности

- •3.4.2. Лабораторная работа 1 к разделу 2 «Электроприводы с двигателями постоянного тока»

- •1. Цель работы

- •2. Основные теоретические положения

- •3. Описание лабораторной установки

- •4. Методика проведения работы

- •5. Содержание отчёта

- •3.4.3. Лабораторная работа 2 к разделу 2 «Электроприводы с двигателя постоянного тока»

- •1. Цель работы

- •2. Основные теоретические положения

- •3. Описание лабораторной установки

- •4. Методика проведения работы

- •5. Содержание отчёта

- •3.4.4. Лабораторная работа 3 к разделу 5 «Автоматическое управление электроприводами»

- •Цель работы

- •2. Основные теоретические положения

- •3. Описание лабораторной установки

- •4. Методика проведения работы

- •5. Содержание отчёта

- •4. Блок контроля освоения дисциплины

- •Задача 1

- •Задача 2

- •4.2. Текущий контроль

- •Тесты текущего контроля

- •4.3. Итоговый контроль

- •Вопросы для подготовки к экзамену

- •Электрический привод

- •Электрический привод

- •1. Информация о дисциплине

- •2. Рабочие учебные материалы

- •3. Информационные ресурсы дисциплины

- •4. Блок контроля освоения дисциплины

5. Содержание отчёта

Отчёт должен содержать:

схему лабораторной установки;

паспортные данные машин и приборов;

таблицу опытных и расчётных данных;

основные расчётные формулы;

построенные механические характеристики с нанесением расчётных точек;

анализ полученных результатов.

3.4.3. Лабораторная работа 2 к разделу 2 «Электроприводы с двигателя постоянного тока»

Работа 2. Исследование механических характеристик двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением

1. Цель работы

Получение опытным путём электромеханических характеристик (естественной и искусственных) при различных способах регулирования скорости двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением и построение механических характеристик механическим путём.

2. Основные теоретические положения

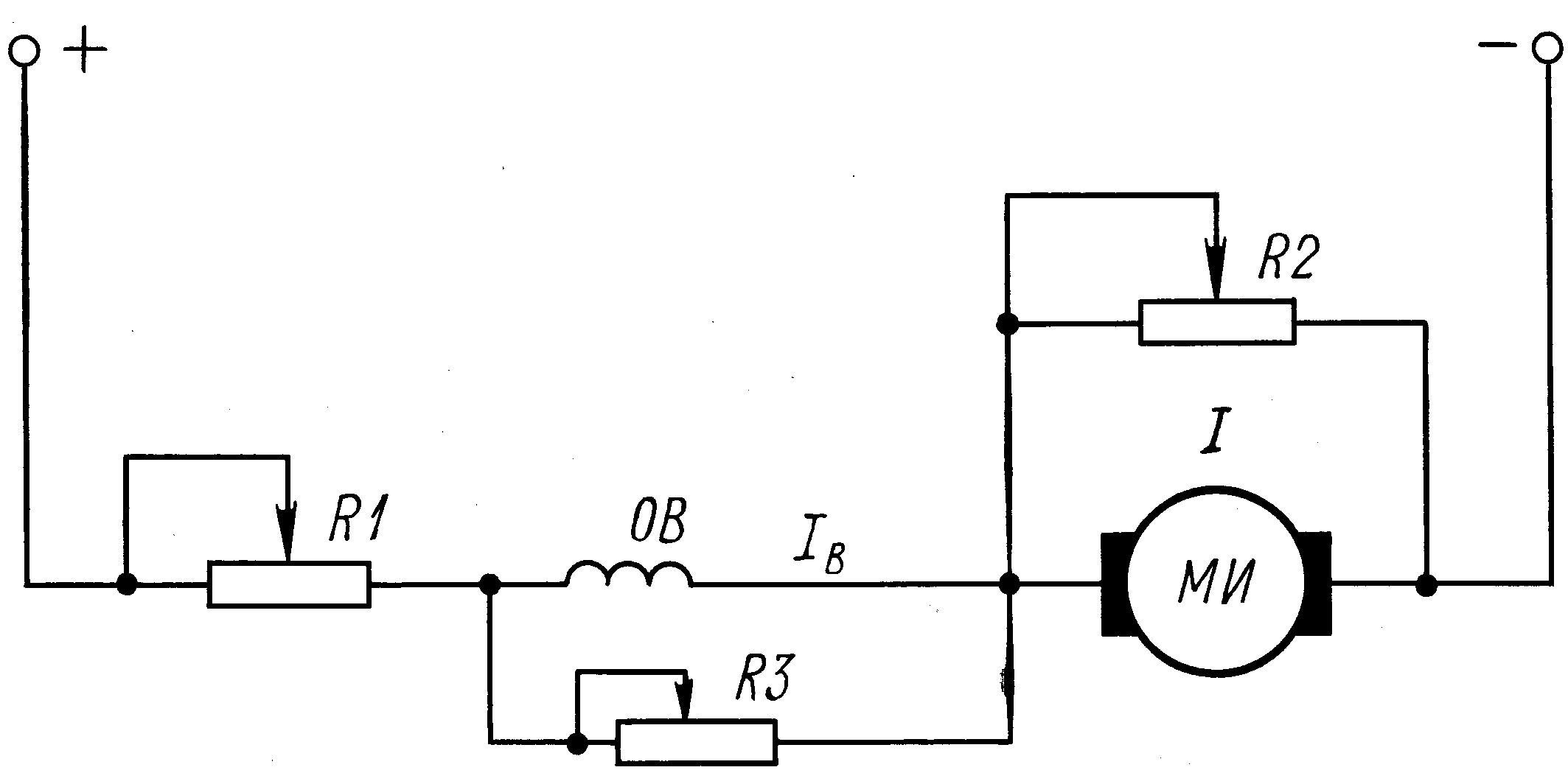

Принципиальная

схема включения двигателя постоянного

тока последовательного возбуждения

показана на рис. 6. Считая приближённо

![]() ,

получим

,

получим

![]()

.

(1)

.

(1)

Рис. 6

Чтобы

представить себе зависимость момента

от тока нагрузки, воспользуемся

соотношением

![]() .

Подставляя в него значение

,

получим

.

Подставляя в него значение

,

получим

![]() .

(2)

.

(2)

Как

видно из уравнения (1), регулирование

скорости возможно изменением сопротивления

якорной цепи R1

и потока возбуждения

при определённом значении тока I

(т. е.

изменением коэффициента

![]() ).

).

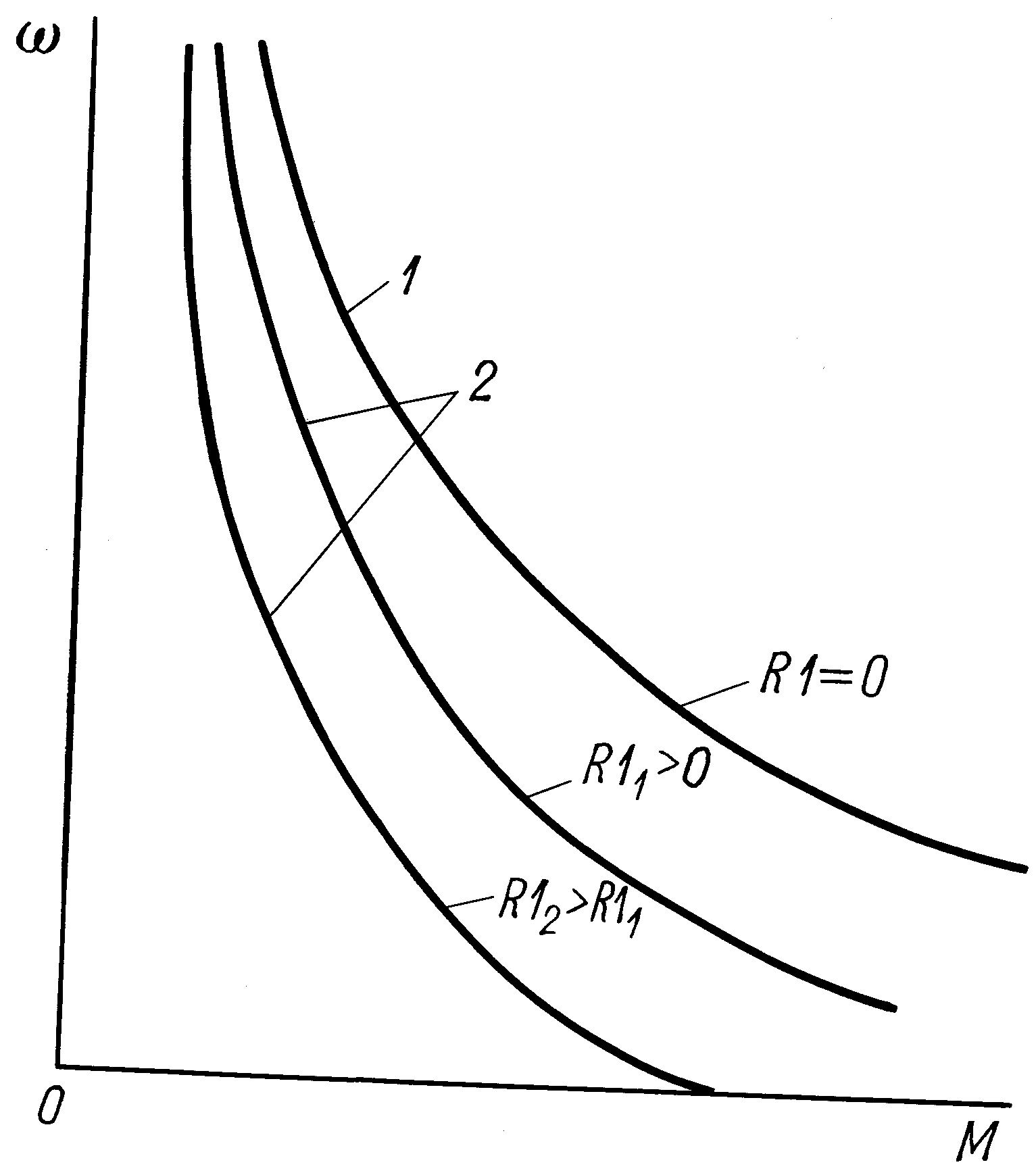

На рис. 7, а показаны естественная (1) и реостатные (2) механические характеристики двигателя постоянного тока последовательного возбуждения.

Увеличение сопротивления якорной цепи R будет уменьшать угловую скорость. Практически это достигается введением в цепь якоря сопротивления R1. При этом характеристики станут мягче (рис. 7, а).

а б в

Рис. 7

Изменение коэффициента возможно различными приёмами. В практике чаще всего применяют шунтирование обмотки возбуждения при помощи сопротивления R3 (Рис. 6). Здесь регулирование угловой скорости производится изменением магнитного потока двигателя, поскольку при заданном токе нагрузки I можно с помощью реостата R3 менять ток возбуждения. Механические характеристики при этом будут иметь вид, изображённый на рис. 7, б.

Изменение угловой скорости возможно и шунтированием якоря двигателя при помощи сопротивления R2 (рис. 6). Снижение скорости при этом обусловлено возрастанием потока благодаря увеличенному току, проходящему по обмотке возбуждения. В этом случае характеристики имеют пограничные скорости и пересекают ось координат. Величина пограничной скорости тем меньше, чем меньше величина шунтирующего сопротивления. Вследствие этого скорости при малых значениях нагрузки лежат значительно ниже, и жёсткость характеристики увеличивается (рис. 7, в).

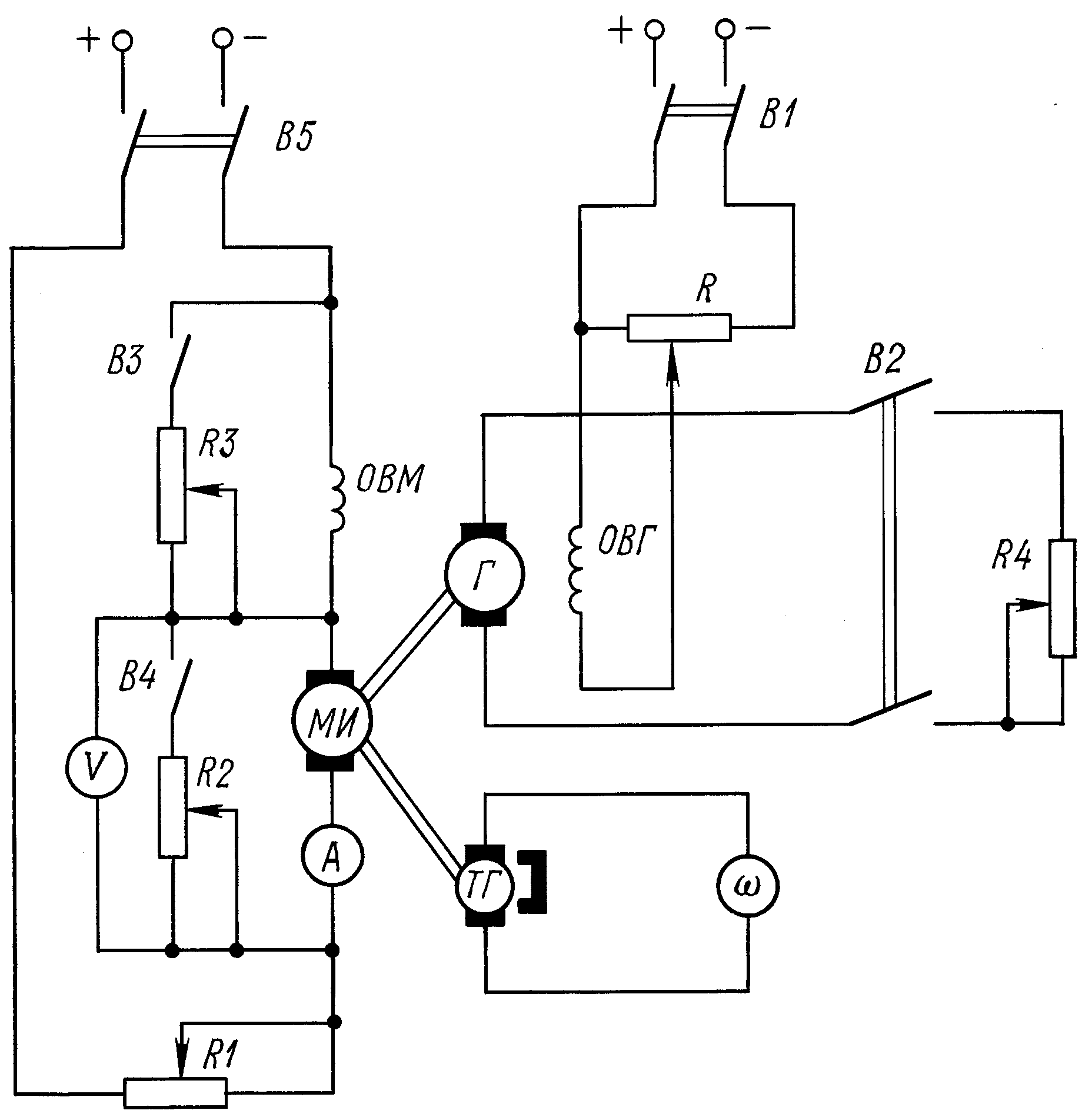

Рис. 8.

3. Описание лабораторной установки

Схема лабораторной установки приведена на рис. 8. Установка состоит из испытуемого двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением (МИ) и генератора постоянного тока Г с независимым возбуждением.

В цепь якоря испытуемого двигателя включён амперметр А для измерения тока в якорной цепи. Регулирование скорости испытуемого двигателя может производиться тремя способами: с помощью реостата R1, включённого последовательно в цепь якоря, реостатами R3 и R2, включёнными параллельно обмоткам возбуждения якоря двигателя через выключатели В3 и В4. Угловая скорость двигателя МИ измеряется с помощью электротахометра тахогенератора ТГ.

Двигатель

МИ приводит во вращение нагрузочный

генератор постоянного тока Г. Нагрузкой

в данном случае является момент

сопротивления Мс,

создаваемый в результате взаимодействия

тока I,

протекающего в якоре генератора Г, с

магнитным потоком

,

создаваемым обмоткой возбуждения ОВГ

машины Г (![]() ).

Электроэнергия, вырабатываемая

генератором Г, расходуется на нагрев

сопротивления R4.

).

Электроэнергия, вырабатываемая

генератором Г, расходуется на нагрев

сопротивления R4.