- •Предисловие.

- •1. Основные задачи искусственного интеллекта.

- •1.1. История развития систем искусственного интеллекта.

- •1.2. Обзор основных направлений в области искусственного интеллекта

- •1.3. Решение задач и искусственный интеллект

- •1.3.1. Графовое представление задачи в пространстве состояний.

- •1.3.2. Стратегии поиска в пространстве состояний

- •2. Проблемная область искусственного интеллекта

- •2.1. Представление знаний

- •2.2 Модели представления знаний

- •2.2.1. Семантические сети

- •2.2.2. Фреймы

- •2.2.3. Формальные логические модели

- •2.2.4. Продукционная модель

- •2.2.5. Вывод на знаниях

- •3. Сильные методы решения задач. Экспертные системы

- •3.1. Структура экспертных систем

- •3.2. Классификация экспертных систем

- •3.3. Отличие эс от других программных продуктов

- •3.4. Цикл работы экспертных систем

- •3.5. Технология проектирования и разработки экспертных систем

- •4. Принятие решений в условиях неопределенности

- •4.1. Нечеткая логика

- •4.1.1. Нечеткие множества

- •4.1.2. Более строгое представление о нечетких множествах

- •4.1.3. Основные характеристики нечетких множеств

- •4.1.4. Примеры нечетких множеств и их характеристик

- •4.1.5. Операции над нечеткими множествами

- •4.1.6. Четкое множество α-уровня (или уровня α)

- •4.1.7. Нечеткая и лингвистическая переменные

- •4.1.8. Нечеткие числа

- •5. Машинное обучение на основе нейронных сетей

- •5.1. Биологический нейрон и его математическая модель

- •5.1.1. Биологический нейрон

- •5.1.2. Искусственный нейрон

- •5.2. Нейросети

- •5.2.1. Классификация и свойства нейросетей

- •5.2.2. Обучение искусственных нейронных сетей

- •5.3. Теорема Колмогорова

- •5.4. Персептрон

- •5.4.1. Алгоритм обучения персептрона

- •5.4.2. Линейная разделимость и персептронная представляемость

- •Логическая функция

- •Входы и выходы нейронов сети,

- •5.5. Сеть обратного распространения

- •5.5.1. Алгоритм обучения сети обратного распространения

- •5.6. Сеть встречного распространения

- •5.6.1. Сеть Кохонена. Классификация образов

- •5.6.2. Алгоритм обучения сети Кохонена

- •5. 6.3. Нейроны Гроссберга. Входные и выходные звезды

- •5.6.4. О бучение входной звезды

- •5.6.5. Обучение выходной звезды

- •5.6.6. Двухслойная сеть встречного распространения

- •5.6.7. Алгоритм обучения сети встречного распространения

- •5.7. Стохастические сети

- •5.7.1. Обучение Больцмана

- •5.7.2. Обучение Коши

- •5.8. Сети с обратными связями

- •5.8.1. Сеть Хопфилда

- •5.8.2. Правило обучения Хебба

- •5.8.3. Процедура ортогонализации образов

- •5.9. Сеть дап (двунаправленная ассоциативная память)

- •5.10. Сеть арт (адаптивная резонансная теория)

- •5.10.1. Алгоритм функционирования сети арт-1

- •Список иллюстраций

5.1. Биологический нейрон и его математическая модель

5.1.1. Биологический нейрон

Рис. 6.1. Взаимосвязь биологических

нейронов

Н ервная

система и мозг человека состоят из

нейронов, соединенных

между собой нервными волокнами. Нервные

волокна способны передавать

электрические импульсы между нейронами.

Все процессы перехода

раздражений от кожи, ушей и глаз к мозгу,

процессы мышления и

управления действиями реализуются в

живом организме как передача электрических

импульсов между нейронами. Нейрон

(нервная

клетка) является особой

биологической клеткой, которая

обрабатывает информацию (рис. 6.1). Он

состоит из тела,

или

сомы,

и

отростков нервных волокон двух типов:

дендритов,

по

которым принимаются импульсы, и

единственного аксона,

по

которому нейрон может передавать

импульс. Тело нейрона включает ядро,

которое

содержит информацию о наследственных

свойствах, и плазму,

обладающую

молекулярными средствами для производства

необходимьж нейрону материалов.

Нейрон получает сигналы (импульсы) от

аксонов других нейронов

через дендриты (приемники) и передает

сигналы, сгенерированные телом клетки,

вдоль своего аксона (передатчика),

который в конце разветвляется

на волокна. На окончаниях этих волокон

находятся специальные

образования — синапсы,

которые

влияют на величину импульсов. Кора

головного мозга человека содержит

около

ервная

система и мозг человека состоят из

нейронов, соединенных

между собой нервными волокнами. Нервные

волокна способны передавать

электрические импульсы между нейронами.

Все процессы перехода

раздражений от кожи, ушей и глаз к мозгу,

процессы мышления и

управления действиями реализуются в

живом организме как передача электрических

импульсов между нейронами. Нейрон

(нервная

клетка) является особой

биологической клеткой, которая

обрабатывает информацию (рис. 6.1). Он

состоит из тела,

или

сомы,

и

отростков нервных волокон двух типов:

дендритов,

по

которым принимаются импульсы, и

единственного аксона,

по

которому нейрон может передавать

импульс. Тело нейрона включает ядро,

которое

содержит информацию о наследственных

свойствах, и плазму,

обладающую

молекулярными средствами для производства

необходимьж нейрону материалов.

Нейрон получает сигналы (импульсы) от

аксонов других нейронов

через дендриты (приемники) и передает

сигналы, сгенерированные телом клетки,

вдоль своего аксона (передатчика),

который в конце разветвляется

на волокна. На окончаниях этих волокон

находятся специальные

образования — синапсы,

которые

влияют на величину импульсов. Кора

головного мозга человека содержит

около

![]() нейронов. Каждый

нейрон связан с

нейронов. Каждый

нейрон связан с

![]() другими нейронами. В целом мозг человека

содержит

приблизительно от

другими нейронами. В целом мозг человека

содержит

приблизительно от

![]() до

до

![]() взаимосвязей.

взаимосвязей.

5.1.2. Искусственный нейрон

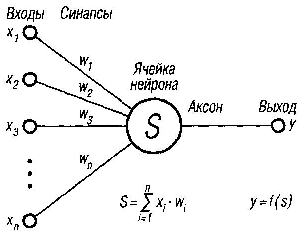

Рис. 6.2. Модель искусственного

нейрона

Каждый

искусственный нейрон характеризуется

своим текущим состоянием

по аналогии с нервными клетками

головного

мо зга,

которые могут быть возбуждены или

заторможены. Искусственный нейрон

обладает

группой синапсов

— однонаправленных

входных связей, соединенных с выходами

других нейронов, а также имеет аксон

—

выходную связь данного нейрона, с

которой сигнал (возбуждения или

торможения)

поступает на синапсы следующих

нейронов. Общий вид искусственного

нейрона приведен на рис. 6.2.

зга,

которые могут быть возбуждены или

заторможены. Искусственный нейрон

обладает

группой синапсов

— однонаправленных

входных связей, соединенных с выходами

других нейронов, а также имеет аксон

—

выходную связь данного нейрона, с

которой сигнал (возбуждения или

торможения)

поступает на синапсы следующих

нейронов. Общий вид искусственного

нейрона приведен на рис. 6.2.

Искусственный

нейрон в первом приближении

имитирует свойства биологического

нейрона. Здесь множество входных

сигналов,

обозначенных

![]() поступает

на искусственный нейрон. Эти входные

сигналы, в совокупности обозначаемые

вектором X,

соответствуют

сигналам, приходящим в синапсы

биологического нейрона. Каждый синапс

характеризуется величиной статической

связи или

ее весом

поступает

на искусственный нейрон. Эти входные

сигналы, в совокупности обозначаемые

вектором X,

соответствуют

сигналам, приходящим в синапсы

биологического нейрона. Каждый синапс

характеризуется величиной статической

связи или

ее весом

![]()

Каждый

сигнал умножается на соответствующий

вес

![]() и поступает

на суммирующий блок. Каждый вес

соответствует «силе» одной биологической

синапсической связи. (Множество весов

в совокупности обозначаются

вектором W.)

Суммирующий блок, соответствующий телу

биологического

элемента, складывает взвешенные входы

а

и поступает

на суммирующий блок. Каждый вес

соответствует «силе» одной биологической

синапсической связи. (Множество весов

в совокупности обозначаются

вектором W.)

Суммирующий блок, соответствующий телу

биологического

элемента, складывает взвешенные входы

а лгебраически,

создавая величину S.

Таким образом, текущее состояние нейрона

определяется

как

взвешенная сумма его входов:

лгебраически,

создавая величину S.

Таким образом, текущее состояние нейрона

определяется

как

взвешенная сумма его входов:

![]()

Выход

нейрона есть функция его состояния:

Выход

нейрона есть функция его состояния:

![]() где f

- активационная

функция, более

точно моделирующая

нелинейную передаточную характеристику

биологического нейрона и предоставляющая

нейронной

сети большие возможности. Примеры

некоторых

активационных функций представлены в

табл. 5.1 и на рис. 6.3. Наиболее

распространенными

являются пороговая и сигмоидальная

активационные

функции.

где f

- активационная

функция, более

точно моделирующая

нелинейную передаточную характеристику

биологического нейрона и предоставляющая

нейронной

сети большие возможности. Примеры

некоторых

активационных функций представлены в

табл. 5.1 и на рис. 6.3. Наиболее

распространенными

являются пороговая и сигмоидальная

активационные

функции.

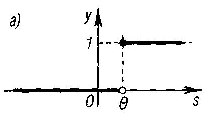

Таблица 5.1

Функции активации нейронов

Название |

Формула |

Область значений |

|

Пороговая (функция единичного скачка) |

|

|

|

Линейная |

|

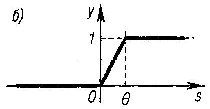

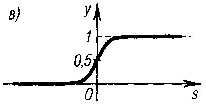

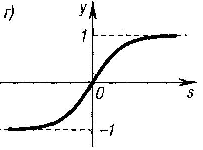

Рис. 6.3. Примеры

активационных функций: a) функция

единичного скачка; б)

линейный

порог; в)

логистическая

функция; г) гиперболический тангенс |

|

Логистическая (сигмоидальная) |

|

|

|

Гиперболический тангенс |

|

|

|

Линейная с насыщением (линейный порог) |

|

|

|

Пороговая

функция ограничивает

активность нейрона значениями 0 или

1 в зависимости от величины комбинированного

входа s.

Как правило, входные значения в этом

случае также используются бинарные:

![]() .

Чаще всего удобнее вычесть пороговое

значение

.

Чаще всего удобнее вычесть пороговое

значение

![]() ,

называемое

смещением, из величины комбинированного

входа и рассмотреть пороговую

функцию в математически эквивалентной

форме:

,

называемое

смещением, из величины комбинированного

входа и рассмотреть пороговую

функцию в математически эквивалентной

форме:

![]()

![]()

Здесь

![]() -

величина смещения, взятая

с противоположным знаком. Смещение

обычно

интерпретируется как связь, исходящая

от элемента, значение

которого всегда равно 1. Комбинированный

вход тогда можно представить

в виде

-

величина смещения, взятая

с противоположным знаком. Смещение

обычно

интерпретируется как связь, исходящая

от элемента, значение

которого всегда равно 1. Комбинированный

вход тогда можно представить

в виде

![]() всегда считается равным 1.

всегда считается равным 1.

Логистическая

функция, или

сигмоид,

непрерывно заполняет

своими значениями диапазон от 0 до 1;

параметр а

всегда

положителен.

При уменьшении параметра а

график

сигмоида становится более пологим, в

пределе при

![]() вырождаясь в горизонтальную линию на

уровне 0,5, при увеличении параметра а

график

сигмоида приближается

к виду функции единичного скачка с

порогом 0. Следует отметить, что

сигмоидальная функция дифференцируема

на всей- оси абсцисс, что используется

в некоторых алгоритмах обучения. Кроме

того, она обладает

свойством усиливать слабые сигналы и

предотвращает насыщение от больших

сигналов, так как они соответствуют

тем областям аргументов, где

сигмоид имеет пологий наклон.

вырождаясь в горизонтальную линию на

уровне 0,5, при увеличении параметра а

график

сигмоида приближается

к виду функции единичного скачка с

порогом 0. Следует отметить, что

сигмоидальная функция дифференцируема

на всей- оси абсцисс, что используется

в некоторых алгоритмах обучения. Кроме

того, она обладает

свойством усиливать слабые сигналы и

предотвращает насыщение от больших

сигналов, так как они соответствуют

тем областям аргументов, где

сигмоид имеет пологий наклон.