- •Глава 11. Зрение. О.-й. Грюссер, у. Грюссер-Корнелъс

- •11.1. Смотреть, видеть, созерцать

- •Движения глаз при рассматривании сложных изображений

- •Нейронная регуляция движений глаз

- •11.2. Свет и его восприятие

- •Глава 11. Зрение 239

- •Глаз и его диоптрический аппарат

- •Формирование изображения на сетчатке

- •Глава 11. Зрение 243

- •Оптические недостатки глаза и аномалии рефракции

- •Глава 11. Зрение 245

- •Исследование внутренней структуры глаза с помощью офтальмоскопа

- •Внутриглазное давление

- •11.3. Восприятие и обработка сигналов сетчаткой

- •Глава 11. 3pehие 247

- •Теория двойственности зрения

- •Процесс трансдукции при зрении

- •Глава 11. Зрение 249

- •Роговично-сетчаточный потенциал и электроретинограмма (эрг)

- •Глава 11. Зрение 251

- •Рецептивные поля нейронов сетчатки

- •Классы ганглиозных клеток сетчатки

- •11.4. Нейрофизиология и психофизика восприятия света и темноты

- •Глава 11. Зрение 253

- •Нейрофизиологическая основа одновременного контраста

- •Изменение остроты зрения и организации рецептивных полей при изменениях окружающей освещенности

- •Световая и темновая адаптация, послеобразы. Влияние сверхъярких стимулов

- •Глава 11. Зрение 255

- •Фосфены давления

- •Временные особенности передачи сигналов в сетчатке

- •11.5. Обработка сигналов в центральных отделах зрительной системы Центральные зрительные пути

- •Глава 11. Зрение 257

- •Ретинотопическая организация зрительного пути

- •Обработка сигналов в латеральном коленчатом теле (лкт)

- •Обработка сигналов в первичной зрительной коре (VI, поле 17)

- •Глава 11. Зрение 259

- •Примеры «отбора сигналов» нейронами зрительной коры

- •Зрительные области коры мозга за пределами первичной зрительной коры (экстрастриарная зрительнаи кора)

- •Глава 11. Зрение 261

- •Движение глаз и активация корковых зрительных нейронов

- •Нейронное отображение окружающего пространства

- •Глава 11. Зрение 263

- •11.6. Практические и клинические аспекты физиологии зрения Нейрофизиологические основы восприятия формы

- •Измерение остроты зрения

- •Определение поля зрения и его дефектов с помощью периметрии

- •Глава 11. Зрение 265

- •Восприятие глубины

- •Зрительное восприятие движения и собственного движения наблюдателя

- •Косоглазие

- •Глава II. Зрение 269

- •11.7. Цветовое зрение Цвет и измерение цвета

- •Глава 11. Зрение 271

- •Физиологическая основа цветового зрения

- •Глава 11. Зрение 273

- •Нарушения цветового зрения

- •11.8. Литература

Глава 11. Зрение 271

|

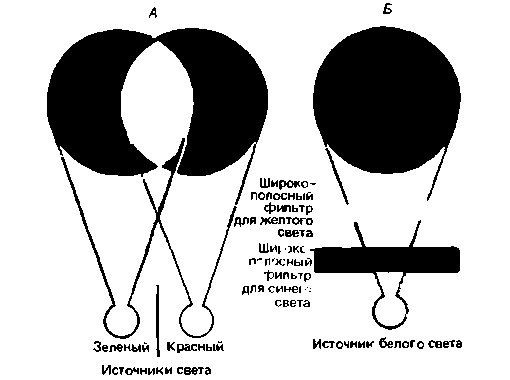

Рис. 11.41. Схема аддитивного (А) и субтрактивного (Б) смешения цветов |

(λ = 589 нм) на одну половину круга, а смесь спектральных красного (λ = 671 нм) и зеленого (λ = = 546 нм) - на другую (рис. 11.41). Задача испытуемого - подобрать соотношение красного и зеленого, чтобы получилась смесь желтого цвета, неотличимая от его спектрального эквивалента. Результат описывается уравнением смешения цветов

а(красный.

671) + b(зеленый,

546)![]() с

(желтый, 589),

с

(желтый, 589),

(12)

где

символ

![]() означает

эквивалентность

ощущения и

не имеет математического смысла. У

людей с нормальным

цветовым зрением коэффициент для

красной

составляющей - примерно 40, а для зеленой

- около

33 относительных единиц (если для желтого

цвета

он равен 100).

означает

эквивалентность

ощущения и

не имеет математического смысла. У

людей с нормальным

цветовым зрением коэффициент для

красной

составляющей - примерно 40, а для зеленой

- около

33 относительных единиц (если для желтого

цвета

он равен 100).

Если смешать аддитивно два монохроматических световых стимула, один в диапазоне 430-555 нм, а другой - 492 660 нм, всегда можно получить белый цвет, подобрав соответствующую их пропорцию. Однако смешение монохроматических лучей с длиной волны более 660 и менее 430 нм белого цвета никогда не даст; получатся оттенки пурпурного, отсутствующие в спектре (рис. 11.40, 11.43).

Белый цвет. Для каждого тона на цветовом круге существует другой тон, дающий при аддитивном смешении с ним белый цвет. Константы (весовые коэффициенты а и b) такого уравнения смешения цветов

a{F1}+b{F2}![]() с

(белый) (13)

с

(белый) (13)

зависят от определения белою цвета. Любую пару тонов F1 и F2, удовлетворяющую уравнению (13), называют дополнительными цветами.

Субтрактивное смешение цветов отличается от аддитивного тем, что является чисто физическим процессом.

Если белый свет пропустить через два фильтра с широкой полосой пропускания - сначала через синий, а затем через желтый,-получится «смесь» зеленого цвета, поскольку через оба фильтра могут пройти только зеленые световые лучи (рис. 11.41). Художник, смешивая краски, производит субтрактивное смешение цветов, поскольку отдельные гранулы пигментов действуют как широкополосные хроматические фильтры.

Трихроматичность. При нормальном цветовом зрении любой тон (F4) может быть получен путем аддитивного смешения трех других определенным образом подобранных тонов (F1 — F3). Это записывается в виде уравнения необходимых и достаточных условий цветоощущения

a{F1}

+ b{F2}+c{F3}![]() d{F4}. (14)

d{F4}. (14)

Согласно международной конвенции, в качестве главных цветов Fl , F2 и F3, используемых для построения современных метрических цветовых систем, выбраны спектральные цвета с длинами волн 700 (красный), 546 (зеленый) и 435 (синий) нм. Для получения белого цвета при их аддитивном смешении весовые коэффициенты должны быть связаны соотношением

a + b + c = d=l. (15)

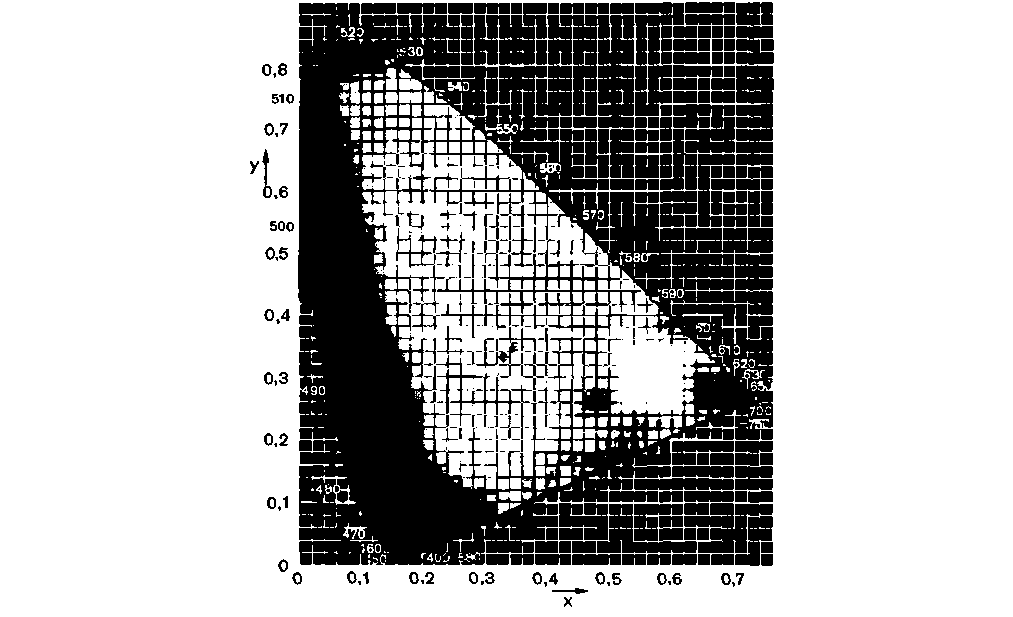

Результаты физиологических экспериментов по цветовосприятию, описываемые уравнениями (11)(14), могут быть геометрически представлены в виде диаграммы цветности («цветового треугольника»), приведенной на рис. 11.42. Оттенки серого, присутствующие в цветовом теле, здесь опущены, так что трехмерная модель вырождается в двумерную. Согласно этой диаграмме, при смешении двух цветов точка, соответствующая получаемому цвету, лежит на соединяющей их прямой. Чтобы найти пары дополнительных цветов, необходимо провести прямую через «белую точку» (Е) [9, 12, 13, 16, 31, 33].

Теории цветового зрения. Ниже описаны две наиболее известные из этих теорий. В свое время между их сторонниками велись жаркие споры, однако сейчас обе можно рассматривать как взаимодополняющие теоретические интерпретации феномена пветового зрения. Каждая из них «правильно» описывает свой уровень афферентной зрительной системы и подтверждается прямыми физиологическими измерениями. Попытка синтеза двух этих конкурирующих теорий была предпринята 80 лет назад Иоганнесом фон Крисом, предложившим свою зонную теорию.

Трехкомпонентная теория, разработанная Юнгом, Максвеллом и Гельмгольцем, постулирует, что три разных типа колбочек при фотопическом зрении работают как независимые рецепторные системы. Комбинации получаемых от них сигналов анализируются двумя нейронными системами - восприятия яркостн и цвета. Справедливость этой теории подтверждается закономерностями цветовосприятия на нижнем пределе фотопической чувствительности: в таких условиях различаются только три тона- красный, зеленый и синий. Прямые измерения спектров поглощения фотопигментов одиночных колбочек и записи их рецепторных потенциалов в сетчатке животных с цветовым зрением (см. с. 248 и далее) объективно подтвердили наличие трех типов цветовых рецепторов.

272 ЧАСТЬ III. ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕНСОРНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ

|

Рис. 11.42. Цветовой треугольник, соответствующий немецкому стандарту DIN 5033. Область белого цвета окружает точку Е. В основании треугольника оттенки пурпурного тона. При аддитивном смешении двух цветов А и В результирующий цвет лежит на линии, соединяющей соответствующие точки. Дополнительные цвета лежат на линиях, проходящих через точку Ε |

Теория оппонентных цветов. Полярное расположение тонов на цветовом круге легло в основу другого подхода к цветовосприятию. Мах и Геринг предположили, что все хроматические валентности обусловлены четырьмя первичными цветами (Urfarben) красным, желтым, зеленым и синим. Согласно Герингу, они связаны попарно двумя физиологическими процессами, у каждого из которых антагонистическая организация, восприятия зелено-красного и желто-синего. Третий оппонентный процесс постулирован для ахроматических дополнительных цветов - белого и черного. Термин «оппонентные цвета» основан на полярной природе цветовосприятия. Другими словами, не может быть «зеленовато-красного» и «синевато-желтого» цветов. Эта теория подтверждается эффектами одновременного и последовательного хроматического контраста. Например, если серый круг окружен ярко-зеленым кольцом, то за счет одновременного цветового контраста он приобретает красноватый оттенок. Если кольцо убрать, наблюдатель увидит красное кольцо, окружающее зеленоватый круг (последовательный хроматический контраст). Теория оппонентных цветов Геринга постулирует наличие антагонистических цветоспецифичных нейронных механизмов. Вероятно, уровень, на котором они действуют, у разных позвоночных неодинаков [5, 8, 9, 12, 13, 16, 31].