- •Глава 11. Зрение. О.-й. Грюссер, у. Грюссер-Корнелъс

- •11.1. Смотреть, видеть, созерцать

- •Движения глаз при рассматривании сложных изображений

- •Нейронная регуляция движений глаз

- •11.2. Свет и его восприятие

- •Глава 11. Зрение 239

- •Глаз и его диоптрический аппарат

- •Формирование изображения на сетчатке

- •Глава 11. Зрение 243

- •Оптические недостатки глаза и аномалии рефракции

- •Глава 11. Зрение 245

- •Исследование внутренней структуры глаза с помощью офтальмоскопа

- •Внутриглазное давление

- •11.3. Восприятие и обработка сигналов сетчаткой

- •Глава 11. 3pehие 247

- •Теория двойственности зрения

- •Процесс трансдукции при зрении

- •Глава 11. Зрение 249

- •Роговично-сетчаточный потенциал и электроретинограмма (эрг)

- •Глава 11. Зрение 251

- •Рецептивные поля нейронов сетчатки

- •Классы ганглиозных клеток сетчатки

- •11.4. Нейрофизиология и психофизика восприятия света и темноты

- •Глава 11. Зрение 253

- •Нейрофизиологическая основа одновременного контраста

- •Изменение остроты зрения и организации рецептивных полей при изменениях окружающей освещенности

- •Световая и темновая адаптация, послеобразы. Влияние сверхъярких стимулов

- •Глава 11. Зрение 255

- •Фосфены давления

- •Временные особенности передачи сигналов в сетчатке

- •11.5. Обработка сигналов в центральных отделах зрительной системы Центральные зрительные пути

- •Глава 11. Зрение 257

- •Ретинотопическая организация зрительного пути

- •Обработка сигналов в латеральном коленчатом теле (лкт)

- •Обработка сигналов в первичной зрительной коре (VI, поле 17)

- •Глава 11. Зрение 259

- •Примеры «отбора сигналов» нейронами зрительной коры

- •Зрительные области коры мозга за пределами первичной зрительной коры (экстрастриарная зрительнаи кора)

- •Глава 11. Зрение 261

- •Движение глаз и активация корковых зрительных нейронов

- •Нейронное отображение окружающего пространства

- •Глава 11. Зрение 263

- •11.6. Практические и клинические аспекты физиологии зрения Нейрофизиологические основы восприятия формы

- •Измерение остроты зрения

- •Определение поля зрения и его дефектов с помощью периметрии

- •Глава 11. Зрение 265

- •Восприятие глубины

- •Зрительное восприятие движения и собственного движения наблюдателя

- •Косоглазие

- •Глава II. Зрение 269

- •11.7. Цветовое зрение Цвет и измерение цвета

- •Глава 11. Зрение 271

- •Физиологическая основа цветового зрения

- •Глава 11. Зрение 273

- •Нарушения цветового зрения

- •11.8. Литература

Глава 11. Зрение 249

|

Рис. 11.15. Результаты микроспектрофотометрических измерений спектров поглощения одиночных рецепторов сетчатки человека (образцы взяты во время операций). Кривые дифференциальные спектры (разница спектров поглощения до и после выцветания). Можно различить три типа колбочек (по Brown, Wald, Science, 1964, 144, 45, схематизировано) |

вых каналов мембраны рецептора; цГМФ заставляет их оставаться «открытыми». Тогда первичный фотохимический процесс состоит в восстановлении за несколько миллисекунд цГМФ за счет цепочки ферментативных реакций: натриевая проводимость уменьшается и возникает гиперполяризационный вторичный рецепторный потенциал. Предполагается, что при этом молекула родопсина, превратившись в метародопсин II за счет поглощения фотона, в крайне быстрой последовательности активирует множество молекул фермента («трансдуцина»), что приводит к начальному «усилению» первичного фотохимического процесса, поскольку «трансдуцин» управляет цГМФ [4, 5, 8, 34, 46, 53, 56а].

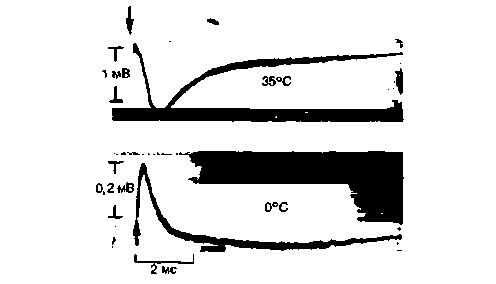

Первичный рецепторный потенциал фоторецепторов и фотохимические компоненты световой и темновой адаптации. Конформационное изменение молекулы родопсина генерирует с очень коротким латентным периодом (меньше 1 мс) электрический потенциал, называемый первичным (ранним) рецепторным потенциалом (РРП) (рис. 11.16). В нем несколько компонентов, которые можно выявить, постепенно снижая температуру сетчатки. Когда зрительный пигмент распадается на ретинол и опсин, происходит его ресинтез за счет цепи поглощающих энергию ферментативных реакций. Если на сетчатку падает постоянный поток фотонов, устанавливается динамическое равновесие между процессами выцветания зрительного пигмента под действием света и его регенерации с участием ферментов. Если сетчатки достигает меньше света, оно сдвигается в сторону более высокой концентрации родопсина. Это фотохимическая основа хорошо всем известной темновой адаптации глаза (см. с. 254, 255). В ходе нее амплитуда РРП, вызываемого световыми стимулами постоянной интенсивности, повышается, поскольку возрастает вероятность соударения падающих фотонов с молекулами невыцветшего родопсина [8].

Вторичный рецепторный потенциал. Если РРП генерируется за счет синхронных конформационных изменений молекул зрительного пигмента, то вторичный (поздний) рецепторный потенциал ПРП, не связанный с РРП непосредственно, - это изменение мембранного потенциала фоторецептора. В темноте он составляет от —25 до —40 мВ; под действием света происходит гиперполяризация. Амплитуда

|

Рис. 11.16. Ранний рецепторный потенциал фоторецепторов бурундука, записанный при двух различных температурах (по Pak, Ebrey: J. gen. Physiol., 1966, 49, с изменениями). Амплитуда различных его компонентов возрастает примерно пропорционально логарифму силы световой вспышки. Стрелкой показан момент вспышки |

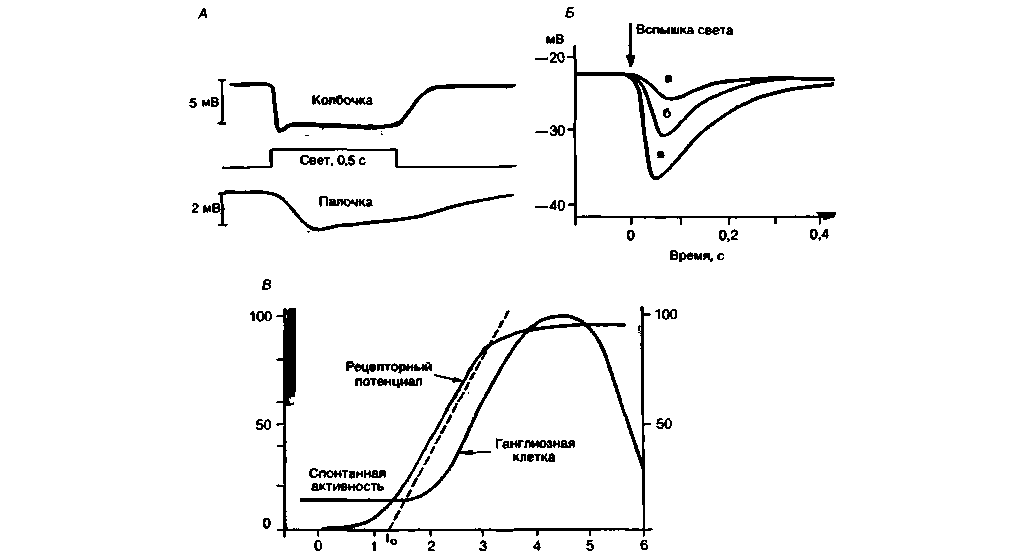

этого рецепторного потенциала растет с увеличением интенсивности светового стимула (рис. 11.17), причем у палочек медленнее, чем у колбочек. Другими словами, временная инерция палочковой системы больше, чем у колбочковой (с. 256). Неодинаковая спектральная чувствительность вторичных рецепторных потенциалов различных типов колбочек (рис. 11.18) подтверждает результаты микроспектрофотометрии и говорит в пользу трихроматнческой (трехкомпонентной) теории цветового зрения (с. 271). т.е. присутствия трех типов колбочек с разными спектральными чувствительностями. Спектральная чувствительность рецепторных потенциалов палочек примерно соответствует спектру поглощения родопсина с максимумом около 500 нм.

У позвоночных рецепторный потенциал фоторецепторов в отличие от других рецепторов связан

250 ЧАСТЬ III. ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕНСОРНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ

|

Рис. 11.17. Поздний рецепторный потенциал фоторецепторов сетчатки позвоночных. А. Внутриклеточная регистрация рецепторных потенциалов колбочки и палочки (схематично). Б. Рецепторный потенциал колбочки сетчатки черепахи в ответ на световые вспышки длительностью Юме с возрастающей интенсивностью (относительные интенсивности: а = 1. б = 4. в = 16). В. Кривая амплитуды рецепторного потенциала одиночной колбочки сетчатки черепахи. Относительная амплитуда (ось ординат) увеличивается пропорционально десятичному логарифму относительной интенсивности стимула. ls (ось абсцисс) в сравнительно узком диапазоне. Показана также схематическая кривая зависимости величины возбуждения ганглиозной клетки сетчатки с on-центром от силы света (Б, В: по Baylor. Fuortes J. Physiol. (Lond.) 1970. 207) |

не с деполяризацией, а с гиперполяризацией мембраны в ответ на адекватную стимуляцию (свет).

Амплитуда (А) вторичного рецепторного потенциала коррелирует с интенсивностью светового стимула (Is) (т.е. с числом фотонов, падающих в единицу времени на единицу площади) следующим образом (рис. 11 .17, Б, В):

![]() (9)

(9)

Эта гиперболическая функция («закон Геринга») в диапазоне промежуточных интенсивностей приближается к логарифмической, которая в общей сенсорной физиологии известна как закон ВебераФехнера (см. с. 188, 189):

![]() (10)

(10)

где I0- пороговая интенсивность стимула, зависящая от уровня адаптации. Константы а, к и к* в уравнениях (9) и (10) меняются вместе с длиной волны монохроматического света. Эта зависимость примерно соответствует кривым спектральной чувст-

вительности рецепторных потенциалов (рис. 11.18) [8, 36].