- •1.5. Основные параметры силовых диодов и тиристоров

- •Электрические параметры

- •1.5.2.Температурные и тепловые параметры

- •2. Расчетная часть

- •2.1. Выбор вентиля по току и напряжению

- •Особенности работы вентилей в схемах выпрямителей

- •2.1.2. Выбор типа вентиля по току.

- •Выбор вентиля по напряжению.

- •Тепловой расчет вентиля

- •2.2.1.Потери в вентилях

- •2.2.2. Расчет температуры p-n перехода вентиля в установившемся режиме

- •2.2.3. Расчет максимально допустимого среднего (предельного) тока вентиля.

- •2.2.4. Расчет максимально допустимого времени перегрузки

- •2.3. Пример расчета

Выбор вентиля по напряжению.

Выбрать вентиль по напряжению - значит определить его класс. Как отмечалось в п. 1.5, класс вентиля определяется величиной повторяющегося импульсного напряжения URM. Однако, рассчитать величину этого напряжения для конкретной схемы выпрямителя, имея в распоряжении лишь значения Ud и КСН, не представляется возможным. Поэтому класс вентиля определяется по амплитудному значению напряжения на вентиле с использованием коэффициента запаса.

Амплитудное значение напряжения на вентиле (или рабочее напряжение) UWM связано со средним выпрямленным напряжением Ud следующим соотношением:

UWM = КСН Ud ,

где КСН - коэффициент схемы по напряжению.

Значение повторяющегося импульсного напряжения на вентиле определяется:

URM = Кр UWM ,

где Кр- коэффициент запаса по напряжению. Для диода Кр = 1,4 - 1,6, для тиристора Кр = 1,6 – 2 [10].

По величине URM , округленной в большую сторону с точностью до сотен вольт, определяем класс вентиля по напряжению КН = URM /100. Если среди вентилей выбранного типа нет вентиля требуемого класса , необходимо использовать последовательное соединение вентилей. Количество последовательно включенных вентилей в плече определяется округлением в большую сторону значения, полученного из выражения:

Nпосл

= КНН

![]() ,

,

где КНН = 1,2 - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения напряжения между последовательно включенными вентилями; КНМ – максимальный класс выбранного типа вентиля. При отсутствии специальных требований к величине Nпосл следует стремиться к минимальному числу последовательно соединенных вентилей.

На этом предварительный выбор вентиля можно считать законченным.

По справочнику [8,9] определяем параметры выбранного вентиля, которые потребуются для дальнейших расчетов: U(ТО) - пороговое напряжение; r(T) - дифференциальное прямое сопротивление; Rthjс - установившееся тепловое сопротивление переход - корпус; Tjm - максимально допустимая температура перехода.

Тепловой расчет вентиля

Как уже отмечалось в п.1.5.2, температура p-n перехода вентиля фактически является важнейшим параметром, определяющим его нагрузочную способность. Поэтому только расчет температуры перехода дает объективное представление о возможности работы прибора в заданном режиме, т.е. о правильности выбора вентиля.

2.2.1.Потери в вентилях

При работе в полупроводниковых приборах происходят потери мощности, что приводит к повышению температуры полупроводниковой структуры. Так как энергия потерь выделяется в малом объеме полупроводниковой структуры, то даже незначительные потери приводят к существенному повышению температуры, которая может превысить допустимую Tjm= 125 - 190 0С для приборов на основе кремния. Поэтому при проектировании выпрямителей необходимо точно оценивать уровень потерь в полупроводниковых приборах и на основании этих данных конструировать систему охлаждения необходимой интенсивности.

Различают несколько составляющих мощности потерь в силовых вентилях:

мощность основных потерь PAV, обусловленную протеканием силового тока;

мощность дополнительных потерь, обусловленную потерями за счет протекания прямого и обратного тока утечки , потерями при коммутациях (включении и выключении) и потерями от протекания тока управления.

На низких частотах до 400 Гц основные потери являются определяющими, а дополнительные потери могут быть учтены поправочным коэффициентом Кдоп = (1,03 - 1,1). Минимальное значение коэффициента выбирается для неуправляемых выпрямителей, работающих на частоте 50 Гц, максимальное - для управляемых на частоте 400 Гц.

Для определения средней мощности основных потерь в силовых полупроводниковых приборах используется уравнение:

PAV

= U(TO)

IAV

+ К![]() r(T)

r(T)

![]() ,

(1)

,

(1)

где U(ТО) и r(T) - пороговое напряжение и динамическое сопротивление вольт-амперной характеристики прибора в открытом состоянии (приводятся в справочной литературе); Кф = IRMS / IAV - коэффициент формы тока, определяемый расчетным путем для конкретной схемы выпрямителя и заданного угла регулирования.

Действующее и среднее значение тока, IRMS и IAV соответственно, можно получить интегрированием тока вентиля с учетом границ интегрирования а и b:

,

,

![]() .

.

Границы интегрирования (см. рис.2.1-2.3) определяются для конкретной схемы выпрямителя по таблице 2.2.

Таблица 2.2.

|

Однофазная мостовая |

Трехфазная мостовая |

Кольцевая |

a |

|

|

|

b |

|

|

|

К |

1 |

2 |

1 |

В некоторых литературных источниках [8] зависимости КФ от угла проводимости для различных схем выпрямителей приводятся в виде графиков.

Таким образом, полная мощность потерь в вентиле на низких частотах определяется выражением:

Ptot = Кдоп PAV.

Потери в тиристорах и диодах, работающих на высоких частотах, определяются по специальным характеристикам, приводимым в справочных материалах. Это связано с тем, что на высоких частотах преобладающими являются потери при коммутациях, которые не могут быть рассчитаны по простым формулам. Характеристики обычно определяют энергию потерь от протекания через прибор единичного импульса тока синусоидальной или трапецеидальной формы в зависимости от его длительности, амплитуды и крутизны фронтов.

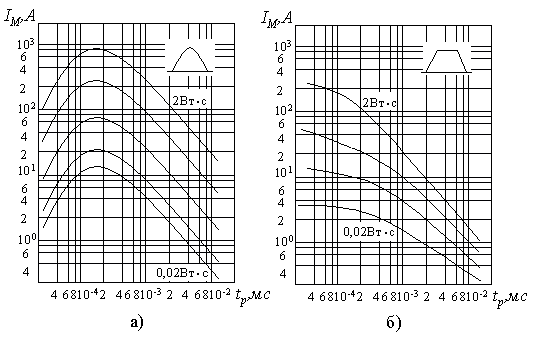

Типичный вид этих характеристик показан на рис. 2.4. Здесь изображены характеристики тиристора ТБ320 для импульсов тока синусоидальной формы (а) и для трапецеидальной формы (б) при значении (dI /dt)crit = 50 А/мкс.

Кривые на графиках отличаются значениями суммарной энергии потерь Etot. Средняя мощность потерь на высоких частотах определяется:

PAV = Etot f ,

где Etot - суммарная энергия потерь в приборе от протекания единичного импульса тока, определенная по характеристикам; f - частота следования импульсов.

.

Рис. 2.4. Типичные кривые зависимости допустимой амплитуды импульсов тока IM от длительности tp =1/2f0.