- •Питание и разгрузка подземных вод в условиях различных гидрогеологических структур.

- •Континентальные гидрогеологические структуры

- •Артезианские бассейны платформенного типа

- •Гидрогеологические массивы и складчатые области

- •Гидрогеологические массивы

- •Гидрогеология складчатых областей

- •Артезианские бассейны межгорного типа

- •Адартезианские бассейны и гидрогеологические адмассивы и интермассивы.

- •Вулканогенные массивы

- •Подземные воды области распространения многолетнемерзлых пород (криолитозоны)

- •Подземные воды аридных областей

- •Гидрогеологические структуры морей.

- •Субокеанические (дно Мирового океана)

- •Список литературы

Подземные воды области распространения многолетнемерзлых пород (криолитозоны)

Многолетняя мерзлота (криолитозона) — это часть криосферы (области отрицательных температур), включающая в себя верхние слои земной коры, характеризующиеся наличием льда в слагающих их горных породах и отрицательной температурой, которая в течение многих веков может изменяться в связи с изменением географической среды и геологических условий, оставаясь отрицательной.

Суммируя имеющиеся представления, можно считать, что основными особенностями гидрогеологических условий этой территории в отличие от районов с отсутствием ММП являются следующие:

1) В пределах области распространения ММП значительный объем свободных гравитационных подземных вод постоянно находится в твердом состоянии и тем самым (временно с точки зрения геологической истории этих районов) исключается из общего круговорота воды в литосфере;

2) Мерзлые горные породы с температурами ниже 0°С являются непроницаемыми для свободных гравитационных подземных вод (за исключением криогалинных) и могут рассматриваться в качестве криогенных водоупоров. Положение подземных вод относительно толщи (водоупорных) ММП определяет различные условия их формирования, что служит основой для классификации подземных вод криолитозоны;

3) Распространение практически с поверхности земли до глубин 200—300 м, а в ряде случаев до 1000 м и более непроницаемых мерзлых пород с температурами ниже 0°С приводит к резким изменениям гидродинамических, гидрохимических и гидротермических условий формирования всех типов подземных вод, определяя глубокое "криогенное" преобразование гидрогеологических структур. В связи с этим артезианские бассейны, гидрогеологические массивы и другие типы гидрогеологических районов в пределах зоны сплошного распространения ММП значительной мощности должны рассматриваться в качестве специфических криогидрогеологических структур (криоартезианские бассейны, криогидрогеологические массивы и др.).

Основные типы подземных вод области распространения ММП

Классификация подземных вод области распространения ММП по условиям залегания подземных вод относительно толщи многолетнемерзлых пород: надмерзлотные, межмерзлотные, внутримерзлотные, подмерзлотные и воды сквозных таликовых зон.

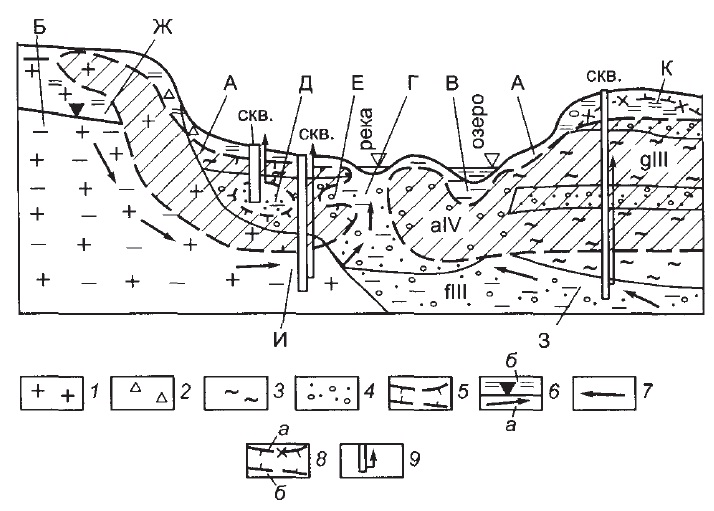

Условия залегания перечисленных типов подземных вод и их взаимодействие с многолетнемерзлыми породами показаны на рис. 15.

Рис. 15. Схема залегания различных по отношению к ММП типов подземных вод: А — надмерзлотные воды СТС; Б — воды сквозного дождевально-радиапионного талика; В — надмерзлотные воды подозерного несквозного талика; Г — воды сквозного подруслового талика; Е — межмерзлотные воды; Ж — подмерзлотные воды неконтактирующие безнапорные; 3 — подмерзлотные воды неконтактирующие напорные; И — подмерзлотные воды контактирующие напорные; К — надмерзлотные воды несквозного дождевально-радиационного талика; 1 — изверженные трещиноватые породы; 2 — щебень и дресва; 3 — суглинки; 4 — пески, галечники; J — многолетнемерзлые породы и их граница; 6 — обводненность пород постоянная (а), периодическая (б). 7 — стрелка — направление движения подземных вод; 8 — подошва СТС (б) и CMC (а); 9 — скважины, стрелкой показана глубина появления и установившийся уровень подземных вод

Надмерзлотными называются подземные воды, залегающие над толщей многолетнемерзлых пород, над ее верхней границей. При неглубоком (до 10—15 м) залегании многолетнемерзлых пород их толща является обычно водоупорным основанием (подошвой) для надмерзлотных вод. В качестве основных подтипов надмерзлотных вод должны рассматриваться воды сезонно-талого слоя (СТС) и воды несквозных таликов. Воды сезонно-талого слоя (слой сезонного оттаивания, деятельный слой и др.) формируются в самой верхней, оттаивающей в летний период части разреза и связаны, как правило, с рыхлыми четвертичными образованиями различного генезиса и состава. По условиям залегания они образуют первый от поверхности земли сезонно существующий горизонт безнапорных вод типа грунтовых.

Условия формирования вод СТС определяются условиями их залегания. Питание подземных вод (в летний период) происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и конденсации водяного пара. Величины конденсационного питания за летний период изменяются от 20 до 80 мм/год, что составляет до 7—30% от суммарной величины их питания. Разгрузка осуществляется в виде малодебитных источников, многочисленных высачиваний или фильтрацией в гидрографическую сеть. Залегая в самой верхней части разреза, подземные воды СТС обычно настолько тесно связаны с поверхностными водами (озера, болота, склоновый поверхностный сток и др.), что "переход" одного вида воды в другой осуществляется практически повсеместно.

Несквозными таликами называются, как правило, ограниченные по площади участки в пределах территории с неглубоким (I—3 м) сплошным залеганием ММП, на которых мощность талых (непромерзающих) пород больше (значительно больше) мощности слоя сезонного промерзания (от поверхности земли до кровли ММП). На таких участках в зимний период промерзает только верхняя часть разреза, а ниже (до кровли ММП) горные породы и содержащиеся в них подземные воды постоянно или в течение достаточно длительных (многолетних) периодов сохраняются в талом состоянии. Таким образом, несквозные талики представляют собой как бы "изолированные понижения" поверхности ММП, формирование которых обычно связано с воздействием местных отепляющих факторов (см. рис. 15).По факторам, оказывающим местное отепляющее воздействие, выделено семь типов таликов: радиационно-тепловые, гидрогенные (подводно-тепловые), гидрогеогенные (водно-тепловые), гляциальные, химогенные, вулканогенные и техногенные.

Условия питания и разгрузки для субаэральных таликов определяются главным образом условиями формирования атмосферного питания (инфильтрация, конденсация) и разгрузкой в виде источников, высачиваний, испарения и транспирации, русловой разгрузки в малые водотоки и др.; для субаквальных типов (подрусловые, по дозерные др.) — уровенным режимом поверхностных вод, характером изменения расходов постоянных и временных водотоков, режимом промерзания поверхностных вод и др.

Подземные воды сквозных таликов. Сквозными называются талики и таликовые (талые) зоны, "пронизывающие" (прорывающие) всю толщу многолетнемерзлых пород от их кровли до подошвы. С точки зрения условий формирования современной структуры потоков подземных вод в районах различного типа и взаимодействия меж- и подмерзлотных подземных вод с поверхностными и надмерзлотными водами принципиально важным является подразделение сквозных таликов на водопоглощающие (участки нисходящего "поверхностного" питания) и "водовыводящие", с которыми связана в общем случае восходящая разгрузка подземных вод. Первые относятся к так называемому классу инфильтрационных (инфлюационных) сквозных таликов, которые по факторам, оказывающим отепляющее воздействие (тип талика), могут быть различными. Наиболее широко распространенными являются сквозные талики радиационно-теплового типа, приуроченные к относительно повышенным участкам территории (центральные участки и склоны междуречных пространств, высокие террасы крупных речных долин и др.). Сквозные талики с восходящей субвертикальной фильтрацией (разгрузкой) напорных меж- и подмерзлотных подземных вод относятся к классу напорно-фильтрационных. Наиболее широко распространенными и существенными с точки зрения процессов региональной динамики меж- и подмерзлотных вод, несомненно, являются сквозные талики гидрогенного и гидрогеогенного типов, а также специфический тип "вулканогенных" таликов, образование которых чаще всего связано с восходящей разгрузкой напорных термальных вод (области современного вулканизма).

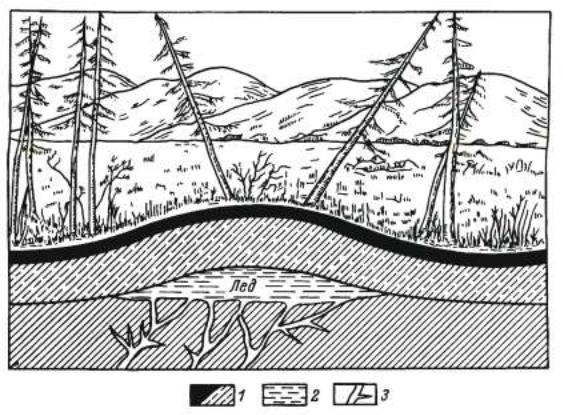

При внедрении "отжимающихся" вод или подземных вод, разгружающихся по таликам, между поверхностью многолетнемерзлой толщи и промерзшей частью СТС формируются подземные наледные тела и так называемые гидролакколиты.

Рис. 16. Гидролакколит: 1 — надмерзлотные слои; 2 — лед; 3 — трещины в подмерзлотных слоях.

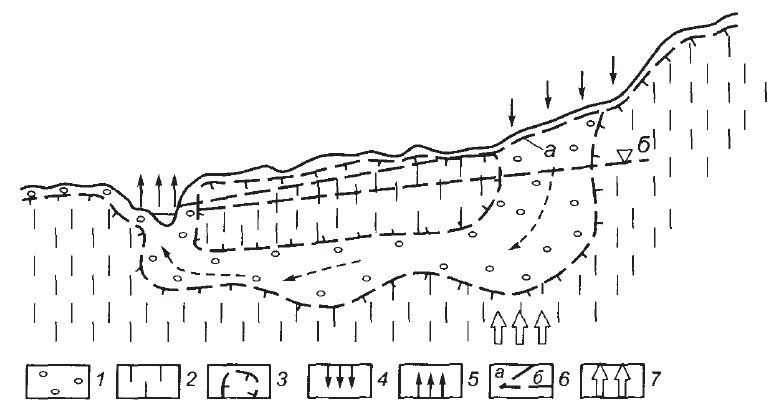

Межмерзлотные и внутримерзлотные подземные воды. Межмерзлотными называются подземные воды, связанные с водоносными слоями, зонами трещиноватости или закарстованности и т.д., ограниченными (условно) сверху и снизу толщами ММП. Формы контакта обводненных слоев и зон могут быть достаточно сложными, но во всех случаях межмерзлотные воды имеют гидравлическую связь с надмерзлотными или подмерзлотными подземными водами, т.е. образуют с ними единую водоносную систему. Внутримерзлотными называются подземные воды, залегающие изолированно внутри толщи многолетнемерзлых пород (участки слоев, линзы, локальные зоны трещиноватости и др.), не имеющие гидравлической связи с другими категориями подземных вод. По условиям залегания и формирования межмерзлотные воды обычно образуют потоки (сложной конфигурации) пластовых, трещинно-жильных, трещинно-карстовых и других подземных вод. Естественными границами таких "потоков" в разрезе и плане являются толщи ММП, однако наличие движения (поток) предполагает существование участков питания и разгрузки подземных вод. В связи с этим межмерзлотные воды имеют относительно благоприятные условия современного водообмена и являются, как правило, пресными и слабоминерализованными водами, имеющими положительные температуры. Холодные (t<0°С) криогалинные межмерзлотные воды, непромерзающие в связи с их относительно повышенной минерализацией, могут быть связаны с участками (зонами) разгрузки подмерзлотных соленых вод и рассолов, с пластами засоленных пород и т.д.

Рис. 17. Схема возможного формирования потока межмерзлотных подземных вод: 1 — относительно высокопроницаемые талые породы; 2 — ММП; 3 — границы ММП; 4 — участок (область) сосредоточенного питания межмерзлотных вод; 5 — участок разгрузки; 6 — положение уровня подземных вод в период формирования их питания (а) и в период отсутствия питания (б); 7 — возможный приток более глубоких (межмерзлотных, подмерзлотных) подземных вод

Подмерзлотными называются подземные воды, залегающие ниже подошвы ММП. В зависимости от строения разреза и типа водовмещающих пород они могут быть различными: межпластовые поровые воды, трещинные, трещинно-карстовые. По отношению к толще ММП подмерзлотные воды подразделяются на контактирующие, для которых подошва ММП является верхним водоупором, и неконтактирующие, к которым обычно относятся все глубокие воды гидрогеологического разреза, залегающие ниже подошвы ММП и в общем случае изолированные от ММП пластами и толщами слабопроницаемых пород. В современных условиях динамика подмерзлотных вод определяется главным образом положением сквозных таликов (талых участков и зон), через которые обеспечиваются их питание и разгрузка.