- •Питание и разгрузка подземных вод в условиях различных гидрогеологических структур.

- •Континентальные гидрогеологические структуры

- •Артезианские бассейны платформенного типа

- •Гидрогеологические массивы и складчатые области

- •Гидрогеологические массивы

- •Гидрогеология складчатых областей

- •Артезианские бассейны межгорного типа

- •Адартезианские бассейны и гидрогеологические адмассивы и интермассивы.

- •Вулканогенные массивы

- •Подземные воды области распространения многолетнемерзлых пород (криолитозоны)

- •Подземные воды аридных областей

- •Гидрогеологические структуры морей.

- •Субокеанические (дно Мирового океана)

- •Список литературы

Гидрогеология складчатых областей

Для территории складчатых областей характерны резкие изменения рельефа, геолого-структурных условий и типа водовмещающих пород, проявляющиеся на относительно коротких расстояниях. В связи с этим характеристика условий распространения и формирования подземных вод в пределах складчатой области в целом (как типа гидрогеологического района) чрезвычайно затруднительна. Более правильно рассматривать эти условия применительно к структурно-гидрогеологическим районам II порядка, в качестве которых рассматриваются собственно гидрогеологические массивы, артезианские бассейны межгорного типа, адмассивы, адбассейны и вулканогенные массивы

Гидрогеологические условия массивов кристаллических пород, выделяемых в качестве районов II порядка в пределах складчатых областей, в целом аналогичны рассмотренным выше. Здесь также преимущественное распространение имеют трещинные грунтовые воды верхней зоны и трещинно-жильные зон тектонических нарушений. Сведения о глубинной гидрогеологии этих массивов в настоящее время практически отсутствуют. Некоторые особенности условий формирования трещинных вод определяются тем, что в центральных частях складчатых областей массивы кристаллических пород нередко являются районами со среднегорным и высокогорным рельефом. В связи с этим для них характерен резко расчлененный рельеф, отсутствие рыхлых отложений, заметные проявления высотной климатической поясности, относительно более глубокое залегание уровня или отсутствие горизонта трещинно-грунтовых вод на глубоко дренированных вершинах и др.

Артезианские бассейны межгорного типа

К данному типу относятся бассейны, связанные с межгорными и внутригорными впадинами горно-складчатых областей. Иногда используется более общее понятие "орогенные бассейны", объединяющее все виды артезианских бассейнов горно-складчатых областей

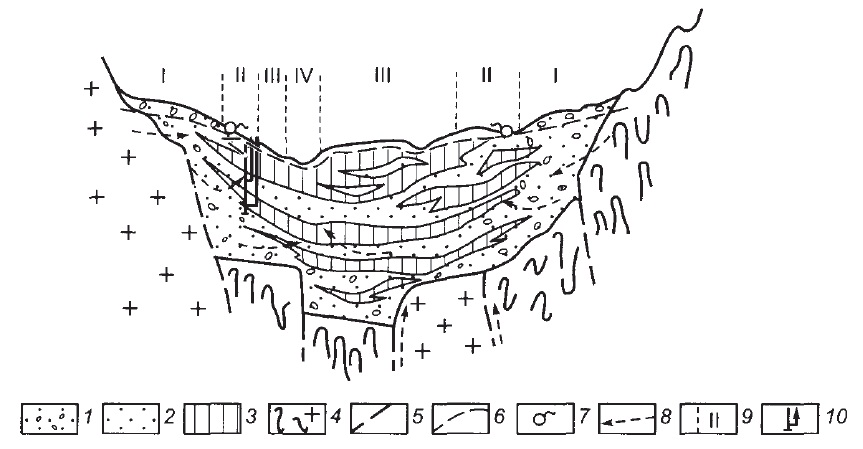

Осадочный чехол межгорного артезианского бассейна может рассматриваться в качестве единого водоносного комплекса, строение которого определяет практическое отсутствие выдержанных водоносных горизонтов (рис. 10).

Рис. 10. Типовой гидрогеологический разрез артезианского бассейна межгорного типа: 1 — грубообломочные отложения (галечники, гравийно-песчаные и др.); 2 — преимущественно пески; 3 — глины и суглинки; 4 — породы обрамления и фундамента; 5 — зоны тектонических нарушений; 6 — уровень грунтовых вод; 7 — источники; 8 — направления движения подземных вод; 9 — границы и номера гидродинамических зон (областей) бассейна; 10 — скважины, стрелки — величина напора подземных вод

Строение гидрогеологического разреза осадочного чехла бассейна, типичное для межгорных впадин и "конусов выноса" предгорных равнин, позволяет выделить в бассейне в направлении от периферии к его центральной части четыре характерные гидродинамические области с определенными особенностями формирования подземных вод. Крайняя периферийная область бассейна (I), приуроченная к относительно приподнятым участкам предгорной равнины, рассматривается как область питания или формирования потока подземных вод. Благоприятные в целом условия питания определяются здесь преобладанием в разрезе крупно- и грубообломочных высокопроницаемых (до 50—100 м/сут и более) отложений и относительно глубоким (до 50—80 м и более) залеганием уровня грунтовых вод. В этих условиях, как правило, основным источником питания грунтовых вод является поглощение поверхностных вод из временных и постоянных водотоков, поступающих из соседней горно-складчатой области, которые в связи с особенностями рельефа и строением гидрогеологического разреза являются "подвешенными" по отношению к уровню грунтовых вод. Величины поглощения руслового стока нередко достигают 50—100 л/с на 1 км русла и более, а в общем балансе бассейна этот источник питания составляет до 50—60% и свыше. Дополнительное питание подземных вод формируется за счет местной инфильтрации атмосферных осадков, антропогенных источников питания (орошение) и за счет подземного притока через породы горного обрамления: трещинно-грунтовых вод верхней зоны и трещинных вод зон тектонических нарушений и зон интенсивной закарстованности (рис. 10).

Во второй области (II) поток грунтовых вод, поступающий из периферийной зоны, "расчленяется" слабопроницаемыми слоями на систему невыдержанных водоносных слоев, содержащих напорные подземные воды типа межпластовых. Характер гидравлической связи водоносных слоев между собой и с грунтовыми водами бассейна в зависимости от строения гидрогеологического разреза может существенно изменяться на коротких расстояниях (рис. 11). В связи с относительно неглубоким (до 10—15 м, реже более) залеганием уровня грунтовых вод в пределах речных долин и эрозионных понижений другого типа формируется интенсивная разгрузка грунтовых вод. Разгрузка осуществляется как через русловые отложения, так и в виде открытых выходов (родники), дебиты которых в ряде случаев достигают десятков, сотен литров в 1 с и даже п•м3/с (в связи с достаточно высокой проницаемостью водовмещающих пород). Распределение напоров в "межпластовых" горизонтах (увеличение напоров с увеличением глубины залегания слоя, см. рис. 10) свидетельствует о том, что в пределах второй зоны происходит также интенсивная разгрузка напорных вод (в вышележащие горизонты и далее в грунтовые воды). В соответствии с этим вторая область бассейна рассматривается как зона частичной разгрузки и формирования напорных подземных вод.

Для третьей зоны бассейна (III) в общем случае характерно распространение в верхней части гидрогеологического разреза относительно выдержанных и значительных по мощности (до 50—60 м и более) слабопроницаемых отложений (глины, суглинки и др.). Наличие слабопроницаемых пластов затрудняет (в сравнении со второй зоной) условия взаимодействия грунтовых и напорных межпластовых вод нижней части разреза бассейна, в связи с чем третья зона бассейна может рассматриваться как зона слабого взаимодействия грунтовых и напорных подземных вод, или как зона транзита ("транзитного" стока напорных подземных вод).

Четвертая зона (IV) в гидродинамической структуре бассейна является региональной областью разгрузки подземных вод, формирование которой определяется наличием крупной (наиболее глубоко врезанной) речной долины, озерной котловины, бессточных солончаковых понижений с интенсивным испарением грунтовых вод и др. В некоторых случаях разгрузка подземных вод осуществляется также подземным стоком в соседний (гипсометрически нижерасположенный) межгорный бассейн или в смежный структурно-гидрогеологический район другого типа и т.д. Естественно, что при сохранении рассмотренной выше общей гидродинамической структуры межгорного бассейна (см. рис. 10) ширина гидродинамических зон, конфигурация их границ и другие показатели могут сильно меняться от бассейна к бассейну, а в пределах одного бассейна — от участка к участку, в зависимости от рельефа, климатических условий и гидрографии района, строения гидрогеологического разреза и др. (см. рис.11).

В аридных условиях в центральной части межгорных бассейнов (III и IV зоны) на участках с неглубоким залеганием уровня грунтовых вод характерной является их разгрузка путем испарения. Показателем такой разгрузки нередко является наличие соляных озер, солончаков, солончаковых понижений и др.

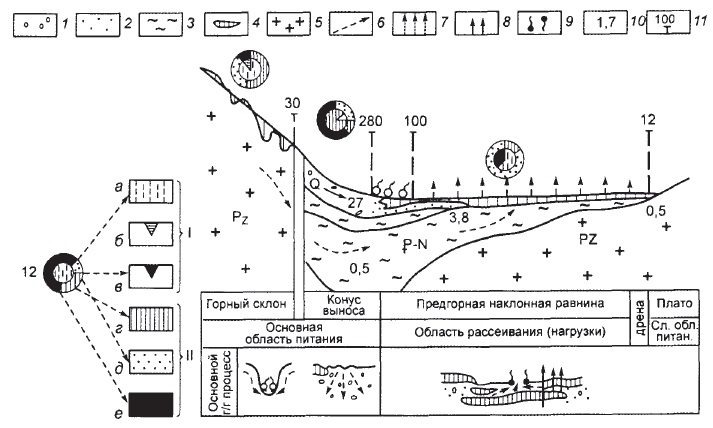

Рис. 11. Схема формирования подземных вод предгорной равнины Заилийского Алатау: 1 — крупнообломочные отложения (гравийные, валунно-галечниковые и др.); 2 — песчаные; 3 — песчано-глинистые различного состава; 4 — глины и суглинки; 5 — породы обрамления и фундамента; 6 — направления движения подземных вод; 7 — разгрузка грунтовых вод испарением; 8 — величина напора подземных вод; 9 — источники; 10 — модуль подземного стока, л/с•км2; 11 — расход потока подземных вод четвертичных отложений, л/с•км; 12 — диаграмма элементов водного баланса грунтового водоносного горизонта; I (внутренний круг) — питание, II (внешний круг) — разгрузка: а — атмосферные осадки; б — жидкий сток ледников; в — подземный приток; г — речной сток; д — суммарное испарение; е — подземный отток.