- •Питание и разгрузка подземных вод в условиях различных гидрогеологических структур.

- •Континентальные гидрогеологические структуры

- •Артезианские бассейны платформенного типа

- •Гидрогеологические массивы и складчатые области

- •Гидрогеологические массивы

- •Гидрогеология складчатых областей

- •Артезианские бассейны межгорного типа

- •Адартезианские бассейны и гидрогеологические адмассивы и интермассивы.

- •Вулканогенные массивы

- •Подземные воды области распространения многолетнемерзлых пород (криолитозоны)

- •Подземные воды аридных областей

- •Гидрогеологические структуры морей.

- •Субокеанические (дно Мирового океана)

- •Список литературы

Гидрогеологические массивы

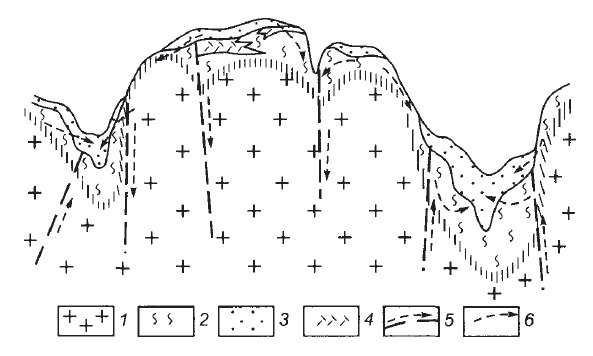

Гидрогеологические массивы, как было сказано выше, связаны с геологическими структурами, в пределах которых непосредственно с поверхности распространены древние кристаллические породы. В тектонических депрессиях или крупных эрозионных понижениях рельефа, на отдельных участках или на большей части массива кристаллические породы могут быть перекрыты рыхлыми и слабосцементированными осадочными породами неоген-четвертичного или более древнего возраста. Типичными примерами подобных гидрогеологических районов являются Балтийский щит, Украинский кристаллический массив, Енисейский кряж и др. (рис. 7).

Рис. 7. Схема строения гидрогеологического массива: 1 — древние кристаллические породы; 2 — зона экзогенной трещиноватости; 3 — рыхлые или слабосцементированные осадочные отложения; 4 — образования коры выветривания; 5 — возможные направления потоков трещинно-жильных вод; 6 — направления движения трешинно-грунтовых вод зоны экзогенной трещиноватости

Основным типом подземных вод являются трещинные (грунтовые трещинные) воды верхней зоны выветривания кристаллических пород. В большинстве случаев эти воды образуют гидравлически единый водоносный горизонт с водами рыхлых покровных отложений и водоносными образованиями коры выветривания, распространенный в основном в пределах всей площади массива. Мощность водоносного горизонта в зависимости от строения верхней части разреза изменяется от нескольких до 60—100 м и более. Как правило, минимальные мощности характерны для существенно глинистых пород (сланцы, филлиты и др.) — максимальные для крепких скальных пород (гнейсы, кварциты и др.). Общей закономерностью является уменьшение проницаемости пород с увеличением глубины залегания и увеличение проницаемости в зонах тектонических нарушений, омоложенных новейшими движениями, и тектонических контактов.

Трещинные подземные воды зоны экзогенной трещиноватости. Питание трещинных грунтовых вод формируется за счет инфильтрации атмосферных осадков практически на всей площади массива. В пределах равнинных и низкогорных территорий средние годовые величины питания тесно связаны с проявлением широтной климатической зональности, в средне- и высокогорных районах — высотной климатической поясности. Однако даже в единых климатических условиях величины инфильтрационного питания грунтовых трещинных вод, как правило, резко меняются на коротких расстояниях в зависимости от рельефа и типа строения зоны аэрации.

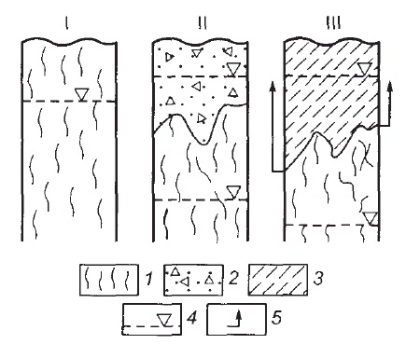

Условия залегания трещинных вод зоны экзогенной трещиноватости, их питания и разгрузки определяются строением гидрогеологического разреза, включая разрез (мощность, состав) рыхлых четвертичных или более древних образований, перекрывающих трещиноватые скальные породы (рис. 8).

Рис. 8. Различные схемы строения зоны аэрации массивов трещиноватых пород: 1 — трещиноватые скальные породы, 2 — рыхлые хорошо проницаемые отложения, 3 — рыхлые — слабопроницаемые, 4 — уровень грунтовых вод; 5 — местный напор фунтовых вод

В разрезах первого типа трещинные воды верхней зоны по условиям залегания всегда являются грунтовыми со свободной поверхностью. В разрезах второго типа при неглубоком залегании уровня трещинные воды образуют единый водоносный горизонт с водами рыхлых отложений (также грунтовые воды со свободной поверхностью). При глубоком залегании уровня трещинных вод хорошо проницаемые рыхлые отложения образуют верхнюю часть разреза зоны аэрации, что в решающей мере определяет условия формирования инфильтрационного питания трещинных вод, величины питания и их распределение во времени. В разрезах третьего типа при неглубоком залегании уровня слабопроницаемые породы играют роль относительно водоупорной кровли горизонта трещинных вод, в связи с чем последние приобретают местный напор, величина которого в зависимости от рельефа, состава и мощности рыхлых отложений и других факторов может достигать 10—15 м и более. При глубоком залегании свободного уровня трещинных вод наличие слабопроницаемых пород в верхней части разреза резко ухудшает условия их инфильтрационного питания. На платообразных и относительно выровненных участках в этом случае возможно формирование (в рыхлых отложениях) локальных водоносных горизонтов типа верховодки, а в зоне избыточного увлажнения — обширных верховых болот, "подвешенных" относительно уровня водоносного горизонта зоны экзогенной трещиноватости (Средний и Северный Урал, Кольский п-ов и др.).

В случае, когда зона экзогенной трещиноватости скальных пород перекрыта толщей рыхлых и слабосцементированных осадочных отложений, мощность которых достигает нескольких сотен метров и более, она содержит, как правило, напорные и высоконапорные трещинные воды. Однако в этих условиях проницаемость пород верхней зоны трещиноватости обычно резко сокращена.

В пределах этой зоны в верхней части массива кристаллических пород формируется система местных потоков трещинных (грунтовых и с местным напором) подземных вод, связанных с современным рельефом территории. Движение подземных вод во всех случаях направлено от центральных частей междуречных пространств к дренирующим эрозионным понижениям. Гидродинамическими границами потоков являются поверхностные водоразделы и дрены (см. рис. 7).

Разгрузка грунтовых вод зоны экзогенной трещиноватости формируется как в виде открытых выходов (родники), так и скрыто в гидрографическую сеть или непосредственно из трещиноватых пород, или через рыхлые аллювиальные (аллювиально-пролювиальные, озерные и др.) отложения. Большинство открытых выходов подземных вод (родников) являются депрессионными, поскольку эрозионные врезы не вскрывают полностью разрез зоны экзогенной трещиноватости (рис. 9). Дебиты источников обычно составляют десятые доли, реже до 2—3 л/с и более. Характерными видами разгрузки являются рассредоточенные высачивания и субфлювиальные выходы, формирующиеся в нижних частях склонов и в верховьях современной гидрографической сети.

Рис. 9. Схема разгрузки грунтовых вод зоны экзогенной трещиноватости: 1 — трещиноватые скальные породы, 2 — рыхлые слабопроницаемые отложения, 3 — уровень грунтовых вод, 4 — источники, 5 — скважина, стрелка — величина местного напора подземных вод

Трещинно-жильные воды зон тектонических нарушений. Зоны тектонических нарушений при определенных условиях характеризуются значительно более интенсивной трещиноватостью в сравнении с горными породами массива. Однако трещинная скважность и проницаемость горных пород, так же как мощность (ширина) трещиноватых зон и глубины, до которых они сохраняют относительно повышенную трещинную проницаемость, резко изменяются в зависимости от типа и возраста нарушения, типа горных пород и других факторов.

Трещинно-жильные подземные воды по условиям залегания не формируют единого водоносного горизонта, а образуют локальные (линейно-локальные) субвертикальные потоки подземных вод, ограниченные собственно зоной тектонического нарушения. Гидравлическая связь таких потоков между собой может практически отсутствовать или осуществляться достаточно сложно при пересечении зон тектонических нарушений, наличии глубинных зон трещиноватости и др. Расходы потоков, направления и скорости фильтрации, глубины циркуляции подземных вод могут быть различными.

Питание трещинно-жильных вод формируется за счет инфильтрации атмосферных осадков (локально) и за счет притока грунтовых вод из водоносного горизонта зоны экзогенной трещиноватости. Характерным также является наличие участков интенсивного сосредоточенного питания за счет поглощения поверхностных вод. Наиболее интенсивное поглощение поверхностных вод формируется в тех случаях, когда высокопроницаемая зона нарушения (верхняя часть разреза) соединяет относительно близко расположенные поверхностные водотоки с существенно различными отметками уровня поверхностных вод. При этом наиболее частыми являются "внутрибассейновые" перераспределения стока: от верховьев гидрографической сети к более глубоко врезанным участкам дрен. В районах с резко расчлененным рельефом возможны также межбассейновые перераспределения стока, связанные с несовпадением поверхностных и подземных водоразделов, "перехватом" притоков соседнего речного бассейна и др.

С зонами тектонических нарушений, имеющими глубокое (десятки километров) заложение, могут быть связаны не только межбассейновые, но и межструктурные перераспределения подземных вод, а также поступление (приток к поверхности) глубинных флюидов, образование которых связывают с процессами метаморфизма горных пород и с магматической деятельностью.

Разгрузка трещинно-жильных вод осуществляется в виде родников, субаквальных выходов непосредственно в русла рек или в аллювиальные, озерные и другие отложения на участках, где эрозионные понижения в рельефе вскрывают зоны тектонических нарушений. Часто наблюдаются групповые выходы источников, линейные выходы, ограниченные зоной нарушения, восходящие источники, связанные с разгрузкой напорных трещинно-жильных вод. Часто при пересечении обводненной зоны нарушения дреной открытые выходы (источники) составляют только незначительную часть (10—20%) от суммарного расхода потока, а основная разгрузка происходит скрыто: непосредственно в русло или в рыхлые отложения.