- •Хирургические заболевания тонкой кишки и их оперативное лечение

- •Оглавление

- •Глава I. Анатомо-физиологические особенности

- •Глава II. Основы оперативной хирургии тонкой кишки _______________ 25

- •Глава III. Хирургические заболевания тонкой кишки ________________ 43

- •Глава IV. Операции на тонкой кишке _______________________________ 108

- •Предисловие

- •Глава I. Анатомо-физиологические особенности тонкой кишки

- •1.1. Топографическая анатомия тонкой кишки

- •(Брыжейка тонкой кишки откинута влево)

- •Р 1 10 11 4 5 6 2 3 7 8 9 ис. 4. Корень брыжейки тонкой кишки и задняя пристеночная брюшина

- •1.2. Физиология тонкой кишки

- •Тонкой кишки

- •2.1. Шовный материал

- •2.2. Кишечные швы

- •Углового шва

- •2.3. Кишечные анастомозы

- •Непроникающим швом

- •Глава III. Хирургические заболевания тонкой кишки

- •3.1. Клиника и диагностика заболеваний тонкой кишки

- •3.1.1. Синдромология болезней тонкой кишки

- •3.1.2. Критерии диагностики

- •3.2. Частная хирургическая энтерология

- •3.2.1. Врожденные аномалии тонкой кишки

- •Аномалии желточного протока

- •Аномалии тонкой кишки

- •3.2.2. Острая тонкокишечная непроходимость

- •Этиология

- •Патогенез

- •Клинико-инструментальная диагностика

- •Брюшной полости

- •Брюшной полости

- •Тонкокишечной исчерченности

- •Некоторые формы окн

- •3.3. Нарушения мезентериального кровоснабжения

- •Патоморфологические изменения

- •Mesenterica superior

- •Клиника

- •Инструментальная диагностика

- •3.4. Болезнь Крона

- •3.5. Редкие болезни тонкой кишки

- •3.5.1. Дивертикулярная болезнь

- •3.5.2. Опухоли тонкой кишки

- •3.6. Болезни оперированного кишечника

- •Синдром "короткой тонкой кишки"

- •3.6.2.Синдром «слепых мешков»

- •3.7. Трансплантация тонкой кишки

- •Глава IV. Операции на тонкой кишке

- •Выделение; 2- пересечение и перевязка брыжеечных сосудов;

- •Выключение петли тонкой кишки y-образным способом по Ру

- •Эталоны ответов к тестовым заданиям и ситуационным задачам

- •Список рекомендуемой литературы

1.2. Физиология тонкой кишки

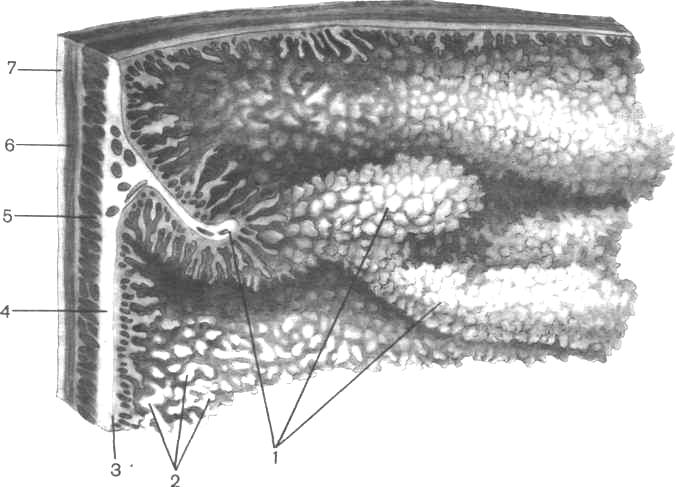

Физиологические функции тонкой кишки тесно связаны с ее гистологическим строением. Стенка тонкой кишки состоит из 4 слоев: слизистой оболочки, подслизистого слоя, мышечного слоя и серозной оболочки (рис. 9).

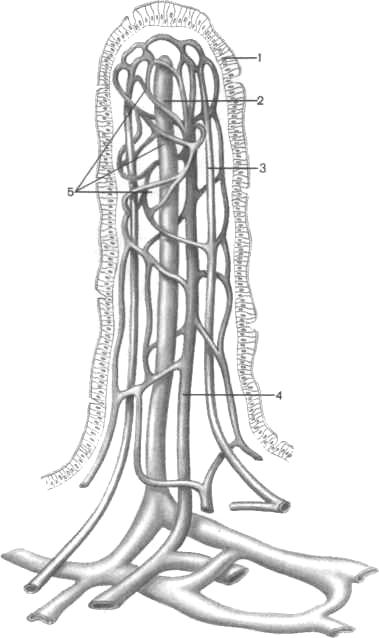

Слизистая оболочка и подслизистый слой стенки кишки образуют круговые (керкринговы) складки (рис. 3,9), увеличивающие площадь ее поверхности более чем в 3 раза, что важно для процессов пищеварения. Слизистая оболочка имеет огромное количество (около 4-5 млн.) выростов – кишечных ворсинок (villi intestinales) (рис. 9,10). Ворсинки образованы рыхлой соединительной тканью, покрытой кишечным эпителием (рис. 10). В центре ворсинок находится лимфатический капилляр (млечный синус), вокруг которого располагаются кровеносные капилляры.

7

6

5

4

2

1

3

|

Рис. 9. Строение стенки тонкой кишки

1- круговые складки, 2- кишечные ворсинки, 3- слизистая оболочка, 4- подслизистая оболочка, 5- круговой слой мышечной оболочки, 6- продольный слой мышечной оболочки, 7- серозная оболочка.

Энтероциты представлены однослойным высоким цилиндрическим эпителием, находящимся на базальной мембране. Основную массу эпителиоцитов составляют столбчатые эпителиоциты с исчерченной щеточной каемкой, которая образована микроворсинками – выростами апикальной плазматической мембраны энтероцитов. На поверхности микроворсинок находится особый слой – гликокаликс, состоящий из липопротеидов и гликозаминогликанов.

Главной функцией столбчатых эпителиоцитов является всасывание. В состав кишечного эпителия входит много бокаловидных клеток – одноклеточных желез, секретирующих слизь. Помимо этого кишечный эпителий содержит эндокринные клетки – эндокриноциты (клетки Кульчицкого), формирующие гормональную систему кишечника – APUD-систему (amine content precursor uptake decarboxilation).

2

3

4

5

1

Рис. 10. Схема строения кишечной ворсинки

1- кишечный эпителий, 2- центральный млечный синус, 3- артерия, 4- вена, 5- кровеносные капилляры.

В просветах между ворсинками на поверхность эпителия всей тонкой кишки открываются крипты – кишечные (либеркюновы) железы (glandulae intestinales), образованные однослойным эпителием, обеспечивающим выработку кишечного сока. В собственной пластинке слизистой оболочки образуются скопления лимфоидных узелков – пейеровых бляшек (noduli lymfoidei aggregati), являющихся органами иммунной системы.

Подслизистый слой является каркасом кишечной стенки и образован рыхлой волокнистой соединительной тканью. В ее толще проходит сеть кровеносных и лимфатических сосудов и нервов. Нервы подслизистого слоя формируют нервно-ганглионарное сплетение Мейсснера, которое совместно с Ауэрбаховым сплетением мышечного слоя образуют так называемую нервную систему тонкой кишки. Данные образования обеспечивают иннервацию тонкой кишки, связь с ЦНС (центральной нервной системой), правильную моторику и секреторную функцию кишечника.

Мышечная оболочка состоит из двух слоев. Внутренний слой (циркулярный) толще наружного (продольного) слоя. Между мышечными слоями в рыхлой соединительной ткани расположены нервное (ауэрбахово) сплетение и сосуды.

Серозная оболочка представлена однослойным эпителием – мезотелием, расположенным на соединительнотканной субсерозной основе. Сероза покрывает тонкую кишку со всех сторон и является частью висцеральной брюшины.

Функции тонкой кишки кишки разделяют на пищеварительные и непищеварительные.

Пищеварительные функции являются основными для тонкой кишки и обеспечивают процессы тонкокишечного пищеварения: секреторная деятельность, моторная деятельность и всасывание.

Непищеварительные функции: экскреторная активность, участие в иммунных процессах, гемостатическая, эндокринная.

Гармональная APUD-система тонкой кишки обеспечивает инкреторную (эндокринную) функцию, участвующую в регуляции процессов пищеварения, так и других систем целостного организма.

Пищеварение – это сложный физиологический процесс, в ходе которого пища, поступившая в пищеварительный тракт, подвергается механическим и химическим превращениям, а содержащиеся в ней питательные вещества после деполимеризации всасываются в кровь и лимфу.

В тонкой кишке осуществляется полостное и пристеночное (мембранное) пищеварение. В ходе полостного пищеварения происходит гидролиз (ферментативный распад) поступивших в тонкую кишку полимерных пищевых субстратов до олигомеров ферментами сока поджелудочной железы и кишечного сока при участии желчи. Затем олигомеры адсорбируются на апикальной мембране энтероцитов, где в слое гликокаликса и на мембране микроворсинок осуществляется пристеночное пищеварение – гидролиз олигомеров до мономеров ферментами кишечника и поджелудочной железы. Мономерные субстраты всасываются в кровь и лимфу через энтероциты кишечных ворсинок. Процессы полостного и пристеночного гидролиза интенсивнее происходят в проксимальной части тонкой кишки. Значительно способствует гидролизу огромная площадь внутренней поверхности тонкой кишки, что обеспечивается наличием складок и ворсинок.

Все процессы кишечного пищеварения регулируются сложными нейро-гуморальными системами, включающими центральную и автономную кишечную, гормоны APUD-системы и другие биологически активные вещества. Интенсивность пищеварения зависит от активности пищеварительных желез, моторики кишечника, характера пищи, биологического состояния мембран энтероцитов и т.д.

Секреция – это внутриклеточный процесс образования специфического продукта определенного функционального назначения (секрета) и выделения его из железистой клетки в пищеварительный тракт. Секреторная деятельность тонкой кишки обеспечивает поступление кишечного сока, участвующего в пищеварении. Кишечный сок – это мутноватая, достаточно вязкая жидкость щелочной реакции (рН 7,2-8,6), богатая ферментами и слизью, эпителиальными клетками, кристаллами холестерина, солями. Суточный клиренс кишечного сока составляет около 2 литров. Слизь образует защитный слой от избыточного механического и химического воздействия кишечного химуса. В кишечном соке содержится более 20 пищеварительных ферментов: энтерокиназа, пептидазы (эрепсин и др.), липаза, фосфолипаза, амилаза, лактаза, щелочная фосфотаза, нуклеаза и др. Усиливает интенсивность кишечной секреции, прежде всего, местное механическое и химическое раздражение пищевыми массами, продуктами гидролиза питательных веществ, пищеварительными соками.

Моторная деятельность тонкой кишки заключается в перемещении пищевой кашицы (химуса) к толстой кишке, механической обработке пищевых масс, их перемешивании с пищеварительными соками, поддержании внутрикишечного давления. Движение тонкой кишки осуществляется в результате координированных сокращений кольцевого и продольного слоев гладкой мускулатуры кишечной стенки. Типы сокращений тонкой кишки: маятникообразные, перистальтические (очень медленные, медленные, быстрые, стремительные), антиперистальтические и тонические, ритмическая сегментация. Перистальтические движения перемещают химус к толстой кишке. Среднее время продвижения пищевого химуса по тонкой кишке составляет 3-4 часа. Обычно волны перистальтики передвигаются со скоростью 0,1-3,0 см/с, а при стремительных сокращениях достигают 7-21 см/с. В проксимальном отделе тонкой кишки перистальтика быстрее, чем в дистальном. При антиперистальтических движениях химус движется в обратном направлении, однако в норме данный тип моторики не наблюдается.

Моторная деятельность кишечника обеспечивается нейро-гуморальной регуляцией с весомым значением кишечной автоматии, т.е. способности кишки к самостоятельным сокращениям. Со стороны ЦНС в регуляции участвуют гипоталямус, лимбическая система, продолговатый мозг, спинной мозг и кора больших полушарий. Непосредственное влияние на тонкую кишку ЦНС оказывает через рефлекторные дуги вегетативных нервов, которые замыкаются в подслизистом и межмышечном интрамуральных нервных сплетениях.

Как правило, парасимпатическая иннервация (блуждающий нерв) обеспечивает усиление моторики тонкой кишки, а симпатическая (внутренностный нерв) ее угнетение. Состояния, вызывающие преобладание или депрессию симпатической или парасимпатической иннервации приводят к нарушению нейро-вегетативной регуляции моторики тонкой кишки и развитию динамической тонкокишечной непроходимости. Известно, что возбуждение, страх, гнев, боль, шоковые состояния (травмы, кровопотеря, операция), повреждения кишки, некоторые токсические воздействия и др. причины, связанные с активацией симпатической системы, преимущественно вызывают парез кишечника. А активация вагуса (вегетативная дистония, механические и химические раздражения кишки и т.д.) усиливают перистальтику вплоть до спазма.

Моторная активность тонкой кишки зависит от физических и химических свойств кишечного химуса. Грубая пища, растительная клетчатка (овощи), соли, щелочи, неконцентрированные кислоты, продукты гидролиза пищевых веществ усиливают перистальтику кишечника.

На моторику кишечника влияют гуморальные вещества, действующие непосредственно на мышечные волокна и через рецепторы на нейроны интрамуральной нервной системы. Активируют моторику серотонин, гистамин, гастрин, ацетилхолин и др. Тормозят перистальтику катехоламины – адреналин и норадреналин.

Всасывание – процесс транспорта переваренных компонентов пищи из полости желудочно-кишечного тракта в кровеносные и лимфатические сосуды организма. Благодаря этому процессу организм получает необходимые питательные вещества. Всасывание является конечным этапом кишечного пищеварения. Осуществляется всасывание через лимфатические и кровеносные капилляры энтероцитов кишечных ворсинок. Из полости кишечника транспортируются преимущественно микромолекулы (мономеры пищевых субстратов, вода, ионы) пассивным способом (диффузия, фильтрация, осмос) или активным энергозависимым механизмом. В тонкой кишке всасывается основная часть питательных веществ. Активность всасывания в разных отделах тонкой кишки избирательна в зависимости от типа субстрата, в целом же более интенсивна в проксимальном отделе тонкой кишки.

Процессы всасывания контролируются нейро-гуморальными механизмами по аналогии с другими пищеварительными функциями тонкой кишки. Деятельность парасимпатической нервной системы усиливает всасывание, в частности воды, углеводов и жиров, а симпатической тормозит. Нарушение всасывания (мальабсорбция) приводит к дефициту пластических и энергетических веществ, витаминов и микроэлементов, водно-электролитному дисбалансу.

Непищеварительные функции тонкой кишки

Экскреторная функция тонкой кишки заключается в выделении в полость кишечной трубки через слизистую оболочку отработанных продуктов обмена веществ и шлаков (продукты азотистого обмена и др.), экзогенных веществ, попавших в организм, метаболитов.

Иммунологическая функция тонкой кишки связана с ее барьерными функциями для пищевых и бактериальных аллергенов, иммуногенезом лимфоидной системы тонкой кишки, действием макрофагальной системы.

Гемостатическая функция заключается в синтезе слизистой оболочкой тонкой кишки веществ, обладающие тромбопластической, антигепариновой и фибринолитической функциями, и выделением их в системный кровоток.

Эндокринная функция тонкой кишки обусловлена системным влиянием гастроинтестинальных гармонов.

Гастроинтестинальные гормоны APUD-системы оказывают пищеварительное действие: регулируют в желудочно-кишечном тракте секрецию воды, электролитов и ферментов, моторику, кишечное всасывание, высвобождение гормонов, трофику кишки. Непищеварительные (системные) воздействия гормонов выражаются во влиянии на сердечно-сосудистую, центральную нервную систему и на метаболизм и гомеостаз организма в целом. Эффекты определяются воздействием через ЦНС (гипоталямус), железы внутренней секреции (гипофиз, надпочечники) и непосредственно на метаболизм клеток. Высвобождение гормонов из продуцирующих их клеток в основном связано с приемом пищи. Так, прием смешанной пищи усиливает высвобождение в кровь гастрина, секретина, холецистокинина-панкреозимина серотонина и т.д. Гармоны кишечника могут оказывать различное влияние на разные отделы желудочно-кишечного тракта, совокупностью их влияния определяется важное место гастроинтестинальной гармональной регуляции в сложном процессе нервно-гуморальной регуляции пищеварения.

В тонкой кишке существует своя микрофлора, преимущественно бифидумбактерии, которые участвуют в пищеварении, иммунитете, в синтезе витаминов, влияют на скорость регенерации энтероцитов.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ.

Выберите один или несколько правильных ответов.

1. МАГИСТРАЛЬНАЯ АРТЕРИЯ ТОНКОЙ КИШКИ

1) гастродуоденальная артерия

2) верхняя брыжеечная артерия

3) селезеночная артерия

4) нижняя брыжеечная артерия

2. ДЛИНА ТОНКОЙ КИШКИ

1) 6-7 метров

2) 2-3 метра

3) 10-15 метров

4) 4-5 метров

3. ТОНКАЯ КИШКА – ЭТО ЕДИНАЯ КИШЕЧНАЯ ТРУБКА

1) не соответствует

2) не полностью соответствует

3) соответствует

4. ГРЫЖА ТРЕЙЦА

1) внутренняя грыжа живота

2) грыжа брюшной стенки

3) поясничная грыжа

4) грыжа межпозвонкового диска

5. ОТНОСИТЕЛЬНО БРЫЖЕЙКИ ТОНКАЯ КИШКА РАСПОЛОЖЕНА

1) экстраперитонеально

2) забрюшинно

3) интраперитонеально

6. БРЫЖЕЕЧНЫЕ ПАЗУХИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

1) верхняя

2) правая

3) левая

4) нижняя

7. СЛОИ СТЕНКИ ТОНКОЙ КИШКИ

1) слизистая

2) подслизистая

3) мышечная

4) серозная

5) подсерозная

8. КРИПТЫ СТЕНКИ ТОНКОЙ КИШКИ

1) кишечные ворсинки

2) кишечные железы

3) ничего из перечисленного

9. ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ТОНКОЙ КИШКИ

1) экскреторная

2) иммунная

3) секреторная

4) моторная

5) всасывающая

10. НЕПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ТОНКОЙ КИШКИ

1) экскреторная

2) иммунная

3) секреторная

4) моторная

5) эндокринная

СИТУАЦИОННАЯ ЗАДАЧА

На операции аппендэктомии (удаление червеобразного отростка) по поводу острого аппендицита у больного С., 30 л. хирург произвел лапаротомию доступом Волковича-Дьяконова (в правой подвздошной области). В рану предлежала кишка со следующими макроскопическими характеристиками: серозная оболочка блестящая, желтоватой окраски, стенка кишки умеренно уплотнена, единой консистенции, не расширена, физиологической окраски, кишка легко мобильна на подвижной брыжейке, активно перистальтирует.

Произведя поиск аппендикса на петле данной кишки хирург не обнаружил червеобразного отростка. Проводить ревизию кишечника дальше не стал, вызвал ответственного дежурного хирурга.

Ваше предположение по принадлежности выведенного участка кишки к отделу кишечника.

Каковы должны быть действия хирурга при неуспешности нахождения аппендикса на данном участке кишки.

Как вы считаете, в какой ситуации хирург должен был обратиться за помощью к старшим коллегам.

ерентной

импульсациивие основано на ки у силенную

остранства

()