- •Хирургические заболевания тонкой кишки и их оперативное лечение

- •Оглавление

- •Глава I. Анатомо-физиологические особенности

- •Глава II. Основы оперативной хирургии тонкой кишки _______________ 25

- •Глава III. Хирургические заболевания тонкой кишки ________________ 43

- •Глава IV. Операции на тонкой кишке _______________________________ 108

- •Предисловие

- •Глава I. Анатомо-физиологические особенности тонкой кишки

- •1.1. Топографическая анатомия тонкой кишки

- •(Брыжейка тонкой кишки откинута влево)

- •Р 1 10 11 4 5 6 2 3 7 8 9 ис. 4. Корень брыжейки тонкой кишки и задняя пристеночная брюшина

- •1.2. Физиология тонкой кишки

- •Тонкой кишки

- •2.1. Шовный материал

- •2.2. Кишечные швы

- •Углового шва

- •2.3. Кишечные анастомозы

- •Непроникающим швом

- •Глава III. Хирургические заболевания тонкой кишки

- •3.1. Клиника и диагностика заболеваний тонкой кишки

- •3.1.1. Синдромология болезней тонкой кишки

- •3.1.2. Критерии диагностики

- •3.2. Частная хирургическая энтерология

- •3.2.1. Врожденные аномалии тонкой кишки

- •Аномалии желточного протока

- •Аномалии тонкой кишки

- •3.2.2. Острая тонкокишечная непроходимость

- •Этиология

- •Патогенез

- •Клинико-инструментальная диагностика

- •Брюшной полости

- •Брюшной полости

- •Тонкокишечной исчерченности

- •Некоторые формы окн

- •3.3. Нарушения мезентериального кровоснабжения

- •Патоморфологические изменения

- •Mesenterica superior

- •Клиника

- •Инструментальная диагностика

- •3.4. Болезнь Крона

- •3.5. Редкие болезни тонкой кишки

- •3.5.1. Дивертикулярная болезнь

- •3.5.2. Опухоли тонкой кишки

- •3.6. Болезни оперированного кишечника

- •Синдром "короткой тонкой кишки"

- •3.6.2.Синдром «слепых мешков»

- •3.7. Трансплантация тонкой кишки

- •Глава IV. Операции на тонкой кишке

- •Выделение; 2- пересечение и перевязка брыжеечных сосудов;

- •Выключение петли тонкой кишки y-образным способом по Ру

- •Эталоны ответов к тестовым заданиям и ситуационным задачам

- •Список рекомендуемой литературы

Некоторые формы окн

Заворот тонкой кишки (рис. 40) является одной из часто встречающихся (до 20% всех видов ОКН) и наиболее тяжелых форм ОКН. Данная форма странгуляционной кишечной непроходимости возникает вследствие поворота изолированного сегмента либо всей тонкой кишки вокруг собственной брыжейки, что приводит к нарушению кровоснабжения и кишечного пассажа.

Классификация.

по углу поворота сегмента тонкой кишки (от 90 до 720º).

по анатомической локализации: заворот тощей или подвздошной кишок.

по вовлеченному сегменту: тотальный – заворот всей тонкой кишки, частичный – сегментарный заворот.

Клинические проявления и тяжесть состояния больного прямо пропорциональны длине вовлеченной в заворот кишки и углу поворота. При наличии большого угла заворота и поражении значительного по протяженности сегмента кишки заболевание протекает тяжело, отмечается высокая летальность и развитие большого количества осложнений среди пациентов данной группы. Это обусловлено быстрым нарушением кровоснабжения и распространенным некрозом кишечника, развитием перитонита и полиорганной недостаточности.

Рис. 40. Заворот тонкой кишки

Начало заболевания обычно острое, внезапное. Основным клиническим проявлением данного вида кишечной непроходимости является выраженный болевой синдром, характеризующийся интенсивными болями в животе (чаще в околопупочной области), которые заставляют больного принимать различные положения, пытаясь уменьшить боль.

Возникновение рвоты в начале заболевания обусловлено рефлекторной реакцией организма, в последующем – развитием пареза кишечника. Частая рвота кишечным содержимым является прогностически неблагоприятным признаком и свидетельствует о выраженных изменениях в стенке кишки.

Задержка стула и газов отмечается всегда, однако при опорожнении нижних сегментов кишечника бывает однократный стул.

Состояние больного тяжелое и прогрессивно ухудшается вследствие водно-электролитных расстройств и нарастания эндотоксемии. При объективном обследовании отмечается вздутие живота, болезненность при пальпации, зачастую во всех отделах. Выявляются положительные симптомы Валя, Тэвенера, Кивуля, Склярова, триады Дельбе, в запущенных случаях – Спасокукоцкого-Вильмса, Лотейссена. Рентгенологически отмечаются раздутые петли кишечника с горизонтальными уровнями жидкости, чаши Клойбера, расположенные преимущественно в центре брюшной полости.

Лечение заворота тонкой кишки только хирургическое. Объем оперативного вмешательства определяется состоянием кишечных петель. В ранние сроки при жизнеспособности кишечных петель производят деторсию (расправлении заворота). При признаках некроза кишки показана резекция кишки с анастомозом конец в конец.

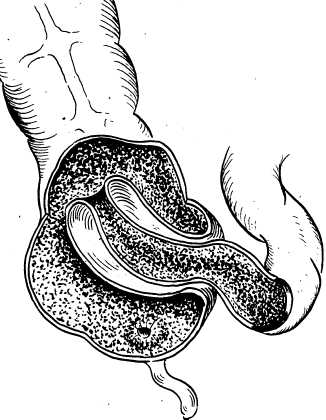

Инвагинация (рис. 41) относится к смешанным формам кишечной непроходимости и характеризуется внедрением одного сегмента кишки в просвет другого.

Рис. 41. Илеоцекальная инвагинация

Кишечный инвагинат состоит из 3 цилиндров: наружного (воспринимающего), внутреннего и среднего – образующих. Место перехода наружного цилиндра в средний называется шейкой инвагината, а переход среднего во внутренний – головкой (верхушкой) инвагината. Между внутренним и средним цилиндрами сдавливается брыжейка кишки. Реже инвагинаты состоят из 5-7 и более цилиндров.

Классификация инвагинации основана на анатомическом, патофизиологическом, клиническом принципах.

В зависимости от формирования инвагината между различными сегментами пищеварительной трубки выделяют еюно-гастральную, дивертикуло-тонкокишечную, подвздошно-ободочную инвагинацию, а также инвагинацию на различных уровнях тонкой кишки. Согласно патофизиологической классификации выделяют изо- и антиперистальтическую формы инвагинации. Чаще внедрение одного участка кишки в другой происходит по ходу перистальтики – изоперистальтическая (нисходящая) инвагинациия, реже кишечник внедряется в вышележащие отделы, при этом формируются антиперистальтические (восходящие) инвагинаты. Выделяют одиночные и множественные (при наличии у одного больного нескольких инвагинатов на различных уровнях ЖКТ) инвагинации.

По клинике различают острое, подострое, хроническое и рецидивирующее течение заболевания.

Выделяют 3 основные теории, объясняющие возникновение инвагинации: 1) механическая; 2) паралитическая; 3) спастическая.

Механическая теория объясняет внедрение вышележащего отдела кишки в нижележащий наличием полипа, опухоли или гематомы, которые перистальтикой продвигаются вниз и увлекают за собой стенку кишки.

Согласно паралитической теории, активно перистальтирующий отрезок кишки внедряется в паралитически расширенную нижележащую часть кишки.

Спастическая теория ведущее место отводит нарушению координации сокращений циркулярной и продольной мускулатуры кишечника. На участок кишки со спазмом циркулярных мышц надвигается нижележащий отдел кишки с продольно сокращенной мускулатурой. Считается, что у взрослых возникновению инвагинации чаще способствуют опухоли, а у детей – нарушения нервной регуляции моторики кишечника.

Клиника данной форме кишечной непроходимости зависит, прежде всего, от степени сдавления брыжейки кишки. При формировании многоцилиндровых инвагинатов и большом объеме вовлеченной брыжейки нарушения кровообращения в ней более выражены, что приводит к развитию симптомов, характеризующих странгуляционные формы ОКН. При незначительном сдавлении брыжеечных сосудов клинически заболевание проявляется признаками обтурационной кишечной непроходимости. Кроме того, в клинике заболевания имеют значение продолжительность поражения, локализация, возраст больного. Особенно тяжело протекает инвагинация у детей.

Инвагинация характеризуется появлением сильной схваткообразной боли в животе, которая постепенно становится постоянной. Частым симптомом является многократная, не приносящая облегчения рвота. В запущенных стадиях рвота может носить каловый характер. Задержка стула и газов является не постоянным симптомом. Зачастую при инвагинации отмечается наличие примеси крови в кале, что обусловлено кровотечением из слизистой оболочки инвагината (положительные симптомы Крювелье и Бабуна). Как правило, кровь в кале появляется не ранее чем через 5-6 часов с момента начала заболевания, при этом кал может быть перемешан со слизью и алой малоизмененной кровью (стул типа "малинового желе").

При тонкокишечной инвагинации во время объективного обследования через брюшную стенку возможно определить колбасовидной формы эластическое, ограниченно подвижное, опухолевидное образование, положительные симптомы Алапи, Шимана-Данса, Руша, Тэвенера, Дюрана и ряд симптомов, характеризующих синдром Тилиякса. Из всех перечисленных симптомов в клинике инвагинации выделяют классическую триаду: схваткообразная боль в животе, выделения крови из прямой кишки, опухолевидное образование в брюшной полости.

При рентгенологической диагностике выявляется скопление газа в различных участках кишечника, горизонтальные уровни жидкости, чаши Клойбера. В сомнительных случаях используется рентгенологические исследования с контрастным веществом. Дефект наполнения имеет ровные контуры, выступает в просвет кишки в виде «кокарды», «серпа». Попадание бария между наружным и средним цилиндрами может дать картину двузубца, а если еще и во внутренний цилиндр проникает контраст, то образуется фигура трезубца.

Лечение тонкокишечной инвагинации только хирургическое. Объем хирургического вмешательства зависит от состояния кишки. Производят дезинвагинацию (рис. 42) или резекцию кишечника.

Рис. 42. Дезинвагинация

Резекция кишки при инвагинации показана при безуспешной дезинвагинации или нежизнеспособной кишке. При илеоцекальной инвагинации объем резекции кишечника зависит от глубины внедрения тонкой кишки в толстую и может варьировать от резекции илеоцекального угла с формированием илеоасцендоанастомоза до правосторонней гемиколэктомии с наложением илеотрансверзоанастомоза.

Узлообразование (рис. 43) представляет собой самую тяжелую форму странгуляционной кишечной непроходимости, характеризуется образованием узла между различными кишечными петлями, приводящее к сдавлению брыжеечных сосудов и нарушению кровообращения в сегментах кишок, заинтересованных в данном процессе. В зависимости от петель кишок, образующих узел различают узлообразование между тонкой и сигмовидной кишками, между петлями тонкой кишки, между тонкой и слепой кишками, между тонкой кишкой и дивертикулом Меккеля или червеобразным отростком.

Рис. 43. Узлообразование

Клинически заболевание характеризуется бурным развитием симптомов странгуляционной кишечной непроходимости. Характерно наличие сильных, внезапно возникающих болей в животе. Признаки шока и интоксикации появляются в ранней стадии заболевания, что связано с вовлечением в процесс обширных участков кишечника вместе с брыжейкой. Симптоматика со стороны брюшной полости бедная. Живот почти не вздут, при пальпации болезненный. Быстро развивается парез кишечника. В брюшной полости рано и в большом количестве образуется геморрагический выпот. Определяются положительные симптомы Валя, Склярова.

Рентгенологическая картина зависит от характера узла. При узлообразовании между тонкой и сигмовидной кишками рентгенологически определяется раздутая в виде арки толстая кишка с видимой гаустрацией, в которой видны 2 горизонтальных уровня, расположенные на одной высоте. Характерным для узлообразования является то, что чаши Клойбера не меняют своего положения при перемещении больного (симптом фиксации).

Лечение узлообразования хирургическое. Операция должна производиться как можно раньше. Перед операцией важную роль играет комплекс консервативных мероприятий, направленных на борьбу с шоком.

Во время операции развязать узел не всегда возможно. Лишь в первые часы после образования узла, когда еще не развился отек и не наступило вздутие кишок, эта процедура выполнима (рис. 44).

Рис. 44. Развязывание узла во время операции

Узел, образованный нежизнеспособными петлями, подлежит резекции. Резекция тонкой кишки должна заканчиваться восстановлением непрерывности кишечника путем наложения анастомоза конец в конец.