- •Часть 2. Оптическая электроника

- •Глава 5 Основы оптоэлектроники

- •5.1 Историческая справка

- •5.2 Оптические световоды (волноводы)

- •5.3 Плоские световоды.

- •5.4 Волоконные световоды

- •Глава 6. Управление оптическими пучками

- •6.1 Принципы управления параметрами оптического излучения

- •6.2. Основные характеристики модуляторов и переключателей

- •6.3. Распространение оптических волн в фотонных кристаллах

- •6.4. Генерация высших оптических гармоник

- •Глава 7. Генераторы оптического излучения

- •7.1 Некогерентные и когерентные источники излучения

- •7.2. Когерентные излучатели

- •7.3. Новое поколение лазеров для оптических линий связи

- •7.3.1. Инжекционные лазеры на квантовых точках

- •7.3.2. Волоконные лазеры

- •Глава 8. Приемники оптического излучения

- •8.1. Параметры приемников оптического излучения

- •8.2. Классификация фотоэлектронных приемников

- •— Освещение отсутствует; 2 — освещение присутствует

- •8.3. Фотоприемники на кванторазмерных элементах

- •Глава 9. Основы интегральной оптики

- •9.1. Принципы и тенденции развития приборов и устройств интегральной оптики

- •9.2. Элементы интегрально – оптических линий связи

- •9.3. Интегральные параметрические генераторы оптических и электромагнитных волн терагерцового диапазона на одно и двухмерных нелинейных фотонных кристаллов

- •9.4. Интегральные оптоэлектронные датчики

- •Часть 1. Квантовая электроника 6

- •Глава 1. Физические свойства сред, используемых

- •Часть 2. Оптическая электроника 89

- •Историческая справка 89

Глава 9. Основы интегральной оптики

9.1. Принципы и тенденции развития приборов и устройств интегральной оптики

Интегральная оптика является разделом оптоэлектроники, в котором изучаются оптические эффекты и явления в тонких слоях материалов, а также разрабатываются принципы и методы интеграции оптических и оптоэлектронных элементов устройств для целей генерации, передачи и преобразования информационных сигналов.

В последнее десятилетие развития интегральной оптики базируется на достижениях наноэлектроники, нелинейной оптики, физики твердого тела и твердотельной технологии. В первую очередь это касается использования в интегральной оптике последних достижений наноэлектроники, причем не только в уменьшении размеров электронных компонентов, но и переходе к применению квантово – размерных эффектов в наноструктурах. Одно из блестящих достижений последней трети XX века – развитие техники молекулярно – лучевой и газовой эпитаксии – позволило создавать реальные структуры, состоящие из многих полупроводниковых слоев, содержащих квантовые ямы, проволоки и точки. Эти достижения являются залогом создания в будущем нового класса лазеров и фотоприемников и других оптических устройств с управляемой интерференцией носителей заряда.

Другим, не менее важным направлением в развитии интегральной оптики становится использование исскуственно созданных периодических структур: индуцированных решеток и периодических доменных структур. По сути, эти структуры, представляют собой одно, двух или трехмерные фотонные кристаллы, обладающие разрешенными и запрещенными зонами. Большим достоинством для интегрально – оптических устройств является относительная легкость их формирования с помощью только лазерных пучков. Уже сейчас период индуцированных структур варьируется от десятков микрометров до сотни нанометров, что перекрывает весь используемый сейчас оптический диапазон. Многочисленные и разнообразные исследования последних лет показали наличие в таких структурах ряда необычных оптических свойств, что сразу же нашло ряд практических применений в приборах и устройствах интегральной оптики: параметрические квантовые усилители и генераторы, переключатели, модуляторы, фильтры, мультиплексоры и датчики. Можно ожидать, что этот список будет расширен в последние годы.

Поэтому в данной главе наряду с уже широко применяемыми интегрально – оптическими устройствами будут рассмотрены и новые приборы использующие наноразмерные элементы и периодические структуры.

Возможности применения оптических интегральных устройств непрерывно расширяются с развитием новых лазерных источников излучения. В настоящее время оптоэлектронные средства и системы в интегральном исполнении уже начали находить разнообразные применения помимо сверхдальних волоконно – оптических линий связи. К подобным устройствам относятся:

- интегрально – оптические датчики;

- оптические устройства вычислительной техники;

- устройства оптической памяти;

- оптические компьютеры.

9.2. Элементы интегрально – оптических линий связи

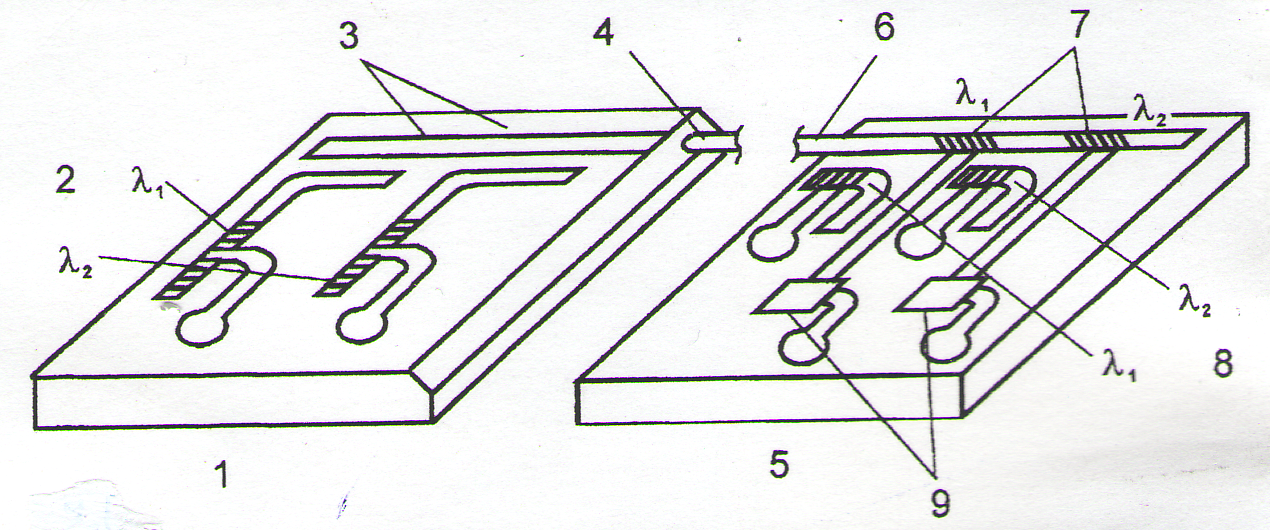

Различают два типа интегрально-оптических устройств: передающие и принимающие устройства, соединенные между собой волоконным или планарным световодом. Пример монолитной интегрально – оптического устройства приведен на рис. 9.1.

Рис. 9.1. Монолитная ОИС для оптической связи: 1 – чип (ОИС) передатчика; 2 – излучатели с распределенной обратной связью; 3 – пассивные направленные ответвители; 4 – элемент связи пленка – оптическое волокно; 5 – чип (ОИС) приемника; 6 – элемент связи оптическое волокно – пленка; 7 – селективные частотные фильтры; 8 – местные излучатели с распределенной обратной связью; 9 – интегральные детекторы

Главным критерием, по которому планарный элемент относится к сфере интегральной оптики, является соизмеримость толщины пленочных элементов и длины волны оптического излучения. Лишь при этом проявляются качественные отличия от традиционной «объемной» оптики.

Следует подчеркнуть, что развитие интегральной оптики во многом повторяло развитие интегральной электроники, в которой на первом этапе использовались гибридные схемы, сочетающие приборы в планарном и объемном исполнении. И только затем были разработаны чисто планарные схемы, в которых все элементы расположены на одном кремниевом чипе.

В настоящее время в большинстве своем интегральная электроника основана на гибридном исполнении электронно - оптических систем.

Дело состоит в том, что пока основным материалом подложек для активных элементов (генераторов и приемников) служат полупроводники в основном GaAs. В тоже время для таких активных и пассивных элементов как модуляторы и переключатели каналов, а также мультиплексоры и демультиплексоры используются сегнетоэлектрики типа ниобата и танталата лития. С одной стороны, гибридный подход делает возможным комбинирование полупроводниковых лазеров на гетероструктурах, кремниевых диодов и акустооптических модуляторов, переключателей, мультиплексоров на сегнетоэлектрических подложках типа ниобата лития. С другой стороны, он обладает тем недостатком, что места связи различных элементов устройств могут приводить к рассогласованию и даже отказу из-за вибраций и тепловых деформаций.

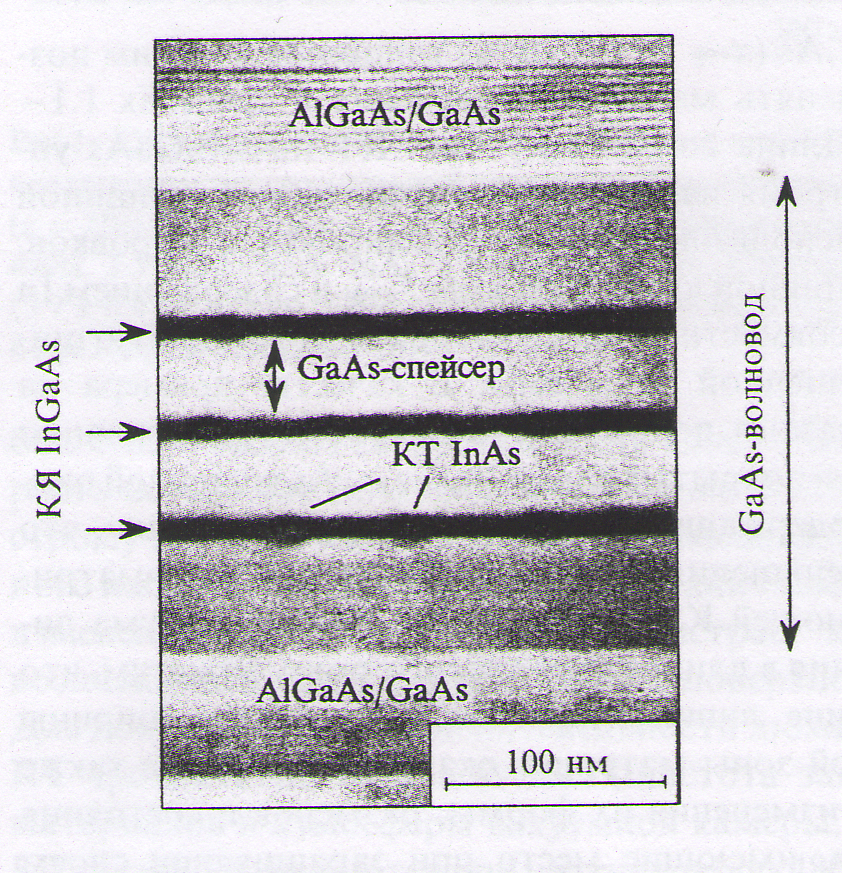

Итак, в передающее устройство входят следующие элементы (рис. 9.2), которые разделяются на активные и пассивные. К активным элементам в первую очередь относятся лазерные излучатели. Чаще всего ими являются инжекционные лазеры на квантовых ямах или точках с распределенной обратной связью. Пименение многослойных структур, состоящих из нескольких активных слоев с квантовыми точками, разделенных прослойками неактивного материала (спейсеры), которые сформированы на подложке из GaAs, позволило снизить пороговую плотность тока до 100 А/см2 при комнатной температуре. Изображение такой лазерной структуры, полученное методом просвечивающей электронной микроскопии представлена на рис. 9.3 [5].

Рис. 9.2. Передающие устройство с набором одномодовых лазеров, AWG – arraged wavegnide grating – периодическая волновая решетка

Рис. 9.3. Изображение сечения лазерной структуры

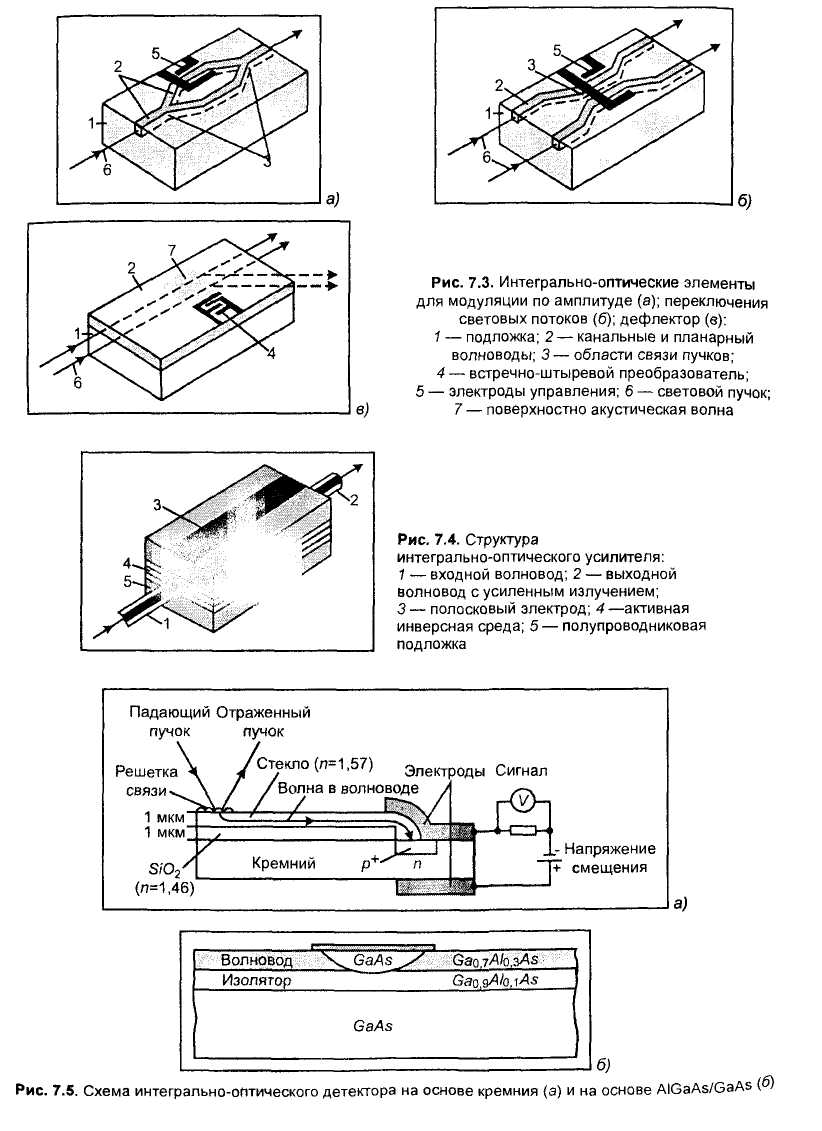

Активными свойствами обладают устройства управления световым потоком за счет использования физических явлений и эффектов: акустооптических, электрооптических, магнитооптических. Они позволяют локально менять показатель преломления материала волновода. Возможно введение в оптический канал модуляторов, дефлекторов, частотных фильтров, фазовращателей, направленных ответвителей и других элементов управления световыми потоками. Это так называемые активные интегрально-оптические элементы. Они используются для управления параметрами оптической моды, а именно модуляцией амплитуды, фазы, поляризации.

Так интегрально-оптические модуляторы амплитуды светового потока строятся по схеме интерферометра Маха — Цандера путем разветвления волновода на основе электрооптических материалов (рис. 9.4, а). В каналах при подаче управляющих сигналов изменяются фазы оптических волн, и при их новой интеграции на основе явления интерференции изменяется амплитуда оптической волны.

Использованная здесь структура представляет интерферометр Маха – Цандера – элемент, широко распространенный в интегральной оптике; в общем случае изменение длины оптического пути в одном из плеч интерферометра может осуществляться при воздействии не только электрического поля, но и света, температуры, давления и т.п.

Работа интегральных акустооптических модуляторов основана на изменении направления распространения световых пучков в планарном волноводе в результате явления дифракции света на фазовых неоднородностях. Фазовые неоднородности возникают в узлах и пучностях поверхностной акустической волны, возбуждаемой встречно - штыревыми преобразователями (рис. 9.4, в).

В интегрально-оптических переключателях осуществляется управляемое перераспределение оптической энергии между волноводами (рис. 9.4, б). Это происходит благодаря изменению показателя преломления в области связи между волноводами. Эти изменения происходят под действием управляющего напряжения.

Рис. 9.4.

Интегрально-оптические элементы для

модуляции по амплитуде (а); переключения

световых потоков (б); дефлектор (в): 1 –

подложка; 2 – канальный и планарный

волноводы; 3 – области связи пучков; 4

– встречно-штыревой преобразователь;

5 – электроды управления; 6 – световой

пучок; 7 – поверхностно акустическая

волна

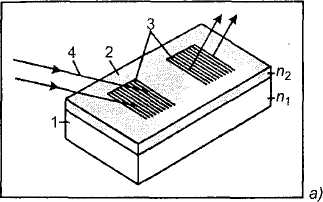

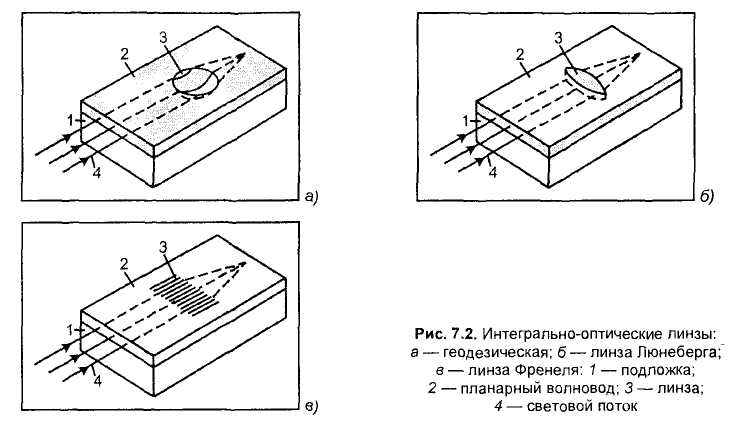

К пассивным интегрально - оптическим элементам относятся: устройства ввода и вывода излучения (геодезические линзы, линзы Люнеберга и Френеля, интегрально-оптические фильтры и ряд других вспомогательных устройств (мультиплексоры и демультиплексоры).

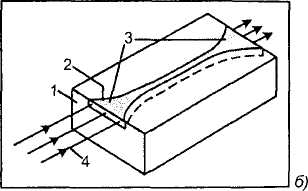

Они предназначены для согласования световых потоков, входящих и выходящих из волновода. На рис. 9.5 представлены схемы интегрально-оптических элементов связи.

Рис. 9.5. Схема интегрально-оптического элемента связи на основе дифракционных решеток (а) и с использованием рупорных переходов (б):

1 — подложка; 2 — волновод; 3— элемент связи; 4 — световой поток

Возможны и другие формы интегрально-оптических элементов ввода-вывода, например, волноводы с изменяемой геометрией. К этой же группе относятся интегрально-оптические разветвители излучения с разным числом каналов. Интегрально-оптические линзы фокусируют излучение волновода в заданном месте. Различают геодезические линзы, линзы Люнеберга и линзы Френеля (рис. 9.6).

Геодезическая линза конструктивно выполняется в виде углубления на поверхности волновода, такого, что происходит фокусировка излучения.

Линза Люнеберга представляет собой область определенной конфигурации с отличным от волновода показателем преломления:

![]() (9.1)

(9.1)

где

![]() — показатель преломления волновода,

— показатель преломления волновода,

![]() —

показатель преломления воздуха. Линза

Френеля

является

фрагментом известной в оптике зонной

пластинки Френеля ^ представляет

собой дифракционную решетку с переменным

шагом. Линза Френеля может быть

голографическим элементом связи.

—

показатель преломления воздуха. Линза

Френеля

является

фрагментом известной в оптике зонной

пластинки Френеля ^ представляет

собой дифракционную решетку с переменным

шагом. Линза Френеля может быть

голографическим элементом связи.

К этой группе интегрально-оптических элементов можно отнести интегрально-оптические фильтры, представляющие собой дифракционные решетки, а также кольцевые интерферометры и резонаторы (например, типа Фабри — Перо). Эти интегрально-оптические элементы способны изменять пространственные характеристики световых сигналов, оставляя неизменным их энергию.

Рис. 9.6.

Интегрально-оптические линзы: а –

геодезическая; б – линза Люнеберга; в

– Линза Френеля: 1 – подложка; 2 –

планарный волновод; 3 – линза;; 4 –

световой поток

![]() 10б

Вт/см2).

В этом случае возникают нелинейные

оптические явления, такие

как фазовый синхронизм взаимодействующих

мод за счет волноводной дисперсии,

эффект удвоения частоты излучения,

генерация гармоник.

10б

Вт/см2).

В этом случае возникают нелинейные

оптические явления, такие

как фазовый синхронизм взаимодействующих

мод за счет волноводной дисперсии,

эффект удвоения частоты излучения,

генерация гармоник.

В современных линиях оптической связи происходит одновременная передача нескольких информационных каналов по одному оптическому волноводу на разных несущих длинах волн, что позволяет существенно увеличить пропускную способность линии связи. Для спектрального уплотнения каналов в качестве оптического источника используют массив одночастотных лазеров с распределенной обратной связью. Для введения промодулированных полезными сигналами пучков используются принципы мультиплексирования, т.е. одновременных ввода в волоконный световод всех, разделенных по частоте, сигналов. Для этих целей служат мультиплексоры, устройства частотного сжатия информационных сигналов с помощью голографических решеток или периодических доменных структур.

Предполагается,

что на смену массиву одночастотных

лазеров придут многочастотные инжекционные

лазеры с длиной волны излучения 1,2 - 1,4

мкм. Этот переход к диапазону 1,3 мкм и

многочастотным лазерам выгоден, поскольку

в этом случае снижаются требования

точности достижения необходимых длин

волн множества одночастотных оптических

излучателей. Следует отметить, что

частотное разделение продольных мод,

получаемое при типичных размерах

инжекционного многочастотного лазера,

хорошо согласуется с временными

требованиями к разнесению частот в

системах со спектральным уплотнением

каналов. Следует отметить, что частотное

разделение продольных мод

![]() ,

получаемое при типичных размерах

инжекционного лазера, хорошо согласуется

с современными требованиями к разнесению

частот в системах со спектральным

уплотнением каналов.

,

получаемое при типичных размерах

инжекционного лазера, хорошо согласуется

с современными требованиями к разнесению

частот в системах со спектральным

уплотнением каналов.

Так, для межмодового интервала 50ГГц требуется длина резонатора около 0,9 мм. При таком интервале различные длины волн, соответствующие разным продольным модам резонатора, могут быть спектрально разделены с помощью существующих оптических средств демультиплексирования (например, дифракционной решетки на массиве волноводов), затем раздельно кодированы внешним модулятором и, таким образом, использованы в качестве информационного сигнала независимого оптического канала. Последующее мультиплексирование позволит ввести излучения всех каналов в передающее волокно или планарный волновод.

Возможная архитектура оптического передающего устройства со спектральным уплотнением каналов на основе широкополосного многочастотного лазера схематически представлена на рис. (рис. 9.7).

Р ис.

9.7. Архитектура оптического передатчика

со спектральным уплотнением каналов

на основе широкополостного многочастотного

лазера на основе КТ

ис.

9.7. Архитектура оптического передатчика

со спектральным уплотнением каналов

на основе широкополостного многочастотного

лазера на основе КТ

Наиболее предпочтительной представляется такая схема, в которой все внешние оптические управляющие устройства (мультиплексоры, демультиплексоры, модуляторы) монолитно интегрированы на одном чипе, например, монокристалле ниобата лития, содержащим фотоиндуцирования решетки или периодическая доменная структура на другом кремниевом чипе располагается широкополостный лазер на квантовых точках. Ввод лазерного излучения в управляющее устройство и вывод модулированного излучения осуществляется с помощью мультиплексирования и демультиплексирования.

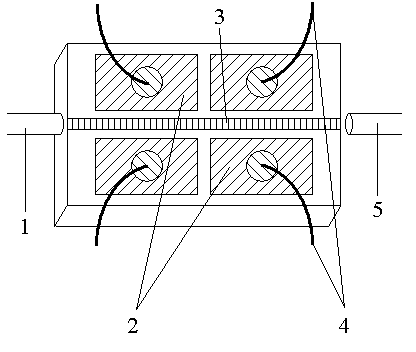

В приемном устройстве происходит разделение оптических сигналов, с различными длинами волн посредством процесса демультиплексирования, которые затем поступают на соотвествующие детекторы (рис. 9.8).

Рис. 9.8. Схема приемного устройства: 1 – волоконный световод; 2 – демультиплексор; 3 – фотодекторы; 4 – демудуляторы; 5 – информационные каналы

Активными элементами приемных устройств являются различные типы фотодетекторов. До настоящего времени наибольшее распространение в интегральной оптике получили p-i-n диоды и диоды с барьером Шоттки, описанные в главе 8.

Однако в последние годы нашли широкое применение фотодетекторы на основе гетероструктур AlGaAs для устройств с длиной волны 0,155 мкм и гетероструктур InGaAs (λ = 0,135 мкм). Обе конструкции фотодетекторов выполняется методом морлекулярно – пучковой эпитаксии на подложке GaAs и содержат наборы квантовых ям и квантовых точек. Их чувствительность достигает значения порядка один ампер на ватт падающей оптической мощности.

К пассивным элементам приемного устройства относятся элементы оптической связи волновод – приемное устройство, селективные частотные фильтры и демультиплексоры. Все эти элементы приемного устройства формируются в виде единого чипа.

Управляемые электрическим полем интегрально – оптические фильтры обеспечивают высокое быстродействие при относительно небольших управляющих напряжениях и хорошо сопрягаются с оптоволоконными компонентами. Общие принципы их построения основаны на использовании либо фотоиндуцированных решеток, либо периодических доменных структур. В обоих случаях чаще всего используют кристаллы ниобата литияго формированными на их поверхности периодическими структурами. Поскольку такие структуры формируются в материале с высокими значениями электрооптического эффекта, то управление резонансной частотой или формой передаточной характеристики фильтра (т.е. спектра продифрагированного оптического пучка) осуществляется приложением электрического поля вдоль периодической структуры. Перестройка частоты осуществляется в однородном поле, а для изменения формы передаточной характеристики требуется определенная более сложная конфигурация поля.

На рис. 9.9. [12] представлена схема фильтра с электрической управляемой формой передаточной характеристики. На поверхности подложки из ниобата лития формировался плоский световод шириной 10 мкм, что обеспечивало одномодовый режим в диапазоне длин волн 13 – 16 мкм. Решетка формировалась методом голографической записи с периодом 35 мкм. Для обеспечения управления по обеим сторонам световода напылялась система электродов с расстояниями между ними 20 мкм. Поле прикладывалось таким образом, что вся решетка представлялась в виде двух частей, причем пучок, отраженный от первой и второй частей решетки, отличался по фазе на 180° Приложение неоднородного поля позволяет радикальным образом изменять передаточную функцию фильтра, обеспечивая при этом работу фильтра в режиме спектрально – селективного аттенюатора и модулятора оптического пучка или переключателя спектральных каналов.

Рис. 9.9. Схема электрически управляемого интегрально-оптического фильтра: 1 – входное волокно; 2 – система электродов; 3 – волновод с записанной решеткой; 4 – электрические контакты; 5 – выходное волокно

В последние годы для мультиплексирования и демультиплексирования сигналов соответственно при вводе и выводе из волновода начинают применяться пакеты фотоиндуцированных решеток, сформированные на поверхности монокристалла ниобата лития. Такие решетки с полосой пропускания или отражения до 0,1 нм имеют эффективность выше 96% и предназначены для 1,5 мкм диапазона. Причем в одном кристалле может быть сформировано достаточное количество решеток по числу каналов, различающихся резонансной частотой. Управление и настройка соответствующих решеток создается управляющим полем за счет электрооптического эффекта. Поле создается металлическими электродами, напыленными на поверхность кристалла ниобата лития.

Пример одной из схем демультиплексора на основе фотоиндуцированных решеток, сформированных на поверхности кристалла ниобата лития, представлена на рис. 9.10 [7].

Рис. 9.10 Схема демультиплексора: 1 – входной порт; 2 – поглощающий порт; 3 – выходной порт; 4 – фотоиндуцированная решетка; 5 – электроды

Многочастотный мультиплексированный сигнал через входной порт попадает на ситему фотоиндуцированных решеток. В зависимости от его частоты каждый одночастотный сигнал резонансного взаимодействует только с одной решеткой и далее через порт выхода попадает на соответствующий приемник. Такие решетки могут настраиваться на определенные частоты с помощью внешнего электрического поля. Система решеток создается двумя интерферирующими пучками одного лазера. Так для диапазона сигналов 1,3 – 1,5 мкм решетки формируются второй гармоникой лазера на иттрий – алюминиевом гранате.

Путем изменения угла пересечения лазерных пучков можно изменять период решетки и таким образом последовательно формировать до 40 решеток на одной поверхности с разделением резонансных частот до 100 ГГц (0,8 нм).