- •Часть 2. Оптическая электроника

- •Глава 5 Основы оптоэлектроники

- •5.1 Историческая справка

- •5.2 Оптические световоды (волноводы)

- •5.3 Плоские световоды.

- •5.4 Волоконные световоды

- •Глава 6. Управление оптическими пучками

- •6.1 Принципы управления параметрами оптического излучения

- •6.2. Основные характеристики модуляторов и переключателей

- •6.3. Распространение оптических волн в фотонных кристаллах

- •6.4. Генерация высших оптических гармоник

- •Глава 7. Генераторы оптического излучения

- •7.1 Некогерентные и когерентные источники излучения

- •7.2. Когерентные излучатели

- •7.3. Новое поколение лазеров для оптических линий связи

- •7.3.1. Инжекционные лазеры на квантовых точках

- •7.3.2. Волоконные лазеры

- •Глава 8. Приемники оптического излучения

- •8.1. Параметры приемников оптического излучения

- •8.2. Классификация фотоэлектронных приемников

- •— Освещение отсутствует; 2 — освещение присутствует

- •8.3. Фотоприемники на кванторазмерных элементах

- •Глава 9. Основы интегральной оптики

- •9.1. Принципы и тенденции развития приборов и устройств интегральной оптики

- •9.2. Элементы интегрально – оптических линий связи

- •9.3. Интегральные параметрические генераторы оптических и электромагнитных волн терагерцового диапазона на одно и двухмерных нелинейных фотонных кристаллов

- •9.4. Интегральные оптоэлектронные датчики

- •Часть 1. Квантовая электроника 6

- •Глава 1. Физические свойства сред, используемых

- •Часть 2. Оптическая электроника 89

- •Историческая справка 89

— Освещение отсутствует; 2 — освещение присутствует

Спектральная характеристика фотодиодов подобна той, что наблюдается у фоторезисторов. Коротковолновая граница чувствительности зависит от толщины базы и от скорости поверхностной рекомбинации. Спад фоточувствительности в области длинных волн соответствует краю собственного поглощения полупроводника (ширине запрещенной зоны). В качестве примера на рис. 8.4 представлены спектральные характеристики неохлаждаемых фотодиодов из GaAs, Si, Ge.

Фотоструктуры на р—п - переходах предпочтительнее фоторезисторов из-за их прямого согласования с входным каскадом кремниевого прибора с переносом заряда (ППЗ), относительно высокого сопротивления и меньшего значения рассеиваемой мощности. Кроме того, фотодиоды обладают большим быстродействием, чем фоторезисторы, потому что сильное поле в области обеднения придает фотоносителям большую скорость и скорость фотоответа уже не ограничивается временем рекомбинации. Время пролета носителей через р—п - переход пропорционально его толщине и обратно пропорционально максимальной скорости движения носителей в электрическом поле.

Рис. 8.4. Спектральные характеристики неохлаждаемых фотодиодов из GaAs, Si, Ge.

Большое распространение получили р—i—n - диоды, в которых i -область состоит из слабо легированного полупроводника. Электрическое поле в i- области ускоряет транспорт носителей и снижает барьерную емкость фотодиода. Последнее обстоятельство позволяет снизить величину емкости на входе предусилителя и уменьшить время переходных процессов.

Падающее излучение с незначительными потерями в p- слое достигает i- слоя, в котором поглощается с генерацией электронно-дырочных пар в области пространственного заряда (p-i - перехода) и дрейфуют к соответствующим электродам, вызывая появления фототока.

Диоды на р—i—п - структуре позволяют обеспечить высокую чувствительность в длинноволновой области спектра при увеличении i-области, в которой поглощается порядка 90 % излучения. Малые рабочие напряжения в фотодиодном режиме позволяют обеспечить совместимость р—i—n - диодов с интегральными схемами.

Фотодиоды

Шоттки со структурой "металл —

полупроводник" позволяют повысить

быстродействие

приемников излучения до 10-10

с. В

таких структурах граница спектральной

характеристики сдвигается в сторону

более длинных волн. Фотодиоды Шоттки

обладают малым сопротивлением базы

фотодиода, и инерционность таких приборов

определяется временем пролета

фотоносителей через оо-ласть

объемного заряда (примерно

![]() с).

Простота

создания выпрямляющих фоточувствительных

структур с барьером Шоттки на

различного типа полупроводниках (даже

на тех, на которых нельзя сформировать

р—п

-

переход) открывает большие перспективы

использования фотодиодов Шоттки.

с).

Простота

создания выпрямляющих фоточувствительных

структур с барьером Шоттки на

различного типа полупроводниках (даже

на тех, на которых нельзя сформировать

р—п

-

переход) открывает большие перспективы

использования фотодиодов Шоттки.

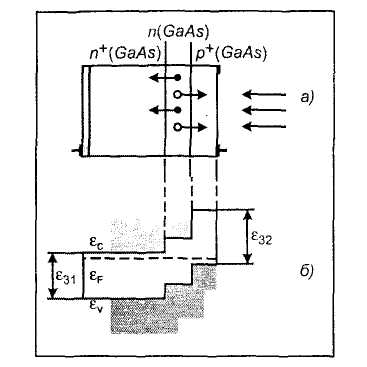

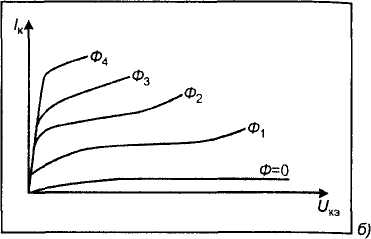

Фотодиоды на гетероструктурах позволяют создать фотоприемные устройства с КПД близким к 100 %. На рис. 8.5 показано устройство и зонная диаграмма гетерофотодиода. Излучение вводится через слой GaAlAs. Поглощение происходит в n-области GaAs. Разница в ширине запрещенной зоны по обе стороны от гетероперехода составляет приблизительно 0,4 эВ. Генерируемые в n- области дырки переносятся в р+- область. Ширина активной n- области выбирается такой, чтобы происходило полное поглощение излучения. Структура работает при небольших напряжениях. Выбирая соответствующие пары полупроводников, можно создать фотодиоды для любой части оптического спектра. Дело в том, что в гетероструктурах длина волны определяется разницей ширины запрещённых зон и не связана со спектральной характеристикой поглощения излучения.

Рис. 8.5. Схема фотодиода с гетероструктурой (а) и его зонная диаграмма (б)

Фотоприемники с внутренним усилением

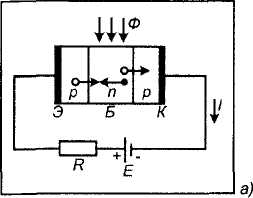

Фототранзисторы.

Фотоприемники,

в которых происходит преобразование

оптического излучения с одновременным

усилением фототока, называют фотоприемниками

с внутренним усилением. Обычно

используются фототранзисторы

биполярного

типа, которые включаются в электрическую

цепь по схеме с общим эмиттером. База

не имеет внешнего вывода (рис.

8.6, а). Управление коллекторным током

осуществляется на основе внутреннего

фотоэффекта.

Генерация

носителей происходит в области базы

под действием излучения. Коллекторный

переход служит для разделения носителей.

Через эмиттерный переход происходит

инжекция дырок для восстановления

нейтральности базовой области, в которой

остаются электроны.

По

сравнению с обычным диодом фототранзистор

усиливает ток в

![]() раз, где

- коэффициент

передачи тока базы.

раз, где

- коэффициент

передачи тока базы.

При

использовании фототранзисторов для

них выбирают оптимальную конструкцию:

уменьшение толщины базы способствует

повышению коэффициента передачи и

уменьшению времени переключения, но

снижает фоточувствительность прибора.

Поэтому оптимальное

быстродействие транзистора лежит в

пределах

![]() с.

с.

Составной транзистор представляет собой известную конструкцию из двух транзисторов с общим коллектором. Коэффициент передачи тока базы составляет

![]() (8.10)

(8.10)

где

![]() и

и

![]() -

соответственно коэффициенты передачи

тока каждого транзистора. В результате

чувствительность составного транзистора

повышается и достигает значений

-

соответственно коэффициенты передачи

тока каждого транзистора. В результате

чувствительность составного транзистора

повышается и достигает значений![]() ,

что выше, чем у обычных фотодиодов.

,

что выше, чем у обычных фотодиодов.

и его выходные характеристики (б)