- •Гидравлический расчет паропроводов т конденсатопроводов паровых и тепловых сетей

- •Лекция №14.

- •Подбор насосов и регулирование уровня напоров в водяной тепловой сети.

- •Гидравлические характеристики водяных систем теплоснабжения.

- •Лекция №15.

- •Гидравлический режим работы закрытых систем теплоснабжения.

- •Лекция №16.

- •Порядок гидравлического расчета участков трубопроводов и разветвленных водяных сетей.

- •Пьезометрический график и режимы работы сети.

- •Лекция №17.

- •Тепловой расчет систем теплоснабжения

- •Лекция №18.

- •§28 Механический расчет тепловой сети

- •Определение высоты дымовой трубы

- •13.4.2. Выбор вспомогательного оборудования турбоустановки Выбор насосов

Лекция №17.

Тепловой расчет тепловой сети.

Тепловые потери при надземной прокладке теплопроводов.

Тепловые потери при подземной бесканальной прокладке.

Тепловой расчет систем теплоснабжения

В задачу теплового расчета тепловой сети входит решение следующих вопросов:

1) Определение тепловых потерь теплопровода;

2) Расчет температурного поля вокруг теплопровода, т.е. температурной изоляции, воздух в канале, стен канала, грунт;

3) Расчет падения температуры теплоносителя вдоль теплопровода;

4) Выбор толщины тепловой изоляции теплопровода.

П.1 Тепловые потери при надземной прокладке теплопроводов.

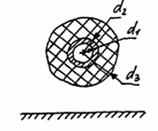

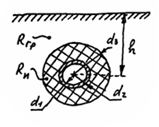

Теплопроводы теплоизолированные, расположенные над поверхностью земли отдают теплоту в окружающую среду конвекцией и излучением. Линейная плотность теплового потока q l Вт/м равна, где τ – температура теплоносителя; t ос - окружающей среды, с; RB; RH; Rтр; RИ – термическое сопротивления внутренней и наружной теплоотдачи, стенки трубопровода, тепловой изоляции, Вт/мК α B, α Н - внутренний и наружный коэффициент теплоотдачи; λ тр, λ к.

,

,

,

,

Теплопроводность

трубопровода и изоляции; d1,

d2,d3

– диаметры

поверхностей слоев. Обычно величинами

RB

и Rот

пренебрегают.

Наружная теплоотдача равна α н

= α к

+ α л ,

где коэффициент теплоотдачи излучением

равен

,

где ε

n

-степень

черноты и Тn

температура поверхности изоляции

теплопровода; σ=

5,67*10-8 Вт/м2

км; Коэффициент

конвективного теплообмена зависит от

наличия ветра. При отсутствии ветра,

,

где ε

n

-степень

черноты и Тn

температура поверхности изоляции

теплопровода; σ=

5,67*10-8 Вт/м2

км; Коэффициент

конвективного теплообмена зависит от

наличия ветра. При отсутствии ветра,

Вт/м2к

при ветре со скоростью

Вт/м2к

при ветре со скоростью

ω>1 м/с при d3 ≥ 0,3 м αк = 4,65*ω0,7 /d30.3. Для предварительных оценок при неизвестной температуре наружной поверхности αк = 11,6+7 ω. Однако, обычно термическое сопротивление внешней теплоотдачи невелико в сравнении с сопротивлением изоляции и 100% ошибка определения αn приводит лишь к ошибке не более 5% при определении теплового потока.

n.2.

Тепловые

потери при подземной бесканальной

прокладкой находят в

соотношении

![]() ,

где to

– температура грунта на его поверхности

при h<

2d3

,

где to

– температура грунта на его поверхности

при h<

2d3

Вт/м

Вт/м

Rгр – термическое сопротивление грунта определяется по формуле Форхгеймера

где

λгр

- коэффициент теплопроводности грунта;

h

– глубина залегания оси теплопровода.

При бесканальной прокладке рядом двух

теплопроводов на одной глубине Е.П.

Шубин предложил учитывать их взаимное

влияние с помощью условного термического

сопротивления Ro

где

λгр

- коэффициент теплопроводности грунта;

h

– глубина залегания оси теплопровода.

При бесканальной прокладке рядом двух

теплопроводов на одной глубине Е.П.

Шубин предложил учитывать их взаимное

влияние с помощью условного термического

сопротивления Ro

![]() и

тепловой потери первой q1

и второй q2

трубы равны:

и

тепловой потери первой q1

и второй q2

трубы равны:

Где τ 1 и τ2 температуры теплоносителей; R1 b R2 суммарное термическое сопротивление ί-ий труба и грунта: R ί = Rn ί +R гр Вт/м2 к.

Лекция №18.

Тепловые потери при подземной канальной прокладке.

Изменение температуры теплоносителя.

Механический расчет тепловой сети.

Термические потери при подземной канальной прокладке.

Теплопровода можно определить по аналогии с его бесканальной прокладкой. Предварительное определяется температура воздуха в канале tк , циркулирующего между стенками канала и наружной поверхностью теплопровода. Температура находится из равенства тепловых потоков от теплоносителя с температурой τ к воздуху в канале и от него в грунт с температурой to , т.е должно выполняться:

Где Rn, Rн, Rвн, Rк, Rгр – термические сопротивления теплоизоляции, теплопередачи с внешней поверхности теплопровода, теплоотдачи с внешней поверхности теплопровода теплоотдачи с внутренней поверхности канала, сопротивление стенок канала и грунта. После нахождения из данного сопротивления температуры tк воздуха в канале определяются тепловые потери теплопровода по отношению к п.1. и п.2.

В случаи многотрудной прокладки в одном канале температура воздуха в объеме канале находится аналогичное из баланса теплоты, поступающей в канале от теплоносителей всех n теплопроводов:

Термическое con –

Сопротивления ί = 1:N теплопроводов между теплоносителем и воздухом канала, Rо – сопротивление между воздухом канала и окружающей средой. После определения температуры воздуха в канале tк находятся общие тепловые потери канала. При этом канал прямоугольного сечения можно представить каналом круглого сечения с эквивалентным диаметром

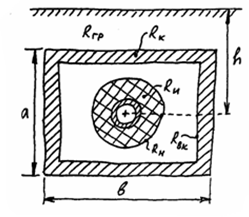

dэкв = 4F/P, где F и P – площадь поперечного сечения и периметр канала. Более точное термическое сопротивление грунта для канала прямоугольной формы шириной в и высотой а, ось которая закруглена на расстоянии h

Общие

тепловые потери теплопровода определяются

как сумма линейных тепловых потерь

и местных потерь теплоты QM

, Вт в

арматуре, опорных конструкциях, фланцах

и других элементах.

и местных потерь теплоты QM

, Вт в

арматуре, опорных конструкциях, фланцах

и других элементах.

– где

– где

коэффициент, учитывающий местные потери

теплоты;

=

0,2 / 0,3. Для теплопровода канальной и

бесканальной прокладки имеются нормы

тепловых потерь qн

, Вт/м ,

приведенных в СН и П 2.04.07-86, зависящие

от диаметра трубопроводов и среднегодовой

разности температур между теплоносителем

и окружающей средой. Толщину и вид

тепловой изоляции следует выбирать

такими, чтобы выполнялось условие

коэффициент, учитывающий местные потери

теплоты;

=

0,2 / 0,3. Для теплопровода канальной и

бесканальной прокладки имеются нормы

тепловых потерь qн

, Вт/м ,

приведенных в СН и П 2.04.07-86, зависящие

от диаметра трубопроводов и среднегодовой

разности температур между теплоносителем

и окружающей средой. Толщину и вид

тепловой изоляции следует выбирать

такими, чтобы выполнялось условие

n.4.

Изменение

температуры теплоносителя.

В следствие наличия тепловых потерь

температура теплоносителя в теплопроводе

снижается. Пусть теплоносителем является

вода, а тепловые потери характеризуется

постоянным коэффициентом теплопередачи

. На элементарном

участке dl

тепловые потери равны

. На элементарном

участке dl

тепловые потери равны

и они приводят к

уменьшению энтальпии потока воды с

массовым расходом G,

кг/с с удельной теплоемкостью с, Дж/кг

к , т.е.

и они приводят к

уменьшению энтальпии потока воды с

массовым расходом G,

кг/с с удельной теплоемкостью с, Дж/кг

к , т.е.

.

После интегрирования

по участку теплопровода длинной L

температура теплоносителя

.

После интегрирования

по участку теплопровода длинной L

температура теплоносителя

2

в конце

участка определяется соотношением:

2

в конце

участка определяется соотношением:

Где

τL

– температура

теплоносителя на входе участка.

Эффективность тепловой изоляции

оценивается коэффициентом эффективности

изоляции

,

где Qтр

– тепловые

потери трубопровода без изоляции, Qn

–

изолированного теплопровода.

,

где Qтр

– тепловые

потери трубопровода без изоляции, Qn

–

изолированного теплопровода.