- •Гидравлический расчет паропроводов т конденсатопроводов паровых и тепловых сетей

- •Лекция №14.

- •Подбор насосов и регулирование уровня напоров в водяной тепловой сети.

- •Гидравлические характеристики водяных систем теплоснабжения.

- •Лекция №15.

- •Гидравлический режим работы закрытых систем теплоснабжения.

- •Лекция №16.

- •Порядок гидравлического расчета участков трубопроводов и разветвленных водяных сетей.

- •Пьезометрический график и режимы работы сети.

- •Лекция №17.

- •Тепловой расчет систем теплоснабжения

- •Лекция №18.

- •§28 Механический расчет тепловой сети

- •Определение высоты дымовой трубы

- •13.4.2. Выбор вспомогательного оборудования турбоустановки Выбор насосов

Пьезометрический график и режимы работы сети.

Пьезометрический график характеризует гидравлический режим работы сети и разрабатывается для отопительного и неотопительного периода. Пьезометрический график широко используется при проектировании и эксплуатации тепловых сетей и позволяет:

определить напоры в подающем и обратном трубопроводах, а также располагаемый напор в любой точке тепловой сети;

с учетом рельефа местности, располагаемого напора и высоты зданий выбрать схемы подключения потребителей;

подобрать авторегуляторы, сопла элеваторов, дроссельные устройства для местных систем теплопотребления;

подобрать сетевые и подпиточные насосы.

Пьезометрические графики строятся для магистральных и квартальных (распределительных) тепловых сетей. Для магистральных тепловых сетей могут быть приняты масштабы: горизонтальный МГ 1:10 000 (1 см = 100 м), вертикальный МВ 1:1000 (1 см = 10 м); для распределительных сетей МГ 1:1000 и МВ 1:500 (2 см = 10 м). На график наносятся рельеф (профиль) местности по линии прокладки теплопроводов, высоты зданий, линии напоров в трубопроводах как в статическом, так и в динамическом режимах работы системы.

Задачей динамического режима является обеспечение циркуляции сетевой воды во всех частях системы теплоснабжения (подогреватели источника, теплопроводы, местные системы всех абонентов). Работа сети в данном режиме обеспечивается сетевыми насосами СН (создают циркуляцию и располагаемый напор у абонентов), подпиточными насосами ППН (восполняют потери сетевой воды и поддерживают заданное давление в сети, т.е. в нейтральной точке), дроссельно-насосными станциями ДНС, которые устанавливаются на границах зон с разными уровням напоров, на которые разделяется сеть при сложном рельефе местности.

Задачей статического режима работы сети является обеспечение заполнения элементов системы теплоснабжения (местных систем, теплопроводов) водой при отсутствии циркуляции для исключения «оголения» и коррозии оборудования. Данный режим обеспечивается работой подпиточных насосов и специальных регулирующих устройств, причем при разделении системы на зоны статическое давление (напор) в них поддерживается разным.

Основные требования к режиму давлений (напоров) сети:

Пьезометрический напор в любой точке системы не должен превышать пределов, допустимых по прочности оборудования источника тепла, сети и абонентов. Для чугунных радиаторов и бетонных панелей он меньше 60 м (0,6 МПа), для стальных конвекторов меньше 100 м (1,0 МПа), для стальных трубопроводов и арматуры меньше 160 или 250 м (1,6 или 2,5 МПа).

Для предупреждения кавитации насосов и подсоса воздуха в систему, вызывающего нарушение циркуляции в местных системах и коррозию оборудования, пьезометрический напор (избыточное давление) во всех точках системы должен быть больше 5 м (0,05 МПа).

Для обеспечения невскипания нагретой подаваемой сетевой воды в трубопроводах, при динамическом режиме работы, давление в подающей линии, во всей сети в зонах, где температура воды больше 100°С, должно поддерживаться избыточным и больше давления насыщения при температуре сетевой воды, т.е. р1>рs (τ1), где р1 = рбар +

.

.Располагаемые напоры и напоры в обратной линии у большинства абонентов системы должны обеспечивать зависимое подключение местных систем и подачу расчетного расхода воды.

На пьезометрическом графике наносятся линии напоров как для основной расчетной магистрали, так и для характерных ответвлений. Если динамический режим сильно изменяется за отопительный сезон или за год (открытые системы), то линии напоров проводят для трех характерных режимов работы: без водоразбора, при максимальном отборе из подающей линии и из обратной линии. Для крупных систем с несколькими источниками или с параллельными сблокированными магистралями показывают также линии напоров в аварийных ситуациях.

Разработку пьезометрического графика начинают с гидростатического режима (отсутствие циркуляции, τ = τ1,2 < 100°С). За начало координат в магистральных сетях принимают местоположение ТЭЦ или котельной. В принятом масштабе строят профиль трассы, отмечают места, уровни расположения и высоты зданий потребителей. За нулевую отметку оси напоров обычно принимают отметку нижней точки теплотрассы или отметку сетевых насосов. Далее строят линию статического напора, которая не должна превышать предела по условию прочности оборудования местных систем, а для зависимых схем подключения должна не менее чем на 5 м быть выше верхних точек самых высокорасположенных местных систем абонентов. Надо стремиться к установлению одного и наиболее низкого уровня статического напора во всей системе, что упрощает эксплуатацию и повышает надежность системы. Если при этом у отдельных абонентов (расположенных на нижних, низких или высоких геодезических уровнях, в высоких зданиях) будет выходить за указанные пределы, то их можно подключать по независимой схеме, что позволяет резко снизить уровень статического напора. Если завышенное или заниженное статическое давление отмечается для целого района, то систему теплоснабжения делят на отдельные зоны, в которых с помощью автоматических клапанов и подпиточных насосов в точках раздела поддерживаются разные уровни статического давления (напора). Для предупреждения ошибочных решений графики напоров статического и динамического режимов работы сети предварительно разрабатывают до ее гидравлического расчета.

Графики

напоров для гидродинамического режима

разрабатывают для условий установившегося

движения воды в теплопроводах при

расчетных расходах и наивысшей расчетной

температуре воды. Давление (напор) в

любой точке системы при динамическом

режиме должно обеспечивать заполнение

системы водой , предотвращать вскипание

воды и не превышать допустимого по

прочности оборудования тепловой сети.

При построении графика гидродинамических

напоров на него наносят уровни допустимых

максимальных и минимальных пьезометрических

напоров для подающей и обратной линий

системы. Так как пьезометрические напоры

(избыточные давления) отсчитываются от

оси трубопроводов, которые условно

принимаются обычно совпадающими с

поверхностью земли, то линии допустимых

напоров следуют за рельефом местности.

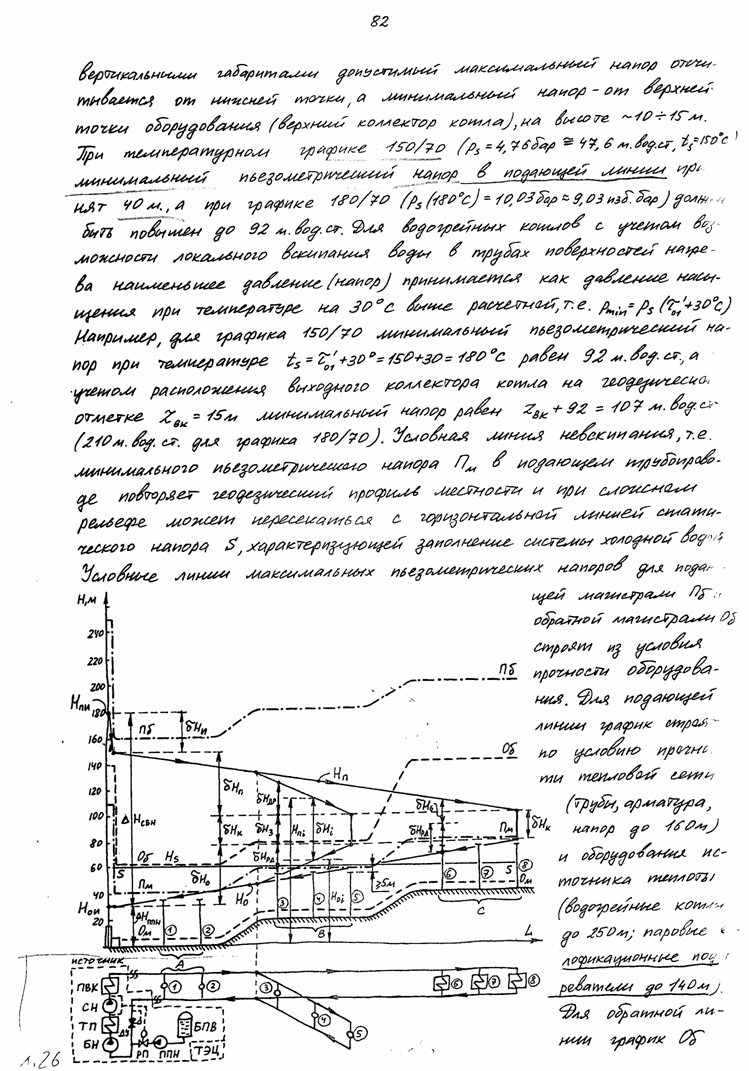

Для оборудования с большими вертикальными

габаритами допустимый максимальный

напор отсчитывается от нижней точки, а

минимальный напор – от верхней точки

оборудования (верхний коллектор котла),

на высоте ~ 1015

м. При температурном графике 150/70 (рs

= 4,76 бар ≈ 47,6 м.вод.ст., ts

= 150°C)

минимальный пьезометрический напор в

подающей линии принят 40 м, а при графике

180/70 (рs

(180°C)

= 10,03 бар ≈ 9,03 изб. бар) должен быть повышен

до 92 м.вод.ст. Для водогрейных котлов с

учетом возможности локального вскипания

воды в трубах поверхностей нагрева

наименьшее давление (напор) принимается

как давление насыщения при температуре

на 30°С выше расчетной, т.е. рmin

= ps

( +

30°C).

Например, для графика 150/70 минимальный

пьезометрический напор при температуре

ts

=

+

30°C

= 150 + 30 = 180°С равен 92 м.вод.ст., а с учетом

расположения выходного коллектора

котла на геодезической отметке zвк

= 15 м минимальный напор равен zвк

+ 92 = 107 м.вод.ст. (210 м.вод.ст. для графика

180/70). Условная линия невскипания, т.е.

минимального пьезометрического напора

Пм

в подающем трубопроводе повторяет

геодезический профиль местности и при

сложном рельефе может пересекаться с

горизонтальной линией статического

напора S,

характеризующей заполнение систем

холодной водой. Условные линии максимальных

пьезометрических напоров для п

+

30°C).

Например, для графика 150/70 минимальный

пьезометрический напор при температуре

ts

=

+

30°C

= 150 + 30 = 180°С равен 92 м.вод.ст., а с учетом

расположения выходного коллектора

котла на геодезической отметке zвк

= 15 м минимальный напор равен zвк

+ 92 = 107 м.вод.ст. (210 м.вод.ст. для графика

180/70). Условная линия невскипания, т.е.

минимального пьезометрического напора

Пм

в подающем трубопроводе повторяет

геодезический профиль местности и при

сложном рельефе может пересекаться с

горизонтальной линией статического

напора S,

характеризующей заполнение систем

холодной водой. Условные линии максимальных

пьезометрических напоров для п одающей

магистрали Пб

, обратной магистрали Об

строят из условия прочности оборудования.

Для подающей линии график строят по

условию прочности тепловой сети (трубы,

арматура, напор до 160 м) и оборудования

источника теплоты (водогрейные котлы

до 250 м, паровые теплофикационные

подогреватели до 140 м). Для обратной

линии график Об

при зависимой схеме подключения строится

по условию прочности оборудования

местных систем (чугунные радиаторы до

60 м, стальные конвекторы до 80100

м) или при независимой схеме по прочности

водо-водяных подогревателей (бойлеров),

равной 100 м.вод.ст. Линия минимального

пьезометрического напора обратной

линии Ом

строится из условия предотвращения

подсоса воздуха (5 м) и предупреждения

кавитации на всасывающей стороне насосов

(540

м, обычно берут 2030

м). Уклон линий динамических напоров в

подающей магистрали и ответвлениях Нп

и в обратном трубопроводе Но

принимается по рекомендуемым значениям

линейных потерь (магистрали 2040

(80) Па/м или 24

(8) м/км, ответвления менее 300 Па/м или 30

м/км) при предварительном построении

или по результатам гидравлического

расчета участков сети, а также по данным

гидравлических испытаний при эксплуатации.

Требуемый располагаемый напор у абонентов

сети Нi

= Нпi

+ Ноi

зависит от схемы подключения

отопительно-вентиляционных систем и

равен для схем с элеваторным смешиванием

Нi

≥ 815

м, с насосным смешиванием Нi

≥ 25

м, с водо-водяными подогревателями

(бойлерами) Нi

≥ 35

м.

одающей

магистрали Пб

, обратной магистрали Об

строят из условия прочности оборудования.

Для подающей линии график строят по

условию прочности тепловой сети (трубы,

арматура, напор до 160 м) и оборудования

источника теплоты (водогрейные котлы

до 250 м, паровые теплофикационные

подогреватели до 140 м). Для обратной

линии график Об

при зависимой схеме подключения строится

по условию прочности оборудования

местных систем (чугунные радиаторы до

60 м, стальные конвекторы до 80100

м) или при независимой схеме по прочности

водо-водяных подогревателей (бойлеров),

равной 100 м.вод.ст. Линия минимального

пьезометрического напора обратной

линии Ом

строится из условия предотвращения

подсоса воздуха (5 м) и предупреждения

кавитации на всасывающей стороне насосов

(540

м, обычно берут 2030

м). Уклон линий динамических напоров в

подающей магистрали и ответвлениях Нп

и в обратном трубопроводе Но

принимается по рекомендуемым значениям

линейных потерь (магистрали 2040

(80) Па/м или 24

(8) м/км, ответвления менее 300 Па/м или 30

м/км) при предварительном построении

или по результатам гидравлического

расчета участков сети, а также по данным

гидравлических испытаний при эксплуатации.

Требуемый располагаемый напор у абонентов

сети Нi

= Нпi

+ Ноi

зависит от схемы подключения

отопительно-вентиляционных систем и

равен для схем с элеваторным смешиванием

Нi

≥ 815

м, с насосным смешиванием Нi

≥ 25

м, с водо-водяными подогревателями

(бойлерами) Нi

≥ 35

м.

Рассмотрим построение пьезометрического графика (см. рисунок) по следующей методике (предварительно, перед гидравлическим расчетом и после него):

Приняв за нулевую геодезическую отметку (уровень) сетевых насосов источника (или низшую точку сети) строится профиль местности по трассе прокладки и высоты присоединяемых к тепловой сети зданий;

Выбирается и наносится на графике линия статического напора S-S и при невозможности построения одной линии изменяются схемы подключения потребителей или сеть разбивается на зоны с разным статическим напором. Например, на рисунке имеется три группы потребителей (зданий) – гр. А (1,2) на отметке zА = 0 м, гр. В (3,4,5) на zВ = 20 м и ответвлении от магистрали (квартальная сеть), гр. С (6,7,8) на zС = 40 м, причем все здания имеют высоту 35 м = Нi . Если уровень статического напора НS выбрать по зданиям верхней группы С, то он равен

≥ zС

+ Нi

+ 5 = 40 + 35 + 5 = 80 м, здания нижней группы А

окажутся под недопустимым напором

> 60 м (чугунные радиаторы) и их придется

подключать по независимой схеме. Если

статический уровень выбрать по зданиям

средней группы В:

≥ zС

+ Нi

+ 5 = 40 + 35 + 5 = 80 м, здания нижней группы А

окажутся под недопустимым напором

> 60 м (чугунные радиаторы) и их придется

подключать по независимой схеме. Если

статический уровень выбрать по зданиям

средней группы В:

= zВ

+ Нi

+ 5 = 20 + 35 + 5 = 60 м, он оказывается допустимым

для зданий нижней группы А:

= zВ

+ Нi

+ 5 = 20 + 35 + 5 = 60 м, он оказывается допустимым

для зданий нижней группы А:

= 60 м и группы В:

= 60 м и группы В:

=

- zВ

= 60 – 20 = 40 м, где

=

- zВ

= 60 – 20 = 40 м, где

- пьезометрический напор в i-ой

зоне. В этом случае группу зданий С

можно подключать по независимой схеме

или выделить их в отдельную зону с

повышенным уровнем статического напора

= 80 м,

- пьезометрический напор в i-ой

зоне. В этом случае группу зданий С

можно подключать по независимой схеме

или выделить их в отдельную зону с

повышенным уровнем статического напора

= 80 м,

= 40 м, который при прекращении циркуляции

поддерживается специальной насосной

станцией на границе зоны, причем здания

верхней зоны подключаются по зависимой

схеме. Выберем вариант с независимым

подключением группы С.

= 40 м, который при прекращении циркуляции

поддерживается специальной насосной

станцией на границе зоны, причем здания

верхней зоны подключаются по зависимой

схеме. Выберем вариант с независимым

подключением группы С.Строятся линии максимальных и минимальных допустимых пьезометрических напоров для подающей и обратной линий (линии Пб , Пм , Об , Ом) в динамическом режиме работы сети.

Откладывают требуемый напор у всасывающих патрубков сетевых или бустерных насосов (СН, БН), в зависимости от их марки. Этот напор ∆НППН должен обеспечиваться подпиточным насосом ППН, подающим через регулятор подпитки РП добавочную воду из бака подпиточной воды БПВ.

Намечают или по данным гидравлического расчета точно проводят линию напора в обратной магистрали между линиями Об > Но > Ом исходя из рекомендуемых или полученных значений линейных потерь давления (по магистрали, по участкам).

Выбирается или задается располагаемый напор Нк у конечного потребителя или конечной точки подключения распределительной (квартальной) сети. Для распределительной сети располагаемый напор должен быть Нр ≥ 40 м, который складывается из потерь давления в подающей и обратной линиях Нрп ≈ Нро ≈ 10 м и располагаемого напора потребителей Нi = 820 м.

Намечают или по данным гидравлического расчета точно проводят линию напора в подающей магистрали Нп между линиями Пб > Нп >Пм исходя из рекомендуемых или полученных линейных потерь давления по магистрали или по участкам, причем потери давления в подающей и обратной магистралях должны быть равны, т.е. Нп = Но (закрытая сеть) и Нп > Но (открытая сеть).

Задают (ТЭЦ: 2530 м; Котельная: 2025 м) или вычисляют потери давления или напора Ни в подогревательном оборудовании источника теплоты и находят расчетный напор в подающей линии Нпи = ∆Нппн + Но + Нк + Нп + Ни. Расчетный напор в обратной линии на всасывании сетевых насосов создается подпиточными насосами и равен Нои = ∆Нппн . если требуемый напор превышает допустимый по условию прочности сетевых теплофикационных подогревателей ТП (в ТЭЦ), то в схеме ТЭЦ предусматривают два сетевых насоса – бустерный насос БН (предвключенный), который обеспечивает компенсацию гидравлических потерь в ТП и защиту от кавитации на всасывании основного сетевого насоса СН, создающего напор для компенсации гидравлических потерь в пиковом водогрейном котле ПВК, тепловой сети и абонентских установках.

При предварительном построении пьезометрический график может быть перемещен путем изменения напора ∆Нппн параллельно себе вверх или вниз, если возникает соответственно опасность «оголения» или «раздавливания» местных систем теплоснабжения. При этом надо следить, чтобы линия напора в подающей магистрали не пересекла линию невскипания (Нп > Пм), иначе придется ставить повысительные насосы. Также напор ∆Нппн на всасывающем патрубке СН не должен превышать значений, допустимых для данной марки насоса. Располагаемый напор конечного потребителя можно задавать выше рекомендуемого. Располагаемый напор i-го потребителя равен разности полных напоров Нi = Нппi – Нпоi и он может быть больше рекомендуемых значений Нi > Нpi . избыток располагаемого напора срабатывается дросселированием в дроссельных шайбах, регуляторах расхода на величину Ндр , в подающей линии местных систем или дросселированием в подпорном регуляторе давления «до себя» в обратной линии на величину Нрд . Установка подпорного РД также позволяет снизить уровень напора в обратной магистрали ниже уровня высоты зданий (местных систем), так как он поддерживает повышенное давление (напор) в обратной линии местной системы.

Оценивают и после гидравлического расчета точно определяют расчетный напор сетевых насосов ∆Нсн = ∆Нсбн = Нпи – Нои = Ни + Нп + Нк + Но , м, необходимый для их подбора. Также определяется расчетный напор ∆Нппн = Нои подпиточного насоса ППН. Для повышения линии напора в обратной магистрали иногда перед точкой подпитки устанавливают дроссельное устройство ДУ (регулятор давления «до себя»).

На пьезометрическом графике кроме линий напоров для магистрали строятся также линии напоров для основных ответвлений, с одновременным выбором схем подключения потребителей в них, разбивкой на зоны и т.д.

После предварительного построения пьезометрического графика выполняется гидравлический расчет участков магистрали и затем строится исходя из полученных потерь давления точный пьезометрический график для расчетных (максимальных зимних) расходов теплоносителя. Пьезометрический график закрытой сети для неотопительного (летнего) периода строится по потерям давления в главной магистрали сети при подаче в сеть от источника расчетного (максимального летнего) расхода сетевой воды на горячее водоснабжение

. в открытых системах потери напора в

обратной магистрали определяют при

пропуске расхода равного 0,1

. Потери напора в подогревателях

источника Ни

и располагаемые напоры перед ответвлениями

к распределительным сетям Нр

принимаются такими же как и для

отопительного периода.

. в открытых системах потери напора в

обратной магистрали определяют при

пропуске расхода равного 0,1

. Потери напора в подогревателях

источника Ни

и располагаемые напоры перед ответвлениями

к распределительным сетям Нр

принимаются такими же как и для

отопительного периода.

Под пьезометрическим графиком располагают спрямленную однолинейную схему тепловой сети с ответвлениями, указывают номера и длины участков, диаметры трубопроводов, расходы теплоносителя, располагаемые напоры в узловых и конечных точках сети.

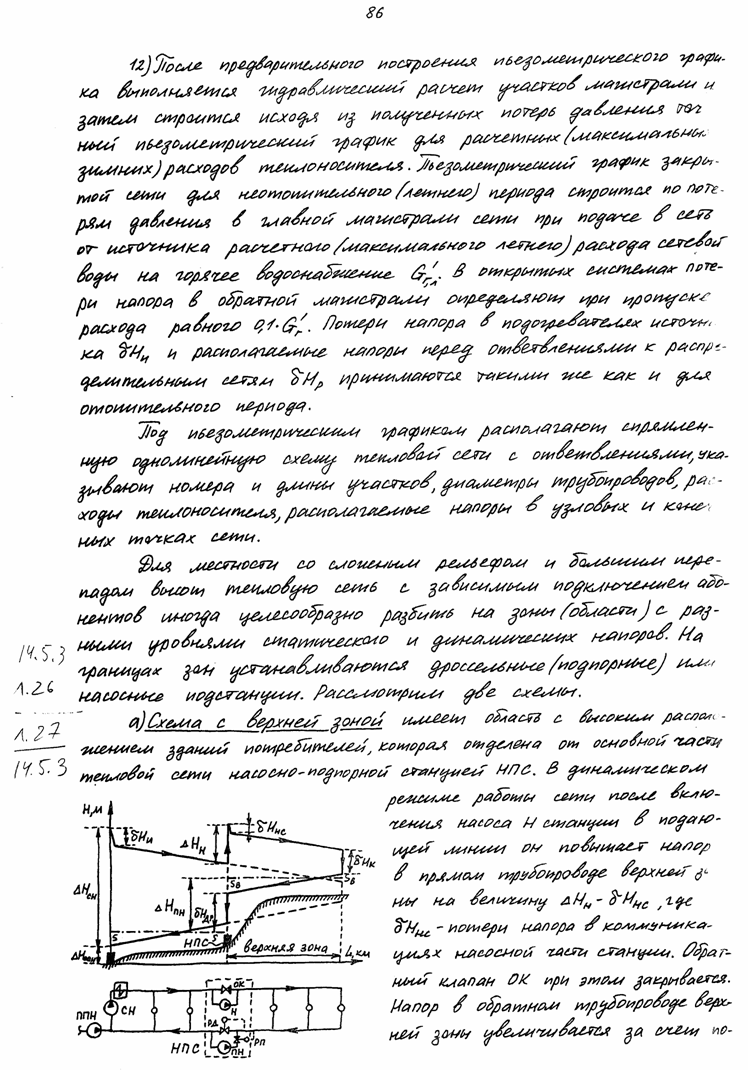

Для местности со сложным рельефом и большим перепадом высот тепловую сеть с зависимым подключением абонентов иногда целесообразно разбить на зоны (области) с разными уровнями статического и динамических напоров. На границах зон устанавливаются дроссельные (подпорные) или насосные подстанции. Рассмотрим две схемы.

А

)

Схема с

верхней зоной имеет

область с высоким расположением зданий

потребителей, которая отдалена от

основной части тепловой сети

насосно-подпорной станцией НПС. В

динамическом режиме работы сети после

включения насоса Н станции в подающей

линии он повышает напор в прямом

трубопроводе верхней зоны на величину

∆Нн

- Ннс

, где Ннс

– потери напора в коммуникациях насосной

части станции. Обратный клапан ОК при

этом закрывается. Напор в обратном

трубопроводе верхней зоны увеличивается

за счет потерь напора Ндр

при дросселировании в регуляторе

давления РД «до себя». В статическом

режиме работы сети повышенный уровень

статического напора в верхней зоне Sв

> S

поддерживается работой подкачивающего

(повысительного) насоса ПН станции

путем подачи в верхнюю зону через

регулятор подпитки РП воды для восполнения

утечек (клапан ОК закрыт). Насос ПН

создает постоянный напор ∆Нпн

= Sв

– S.

)

Схема с

верхней зоной имеет

область с высоким расположением зданий

потребителей, которая отдалена от

основной части тепловой сети

насосно-подпорной станцией НПС. В

динамическом режиме работы сети после

включения насоса Н станции в подающей

линии он повышает напор в прямом

трубопроводе верхней зоны на величину

∆Нн

- Ннс

, где Ннс

– потери напора в коммуникациях насосной

части станции. Обратный клапан ОК при

этом закрывается. Напор в обратном

трубопроводе верхней зоны увеличивается

за счет потерь напора Ндр

при дросселировании в регуляторе

давления РД «до себя». В статическом

режиме работы сети повышенный уровень

статического напора в верхней зоне Sв

> S

поддерживается работой подкачивающего

(повысительного) насоса ПН станции

путем подачи в верхнюю зону через

регулятор подпитки РП воды для восполнения

утечек (клапан ОК закрыт). Насос ПН

создает постоянный напор ∆Нпн

= Sв

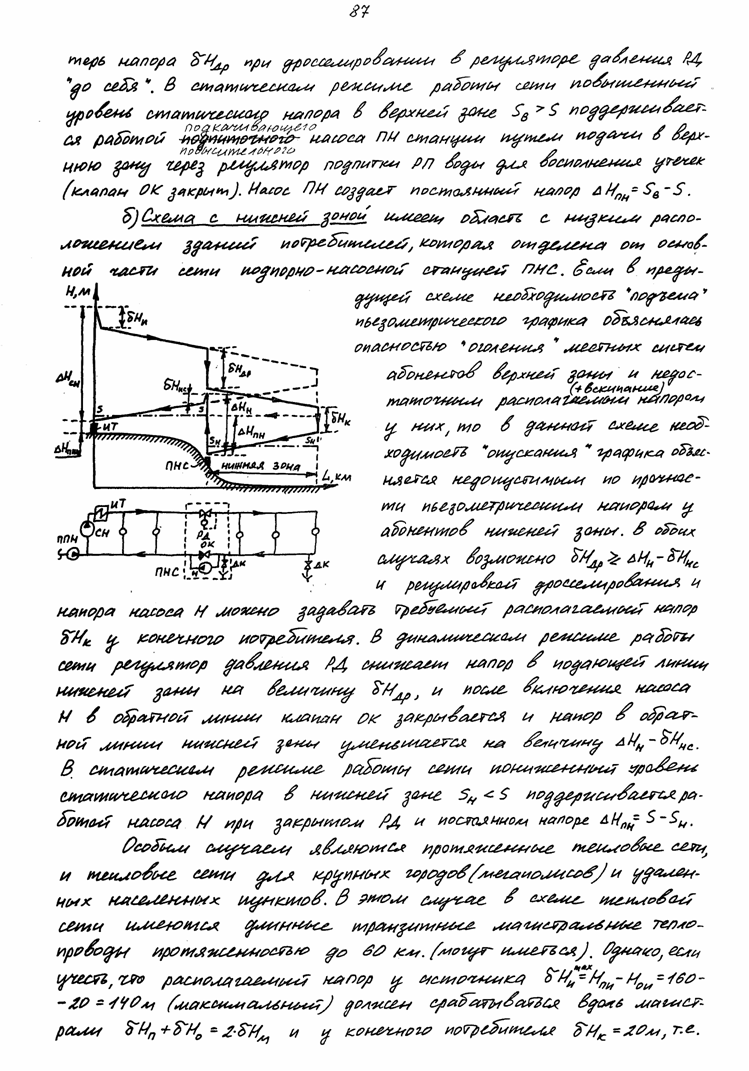

– S.Б

)

Схема с

нижней зоной имеет

область с низким расположением зданий

потребителей, которая отдалена от

основной части сети подпорно-насосной

станцией ПНС. Если в предыдущей схеме

необходимость «подъема» пьезометрического

графика объяснялась опасностью

«оголения» местных систем абонентов

верхней зоны и недостаточным располагаемым

напором у них, то в данной схеме

необходимость «опускания» графика

объясняется недопустимым по прочности

пьезометрическим напором у абонентов

нижней зоны. В обоих случаях возможно

Ндр

≷ ∆Нн

– Ннс

и регулировкой дросселирования и напора

насоса Н можно задавать требуемый

располагаемый напор Нк

у конечного потребителя. В динамическом

режиме работы сети регулятор давления

РД снижает напор в подающей линии нижней

зоны на величину Ндр

, и после включения насоса Н в обратной

линии клапан ОК закрывается и напор в

обратной линии нижней зоны уменьшается

на величину ∆Нн

– Ннс

. В статическом режиме работы сети

пониженный уровень статического напора

в нижней зоне Sн

< S

поддерживается работой насоса Н при

закрытом РД и постоянном напоре ∆Нпн

= S

– Sн

.

)

Схема с

нижней зоной имеет

область с низким расположением зданий

потребителей, которая отдалена от

основной части сети подпорно-насосной

станцией ПНС. Если в предыдущей схеме

необходимость «подъема» пьезометрического

графика объяснялась опасностью

«оголения» местных систем абонентов

верхней зоны и недостаточным располагаемым

напором у них, то в данной схеме

необходимость «опускания» графика

объясняется недопустимым по прочности

пьезометрическим напором у абонентов

нижней зоны. В обоих случаях возможно

Ндр

≷ ∆Нн

– Ннс

и регулировкой дросселирования и напора

насоса Н можно задавать требуемый

располагаемый напор Нк

у конечного потребителя. В динамическом

режиме работы сети регулятор давления

РД снижает напор в подающей линии нижней

зоны на величину Ндр

, и после включения насоса Н в обратной

линии клапан ОК закрывается и напор в

обратной линии нижней зоны уменьшается

на величину ∆Нн

– Ннс

. В статическом режиме работы сети

пониженный уровень статического напора

в нижней зоне Sн

< S

поддерживается работой насоса Н при

закрытом РД и постоянном напоре ∆Нпн

= S

– Sн

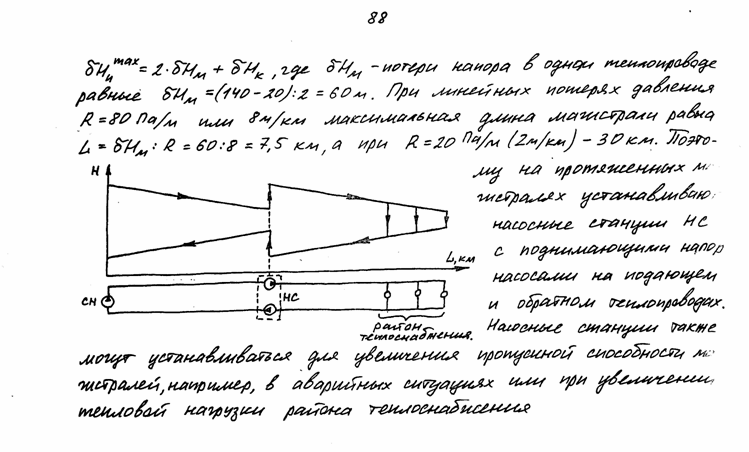

.Особым случаем являются протяженные тепловые сети и тепловые сети для крупных городов (мегаполисов) и удаленных населенных пунктов. В этом случае в схеме тепловой сети имеются длинные транзитные магистральные теплопроводы протяженностью до 60 км. Однако, если учесть, что располагаемый напор у источника

= Нпи

– Нои

= 160 – 20 = 140 м (максимальный) должен

срабатываться вдоль магистрали Нп

+ Но

= 2Нм

и у конечного потребителя Нк

= 20 м, т.е.

=

2Нм

+ Нк

, где Нм

– потери напора в одном теплопроводе

равные Нм

= (140 – 20) : 2 = 60 м. При линейных потерях

давления R

= 80 Па/м или 8 м/км максимальная длина

магистрали равна L

= Нм

: R

= 60 : 8 = 7,5 км, а при R

= 20 Па/м (2 м/км) – 30 км. П

= Нпи

– Нои

= 160 – 20 = 140 м (максимальный) должен

срабатываться вдоль магистрали Нп

+ Но

= 2Нм

и у конечного потребителя Нк

= 20 м, т.е.

=

2Нм

+ Нк

, где Нм

– потери напора в одном теплопроводе

равные Нм

= (140 – 20) : 2 = 60 м. При линейных потерях

давления R

= 80 Па/м или 8 м/км максимальная длина

магистрали равна L

= Нм

: R

= 60 : 8 = 7,5 км, а при R

= 20 Па/м (2 м/км) – 30 км. П оэтому

на протяженных магистралях устанавливают

насосные станции НС с поднимающими

напор насосами на подающем и обратном

теплопроводах. Насосные станции также

могут устанавливаться для увеличения

пропускной способности магистралей,

например, в аварийных ситуациях или

при увеличении тепловой нагрузки района

теплоснабжения.

оэтому

на протяженных магистралях устанавливают

насосные станции НС с поднимающими

напор насосами на подающем и обратном

теплопроводах. Насосные станции также

могут устанавливаться для увеличения

пропускной способности магистралей,

например, в аварийных ситуациях или

при увеличении тепловой нагрузки района

теплоснабжения.