- •Гидравлический расчет паропроводов т конденсатопроводов паровых и тепловых сетей

- •Лекция №14.

- •Подбор насосов и регулирование уровня напоров в водяной тепловой сети.

- •Гидравлические характеристики водяных систем теплоснабжения.

- •Лекция №15.

- •Гидравлический режим работы закрытых систем теплоснабжения.

- •Лекция №16.

- •Порядок гидравлического расчета участков трубопроводов и разветвленных водяных сетей.

- •Пьезометрический график и режимы работы сети.

- •Лекция №17.

- •Тепловой расчет систем теплоснабжения

- •Лекция №18.

- •§28 Механический расчет тепловой сети

- •Определение высоты дымовой трубы

- •13.4.2. Выбор вспомогательного оборудования турбоустановки Выбор насосов

Лекция №15.

Гидравлический режим работы закрытых систем теплоснабжения.

Гидравлическая устойчивость тепловой сети.

Гидравлический режим работы закрытых систем теплоснабжения.

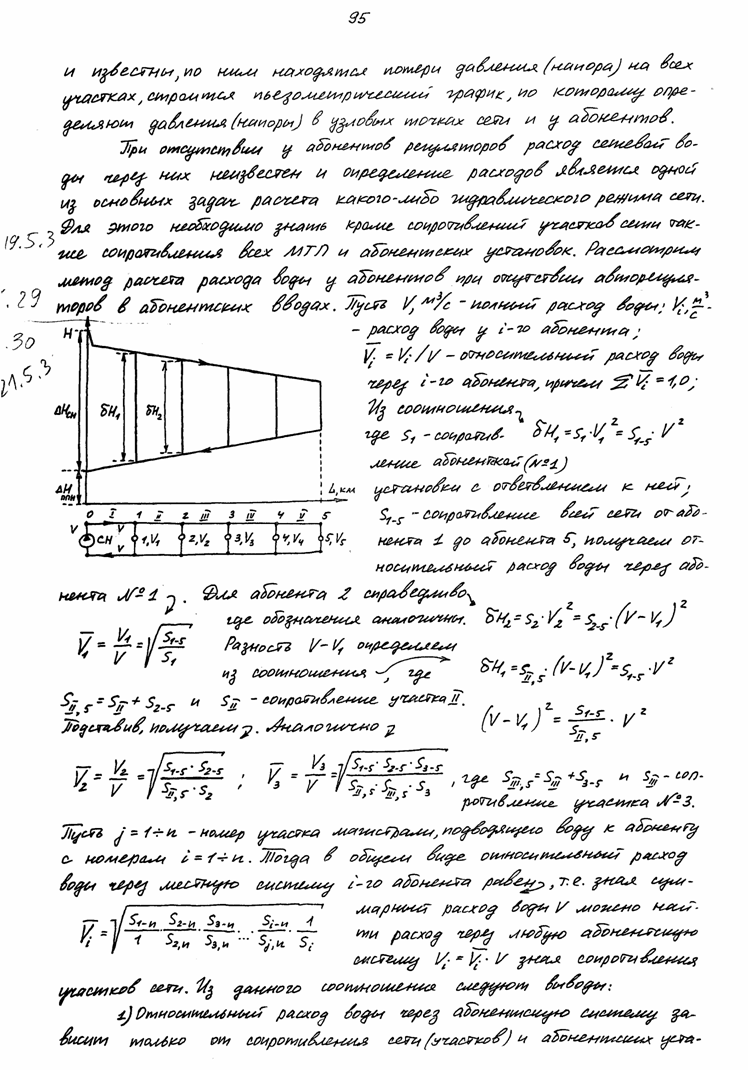

Для нормальной работы системы теплоснабжения необходимо обеспечить перед ЦТП или МТП абонентов располагаемый напор, достаточный для подачи в абонентские установки расхода воды в соответствии с их тепловой нагрузкой при некотором нерасчетном (немаксимальном) режиме работы сети. Задача расчета какого-либо неноминального гидравлического режима сети заключается в определении расходов сетевой воды у абонентов и на отдельных участках сети, а также давлений (напоров) и располагаемых перепадов давлений (напоров) в узловых точках сети, на ЦТП и МТП абонентов. Обычно исходно задаются схема тепловой сети, сопротивления si ее участков, давление (напор) в нейтральной точке и давления (напоры) в подающем и обратном коллекторах источника. При наличии на абонентских вводах авторегуляторов (постоянного расхода) расходы у потребителей и по участкам постоянны и известны, по ним находятся потер давления (напора) на всех участках, строится пьезометрический график, по которому определяют давления (напоры) в узловых точках сети и у абонентов.

П ри

отсутствии у абонентов регуляторов

расход сетевой воды через них неизвестен

и определение расходов является одной

из основных задач расчета какого-либо

гидравлического режима сети. Для этого

необходимо знать кроме сопротивлений

участков сети также сопротивления всех

МТП и абонентских установок. Рассмотрим

метод расчета расхода воды у абонентов

при отсутствии авторегуляторов в

абонентских вводах. Пусть V,

м3/с

– полный расход воды; Vi

, м3/с

– расход воды у i-го

абонента;

ри

отсутствии у абонентов регуляторов

расход сетевой воды через них неизвестен

и определение расходов является одной

из основных задач расчета какого-либо

гидравлического режима сети. Для этого

необходимо знать кроме сопротивлений

участков сети также сопротивления всех

МТП и абонентских установок. Рассмотрим

метод расчета расхода воды у абонентов

при отсутствии авторегуляторов в

абонентских вводах. Пусть V,

м3/с

– полный расход воды; Vi

, м3/с

– расход воды у i-го

абонента;

i

= Vi

/V

– относительный расход воды через i-го

абонента, причем ∑

i

= 1,0. Из соотношения Н1

= s1

i

= Vi

/V

– относительный расход воды через i-го

абонента, причем ∑

i

= 1,0. Из соотношения Н1

= s1 = s1-5V2,

где s1

– сопротивление абонентской (№1)

установки с ответвлением к ней; s1-5

– сопротивление всей сети от абонента

1 до абонента 5, получаем относительный

расход воды через абонента №1:

1

=

= s1-5V2,

где s1

– сопротивление абонентской (№1)

установки с ответвлением к ней; s1-5

– сопротивление всей сети от абонента

1 до абонента 5, получаем относительный

расход воды через абонента №1:

1

=

. Для абонента 2 справедливо Н2

= s2

. Для абонента 2 справедливо Н2

= s2 = s2-5(V

– V1)2,

где обозначения аналогичны. Разность

V

– V1

определяем из соотношения Н1

= sII,5(V

– V1)2

= s1-5V2,

где sII,5

= sII

+ s2-5

и sII

– сопротивление участка II.

Подставив, получаем

2

=

= s2-5(V

– V1)2,

где обозначения аналогичны. Разность

V

– V1

определяем из соотношения Н1

= sII,5(V

– V1)2

= s1-5V2,

где sII,5

= sII

+ s2-5

и sII

– сопротивление участка II.

Подставив, получаем

2

=

;

3

=

;

3

=

,

где

,

где

=

=

+

+ и

– сопротивление участка №3.

и

– сопротивление участка №3.

Пусть

j

= 1

n

– номер участка магистрали, подводящего

воду к абоненту с номером i

= 1

n.

Тогда в общем виде относительный расход

воды через местную систему i-го

абонента равен:

i

=

, т.е. зная суммарный расход воды V,

можно найти расход через любую абонентскую

систему Vi

=

iV,

зная сопротивления участков сети. Из

данного соотношения следуют выводы:

, т.е. зная суммарный расход воды V,

можно найти расход через любую абонентскую

систему Vi

=

iV,

зная сопротивления участков сети. Из

данного соотношения следуют выводы:

Относительный расход воды через абонентскую систему зависит только от сопротивления сети (участков) и абонентских установок и не зависит от суммарного расхода воды в сети.

Если к сети присоединено n абонентов, то отношение расходов воды через абонентские установки с номерами d и m, где d<m зависит только от сопротивления системы от узла d до конца сети и не зависит от сопротивления сети до узла d:

Если в тепловой сети работают насосные подстанции, то при расчете гидравлического режима они учитываются как участки с отрицательным сопротивлением

sнп

= -∆Нн

/ . Суммарный расход воды в тепловой сети

V

=

. Суммарный расход воды в тепловой сети

V

=

, s1,n

= sI

+ s1-n

, где s1,n

– суммарное сопротивление тепловой

сети; sI

– сопротивление первого участка сети,

с2/м5.

Далее по известным расходам сетевой

воды на участках сети и известным

сопротивлениям этих участков строят

пьезометрический график, по которому

определяют напоры (давления) в узловых

точках и на абонентских вводах.

, s1,n

= sI

+ s1-n

, где s1,n

– суммарное сопротивление тепловой

сети; sI

– сопротивление первого участка сети,

с2/м5.

Далее по известным расходам сетевой

воды на участках сети и известным

сопротивлениям этих участков строят

пьезометрический график, по которому

определяют напоры (давления) в узловых

точках и на абонентских вводах.

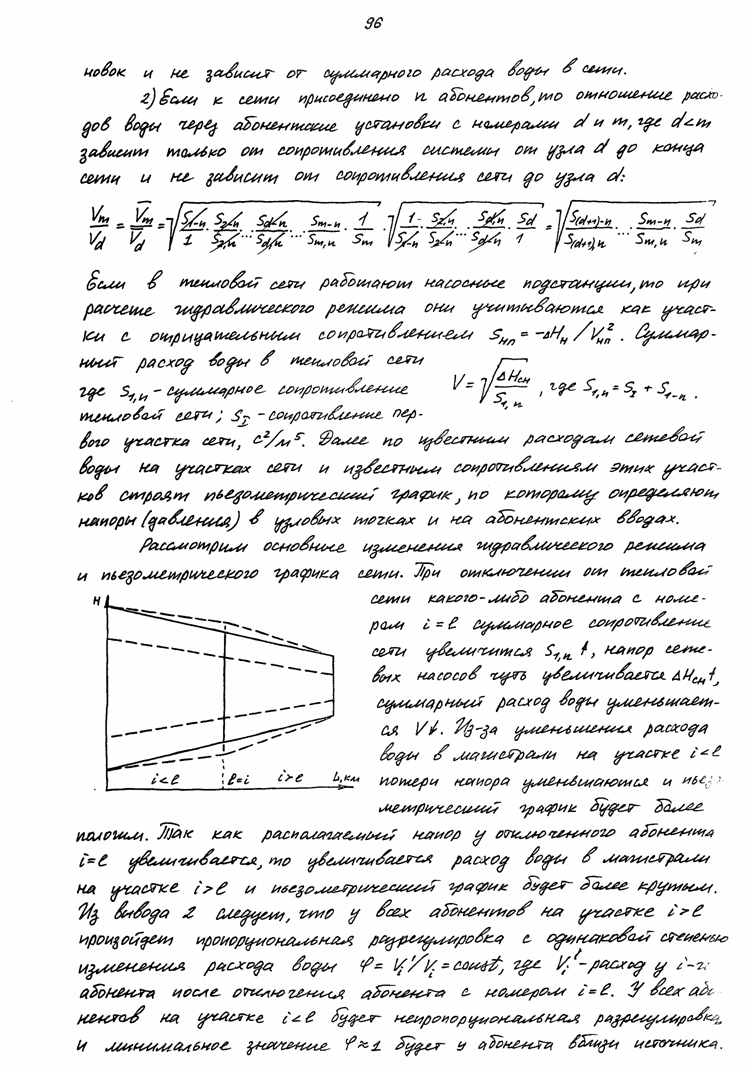

Р ассмотрим

основные изменения гидравлического

режима и пьезометрического графика

сети. При отключении от тепловой сети

какого-либо абонента с номером i

= l

суммарное сопротивление сети увеличится

ассмотрим

основные изменения гидравлического

режима и пьезометрического графика

сети. При отключении от тепловой сети

какого-либо абонента с номером i

= l

суммарное сопротивление сети увеличится

↑, напор сетевых насосов чуть увеличивается

∆Нсн

↑, суммарный расход воды уменьшается

V

↓. Из-за уменьшения расхода воды в

магистрали на участке i

< l

потери напора уменьшаются и пьезометрический

график будет более пологим. Так как

располагаемый напор у отключенного

абонента i

= l

увеличивается, то увеличивается расход

воды в магистрали на участке i

> l

и пьезометрический график будет более

крутым. Из вывода 2 следует, что у всех

абонентов на участке i

> l

произойдет пропорциональная разрегулировка

с одинаковой степенью изменения расхода

воды φ =

↑, напор сетевых насосов чуть увеличивается

∆Нсн

↑, суммарный расход воды уменьшается

V

↓. Из-за уменьшения расхода воды в

магистрали на участке i

< l

потери напора уменьшаются и пьезометрический

график будет более пологим. Так как

располагаемый напор у отключенного

абонента i

= l

увеличивается, то увеличивается расход

воды в магистрали на участке i

> l

и пьезометрический график будет более

крутым. Из вывода 2 следует, что у всех

абонентов на участке i

> l

произойдет пропорциональная разрегулировка

с одинаковой степенью изменения расхода

воды φ =

/Vi

= const,

где

- расход у i-го

абонента после отключения абонента с

номером i

= l.

У всех абонентов на участке i

< l

будет непропорциональная разрегулировка

и минимальное значение φ ≈ 1 будет у

абонента вблизи источника.

/Vi

= const,

где

- расход у i-го

абонента после отключения абонента с

номером i

= l.

У всех абонентов на участке i

< l

будет непропорциональная разрегулировка

и минимальное значение φ ≈ 1 будет у

абонента вблизи источника.

Максимальное значение φ > 1 будет у абонентов, присоединенных к сети в точке i = l и после нее по ходу теплоносителя (i > l). Если на станции изменяется располагаемый напор ∆Нсн ↓, а сопротивление сети s остается неизменным, то суммарный расход воды в сети и у абонентов изменяется (уменьшается) пропорционально корню квадратному из располагаемого напора:

V

=

;

Vi

=

;

Vi

=

.

.

Гидравлическая устойчивость тепловой сети.

Под гидравлической устойчивостью сети понимается способность системы поддерживать заданный гидравлический режим, т.е. способность поддерживать заданное (расчетное) распределение теплоносителя (его расхода) между отдельными потребителями (абонентами). Чем устойчивее система, тем меньше гидравлический режим сети влияет на гидравлический режим отдельных абонентских установок.

Количественная оценка гидравлической устойчивости абонентских установок осуществляется по коэффициенту гидравлической устойчивости Y, равного отношению расчетного расхода сетевой воды к максимально возможному расходу через абонентскую установку Gmax , т.е. Yi = /Gi,max = /Vi,max, причем расход Gmax , Vmax находится по малому (наименьшему) расходу воды в сети когда располагаемый напор у абонента ∆Наб близок к располагаемому напору на источнике ∆Нсн. При этом в сети отключены все возможные абоненты, а действующие потребляют теплоноситель при увеличенных располагаемых напорах и расходах.

У абонентских установок с авторегуляторами постоянного расхода Yi ≈ 1, т.е.

Vi,max

≈

.

При отсутствии на ЦТП и МТП авторегуляторов

коэффициент Yi

< 1. Полагая, что при больших расходах

∆Нсн

Нтс

+  ,

а при малых расходах

,

а при малых расходах

∆Нсн

= si

= si и

= si

и

= si )2

, получаем:

)2

, получаем:

Yi

=

,

,

где

Нтс

– потери в сети в расчетном режиме

работы. Из уравнения видно, что

гидравлическая устойчивость абонентских

систем Yi

→ 1 тем выше, чем меньше потери напора

в сети Нтс

→ 0 и больше потери напора

на абонентском вводе. Для повышения

гидравлической устойчивости системы

теплоснабжения следует все избытки

напора, имеющиеся в сети, поглощать

постоянными сопротивлениями (сопла

элеваторов, дроссельные шайбы) или

регулировочными вентилями и задвижками

малого диаметра на абонентских вводах

(МТП) или у теплопотребляющих приборов,

т.е . нужно увеличивать

.

Основной путь повышения гидравлической

устойчивости заключается в снижении

потери напора

в магистральной сети, для чего максимально

увеличивают их диаметр и всегда работают

с открытыми магистральными задвижками.

в магистральной сети, для чего максимально

увеличивают их диаметр и всегда работают

с открытыми магистральными задвижками.

Для стабилизации гидравлического режима целесообразно также искусственно выравнивать тепловую нагрузку абонентов (групп абонентов) с резкопеременным расходом теплоты, например, с помощью тепловых аккумуляторов или же применять схемы присоединения, локализующие переменные гидравлические режимы в пределах установок, где они возникают, не передавая их на систему в целом.