- •Гидравлический расчет паропроводов т конденсатопроводов паровых и тепловых сетей

- •Лекция №14.

- •Подбор насосов и регулирование уровня напоров в водяной тепловой сети.

- •Гидравлические характеристики водяных систем теплоснабжения.

- •Лекция №15.

- •Гидравлический режим работы закрытых систем теплоснабжения.

- •Лекция №16.

- •Порядок гидравлического расчета участков трубопроводов и разветвленных водяных сетей.

- •Пьезометрический график и режимы работы сети.

- •Лекция №17.

- •Тепловой расчет систем теплоснабжения

- •Лекция №18.

- •§28 Механический расчет тепловой сети

- •Определение высоты дымовой трубы

- •13.4.2. Выбор вспомогательного оборудования турбоустановки Выбор насосов

Лекция №14.

Точки регулируемого давления (нейтральные точки).

Гидравлические характеристики водяных систем теплоснабжения.

Подбор насосов и регулирование уровня напоров в водяной тепловой сети.

Н апор

сетевых насосов ∆Нсн

следует определять для отопительного

и неотопительного (летнего) периодов

как сумму потерь напоров в источнике

Ни

= 2030

м, подающем и обратном теплопроводах

апор

сетевых насосов ∆Нсн

следует определять для отопительного

и неотопительного (летнего) периодов

как сумму потерь напоров в источнике

Ни

= 2030

м, подающем и обратном теплопроводах

=

=  =

=  и у конечного абонент Нк

≥ 40 м (распределительная сеть) или 15 м

(элеваторные системы), 20 м (последовательное

включение подогревателей ГВС и

элеваторного узла). Иногда (но редко)

бывает необходимо учитывать потери

напора Нp

в регуляторе давления в обратной линии

перед сетевым насосом. Потери напора в

магистральных теплопроводах Нм

для отопительного периода принимают

по результатам гидравлического расчета

при расчетном суммарном расходе воды

и у конечного абонент Нк

≥ 40 м (распределительная сеть) или 15 м

(элеваторные системы), 20 м (последовательное

включение подогревателей ГВС и

элеваторного узла). Иногда (но редко)

бывает необходимо учитывать потери

напора Нp

в регуляторе давления в обратной линии

перед сетевым насосом. Потери напора в

магистральных теплопроводах Нм

для отопительного периода принимают

по результатам гидравлического расчета

при расчетном суммарном расходе воды

.

Для летнего неотопительного периода

потери напора в подающей линии закрытой

или открытой тепловой сети равны

.

Для летнего неотопительного периода

потери напора в подающей линии закрытой

или открытой тепловой сети равны

= Нп*

= Нп*

,

где Gл

– расчетный летний расход,

,

где Gл

– расчетный летний расход,

=

=

, кг/с.

, кг/с.

Для

закрытой сети потери напора в обратной

линии Но

= Нп

и  =

(летом). Для открытой сети потери напора

в обратной линии в летний период равны:

= Нп*

=

(летом). Для открытой сети потери напора

в обратной линии в летний период равны:

= Нп*

,

где

,

где

– расчетный летний расход воды на ГВС.

– расчетный летний расход воды на ГВС.

Сетевые

насосы подбирают по требуемому рабочему

расчетному напору ∆ и требуемой подаче, т.е. расчетной

производительности

,

кг/с или т/ч, при обеспечении условия

непревышения максимально допустимого

напора на всасывающем патрубке и условия

непревышения допустимой температуры

для перекачиваемой воды. Число

устанавливаемых на источнике сетевых

насосов следует принимать не менее

двух, один из которых резервный (оба –

на максимальную производительность).

В открытых системах должно устанавливаться

не менее трех сетевых насосов, один из

которых резервный. При числе параллельно

работающих сетевых насосов более пяти

резервный насос можно не устанавливать.

При установке нескольких одновременно

работающих параллельно сетевых насосов

одинакового типа (рекомендуется) их

расчетная подача при выборе определяется

делением общей расчетной подачи на их

число:

и требуемой подаче, т.е. расчетной

производительности

,

кг/с или т/ч, при обеспечении условия

непревышения максимально допустимого

напора на всасывающем патрубке и условия

непревышения допустимой температуры

для перекачиваемой воды. Число

устанавливаемых на источнике сетевых

насосов следует принимать не менее

двух, один из которых резервный (оба –

на максимальную производительность).

В открытых системах должно устанавливаться

не менее трех сетевых насосов, один из

которых резервный. При числе параллельно

работающих сетевых насосов более пяти

резервный насос можно не устанавливать.

При установке нескольких одновременно

работающих параллельно сетевых насосов

одинакового типа (рекомендуется) их

расчетная подача при выборе определяется

делением общей расчетной подачи на их

число:

=

=

. Для обеспечения летней нагрузки ГВС

возможна также установка сетевого

насоса меньшей производительности.

. Для обеспечения летней нагрузки ГВС

возможна также установка сетевого

насоса меньшей производительности.

Н апор

подпиточных насосов ∆

апор

подпиточных насосов ∆ должен

определяться из условий поддержания в

летний период статического (максимального)

напора Нs

, преодоления потерь напора в подпиточной

линии Нпл

и разности zпб

= zб

– zппн

геодезических отметок воды в подпиточном

баке zб

и уровня подпиточных насосов. Обычно

Нs

= 60 м. Расчетную подачу подпиточных

насосов

должен

определяться из условий поддержания в

летний период статического (максимального)

напора Нs

, преодоления потерь напора в подпиточной

линии Нпл

и разности zпб

= zб

– zппн

геодезических отметок воды в подпиточном

баке zб

и уровня подпиточных насосов. Обычно

Нs

= 60 м. Расчетную подачу подпиточных

насосов

в закрытых системах определяют по

расчетному расходу воды на компенсацию

утечек Gут

, т.е.

в закрытых системах определяют по

расчетному расходу воды на компенсацию

утечек Gут

, т.е.

= Gут

, а в открытых системах – равной сумме

максимального расхода воды на ГВС

= Gут

, а в открытых системах – равной сумме

максимального расхода воды на ГВС

и расхода воды на компенсацию утечек,

т.е.

и расхода воды на компенсацию утечек,

т.е.

=

+ Gут

. Подпиточные насосы выбираются по

напору

и подаче

.

Число параллельно включенных подпиточных

насосов следует принимать в закрытых

системах не менее двух, один из которых

резервный, в открытых системах не менее

трех, один из которых резервный. Из

условия экономии энергии величина КПД

сетевых и подпиточных насосов должна

быть не менее 90% о максимального значения

их КПД, т.е. н

≥ 0,9

=

+ Gут

. Подпиточные насосы выбираются по

напору

и подаче

.

Число параллельно включенных подпиточных

насосов следует принимать в закрытых

системах не менее двух, один из которых

резервный, в открытых системах не менее

трех, один из которых резервный. Из

условия экономии энергии величина КПД

сетевых и подпиточных насосов должна

быть не менее 90% о максимального значения

их КПД, т.е. н

≥ 0,9 .

Рекомендуется управление работой

насосов с использованием частотно-регулируемого

привода и устройств мягкого пуска, с

помощью которых можно обеспечить

стабильный уровень давлений (напоров)

в сети, исключить гидравлические удары,

снизить потери энергии за счет точной

регулировки.

.

Рекомендуется управление работой

насосов с использованием частотно-регулируемого

привода и устройств мягкого пуска, с

помощью которых можно обеспечить

стабильный уровень давлений (напоров)

в сети, исключить гидравлические удары,

снизить потери энергии за счет точной

регулировки.

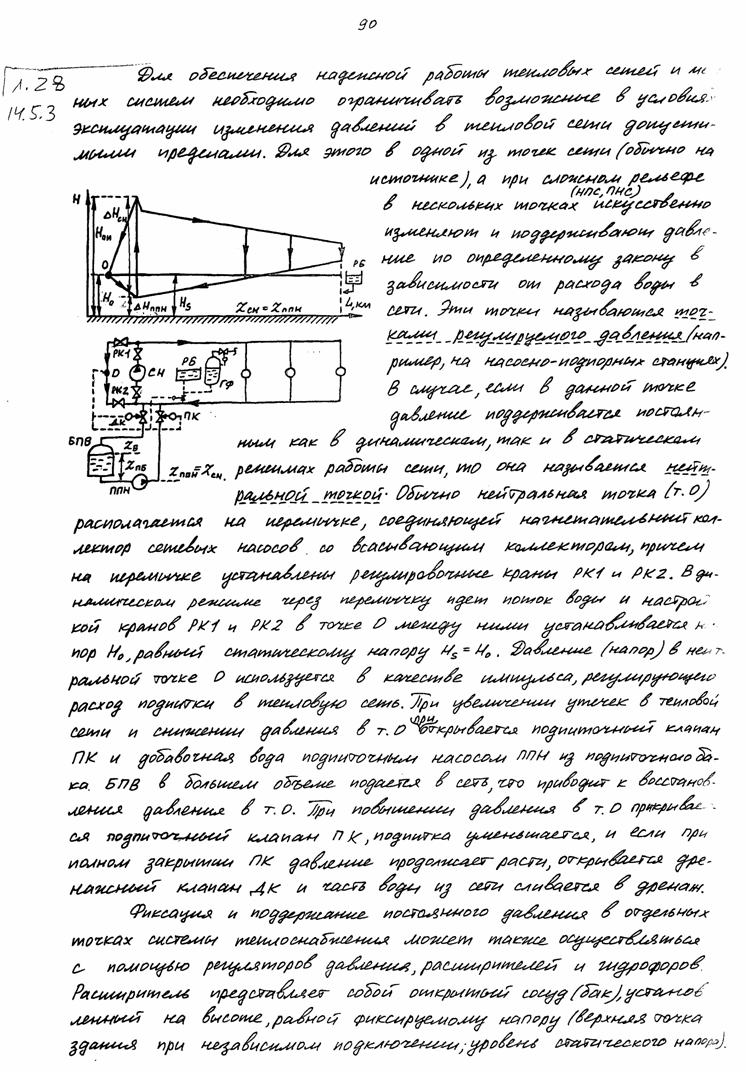

Д ля

обеспечения надежной работы тепловых

сетей необходимо ограничивать возможные

в условиях эксплуатации изменения

давлений в тепловой сети допустимыми

пределами. Для этого в одной из точек

сети (обычно на источнике), а при сложном

рельефе в нескольких точках (НПС, ПНС)

искусственно изменяют и поддерживают

давление по определенному закону в

зависимости от расхода воды в сети. Эти

точки называются точками

регулируемого давления

(например, на насосно-подпорных станциях).

В случае если в данной точке давление

поддерживается постоянным как в

динамическом, так и в статическом режимах

работы, то она называется нейтральной

точкой.

Обычно нейтральная точка (т. О) располагается

на перемычке, соединяющей нагнетательный

коллектор сетевых насосов со всасывающим

коллектором, причем на перемычке

установлены регулировочные краны РК1

и РК2. В динамическом режиме через

перемычку идет поток воды и настройкой

кранов РК1 и РК2 в точке О меду ними

устанавливается напор Но

, равный статическому напору Нs

= Но

. Давление (напор) в нейтральной точке

О используется в качестве импульса,

регулирующего расход подпитки в тепловую

сеть. При увеличении утечек в тепловой

сети и снижении давления в т. О

приоткрывается подпиточный клапан ПК

и добавочная вода подпиточным насосом

ППН из подпиточного бака БПВ в большем

объеме подается в сеть, что приводит к

восстановлению давления в т. О. При

повышении давления в т. О прикрывается

подпиточный клапан ПК, подпитка

уменьшается, и если при полном закрытии

ПК давление продолжает расти, открывается

дренажный клапан ДК, и часть воды

сливается в дренаж.

ля

обеспечения надежной работы тепловых

сетей необходимо ограничивать возможные

в условиях эксплуатации изменения

давлений в тепловой сети допустимыми

пределами. Для этого в одной из точек

сети (обычно на источнике), а при сложном

рельефе в нескольких точках (НПС, ПНС)

искусственно изменяют и поддерживают

давление по определенному закону в

зависимости от расхода воды в сети. Эти

точки называются точками

регулируемого давления

(например, на насосно-подпорных станциях).

В случае если в данной точке давление

поддерживается постоянным как в

динамическом, так и в статическом режимах

работы, то она называется нейтральной

точкой.

Обычно нейтральная точка (т. О) располагается

на перемычке, соединяющей нагнетательный

коллектор сетевых насосов со всасывающим

коллектором, причем на перемычке

установлены регулировочные краны РК1

и РК2. В динамическом режиме через

перемычку идет поток воды и настройкой

кранов РК1 и РК2 в точке О меду ними

устанавливается напор Но

, равный статическому напору Нs

= Но

. Давление (напор) в нейтральной точке

О используется в качестве импульса,

регулирующего расход подпитки в тепловую

сеть. При увеличении утечек в тепловой

сети и снижении давления в т. О

приоткрывается подпиточный клапан ПК

и добавочная вода подпиточным насосом

ППН из подпиточного бака БПВ в большем

объеме подается в сеть, что приводит к

восстановлению давления в т. О. При

повышении давления в т. О прикрывается

подпиточный клапан ПК, подпитка

уменьшается, и если при полном закрытии

ПК давление продолжает расти, открывается

дренажный клапан ДК, и часть воды

сливается в дренаж.

Фиксация и поддержание постоянного давления в отдельных точках системы теплоснабжения может также осуществляться с помощью регуляторов давления, расширителей и гидрофоров. Расширитель представляет собой открытый сосуд (бак), установленный на высоте, равной фиксируемому напору (верхняя точка здания при независимом подключении; уровень статического напора). Гидрофор ГФ представляет собой закрытый сосуд, в котором вода находится под газовой или паровой подушкой постоянного давления, которое создается специальным газовым компрессором или от парового источника через регулятор давления «после себя». В крупных СЦТ расширители и гидрофоры не применяются из-за их меньшей маневренности и большей стоимости (большие размеры и более сложная компоновка оборудования).