- •Атомно-эмиссионный спектральный анализ.

- •Методы введения пробы в источник возбуждения

- •Аппаратура для спектрального анализа.

- •Оптические характеристики приборов.

- •Б) Фотографические методы:

- •Методы определения концентрации элементов в пробе.

- •Метод трех эталонов – основан на построении градуировочного графика в соответствии с уравнением (9):

- •Рентгеноспектральный анализ.

- •Возбуждение рентгеновского излучения.

- •Рентгеновская флуоресценция.

- •Дифракция рентгеновских лучей.

- •Аналитическое применение рентгеноспектрального флуоресцентного анализа.

- •Качественный рентгеноспектральный анализ.

- •Количественный рентгеноспектральный анализ.

Рентгеновская флуоресценция.

Если вещество облучать не потоком электронов, а потоком рентгеновских лучей, то возникнет вторичное рентгеновское излучение – рентгеновская флуоресценция. Флуоресцентное излучение состоит только из характеристического и не содержит тормозного излучения, поскольку фотон не заряжен. В общем случае, при прохождении рентгеновского излучения через вещество, происходит его рассеяние и поглощение. При рассеянии фотоны меняют направление своего движения с частичной передачей энергии –некогерентное рассеяние, и без изменения частоты излучения – когерентное рассеяние.

При поглощении фотоны отдают атому свою энергию и полностью исчезают, но из атома выбрасывается фотоэлектрон, получивший эту энергию, а во внутренней оболочке атома образуется вакансия. Заполнение этой вакансии более удаленным от ядра электроном может сопровождаться испусканием фотона характеристического флуоресцентного рентгеновского излучения (радиационный переход), или же выбрасыванием из атома еще одного электрона и образованием еще одной вакансии (безрадиационный или Оже-переход). Такой переход не сопровождается флуоресцентным рентгеновским излучением. Ниже представлена схема этого двухступенчатого процесса:

Первичный процесс: hν + A → A+*+ e-ph;

Вторичный процесс: А+*→ А+ + hνф; или А+* → А++ + е-ph-Оже..

Отношение числа атомов, совершивших радиационный переход на каком-либо q – уровне к общему числу атомов, у которых выброшен электрон с этого уровня, характеризует выход флуоресценции q – уровня. Выход флуоресценции растет с ростом атомного номера элемента и глубиной оболочки. Так, для К-оболочки элементов с № 20-80. выход флуоресценции Wk растет от 0,13 до 0,95, а для L-оболочки этих же элементов от 0,01 до 0,38. Излучение флуоресцеции особенно велико в том случае, когда собственное излучение рентгеновской трубки имеет длину волны близкую к краю поглощения определяемого элемента.

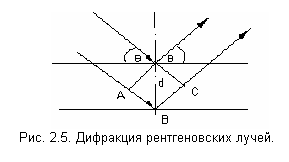

Дифракция рентгеновских лучей.

Для диспергирования рентгеновских лучей дифракционные решетки и призмы не подходят, так как рентгеновские лучи проходят через них, не преломляясь. Длина волны рентгеновского излучения сопоставима с размерами кристаллической решетки, поэтому для разложения рентгеновских лучей используются кристаллы кварца, кальцита, топаза, флюорита, слюды, гипса, фторида лития и др.

Элементарная ячейка кристалла повторяет себя многократно, поэтому в кристалле имеется целый набор параллельных плоскостей, расположенных друг от друга на строго определенном расстоянии. Рентгеновский луч, падая на кристалл под углом Ө, отражается от плоскостей кристалла под таким же углом. Если один луч отразится от первой плоскости, а второй от второй, то при одной и той же длине волны произойдет их усиление, другие лучи будут гаситься. Имеем дифракционную картину. Условия дифракции: уравнение Вульфа – Брегга –

nλ = 2d SinӨ /5/

n- порядок отражения, целое число, указывающее, сколько длин волн укладывается в разности хода лучей nλ = АВ + ВС,

λ – длина волны, d – межплоскостное расстояние.

В одном порядке, с ростом λ растет и угол Ө. Изменяя угол, можно наблюдать максимальное отражение различных длин волн. В реальных условиях угол Ө меняется от 50 до 750, и, поскольку, SinӨ ≤ 1, длина волны λ регистрируется в пределах (0,15÷1,9)d. Кристаллы, на которых происходит дифракция рентгеновских лучей, называются кристаллами – анализаторами. К ним предъявляются два основных требования: они должны обладать высокой светосилой и хорошей разрешающей способностью. Разрешающая способность тем выше, чем меньше межплоскостное расстояние. Светосила характеризуется интегральным отражением R. По физическому смыслу, R – отношение полной энергии дифрагированного излучения к энергии падающего изотропного излучения.

ПОГЛОЩЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.

При прохождении рентгеновского излучения через слой вещества, интенсивность излучения ослабевает в результате поглощения и рассеяния в соответствии с уравнением:

I = I0∙℮-μd, /6/.

Где μ – линейный коэффициент ослабления, d – толщина слоя вещества, через который прошел рентгеновский пучок, I – интенсивность излучения, прошедшего через вещество, I0 – интенсивность падающего пучка рентгеновских лучей.

Линейный коэффициент ослабления определяется суммой: μ = τ + σ, где τ - линейный коэффициент поглощения, а σ – линейный коэффициент рассеяния. В реальных условиях анализа τ >> σ, и суммарный коэффициент ослабления практически определяется линейным коэффициентом поглощения, т.е. μ ≡ τ.

Линейный коэффициент поглощения характеризует фотоэлектрическое поглощение излучения на пути 1 см, обуславливающее возникновение характеристического флуоресцентного излучения облучаемого вещества. При сечении пучка S=1 cм2, на пути в 1 см, он пересечет массу вещества, равную объемной плотности ρ, г. см-3. При толщине слоя d, лучи пересекут массу m = ρd, г.см-2, называемую поверхностной плотностью. Приняв, что d = m/ρ, получим:

![]() /7/.

/7/.

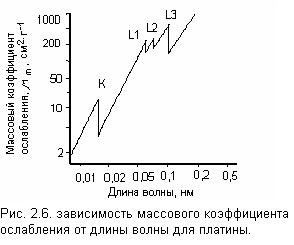

Здесь, μm – массовый коэффициент ослабления, см2 г-1. Аналогично этому, массовый коэффициент поглощения τm – характеризует поглощение при прохождении пучка через слой вещества с поверхностной плотностью m. Отношение μm ≡ τm остается справедливым. Поглощение первичного рентгеновского излучения возрастает с увеличением длины волны и порядкового номера элемента. Массовый коэффициент поглощения, и, что тоже, массовый коэффициент ослабления приблизительно определяются эмпирической формулой

![]() /8/

/8/

где C –константа, N – число Авогадро, А – атомная масса, Z – атомный номер, λ – длина волны.

В процессе поглощения, фотоэлектроны выбиваются из различных внутренних электронных оболочек атома, поэтому τm можно представить как сумму всех частичных коэффициентов поглощения, отражающих выход фотоэффекта с соответствующих электронных оболочек:

τm=∑(τm)i=(τm)k+(τm)L1+(τm)L2+… /9/

Если энергия поглощаемых фотонов Еph превосходит энергию связи электронов Ек самого внутреннего К – уровня, τm определяется суммой всех членов уравнения /9/. При постепенном уменьшении Еph, длина волны растет, и массовый коэффициент поглощения быстро возрастает до момента, когда Еph станет равной Ек, а длина волны равной λк. При дальнейшем возрастании длины волны, энергия фотона станет меньше энергии связи электрона на К – уровне, и поглощение К - оболочкой прекратится, коэффициент τm скачкообразно уменьшится, так как из уравнения выпадает первое слагаемое (τm)к. Длина волны λк, соответствующая резкому спаду поглощения называется К- краем поглощения данного элемента.

При дальнейшем возрастании длины волны, массовый коэффициент поглощения снова будет возрастать, но при переходе через L1, L2, L3 края поглощения, будут прекращаться фотоэффекты с соответствующих оболочек атома, а τm будет каждый раз скачкообразно уменьшаться. Из суммарного уравнения массового коэффициента поглощения выпадут соответственно второй, третий и т. д. члены.

Скачок поглощения определяется отношением массовых коэффициентов поглощения в начале и конце скачка. S = τ`m/τ``m > 1. С возрастанием порядкового номера элемента величина скачков поглощения убывает. Например, для Al (Z=13), S=12,6, а для Pb (Z=82), S = 5,4.

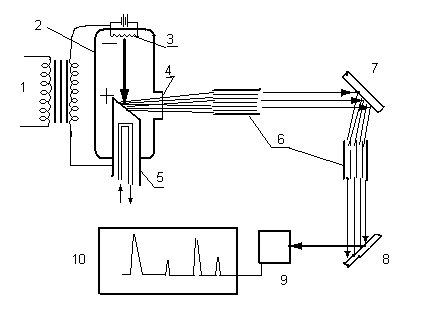

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНОЙ

УСТАНОВКИ.

Основными элементами рентгеновского спектрометра являются:

- источник возбуждения спектра – рентгеновская трубка высокой энергии,

- система выделения характеристического рентгеновского излучения – коллиматор и кристалл - анализатор,

- система измерения и регистрации интенсивности линий (в том числе и интегральной)- счетчики рентгеновских квантов.

Рентгеновская трубка, рассчитанная для рентгенофлуоресцентного анализа, характеризуется энергетическим выходом, чистотой спектра и стабильностью излучения. Напряжение на трубке 30÷60 кВ, вакуум (10-4- 10-6) мм рт. ст. Анод трубки изготавливается из вольфрама, молибдена, меди, хрома, рения и др. Зеркало анода тщательно полируется.

Рис.2.7. Схема рентгеноспектральной установки.

1 – высоковольтный трансформатор, 2 – рентгеновская трубка, 3 – катод, 4 – окно, 5 – анод, 6 – коллиматоры, 7 – образец, 8 – кристалл-анализатор,

9 – детектор, 10 – регистрирующее устройство.

Для анализа легких элементов используется хромовый анод, для тяжелых элементов – вольфрамовый. Окно трубки делается из ультратонкой бериллиевой фольги.

Для создания параллельного пучка излучения применяют коллиматор, состоящий из набора параллельных пластинок, изготовленных из молибденовой или никелевой фольги толщиной 0,05 мм и длиной 100 мм. Расстояние между пластинками 0,125 – 0,5 мм. Увеличение степени коллимации способствует образованию резких линий и увеличению отношения сигнал/фон, несмотря на общее уменьшение интенсивности. Остаточная расходимость лучей составляет (0,1 – 0,5)0.

Для разложения рентгеновских лучей в спектр и одновременного фокусирования, используются кристалл-анализаторы из различных материалов. Длины волн регистрируются в пределах 0,175d < λ < 1,9d. Например, для кварца в пределах (0,047 ÷ 0,596) нм, для фторида лития в пределах (0,05 ÷ 0,765) нм.

Приемники рентгеновского излучения – счетчики Гейгера, пропорциональные и сцинтилляционные счетчики с фотоумножителем. Счетчик Гейгера обладает хорошей стабильностью и очень малым фоном, поэтому особенно удобен для обнаружения очень малых концентраций. Преимуществом его является и простота электронной схемы. Наиболее серьезным недостатком – ограниченная скорость счета импульсов. Пропорциональный счетчик во многом аналогичен счетчику Гейгера. В сцинтилляционных счетчиках люминисцирующие кристаллы из фосфора, иодида цезия или иодида натрия, активированные таллием, преобразуют рентгеновское излучение в видимый свет, который, в свою очередь, преобразуется фотоумножителем в электрические импульсы. Эффективность сцинтилляционного счетчика намного больше эффективности газовых счетчиков, к которым относятся пропорциональные счетчики и счетчики Гейгера, поэтому сцинтилляционный счетчик нашел наиболее широкое применение.