- •Атомно-эмиссионный спектральный анализ.

- •Методы введения пробы в источник возбуждения

- •Аппаратура для спектрального анализа.

- •Оптические характеристики приборов.

- •Б) Фотографические методы:

- •Методы определения концентрации элементов в пробе.

- •Метод трех эталонов – основан на построении градуировочного графика в соответствии с уравнением (9):

- •Рентгеноспектральный анализ.

- •Возбуждение рентгеновского излучения.

- •Рентгеновская флуоресценция.

- •Дифракция рентгеновских лучей.

- •Аналитическое применение рентгеноспектрального флуоресцентного анализа.

- •Качественный рентгеноспектральный анализ.

- •Количественный рентгеноспектральный анализ.

Методы введения пробы в источник возбуждения

Монолитные пробы – металлы и сплавы, имеющие хорошую электропроводимость, используются как электроды в виде стержней или кусков произвольной формы. Качество обработки поверхности и её микрогеометрия играют большую роль для воспроизводимости результатов количественного анализа. Вторым электродом является графитовый или угольный электрод. Порошковые пробы, смешанные с угольной пылью или буферными смесями (KCl, Na2SO4), вводят в высверленное в торце графитового или медного электродов углубление. Они устанавливаются на месте нижних электродов. Верхним электродом служит графитовый стержень, заточенный на конус. Угольные электроды являются одними из лучших, так как имеют простой спектр испускания, высокочистые, хорошо проводят электрический ток, выдерживают высокую температуру. Тонко измельченный порошок пробы может вводиться в дуговой разряд просыпкой или вдуванием. Растворы наносят в виде капель в небольшое углубление на торце графитового электрода, предварительно пропитанного полистироловым лаком, чтобы предотвратить проникновение раствора вглубь электрода. Раствор испаряют под инфракрасной лампой. Иногда исследуемый раствор вводят в дугу или пламя через пористый электрод, либо используют вращающийся диск, погруженный в исследуемый раствор. Для повышения чувствительности анализа, часто применяют метод фракционной дистилляции, позволяющий либо отделить примеси при испарении пробы, или, наоборот, сконцентрировать легколетучие элементы на верхнем электроде, который затем используется в качестве основного.

Аппаратура для спектрального анализа.

Для проведения спектроскопических исследований должен быть комплекс приборов. Кроме спектрального прибора, разлагающего спектр по длинам волн, должен быть генератор возбуждения спектра и ряд вспомогательных приборов для обработки спектрограмм и их идентификации. Если приемником излучения является фотопластинка, то для измерения плотности почернения требуются микрофотометры, для идентификации спектральных линий – спектропроекторы, а для измерения длин волн – измерительные микроскопы или компараторы. В случае фотоэлектрической регистрации применяются фотоэлектрические приемники и фотоэлектронные усилители (ФЭУ), а также специальные измерительные и регистрирующие устройства. В зависимости от способа регистрации спектра: визуальной, фотографической или фотоэлектрической, спектральные приборы называются соответственно стилоскопом, спектрографом и спектрометром или квантометром.

Оптические характеристики приборов.

Основные оптические характеристики приборов:

дисперсия;

разрешающая способность;

светосила - определяются призмой или дифракционной решеткой, которые непосредственно и разделяют лучи по длинам волн, а также шириной входной щели прибора.

Идеальным следует считать прибор, на выходе которого распределение энергии не зависит от его конструкции и особенностей, а определяется только свойствами источника излучения. В этом случае на выходе получили бы ряд бесконечно узких спектральных линий. В действительности, даже если линии соответствуют монохроматическому излучению, они всегда имеют конечную ширину. Это связано с тем, что:

спектральная линия является изображением входной щели, имеющей конечную ширину,

дифракционные явления в приборе уширяют геометрическое изображение,

абберация и дефекты оптической системы приводят к дальнейшему уширению изображения,

регистрирующее устройство, в свою очередь, расширяет изображение, даваемое прибором.

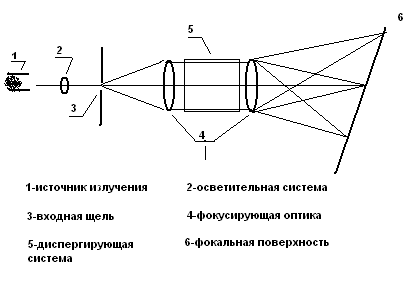

Рис. 1.2. Принципиальная оптическая схема прибора.

Дисперсия - способность призмы или дифракционной решетки пространственно разделять пучки лучей различных длин волн. Обычно пользуются обратной линейной дисперсией, отображающей интервал длин волн, приходящихся на 1 мм длины спектра.

![]() (3)

(3)

Чем больше дисперсия, тем больше расстояние в спектре между близкими по длине волн линиями, и тем больше развернут спектр. Различают приборы малой, средней и высокой дисперсии. Призменные приборы обладают малой и средней дисперсией (100 – 10) А0/мм, меняющейся с изменением длины волны. С увеличением длины волны дисперсия резко ухудшается. Приборы с дифракционной решеткой обладают высокой дисперсией, независимой от длины волны (10 – 1) А0/мм. У интерференционных приборов дисперсия составляет (0,1 – 0,01) А0/мм.

Разрешающая способность – величина отношения средней длины волны к весьма малой разности двух соседних длин волн спектральных линий, ещё видимых раздельно при бесконечно тонкой входной щели прибора.

![]() (4)

(4)

Н апример,

спектрограф ИСП-28 в области 3000 А0

обладает разрешающей способностью в

10000, т.е., он позволяет разрешать группы

спектральных линий с расстоянием между

ними в 0,3 А0.

У приборов с дифракционной решеткой

разрешающая способность составляет

(60000 – 120000).

апример,

спектрограф ИСП-28 в области 3000 А0

обладает разрешающей способностью в

10000, т.е., он позволяет разрешать группы

спектральных линий с расстоянием между

ними в 0,3 А0.

У приборов с дифракционной решеткой

разрешающая способность составляет

(60000 – 120000).

Светосила – характеризует освещенность в спектре, даваемую прибором.

КАЧЕСТВЕННЫЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.

Критерием присутствия какого-либо элемента в анализируемой пробе, является наличие в спектре пробы характеристических спектральных линий этого элемента. Для идентификации элемента достаточно точно определить наличие в спектре пробы 3-4 линий этого элемента. Такие линии, называемые аналитическими, обычно выбираются из числа наиболее интенсивных резонансных линий, потенциал возбуждения которых является минимальным. Их называют последними линиями, так как при уменьшении концентрации элемента в пробе исчезают из спектра в последнюю очередь. При выборе аналитических линий следует учитывать возможность наложения на них линий других элементов. Существенную роль играет дисперсия спектрального аппарата. Чем больше дисперсия, тем меньше вероятность наложения. Использование узкой щели также снижает вероятность наложения. При этом снижается интенсивность сплошного фона в спектре, и легче выявляются слабые спектральные линии, в результате чувствительность анализа возрастает. При обычных анализах металлов и сплавов вполне пригодны приборы со средней дисперсией, например, ИСП-28, ИСП-30. Для анализа руд, минералов, применяют приборы высокой дисперсии, например, дифракционные приборы ДФС-8, ДФС-13. При фотографическом методе регистрации спектра, для идентификации линий применяются специальные атласы спектра железа, который служит эталоном. Атлас включает в себя набор планшетов с фотографиями отдельных участков спектра. Над спектром железа нанесены реперные линии, отмечающие положение аналитических линий отдельных элементов.

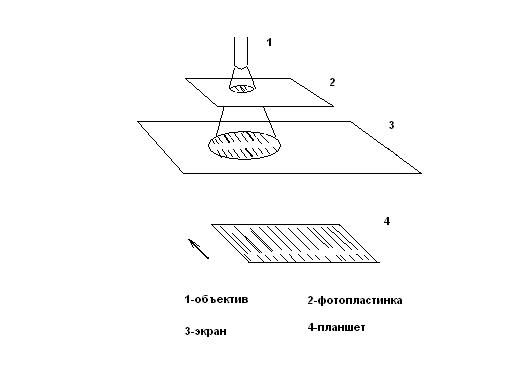

При выполнении работы, на фотопластинку рядом со спектром пробы неизвестного состава фотографируется спектр железа и миллиметровая шкала, облегчающая выделение требуемого участка спектра пробы и железа при расшифровке этих спектров на спектропроекторе. На экран помещают планшет, соответствующий участку спроектированного спектра железа и пробы и совмещают спроектированные линии железа с идентичными линиями спектра железа на планшете. Совпадение линий спектра пробы с определенными реперными линиями на планшете укажет на возможное наличие того или иного элемента в пробе. Окончательное решение вопроса о наличии данного элемента в пробе можно сделать после идентификации его контрольных аналитических линий.

Рис. 1.3. Принципиальная схема идентификации спектра.

ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.

А) Визуальный метод – применяется в основном для анализа сплавов. В этом методе яркость линии анализируемой примеси сравнивается с яркостью линии основного элемента сплава. Сравниваемые линии должны быть близко расположены друг к другу. Когда яркости линий приблизительно равны, примерное содержание примеси определяется по таблицам, которые заранее составлены для каждого сплава. Например, при оценке содержания хрома в легированных сталях, если интенсивность линии хрома λ=5208 А0 равна интенсивности линии железа λ=5202 А0, то содержание хрома приблизительно равно 0,10 %, а если равны интенсивности линий хрома λ=4646 А0 и железа λ=4647 А0, то содержание хрома составляет примерно 0,7 - 1,1 %.