- •Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

- •1.Предисловие

- •2.Замечания по терминологии

- •3.Кибернетика и информатика

- •4.Предпосылки информатики

- •4.1.Мечта человека об искусственном человеке

- •4.2.Усилители физической и умственной деятельности человека

- •4.3.Ключевые проблемы информатики

- •5.Формализация естественного языка как средства общения.

- •6.Формализация физических характеристик среды обитания

- •6.1.Дискретные и непрерывные множества

- •6.2. Понятия измерительной шкалы, числа и измерения

- •6.3.Натуральное число

- •6.4.Позиционная система счисления

- •6.5.Натуральная числовая прямая

- •6.6.Целые числа (положительные и отрицательные)

- •6.7.Вещественные числа

- •7.Формализация физических зависимостей

- •7.1.Функции

- •7.2.Элементарные функции

- •7.3.Элементарная алгебра, аналитические и численные вычисления

- •8.Аналоговые и цифровые вычислители

- •9.Простейшие вычислители

- •9.1.Аналоговые вычислительные линейки

- •9.2.Цифровой абак и русские счеты

- •9.3.Цифровые механические арифмометры

- •9.4.Хронология событий.

- •10.Аналитические машины Чарльза Беббиджа.

- •11.Формализация рассуждений

- •11.1.Логика рассуждений

- •11.2.Логические функции и алгебра логики

- •11.3.Алгебра логики и алгебра релейно - контактных схем

- •12.Накануне компьютерной эры

- •12.1. Зарождение цифровых систем управления

- •12.2.Перфокарточные сортировальные машины

- •12.3.Методология моделирования

- •13.Теоретические модели вычислений

- •13.1.Алгоритм и его свойства

- •13.2.Проблема слов в ассоциативном исчислении

- •13.3.Нормальный алгоритм Маркова

- •13.4.Рекурсивные функции

- •13.5.Машина Тьюринга

- •13.6.Равнодоступная адресная машина

- •14.Пионеры зарубежной компьютеризации

- •15.Становление информатики в России. Борьба за признание

- •16.Два типа электронных вычислительных машин

- •16.1.Аналоговая вычислительная машина (авм)

- •16.2.Цифровая электронная вычислительная машина (компьютер, эвм)

- •16.3.Аналог или цифра

- •17.Пионеры отечественной компьютеризации

- •18.Становление информатики в России. Начальный период

- •19.Оригинальные отечественные серийные эвм (компьютеры)

- •19.1.Эвм Стрела

- •Элементная база

- •Программное обеспечение

- •Описание машины

- •Технико-эксплуатационные характеристики

- •Особенности эвм

- •19.2.Семейство эвм "м-20"

- •Структура эвм

- •Элементная база

- •Программное обеспечение

- •Технико-эксплуатационные характеристики

- •Особенности машины

- •Об использовании эвм м-20

- •Описание машины

- •Элементная база

- •Программное обеспечение

- •Технико-эксплуатационные характеристики

- •Особенности эвм

- •19.3.Семейство эвм "бэсм"

- •19.3.1.Бэсм-1

- •Структура эвм

- •19.3.2.Бэсм-2

- •Структура эвм

- •19.3.3.Бэсм-4

- •Структура эвм

- •Элементная база

- •Программное обеспечение

- •Технико-эксплуатационные характеристики

- •19.4.Семейство эвм "Минск"

- •19.4.1.Минск-1

- •19.4.2.Минск-2

- •19.4.3.Минск -22

- •19.4.4.Минск-23

- •19.4.5.Минск-32

- •Описание машины

- •Программное обеспечение

- •Технико-эксплуатационные характеристики

- •Особенности эвм

- •19.5.Семейство эвм "Урал"

- •19.5.1.Урал-1, Урал-2, Урал-3, Урал-4

- •Описание машины

- •Элементная база

- •Программное обеспечение

- •Основные эксплуатационно-технические данные

- •Особенности эвм

- •19.5.2.Урал-11, Урал-14, Урал-16

- •Описание машины

- •Элементная база

- •Программное обеспечение.

- •Основные эксплуатационно-технические данные машины “Урал-11”

- •Особенности эвм

- •19.6.Эвм "Весна" и "Снег"

- •19.7.Эвм бэсм-6

- •Описание машины

- •Элементная база

- •Программное обеспечение

- •Технико-эксплуатационные характеристики

- •Особенности машины

- •19.8.Многопроцессорные вычислительные комплексы "Эльбрус"

- •Описание машины.

- •Элементная база

- •Программное обеспечение

- •Типовые комплектации

- •Производительность

- •19.9.Управляющие эвм

- •20.Эволюция элементарной базы и поколения эвм

- •20.1.Базисные логические элементы

- •20.2.Элементы регистровой памяти

- •20.3.Элементы памяти на магнитных сердечниках.

- •20.4.Интегральные схемы

- •20.5.Поколения эвм

- •21.Американская система ibm-360

- •22.Семейство Ряд "ес эвм"

- •22.1.Хронология создания

- •22.2.Ес эвм. Крупнейший промах или всеобщее счастье?

- •23.Автоматизация программирования

- •23.1.От двоичных кодов к ассемблерам - языкам символьного кодирования

- •Ассемблеры

- •Программы - загрузчики

- •23.2.Языки программирования высокого уровня

- •23.3.Трансляция программ

- •24.Первые компьютеры Сарова

- •25.Начало компьютеризации Нижегородского госуниверситета

- •26.Они были первыми

- •26.1.Конрад Цузе

- •26.2.А лан Тьюринг

- •26.3.Джон Маулчи и Джон Эккерт

- •26.4.Джон фон Нейман

- •26.5.А ксель Берг

- •26.6.В иктор Глушков

- •26.7.Сергей Лебедев

- •26.8.Исаак Брук

- •26.9.Николай Матюхин

- •26.10.Михаил Карцев

- •26.11.Юрий Базилевский

- •26.12. Башир Рамеев

- •26.13.Георгий Лопато

- •26.14. Всеволод Бурцев

- •27.Приложения

- •27.1.Основные черты кибернетики

- •27.1.1.Общенаучное значение кибернетики

- •27.1.2.Электронные счетные машины и нервная система

- •27.1.3.Прикладное значение кибернетики

- •27.2."Сигнал" Игоря Полетаева

- •27.3.Хронология компьютеростроения

- •Литература

- •Оглавление

20.4.Интегральные схемы

До изобретения интегральной схемы 1959 каждый компонент электронной схемы изготавливался отдельно, а затем они соединялись посредством пайки. Появление ИС изменило всю технологию. Электронная аппаратура стала более дешевой, универсальной, малогабаритной, надежной и более быстродействующей, поскольку теперь электрическим импульсам приходится преодолевать меньшие расстояния. Наиболее сложные современные ИМС содержат до нескольких сотен тысяч компонентов.

Инженеры окрестили эти устройства интегральными микросхемами (ИМС), но чаще их называют чипами (chip - щепка).

Каждая современная микросхема представляет собой многослойное хитросплетение сотен схем, настолько крошечных, что их невозможно различить невооруженным глазом. В этих схемах есть и пассивные компоненты: резисторы, создающие сопротивление электрическому току, и конденсаторы, способные накапливать заряд. Однако самыми важными компонентами электронных схем являются транзисторы.

Многочисленные и разнообразные компоненты формируются непосредственно в кристалле кремния. При обычных условиях кремний не проводит ток. Но при внесении примесей - незначительного количества таких элементов, как бор или фосфор, свойства его кристаллической структуры меняются - и в кристалле теперь могут распространяться электрические импульсы со скоростью, равной половине скорости света.

Микросхемы изготавливают из единого кристалла, слой за слоем, используя метод фотолитографии и травления, настолько точный, что допуск не превышает 0,2 мкм. Благодаря этому сложному и тончайшему была создана совершено новая отрасль промышленности - микроэлектроника.

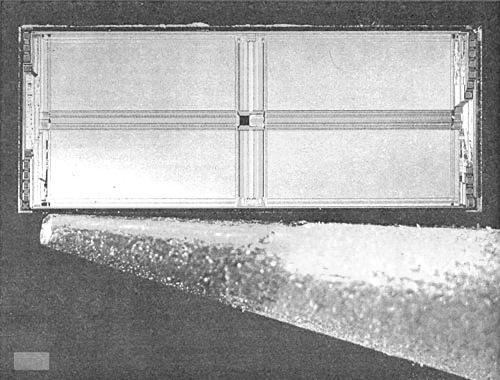

На рис. 77 изображен кристалл – микросхема оперативной памяти.

Реальные размеры кристалла - это прямоугольник в левом нижнем углу. Данная микросхема памяти, содержащая более 600 тыс. транзисторов и других компонентов, имеет емкость 256 К. Каждый бит информации записан в отдельной ячейке памяти, состоящей из динамического триггера (конденсатор, хранящий данные в виде электрического заряда, и транзистора, который, переключаясь, позволяет записать/считать бит информации).

Весь массив из 272 144 ячеек памяти поделен на четыре равные прямоугольные секции. В каждой секции ячейки выстроены по строкам и столбцам. Благодаря такому расположению, подобному сетке на миллиметровой бумаге, каждая ячейка имеет свои координаты. Поиск ячейки с заданными координатами осуществляется специальными дешифрующими схемами, которые двумя полосами пересекают кристалл по горизонтали и вертикали. Когда центральный процессор компьютера сообщает адрес нужного байта, горизонтальные дешифраторы указывают нужный столбец, а вертикальные - строку. Вся операция определение ячейки по заданному адресу и выборка из нее байта данных - занимает менее миллионной доли секунды.

Рис. 77. Микросхема памяти и острие заточенного карандаша (внизу), сфотографированные с увеличением 14 раз. Прямоугольничек в левом нижнем углу соответствует истинным размерам кристалла.

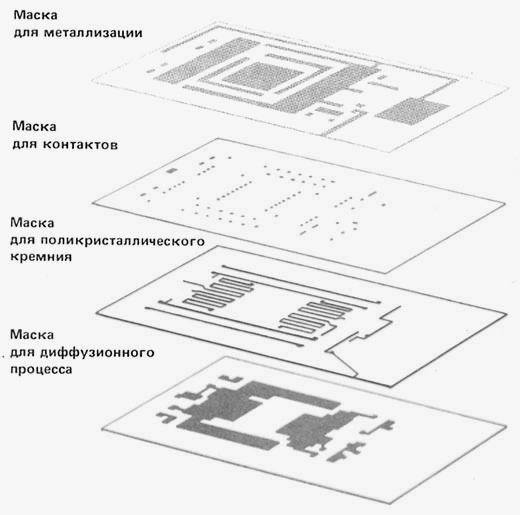

Разработка микросхем требует высокой квалификации и большой затраты труда специалистов, использующих также специальные компьютеры. Поскольку схема изготавливается постепенно, слой за слоем, планирование ее ведется также по слоям. Обычно конструкторы рисуют главную карту каждого слоя с помощью компьютера, который хранит в памяти стандартные способы размещения компонентов и показывает возможные способы их соединения. Так как готовая микросхема имеет размеры порядка одного квадратного сантиметра, схемы рисуются с увеличением в десятки тысяч раз, а затем при фотографировании приводятся к истинным размерам. Затем карта каждого слоя переносится на стеклянную пластинку для изготовления фотомасок. Эти маски, подобно фотографическому негативу, дают возможность при помощи ультрафиолетового облучения «отпечатывать» карту на поверхности кристалла. Карта определяет области, где должно производиться химическое покрытие, добавление примесей или нанесение металлических проводящих дорожек шириной в несколько микрон.

При массовом производстве чипа карта каждого слоя размножается в сотнях экземпляров на одной стеклянной пластинке. Затем фотомаски каждого слоя накладываются на кремниевую пластину. Для проектирования простых интегральных микросхем (подобных четырехслойной микросхеме) небольшой группе инженеров обычно требуется несколько недель работы. Однако, чтобы создать ИМС сложной конструкции, состоящую из сотен тысяч электронных компонентов, большим коллективам специалистов приходится упорно трудиться на протяжении более года.

Рис. 78. Фотомаски интегральной схемы

Показанные на рис. 78 фотомаски предназначены для изготовления простой четырехслойной микросхемы. Через эти маски, накладываемые по очереди, ультрафиолетовое излучение создает на подложке четыре различных отпечатка. Они (начиная с нижней маски) используются для следующих целей: легирования кристалла примесями в целях создания зоны проводимости; образования слоя поликристаллического кремния, через который проходят сигналы; травления отверстий для металлических контактов; наконец, для заполнения этих отверстий металлом - образовавшиеся после его очистки металлические дорожки играют роль соединений.

Закон Мура — эмпирическое наблюдение, сделанное в 1965 году (через шесть лет после изобретения интегральной схемы), в процессе подготовки выступления Гордоном Муром (одним из основателей Intel).

Мур высказал предположение, что число транзисторов на кристалле будет удваиваться каждые 24 месяца. При анализе графика роста производительности запоминающих микросхем им была обнаружена закономерность: появление новых моделей микросхем наблюдалось спустя примерно одинаковые периоды (18—24 мес.) после предшественников, при этом количество транзисторов в них возрастало каждый раз приблизительно вдвое. Гордон Мур пришел к выводу, что при сохранении этой тенденции мощность вычислительных устройств за относительно короткий промежуток времени может вырасти экспоненциально. Это наблюдение получило название закон Мура.

Примечание. Если бы Боинг 747 прогрессировал с такой же скоростью, с какой прогрессирует твердотельная электроника, то он умещался бы в спичечном коробке и облетал бы без дозаправки земной шар 40 раз.