- •Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского

- •1.Предисловие

- •2.Замечания по терминологии

- •3.Кибернетика и информатика

- •4.Предпосылки информатики

- •4.1.Мечта человека об искусственном человеке

- •4.2.Усилители физической и умственной деятельности человека

- •4.3.Ключевые проблемы информатики

- •5.Формализация естественного языка как средства общения.

- •6.Формализация физических характеристик среды обитания

- •6.1.Дискретные и непрерывные множества

- •6.2. Понятия измерительной шкалы, числа и измерения

- •6.3.Натуральное число

- •6.4.Позиционная система счисления

- •6.5.Натуральная числовая прямая

- •6.6.Целые числа (положительные и отрицательные)

- •6.7.Вещественные числа

- •7.Формализация физических зависимостей

- •7.1.Функции

- •7.2.Элементарные функции

- •7.3.Элементарная алгебра, аналитические и численные вычисления

- •8.Аналоговые и цифровые вычислители

- •9.Простейшие вычислители

- •9.1.Аналоговые вычислительные линейки

- •9.2.Цифровой абак и русские счеты

- •9.3.Цифровые механические арифмометры

- •9.4.Хронология событий.

- •10.Аналитические машины Чарльза Беббиджа.

- •11.Формализация рассуждений

- •11.1.Логика рассуждений

- •11.2.Логические функции и алгебра логики

- •11.3.Алгебра логики и алгебра релейно - контактных схем

- •12.Накануне компьютерной эры

- •12.1. Зарождение цифровых систем управления

- •12.2.Перфокарточные сортировальные машины

- •12.3.Методология моделирования

- •13.Теоретические модели вычислений

- •13.1.Алгоритм и его свойства

- •13.2.Проблема слов в ассоциативном исчислении

- •13.3.Нормальный алгоритм Маркова

- •13.4.Рекурсивные функции

- •13.5.Машина Тьюринга

- •13.6.Равнодоступная адресная машина

- •14.Пионеры зарубежной компьютеризации

- •15.Становление информатики в России. Борьба за признание

- •16.Два типа электронных вычислительных машин

- •16.1.Аналоговая вычислительная машина (авм)

- •16.2.Цифровая электронная вычислительная машина (компьютер, эвм)

- •16.3.Аналог или цифра

- •17.Пионеры отечественной компьютеризации

- •18.Становление информатики в России. Начальный период

- •19.Оригинальные отечественные серийные эвм (компьютеры)

- •19.1.Эвм Стрела

- •Элементная база

- •Программное обеспечение

- •Описание машины

- •Технико-эксплуатационные характеристики

- •Особенности эвм

- •19.2.Семейство эвм "м-20"

- •Структура эвм

- •Элементная база

- •Программное обеспечение

- •Технико-эксплуатационные характеристики

- •Особенности машины

- •Об использовании эвм м-20

- •Описание машины

- •Элементная база

- •Программное обеспечение

- •Технико-эксплуатационные характеристики

- •Особенности эвм

- •19.3.Семейство эвм "бэсм"

- •19.3.1.Бэсм-1

- •Структура эвм

- •19.3.2.Бэсм-2

- •Структура эвм

- •19.3.3.Бэсм-4

- •Структура эвм

- •Элементная база

- •Программное обеспечение

- •Технико-эксплуатационные характеристики

- •19.4.Семейство эвм "Минск"

- •19.4.1.Минск-1

- •19.4.2.Минск-2

- •19.4.3.Минск -22

- •19.4.4.Минск-23

- •19.4.5.Минск-32

- •Описание машины

- •Программное обеспечение

- •Технико-эксплуатационные характеристики

- •Особенности эвм

- •19.5.Семейство эвм "Урал"

- •19.5.1.Урал-1, Урал-2, Урал-3, Урал-4

- •Описание машины

- •Элементная база

- •Программное обеспечение

- •Основные эксплуатационно-технические данные

- •Особенности эвм

- •19.5.2.Урал-11, Урал-14, Урал-16

- •Описание машины

- •Элементная база

- •Программное обеспечение.

- •Основные эксплуатационно-технические данные машины “Урал-11”

- •Особенности эвм

- •19.6.Эвм "Весна" и "Снег"

- •19.7.Эвм бэсм-6

- •Описание машины

- •Элементная база

- •Программное обеспечение

- •Технико-эксплуатационные характеристики

- •Особенности машины

- •19.8.Многопроцессорные вычислительные комплексы "Эльбрус"

- •Описание машины.

- •Элементная база

- •Программное обеспечение

- •Типовые комплектации

- •Производительность

- •19.9.Управляющие эвм

- •20.Эволюция элементарной базы и поколения эвм

- •20.1.Базисные логические элементы

- •20.2.Элементы регистровой памяти

- •20.3.Элементы памяти на магнитных сердечниках.

- •20.4.Интегральные схемы

- •20.5.Поколения эвм

- •21.Американская система ibm-360

- •22.Семейство Ряд "ес эвм"

- •22.1.Хронология создания

- •22.2.Ес эвм. Крупнейший промах или всеобщее счастье?

- •23.Автоматизация программирования

- •23.1.От двоичных кодов к ассемблерам - языкам символьного кодирования

- •Ассемблеры

- •Программы - загрузчики

- •23.2.Языки программирования высокого уровня

- •23.3.Трансляция программ

- •24.Первые компьютеры Сарова

- •25.Начало компьютеризации Нижегородского госуниверситета

- •26.Они были первыми

- •26.1.Конрад Цузе

- •26.2.А лан Тьюринг

- •26.3.Джон Маулчи и Джон Эккерт

- •26.4.Джон фон Нейман

- •26.5.А ксель Берг

- •26.6.В иктор Глушков

- •26.7.Сергей Лебедев

- •26.8.Исаак Брук

- •26.9.Николай Матюхин

- •26.10.Михаил Карцев

- •26.11.Юрий Базилевский

- •26.12. Башир Рамеев

- •26.13.Георгий Лопато

- •26.14. Всеволод Бурцев

- •27.Приложения

- •27.1.Основные черты кибернетики

- •27.1.1.Общенаучное значение кибернетики

- •27.1.2.Электронные счетные машины и нервная система

- •27.1.3.Прикладное значение кибернетики

- •27.2."Сигнал" Игоря Полетаева

- •27.3.Хронология компьютеростроения

- •Литература

- •Оглавление

12.Накануне компьютерной эры

12.1. Зарождение цифровых систем управления

В конце XIX века была изобретена перфолента - бумажная или целлулоидная пленка, на которую информация наносилась перфоратором в виде совокупности отверстий.

Широкая бумажная перфолента была применена в монотипе - наборной машине, изобретенной Т. Ланстоном в 1892 году. Монотип состоял из двух самостоятельных аппаратов: клавиатуры и отливного аппарата. Клавиатура служила для составления программы набора на перфоленте, а отливной аппарат изготавливал набор в соответствии с ранее составленной на клавиатуре программой из специального типографского сплава - гарта.

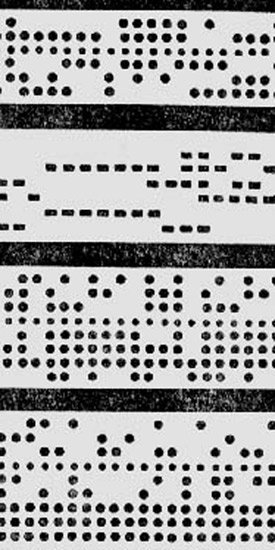

Рис. 43. Перфолента

Наборщик садился за клавиатурный аппарат, смотрел в стоящий перед ним на пюпитре текст и нажимал на соответствующие клавиши. При ударе по одной из буквенных клавиш иглы перфорирующего механизма с помощью сжатого воздуха пробивали в бумажной ленте кодовую комбинацию из отверстий. Эта комбинация соответствовала данной букве, знаку или пробелу между ними. После каждого удара по клавише бумажная лента передвигалась на один шаг - 3 мм. Каждый горизонтальный ряд отверстий на перфоленте соответствует одной букве, знаку или пробелу между ними. Готовую (пробитую) катушку перфоленты переносили в отливной аппарат, в котором также с помощью сжатого воздуха с перфоленты считывалась закодированная на ней информация и автоматически изготавливался набор из литер. Таким образом, монотип является одной из первых в истории техники машин с программным управлением. Он относился к машинам горячего набора и со временем уступил свое место сначала фотонабору, а затем электронному набору.

Несколько ранее монотипа, в 1881 году, была изобретена пианола (или фонола) - инструмент для автоматической игры на фортепиано. Действовала она также с помощью сжатого воздуха. В пианоле каждой клавише обыкновенного пианино или рояля соответствует молоточек, ударяющий но ней. Все молоточки вместе составляют контрклавиатуру, приставляемую к клавиатуре пианино. В пианолу вставляется широкая бумажная перфолента, намотанная на валик. Отверстия на перфоленте проделаны заранее во время игры пианиста - это своеобразные "ноты". При работе пианолы перфолента перематывается с одного валика на другой. Считывание записанной на ней информации производится с помощью пневматического механизма. Он приводит в действие молоточки, соответствующие отверстиям на перфоленте, заставляет их ударять по клавишам и воспроизводить игру пианиста. Таким образом, пианола также являлась машиной с программным управлением.

Благодаря сохранившимся перфолентам пианол удалось восстановить и заново записать современными методами игру таких замечательных пианистов прошлого, как композитор А.Н. Скрябин. Пианолой пользовались известные композиторы и пианисты Рубинштейн, Падеревский, Бузони.

Примечание. Очевидно, что предшественником пианолы являлась распространенная в XIX веке и в начале XX века шарманка.

Позднее было применено считывание информации с перфоленты и перфокарт с помощью электрических контактов - металлических щеточек, которые при попадании на отверстие замыкали электрическую цепь. Затем щеточки заменили на фотоэлементы, и считывание информации стало оптическим, бесконтактным. Так записывалась и считывалась информация в первых цифровых вычислительных машинах.